भारत के राजनीतिक दलों ने इस लोकसभा चुनाव में बहुत कम मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं. जबकि, क्षेत्रीय दल भी मुस्लिम नेताओं पर भरोसा करने के लिए समान रूप से आशंकित हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि देश के राजनीतिक वर्ग ने मुसलमानों पर भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड को स्वीकार कर लिया है. मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं. इसलिए, उन्हें टिकट देना जीत के सिद्धांत के खिलाफ जाता है.

क्या इसका मतलब यह है कि मुस्लिम नेता सभी राजनीतिक दलों के लिए केवल दायित्व बन गए हैं? क्या यह राजनीतिक उदासीनता और सांप्रदायिक भेदभाव का प्रतीक नहीं है? क्या यह मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित करता है?

इन सब चीजों के बावजूद मुस्लिम पिछड़ापन एक राष्ट्रीय मुद्दा है. यह सिर्फ मुस्लिम समुदाय का मुद्दा नहीं है. सच यह है कि मुस्लिम समुदाय चाहता है कि उनके मुद्दे उठाए जाएं और सुने भी जाएं. लेकिन सिर्फ विभिन्न राजनीतिक दलों के मुस्लिम नेताओं के द्वारा ही नहीं. यह पर्याप्त प्रतिनिधित्व और उपस्थिति पर सवाल उठाता है.

आज की राजनीति में मुस्लिम उम्मीदवारों की स्थिति को समझने के लिए मुस्लिम सांसदों और मुस्लिम जनता के बीच के काल्पनिक संबंधों को देखना चाहिए. यह माना जाता है कि यदि मुस्लिम मतदाताओं को एक अवसर दिया जाता है. तो वे अंततः निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम उम्मीदवार को वोट देंगे. यह उम्मीद की जाती है कि मुस्लिम प्रतिनिधि विधायी निकायों में मुस्लिम मुद्दों को उठाने की उम्मीद रहती है. इस तर्क से मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम जनता के बीच एक जैविक संबंध हमेशा स्थापित है.

मुस्लिम प्रतिनिधि बनाम मुस्लिम मतदाता

मुस्लिम राजनीतिक आदर्श कल्पना ज़मीनी स्तर पर मौजूद नहीं है. मुस्लिम निर्वाचित प्रतिनिधि आवश्यक रूप से मुसलमानों के हित के लिए काम नहीं करते हैं. इस बिंदु का विस्तार करने के लिए करने के लिए मुज़फ्फरनगर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम विरोधी हिंसा का उदाहरण लें.

सितंबर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों को औपनिवेशिक भारत में सबसे भयानक सांप्रदायिक दंगो में से एक माना जाता है. इस दंगे में लगभग 50 लोग जिसमें ज्यादातर मुसलमान मारे गए और कई हजारों लोग विस्थापित हुए.

यह भी पढ़ें : हिंदुत्व ने अल्पसंख्यकों की राजनीति का एक नया मुहावरा गढ़ लिया है

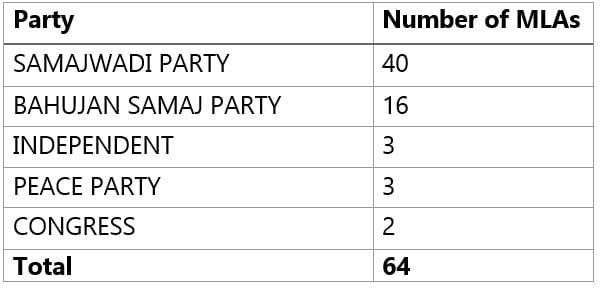

समाजवादी पार्टी ने 2012 में भारी बहुमत से यूपी विधानसभा चुनाव जीता था. हिंसा के समय समाजवादी पार्टी सत्ता में थी. मुस्लिम समर्थक रवैये के लिए जानी जाने वाली समाजवादी पार्टी के पास राज्य की विधानसभा में (कुल 64 मुस्लिम विधायकों में से) 40 मुस्लिम विधायक थे. इसका मतलब है कि विधानसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व लगभग 15 प्रतिशत था. (2011 की भारत की जनगणना के अनुसार यूपी में 27.15 प्रतिशत मुसलमान थे).

मुज़फ्फरनगर ज़िले का राजनीतिक स्वरूप भी बहुत दिलचस्प था. ज़िले का प्रतिनिधित्व या तो मुस्लिम विधायक/ सांसद द्वारा किया जाता था या उन दलों द्वारा किया जाता था. जो धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते हैं. दरअसल, मुज़फ्फरनगर क्षेत्र से भाजपा के केवल एक विधायक थे.

इन मुस्लिम विधायकों साथ ही अन्य गैर-भाजपा नेताओं ने 2012 का विधानसभा चुनाव बहुत आराम से जीता था. चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि इन सभी ने 30 फीसदी से अधिक वोट हासिल किए थे. जिसका मतलब है कि उनके पास अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मज़बूत जन-आधार था. चुनावी मानकों के अनुसार विशेष रूप से उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व और मुज़फ्फरनगर में प्रभावशाली था.

यदि यह मामला है, तो यह सवाल उठता है कि दंगों के दौरान और उसके बाद चुने हुए प्रतिनिधि प्रभावी ढंग से कार्य करने में विफल क्यों रहे?

पार्टी लाइन बनाम मुस्लिम हित

उत्तर प्रदेश में राजनीतिक प्रभावकारिता की विफलता हमारी राजनीतिक प्रणाली के एक महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाती है. मुज़फ्फरनगर के मुस्लिम विधायकों और मुस्लिम सांसद ने जिले के दंगा प्रभावित मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं किया. न ही बाद के चुनावों में उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं के पक्ष में अभियान चलाया. इसके उलट, वे अपने संबंधित राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहे.

उत्तर प्रदेश विधानसभा बहस ने भी इसकी पुष्टि कर दी. समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायक हमेशा अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे वरिष्ठ पार्टी नेताओं द्वारा किए गए तर्कों का पालन करते थे. वास्तव में उन लोगों ने आधिकारिक रूप से दंगा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों में भाग नहीं लिया. (हालांकि उनमें से कई ने जमीयत-उलमा-ए-हिंद के नेतृत्व में राहत परियोजनाओं में योगदान दिया).

यह भी पढ़ें : भारतीय संविधान मुसलमानों को अल्पसंख्यक नहीं कहता, तो फिर किसने उन्हें अल्पसंख्यक बनाया?

इसका सीधा सा मतलब है कि मुस्लिम सांसद और विधायक विधायी निकायों में पेशेवर राजनेताओं की तरह व्यवहार करते हैं. इसलिए, लोकसभा में सांसदों की संख्या और हाशिए पर पड़े मुस्लिम के बीच सीधा संबंध स्थापित करना पूरी तरह से उचित नहीं है.

उपस्थिति बनाम प्रतिनिधित्व

क्या इसका मतलब यह है कि लोकसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व पूरी तरह से अप्रासंगिक है?

हाल के वर्षों में लोकसभा चुनावों की अत्यधिक प्रतिस्पर्धी प्रवित्ति ने राजनीतिक दलों को सामाजिक समावेश के सिद्धांत से महत्वपूर्ण रूप से विचलित करने के लिए मजबूर किया है. पार्टियां जोखिम नहीं लेना चाहती हैं और इसलिए निर्वाचन क्षेत्र में पूरी तरह से जीत के सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करती हैं.

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मुस्लिम नेताओं को राज्य-व्यवस्था के सत्ता ढांचे में रखने की कोई गुंजाइश नहीं है. भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों ने विभिन्न तरीके से से मुस्लिम नेताओं को समायोजित किया- जैसे राज्यसभा, वक्फ बोर्ड और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इत्यादि.

राज्य-व्यवस्था में परोक्ष रूप से मुस्लिम प्रतिनिधित्व के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए. मुस्लिम नेताओं को पार्टियों में अच्छे मुसलमानों के रूप में रखा जाता है और उनसे मुस्लिम मुद्दों पर पार्टी की स्थिति का प्रचार करने की उम्मीद की जाती है.

आज के समय में भाजपा के मुस्लिम नेताओं का तर्क ठीक है. वे खुशी से भाजपा में अपनी उपस्थिति को इस तथ्य से उजागर करते हैं कि वे चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मांगते हैं.

गरीब और हाशिए पर पड़े मुसलमानों की रोजमर्रा की समस्याओं और चिंताओं पर निर्णय लेने के लिए राज्य-व्यवस्था में मुस्लिम उपस्थिति को अतिरंजित नहीं किया जाना चाहिए. आखिरकार, मुस्लिम पिछड़ापन एक राष्ट्रीय मुद्दा है, जो कि अगली लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की घटती संख्या से कहीं अधिक गंभीर समस्या है.

(इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

(लेखक राजनीतिक इस्लाम के विद्वान हैं और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के एसोसिएट प्रोफेसर हैं. यह उनकी व्यक्तिगत राय है.)