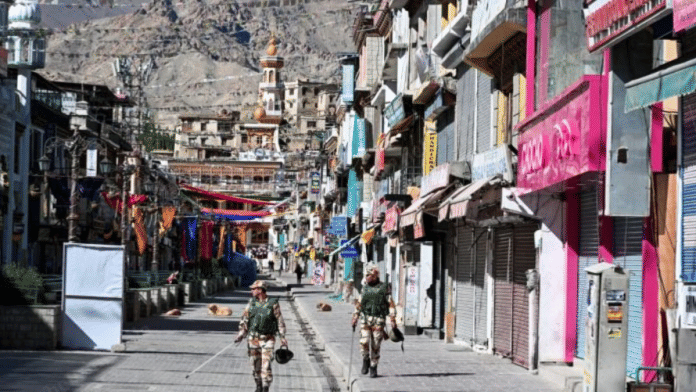

लेह: 24 सितंबर की हिंसा में चार लोगों की मौत हुई थी, जिनमें एक पूर्व सैनिक भी शामिल था. तब से लेह की सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन दुखद यादें अभी भी बनी हुई हैं, भले ही कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई हो. दीवारें अब भी एक ज़िद्दी मांग दोहरा रही हैं — “लद्दाख को छठी अनुसूची दो. लद्दाख हिमालय को बचाओ.”

माने के पास — वह बौद्ध प्रार्थना चक्र जो उस मैदान के बगल में है जहां अब जेल में बंद कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और अन्य लोग पिछले महीने भूख हड़ताल पर बैठे थे, राज्य का दर्जा और लद्दाख के लिए छठी अनुसूची की मांग कर रहे थे — 67 वर्षीय जिगमेत अंग्मू खड़ी हैं, आंखों में शांत आग लिए हुए. वह कहती हैं, “हमें छठी अनुसूची चाहिए ताकि हम जनजातियों की रक्षा कर सकें.” उनकी स्थिर आवाज़ पहाड़ों में गूंज उठती है. “उन्होंने हमें बिना विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश दे दिया… उन्हें क्या उम्मीद थी? मुख्य भूमि सोचती है कि जनजाति लोग मूर्ख हैं. हमारे पास भले ही ऊंची डिग्रियां नहीं हैं, लेकिन हमें पता है कि अपनी ज़मीन, पानी, पर्यावरण और संस्कृति के लिए कब उठना है.”

गुस्सा अब भी चुचोट शामा, स्टोक और सबसे दूर के इलाकों जैसे चांगथांग — जहां पश्मीना बकरियों के चरवाहे रहते हैं — के गांवों में महसूस किया जा सकता है. लोगों को डर है कि अगर संवैधानिक सुरक्षा नहीं मिली तो बाहरी लोग उनकी ज़मीन पर कब्जा कर सकते हैं, जिससे “औद्योगिक लॉबी और खनन” और “बेकाबू पर्यटन” के कारण पहले से ही नाज़ुक पर्यावरण को खतरा होगा, और जनजातीय समुदाय के हितों को अनदेखा किया जाता रहेगा.

2019 से, लद्दाख के अधिकांश निवासी प्रस्तावित या चल रहे बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं, भले ही केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया हो कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विकास की खाई को पाटने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार का कहना है कि ये परियोजनाएं कनेक्टिविटी, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं, जबकि लद्दाख के लोग कहते हैं कि इससे उनकी सांस्कृतिक पहचान, ज़मीन के अधिकार और पारिस्थितिक संतुलन खतरे में पड़ रहे हैं.

इन परियोजनाओं में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) की 13 गीगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना पांग पठार पर, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की 713 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन कॉरिडोर, जो बिजली को राष्ट्रीय ग्रिड तक ले जाएगी, ज़ोजिला टनल और शिंकू ला टनल, चांगथांग में सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएं, जलविद्युत परियोजनाएं और ऊंचाई वाले संवेदनशील इलाकों में औद्योगिक पर्यटन ढांचा शामिल है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2019 से अब तक क्षेत्र में 1,670 किलोमीटर से अधिक सड़कें नई बनीं या अपग्रेड की गई हैं.

लेकिन स्थानीय निवासी कहते हैं कि उन्हें इन परियोजनाओं के निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया — कुछ ऐसा जो छठी अनुसूची सुनिश्चित करती है.

2019 और उसके बाद से

2019 में अनुच्छेद 370 के रद्द होने के बाद, लद्दाख को बिना विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिससे इसे सीधे उपराज्यपाल और केंद्र के नियंत्रण में रखा गया. यह ज़्यादा ऊंचाई वाला क्षेत्र दो जिलों में बंटा है — लेह, जो मुख्य रूप से बौद्ध है, और कारगिल, जहां ज्यादातर शिया मुस्लिम रहते हैं.

शुरू में, लेह के लोग खुश हुए और इसे स्वायत्तता की ओर पहला कदम माना, और छठी अनुसूची में शामिल होने की उम्मीद जताई, जिससे जनजातीय समुदायों को शासन में कुछ स्वायत्तता मिलती और वे अपने मामलों और संसाधनों का प्रबंधन कर सकते थे, कारगिल के शियाओं को छोड़कर. उन्हें लगा कि जम्मू और कश्मीर की छाया से लंबे समय से प्रतीक्षित स्वतंत्रता — पहले डोगरों के तहत, फिर श्रीनगर की विभिन्न व्यवस्थाओं के तहत — आखिरकार आ रही है.

लद्दाख की स्वायत्तता की मांगें 1950 के दशक तक वापस जाती हैं, स्वतंत्रता के तुरंत बाद, 1970 के दशक में लद्दाख बौद्ध संघ की स्थापना तक, और 1989 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मांगने तक.

लेकिन 2020 में, लद्दाख के निवासियों को एहसास हुआ कि उन्होंने अनुच्छेद 370 के तहत मिलने वाली सुरक्षा खो दी है. 2021 में, लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) ने मिलकर राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा, लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग लोकसभा सीटें, और स्थानीय निवासियों के लिए नौकरी आरक्षण की मांग उठाई. भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने छठी अनुसूची में शामिल होने का वादा दो बार किया — 2020 में, लेह ऑटोनॉमस हिल काउंसिल चुनाव से पहले, और फिर 2024 में.

यहां तक कि वांगचुक, जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया था, 2023 तक तीव्र आलोचनात्मक हो गए. उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश को “केला गणराज्य और तानाशाही राज्य” कहते हुए अफसोस जताया कि सब कुछ “भटक गया” है, जब केंद्र ने उन्हें खरदुंग ला पास तक मार्च करने से रोक दिया.

केंद्र ने LAB और KDA के साथ बातचीत जनवरी 2023 में शुरू की, गृह मंत्रालय द्वारा लद्दाख पर उच्च स्तरीय समिति (HPC) के गठन के माध्यम से, लेकिन लद्दाखियों को देरी से धैर्य खत्म हो गया — यह पिछले महीने की लामबंदी के पीछे मुख्य कारण था. वर्तमान में, बातचीत स्थगित है क्योंकि LAB मांग करता है कि केंद्र क्षेत्र में शांति बहाल करे और इसके सदस्यों को रिहा करे, जिनमें वांगचुक भी शामिल हैं.

इस सप्ताह की शुरुआत में लेह में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ThePrint के सवाल का जवाब देते हुए, LAB सह-अध्यक्ष और लद्दाख बौद्ध संघ के अध्यक्ष चियरिंग डोरजै ने कहा, “जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, तो हम खुश हुए क्योंकि इसके बिना हमें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा नहीं मिलता. अनुच्छेद 370 इसमें बाधा था. लेकिन अब वे बातचीत में देरी कर रहे हैं. हम 70 सालों से अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं.”

सरकार ने इस साल लद्दाख के निवासियों के हितों की सुरक्षा के लिए नई नीतियां लागू कीं, जैसे सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवासियों के लिए 85 प्रतिशत आरक्षण, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स (LAHDCs) में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण, और डोमिसाइल प्रतिबंध. लेकिन लोगों का कहना है कि उनके मुख्य मुद्दे — छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा — अब भी अधूरे हैं.

पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) 2022-23 के अनुसार, लद्दाख की बेरोजगारी दर 6.1 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 3.2 प्रतिशत से अधिक है. 2023 में संसद में एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि लद्दाख ने 2021-22 और 2022-23 के बीच भारत में बेरोजगार स्नातकों की संख्या में सबसे तेज़ बढ़ोतरी दर्ज की, एक साल में 16 प्रतिशत से अधिक.

‘अनियंत्रित’ विकास पर चिंता

अधिकांश लद्दाख निवासी यह तर्क देते हैं कि छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त शासन और संवैधानिक सुरक्षा उन्हें विकास प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा बनने की अनुमति देंगे.

वांगचुक ने इन मुद्दों पर केंद्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए कई बार भूख हड़ताल की है, और नियंत्रित तथा समन्वित विकास की मांग की है ताकि सभी परियोजनाएं स्थानीय आबादी की मांगों को पूरा करें, यह आरोप लगाते हुए कि 2019 से सरकारी परियोजनाएं फैल रही हैं.

कई लेह निवासी, जिनमें 24 सितंबर के विरोध में शामिल लोग भी हैं, समान भावना व्यक्त करते हैं और दावा करते हैं कि बाहरी लोग ज़मीन खरीद रहे हैं. हालांकि, वरिष्ठ अधिकारी, LAB सदस्य, और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ़ ऑल्टरनेटिव्स, लद्दाख (HIAL) की सह-संस्थापक और वांगचुक की पत्नी डॉ. गितांजलि जे. एंगमो का कहना है कि किसी बाहरी व्यक्ति ने ज़मीन नहीं खरीदी है, कम से कम आधिकारिक तौर पर नहीं.

लोग यह भी डरते हैं कि बिना स्वायत्तता और अधिक ठोस बुनियादी ढाँचे के, क्षेत्र के खनिजों की खुदाई भी बढ़ जाएगी.

“पहाड़ों के ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, और लद्दाख पहले से ही एक ठंडी मरुस्थलीय भूमि है. बाहरी लोग हमारी पारिस्थितिकी के बारे में कुछ नहीं जानते. यह ऐसा क्षेत्र है जो सर्दियों में छह महीने बंद रहता है. इस अगस्त में हमें असाधारण भारी वर्षा भी अनुभव हुई,” 28 वर्षीय त्सेरिंग डोरजे ने दिप्रिंट से कहा.

ताशी नुर्बो जयो, 37, यूट्यूबर और स्टोक गांव के पूर्व सरपंच, कहते हैं, “उदाहरण के लिए, मेरे गांव की आबादी 2,000 है. अगर 5,000 लोग यहां आकर रहने लगें तो क्या होगा? हमें पानी की कमी है, इस जगह की अर्थव्यवस्था इसकी पारिस्थितिकी पर आधारित है. जब बड़े पर्यटन फर्म आते हैं, तो हम कहां जाएंगे?”

कुछ स्थानीय यह भी कहते हैं कि बिलासपुर-मणाली-लेह रेलवे लाइन लद्दाख के संसाधनों को बड़े उद्योगपतियों के लिए तेजी से खनन संचालन शुरू करने के लिए उजागर करेगी क्योंकि इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी. “वे इतनी तेज़ी से इतनी सारी सड़कें और रेलवे लाइन क्यों बना रहे हैं? बाहरी लोगों के आने और औद्योगिक लॉबी के हमारे संसाधनों को खनन करके बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ले जाने के लिए?” मोहम्मद हुसैन, एक अन्य निवासी, पूछते हैं.

‘कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कोई लिखित वादा नहीं’

स्क्यांग-चु-थांग के कड़ाके की ठंड वाली हवाओं के बीच, चांगथांग पठार में एक तम्बू बंजर मैदानों में टिके हुए है. अंदर, समद रकचन क्षेत्र की एक चांगपा (चरवाहा समुदाय) परिवार की तीन सदस्यीय टीम हिलकर बैठी है, जबकि पत्नी कुछ बटर टी बना रही है. पति, वांग्याल, अपनी ऊनी चादर कसते हैं, अपनी टोपी ठीक करते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं, अपनी 300 कीमती पश्मीना बकरियों को ऊँचाई वाली जगहों पर ले जाने के लिए. केवल समद रकचन से ही लगभग 50 परिवार इन बकरियों को चराते हैं.

समद रकचन के अलावा, कोरजोक और खारनाक ही पूर्वी लद्दाख में मुख्य रूप से शेष खानाबदोश पश्मीना चरवाहा समुदाय हैं. जबकि कुछ चरवाहा शहरों में जाकर गाइड, ड्राइवर आदि के रूप में काम कर रहे हैं, कई अभी भी पश्मीना व्यापार पर निर्भर हैं.

कई लोग, वांग्याल जैसे, अब लगातार डर में रहते हैं कि पांग में 13 गीगावाट का एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना उनके चरागाहों को छीन लेगा और सदियों पुराने पारंपरिक प्रवास मार्गों को बाधित करेगा. इस परियोजना के लिए पांग के अलावा देब्रिक और खारनाक से चरागाह का अधिग्रहण किया जाएगा. हालांकि, इन खानाबदोश चरवाहाओं के पास कोई कानूनी अधिकार और ज़मीन के दस्तावेज़ नहीं हैं, जिससे उनकी असुरक्षा बढ़ जाती है.

वांग्याल कहते हैं, “हमें चरागाह के लिए लगातार चलना पड़ता है. हम अपने ग्रीष्मकाल पांग के इन चरागाहों में घूमते हैं — एक हिस्सा कभी पर्याप्त नहीं होता. हमारे जैसे लगभग 40–50 चरवाहा परिवार हैं, और यह हमारा एकमात्र आय स्रोत है. हम पढ़े-लिखे नहीं हैं, हमने यह अपने पूर्वजों से सीखा है. उन्होंने हमें लिखकर नहीं बताया कि चरागाह छीनने के बाद हमारा क्या होगा, या वे कैसे मदद करेंगे. यह हमारी ज़मीन नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे इसे हमसे छीन सकते हैं.”

खानाबदोश परिवार गर्मियों में एक चरागाह से दूसरे चरागाह में प्रवास करते हैं, और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, वे अस्थायी आश्रयों में बस जाते हैं, अगले मौसम का इंतजार करते हैं. उनका जीवन पश्मीना बकरियों पर निर्भर है, जो सबसे बेहतरीन भूगोलिक संकेतांक टैग वाली ऊन देती हैं — जो विश्व स्तर पर लक्ज़री उत्पादों में इस्तेमाल होती हैं और लद्दाख की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं. एक किलो पश्मीना बनाने के लिए चार बकरियों की ऊन की आवश्यकता होती है.

यह पांग परियोजना, भारत की सबसे बड़ी स्वच्छ ऊर्जा पहलों में से एक है, अनुमानित रूप से 9 GW सौर ऊर्जा और 4 GW पवन ऊर्जा उत्पन्न करेगी. उत्पन्न बिजली 713 किलोमीटर की दूरी तक ले जाई जाएगी, लद्दाख से हरियाणा तक, और राष्ट्रीय ग्रिड में शामिल की जाएगी. यह 2030 तक भारत की 500 GW स्वच्छ ऊर्जा क्षमता लक्ष्य का भी एक प्रमुख हिस्सा है, जिसे COP26 में प्रतिबद्धता के रूप में घोषित किया गया था, और इसकी लागत लगभग 60,000 करोड़ रुपये आंका गया है, जो लगभग 48,000 एकड़ चरागाह भूमि को कवर करता है, जिसे अब LAHDC द्वारा SECI को आवंटित किया गया है.

वरिष्ठ सरकारी अधिकारी दिप्रिंट को बताते हैं, गुमनाम रहने की शर्त पर, कि स्थानीय निवासियों की आजीविका और चराई के अधिकारों के बारे में चिंताओं को ध्यान में रखा जा रहा है, लेकिन खानाबदोश इसका विश्वास नहीं करते और डरते हैं कि उन्हें बिना मुआवजा और रोजगार के अपने जीविकोपार्जन का साधन खोना पड़ेगा. चरवाहा आरोप लगाते हैं कि LAHDC, जो उनकी मांगों को देखना था, केवल भाजपा-निर्देशित केंद्र सरकार के लिए काम कर रही है, और परियोजना पारदर्शिता के बिना आगे बढ़ रही है. दिप्रिंट द्वारा किए गए लेह के उपायुक्त रोमिल सिंह डोंक और हिल काउंसिल अध्यक्ष ताशी ग्याल्सन को कॉल का कोई जवाब नहीं मिला.

“कुछ अधिकारियों ने हमें बताया कि हमें नौकरी और मुआवजा मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि हमें चराई के अधिकार मिलेंगे, और नए चरागाहों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन किसी को यकीन नहीं है. हमारे पास कोई कागजात नहीं हैं,” 350 पश्मीना बकरियों वाले अन्य चरवाहा यनेनिंग लामो कहते हैं.

वांगचुक ने भी पांग परियोजना के बारे में चिंता जताई है, और कहा कि वह विकास के विरोध में नहीं हैं, बल्कि चाहते हैं कि स्थानीय लोग चर्चाओं का हिस्सा बनें. पिछले अप्रैल में उन्होंने ‘पश्मीना मार्च’ की योजना बनाई थी, जिसे लेह में धारा 144 लागू होने के कारण रद्द कर दिया गया था.

“आप इस सारी ज़मीन को देखते हैं और सोचते हैं, ‘अगर सरकार कुछ इसे ले ले तो?’ ऐसे जगह पर यह तरीका काम नहीं कर सकता. यहाँ जनजातियों की संस्कृतियां और परंपराएं हैं. इसके अलावा, ये विशाल विकास परियोजनाएं जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगी. केवल यहां का कोई समझ सकता है. हम सुरक्षा बलों को ज़मीन लेने के खिलाफ नहीं हैं, हम कभी नहीं होंगे. लेकिन अगर यह सच्चे अर्थ में विकास है, तो क्या इसमें और पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए? अगर यह चलता रहा, तो पहले खानाबदोश और फिर जनजातीय समुदाय खत्म हो जाएंगे. एक बाहरी व्यक्ति के लिए यह सिर्फ बंजर भूमि है, हमारे लिए यह हमारा घर है… यह सब कुछ है. इसलिए हमें छठी अनुसूची चाहिए,” क्षेत्र के एक बौद्ध साधु त्सांगाय रंगुंग कहते हैं.

हालांकि, हर लेह निवासी इन परियोजनाओं के खिलाफ नहीं है. एक दुकानदार, जो नाम न बताना चाहता, कहते हैं, “मेरे पास भी पश्मीना बकरियां थीं, लेकिन मैंने बेच दीं. अगर ये परियोजनाएं आती हैं, तो वे विकास, व्यापार और रोजगार लाएंगी.” जलवायु परिवर्तन के जोखिम पर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है.

सीमित शक्तियां, नौकरी कोटा, बढ़ती हताशा

चार जम्मू और कश्मीरी विधानसभा सीटें खोने के बाद और बिना विधानमंडल के केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के कारण, लद्दाख के लोग कहते हैं कि उनकी प्रतिनिधित्व क्षमता खराब हो गई है और उनकी आवाज़ कम रह गई है. लेह और कारगिल में सीमित शक्तियों के साथ बने LAHDCs के पास भी कम अधिकार हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी उपराज्यपाल के तहत चलती है, जिसमें केवल एक जिला आयुक्त है. क्षेत्रीय नेता और निवासी वर्तमान प्रशासन को “पूर्ण गड़बड़” बताते हैं.

लद्दाख रिसर्च स्कॉलर्स फोरम के पूर्व मुख्य समन्वयक मुतासिफ हुसैन बताते हैं, “लद्दाख अनिश्चित स्थिति में है. लद्दाख के लोगों के लिए कोई जवाबदेह नहीं है. पूरे लद्दाख के लिए एक DC पर्याप्त नहीं हो सकता. पहले कम से कम LAHDC के पास कुछ अधिकार थे. सरकार ने वास्तविक मुद्दों को संबोधित करने की बजाय नीति पैचवर्क पेश किए हैं, जैसे कि लद्दाख इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी, 2023 और लद्दाख में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण. यह पहले LAHDC के अधिकार को कमजोर करता है और विशेष रूप से समुदाय-स्वामित्व वाली भूमि की सटीकता पर चिंता बढ़ाता है. लद्दाख की आवाज़ दब गई है.”

थिकसे गांव के निवासी हुसैन, UT सरकारी नौकरियों में लद्दाखी अनुसूचित जनजातियों के 80 प्रतिशत आरक्षण के अलावा, केंद्रीय सरकारी नौकरियों में 7.5 प्रतिशत आरक्षण का आधा हिस्से की मांग दोहराते हैं.

“लद्दाख केंद्रीय सरकारी नौकरियों में सामान्य ST श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करता है. यहां अधिकांश लोग पहले पीढ़ी के विश्वविद्यालय पासआउट हैं. हमें दशकों तक सीमित अवसरों के साथ नजरअंदाज किया गया है, जिससे यह मुश्किल हो जाता है कि हम मुख्य भूमि के STs के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें. मीना समुदाय (मुख्य रूप से राजस्थान और कुछ पड़ोसी राज्यों से) केंद्रीय सरकारी नौकरियों में ST आरक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा लेता है,” 38 वर्षीय PhD स्कॉलर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से कहते हैं.

“डोगरों ने आकर लद्दाख पर कब्जा कर लिया. यह एक क्रूर दमन था… हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट किया और हमारे मठों की लूट की. हमें छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा चाहिए ताकि अन्य राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें, और ताकि लद्दाखी जिन्हें इतनी तिरस्कारपूर्ण तरीके से व्यवहार किया गया है, वे अंततः स्वतंत्र हो सकें,” वह जोड़ते हैं.

स्टोक गांव के जयो के अनुसार, जबकि ST नौकरी आरक्षण कागज पर तो उचित दिखता है, नौकरी और बेरोजगारी दर के अनुपात, और प्रतियोगियों की संख्या इसे अनिश्चित स्थिति में रखते हैं. केवल यह ही लद्दाखियों के डर को दूर नहीं कर सकता, वह कहते हैं.

जयो पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे. “जब तक छठी अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता, निराशा बढ़ती रहेगी,” वह जोड़ते हैं.

लद्दाख का ऐतिहासिक विरोधाभास: संघर्ष और एकता में

लद्दाख के बौद्ध और मुस्लिम समुदाय, जो लंबे समय से राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों से विभाजित थे, पिछले कुछ वर्षों में इन मांगों के लिए एकजुट हुए, क्योंकि उन्हें और अधिक हाशिए पर जाने का डर था.

अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCST) ने 2019 में सरकार को पत्र लिखा था, जिसमें लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी. इसमें कहा गया था कि “लद्दाख क्षेत्र में कुल जनजातीय आबादी 97 प्रतिशत से अधिक है”, और छठी अनुसूची “सशक्त लोकतांत्रिक सत्ता हस्तांतरण” की अनुमति देगी, साथ ही लद्दाख की “संस्कृति को संरक्षित करेगी, ज़मीन के अधिकार सुरक्षित करेगी” और “तेज़ विकास के लिए धन हस्तांतरण बढ़ाएगी”.

97 प्रतिशत की यह संख्या केवल लेह के बौद्धों को ही नहीं, बल्कि कारगिल के शिया मुस्लिम जनजातियों जैसे बाल्तिस और पुरिगपा आदि को भी शामिल करती है. लेह के अरघों, जो एक सुन्नी मुस्लिम समुदाय है, सामान्य श्रेणी में सूचीबद्ध हैं.

LAB सदस्य अशरफ बारचा, जो लेह के शिया समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और अंजुमन इमामिया लेह के अध्यक्ष हैं, कहते हैं, “अनुच्छेद 370 के रद्द होने के बाद, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का विभाजन हुआ. 2019 से पहले, हमें अपनी ज़मीन, संस्कृति और अन्य चीजों के लिए कुछ सुरक्षा मिली थी. हमारे पास विधानमंडल में अधिक प्रतिनिधित्व था. यूनियन टेरिटरी दर्जा मिलने के बाद, हमने यह सब खो दिया. हम जम्मू कश्मीर से अलग होना चाहते थे, और विचार यह था कि सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी. तब से लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं.”

वे जोड़ते हैं, “अब हमारे पास केवल एक एलजी है, जो सब कुछ नियंत्रित करता है, और कुछ नौकरशाह हैं. हमारे पास कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है. लेह और कारगिल का प्रतिनिधित्व करने वाला एक एमपी 65,000 किमी के लिए पर्याप्त नहीं है. हम केवल तीन लाख हैं, हमारी पहचान मिट जाएगी. हम राज्य का दर्जा चाहते हैं क्योंकि हमने पिछले 6 सालों में देखा है कि इसके बिना हमारे पास कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं होगा.”

दशकों से, लेह के बौद्ध और कारगिल के शियाओं के बीच पहचान, प्रतिनिधित्व, संसाधन, विकास प्राथमिकताओं और यहां तक कि चुनावों में मतभेद को लेकर मतभेद रहे हैं.

तनाव तब चरम पर था जब 1989 में दोनों समुदाय लेह में टकरा गए, जिसके कारण लद्दाख बौद्ध संघ — जो अब LAB का हिस्सा है — ने बॉयकॉट की घोषणा की, शुरू में कश्मीरी मुस्लिम और लद्दाखी सुन्नियों को निशाना बनाते हुए, जिसे बाद में बाल्ति शियाओं तक बढ़ा दिया गया. यह कश्मीर में उग्रवाद के बढ़ने के समय से मेल खाता था, और LBA ने तब भी यूनियन टेरिटरी दर्जा मांगा था. बॉयकॉट 1992 में समाप्त हुआ, और लेह ऑटोनॉमस हिल काउंसिल 1995 में स्थापित हुई, जिससे आंशिक रूप से LBA की मांगें पूरी हुईं.

संघर्ष 2000 में फिर से उभरा, जब उस समय के जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पूर्व 1953 के राज्य के स्वायत्त दर्जे को बहाल करने की कोशिश की, जिसके बाद LBA ने फिर से यूनियन टेरिटरी दर्जा मांगा. उस समय भी, कारगिल और लेह ने एक ही संसदीय सीट साझा की, और मतदान समुदायों के बीच तीव्र रूप से विभाजित था. LBA ने प्रधान मंत्री से अंतर-धार्मिक संबंधों में हस्तक्षेप की मांग की, और सुन्नी मुस्लिम पुरुषों पर आरोप लगाया कि वे कारगिल के झंस्कार में बौद्ध लड़कियों को बहलाते हैं.

बारचा कहते हैं, “यह (वर्तमान आंदोलन) समय की आवश्यकता थी, जाति, धर्म और मज़हब से परे. हर कोई—हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई—धोखा महसूस कर रहा है, और इसलिए हम एक हो गए.”

संघर्ष में दोनों समुदायों की एकजुटता लद्दाखी जनजातियों के लिए ST दर्जे की मांग में भी स्पष्ट है. 1980 में गठित ऑल लद्दाख एक्शन कमेटी (ALAC), जिसमें बौद्ध और मुस्लिम शामिल थे, ने लंबे समय से चली आ रही जनजातियों की मांग को फिर से सक्रिय किया, जिन्हें जम्मू और कश्मीर के अन्य क्षेत्रों की तुलना में दशकों तक आर्थिक और शैक्षिक नुकसान का सामना करना पड़ा. अंततः, 1989 में संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश के माध्यम से, बाल्ती, बेड़ा, बोट, ब्रोकपा, चांगपा, गारा, मोन और पुरिगपा जनजातियों को ST दर्जा दिया गया.

राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों के बावजूद—कुछ मामलों में, वे अपने विश्वास प्रणाली के कारण एक-दूसरे के साथ खाना भी नहीं खाते—लद्दाख में दोनों समुदायों के बीच विवाहों का इतिहास रहा है. वांगचुक जिस चाचा के पास नुब्रा घाटी में रहकर पढ़ने गए थे, वह मुस्लिम पुरुष थे.

लेह के 35 वर्षीय एक व्यवसायी ने कहा, “दोनों समुदायों के बीच मतभेद रहे हैं और अंतर-धार्मिक विवाह होने पर तनाव बढ़ता है, लेकिन बड़े भले के लिए, अब दोनों समुदाय एक साथ आ गए हैं.” उनके परिवार में भी मुस्लिम रिश्तेदार हैं, जैसे कई अन्य लोगों के.

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: TJS जॉर्ज की तरह पत्रकारिता से रोमांस बहुत कम लोगों ने किया, वह तीखे बोल और कड़वा सच बोलने वाले थे