हैदराबाद: एक कॉर्निया एक्सपर्ट बनने में लगभग बारह साल लगते हैं — एमबीबीएस से एमडी तक और फिर एक विशेष फेलोशिप तक. लेकिन हैदराबाद के एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में डॉक्टरों की एक टीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मियों को एक साल के भीतर प्रशिक्षित कर रही है.

बीस साल के इलेक्ट्रॉनिक मरीज रिकॉर्ड और उन इमेजिंग विशेषज्ञों की मदद से, जिन्होंने कंप्यूटर को आंखों की तस्वीरों में बीमारी के पैटर्न पहचानना सिखाया है, यह संभव हो पाया है.

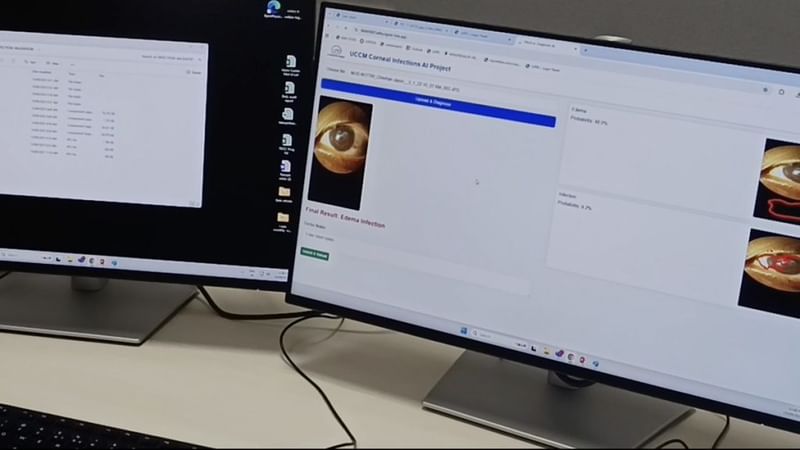

एलवीपीईआई ने कॉर्नियल इंफेक्शन (कॉर्निया संक्रमण) का पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल तैयार किए हैं. फिलहाल, संस्थान की टेलीमेडिसिन प्रणाली के जरिए मरीजों की आंखों की तस्वीरें खींचकर एक कमांड सेंटर भेजी जाती हैं, जहां इन मॉडलों का इस्तेमाल संक्रमण की जांच के लिए किया जाता है. अगला कदम इन मॉडलों को मोबाइल ऐप के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लागू करना है, ताकि स्वास्थ्यकर्मी मरीजों की आंखों की तस्वीरें खींचकर समस्या पहचान सकें और उन्हें डॉक्टरों के पास समीक्षा के लिए भेज सकें.

इस परियोजना का लक्ष्य संक्रमण को शुरुआती चरण में पकड़ना है, ताकि स्थिति बिगड़ने से पहले इलाज हो सके और सर्जरी या ट्रांसप्लांट की जरूरत न पड़े.

इस पहल का नेतृत्व डॉ. प्रवीण वड्डावल्ली कर रहे हैं, जो एलवीपीईआई के शांतिलाल शांघवी कॉर्निया इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं. उनके साथ नौ लोगों की टीम है, जिसमें डेटा इंजीनियर, डॉक्टर और इमेज ग्रेडर शामिल हैं.

“हमने एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड से लगभग 1,50,000 मरीजों की आंखों की तस्वीरें लीं, जिन्हें कॉर्निया संक्रमण था. फिर डेटा वैज्ञानिकों की टीम ने बैठकर इन तस्वीरों में संक्रमण वाले हिस्सों को चिन्हित किया और मशीन को सिखाया कि देखो, यह संक्रमण इस तरह दिखता है,” वड्डावल्ली ने कहा.

एलवीपीईआई के किस्मतपुर कैंपस में सफेद मीटिंग रूम और काले स्विवल चेयरों के बीच बैठे वड्डावल्ली सैकड़ों किलोमीटर दूर के मरीजों से कॉल पर बात करते हैं. उनका लक्ष्य है कि जिन मरीजों तक हैदराबाद के डॉक्टर नहीं पहुंच सकते, उन्हें दूर से ही इलाज की सुविधा दी जा सके.

एक कॉर्नियल बीमारी विशेषज्ञ के रूप में उनका मिशन गांवों में आंखों के डॉक्टरों की कमी को दूर करना है. भारत में हर साल 20,000 से 25,000 नए कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के मामले सामने आते हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों पर असर सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वहां आंखों के इलाज की सुविधाएं सीमित हैं.

“अगर हम समुदाय के स्वास्थ्यकर्मियों को एक ऐसा एल्गोरिद्म इस्तेमाल करने में सक्षम बना सकें, जो मोबाइल फोन से ली गई एक साधारण तस्वीर से संक्रमण पहचान सके, तो हमें विश्वास है कि हम उन्हें शुरुआती स्तर पर ही बीमारी पहचानने की क्षमता दे पाएंगे,” उन्होंने कहा.

यह एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें इंसान और मशीनें मिलकर लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी खाइयों को पाटने का काम करते हैं. मशीन लर्निंग मॉडल — जिनका नाम अभी तय नहीं किया गया है — संभावित संक्रमणों को चिन्हित करते हैं, जिन्हें दो चरणों की जांच से गुजरना होता है. पहले स्वास्थ्यकर्मी जांच करते हैं और फिर डॉक्टर.

उन्होंने कहा, “हमें मॉडल को इस तरह प्रशिक्षित करना होगा कि वह किसी डॉक्टर या नेत्र विशेषज्ञ की तरह सोच सके,” एलवीपीईआई के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी जगन्नाथ गंती ने कहा. “किसी को नहीं पता कि एआई सिस्टम के भीतर क्या होता है, लेकिन परिणाम मिल जाता है. हम जिम्मेदार एआई का इस्तेमाल करते हैं. परिणाम के साथ यह भी ग्राफिकल रूप में दिखाया जाएगा कि मॉडल ने यह परिणाम कैसे निकाला.”

यह चिकित्सा निदान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने की एलवीपीईआई की नवीनतम कोशिश है. संस्थान पहले ही एआई उपकरणों का परीक्षण कर चुका है, जो स्मार्टफोन से ली गई फंडस तस्वीरों का उपयोग करके ग्लूकोमा का पता लगाते हैं और रेटिना स्कैन से रेटिनोब्लास्टोमा (आंख का कैंसर) की पहचान करते हैं.

वड्डावल्ली ने कहा, “जो एआई मॉडल चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा विकसित किए जाते हैं, और जिनका उद्देश्य बेहतर निदान और इलाज प्रदान करना होता है, उनका जमीनी स्तर पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा.”

आंखों के लिए AI

एलवीपीईआई के पांच एकड़ में फैले किस्मतपुर कैंपस के रीडिंग रूम में कोई किताबें नहीं हैं. वहां रिसर्चर्स के सामने कंप्यूटरों की कतारें हैं. यह जगह किताबों के शौकीनों के लिए नहीं, बल्कि इंसानों से सीखने वाले कंप्यूटरों की नर्सरी है.

सुषमा, जो बीस साल की उम्र के आसपास की एक युवा रिसर्चर हैं, कंप्यूटर को दिखाती हैं कि बीमार आंख कैसी दिखती है. वह सिस्टम में तस्वीरें अपलोड करती हैं, संबंधित हिस्से को चिन्हित करती हैं, और कंप्यूटर को दाग़ और रंग में बदलाव पहचानना सिखाती हैं. हर तस्वीर सिस्टम को यह समझने में मदद करती है कि संक्रमण कैसा दिखता है.

“एनोटेशन” यानी किसी तस्वीर के एक हिस्से का चयन करके कंप्यूटर को बताना कि उसे क्या देखना है — यही तरीका एआई को सीखने में मदद करता है. रिसर्चर मॉडल में हज़ारों ऐसी तस्वीरें डालते हैं, परिणाम जांचते हैं, और हर बार असफल होने पर उसे फिर से प्रशिक्षित करते हैं.

वड्डावल्ली ने कहा, “इस तरह, मशीन ने समय के साथ एक साधारण तस्वीर से संक्रमण पहचानना सीख लिया.”

इन तस्वीरों के साथ एलवीपीईआई के डॉक्टरों द्वारा पुष्टि किए गए निदान भी होते हैं, जिससे कंप्यूटर को एक भरोसेमंद संदर्भ मिलता है. एआई टीम के प्रमुख गंती ने कहा कि प्रशिक्षण प्रक्रिया में गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाता है. “हम व्यक्तिगत पहचान से जुड़ी जानकारी को हटा देते हैं और फिर क्लिनिकल पैरामीटर अपने एआई मॉडल को भेजते हैं.”

जमीनी स्तर पर यह मॉडल मरीजों का काफी समय, पैसा और यात्रा बचा सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी विशेषज्ञ डॉक्टरों तक पहुंच सीमित है.

ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कई स्वास्थ्यकर्मी कॉर्निया विशेषज्ञ नहीं होते और अक्सर यह समझने में मुश्किल होती है कि वे क्या देख रहे हैं. मरीज भी खुद से इलाज करने की कोशिश करते हैं, दवाइयां बिना सलाह के खरीदते हैं या अनट्रेंड लोगों के पास चले जाते हैं.

“कभी-कभी लोग असुरक्षित माहौल में आंख से बाहरी चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं और फिर कई दवाइयां डाल देते हैं, यह सोचकर कि उनमें से कोई असर करेगी. ज़्यादातर ऐसे इलाज बहुत गंभीर संक्रमणों में बदल जाते हैं, जिन्हें बाद में बड़े अस्पतालों में भेजना पड़ता है और सर्जरी करनी पड़ती है,” वड्डावल्ली ने कहा.

समाधान यह है कि समुदाय के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा शुरुआती जांच के ज़रिए कॉर्निया की समस्याओं को उस स्तर तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया जाए. जनवरी 2025 से, टीम ने एलवीपीईआई के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी विज़न सेंटर्स से टेलीऑप्थैल्मोलॉजी के ज़रिए लगभग 1,000 मरीजों पर इस सिस्टम का उपयोग किया है. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा में ऐसे लगभग 270 केंद्र हैं.

वड्डावल्ली ने आगे कहा, “अगर हम इन संक्रमणों को शुरुआती अवस्था में पहचान सकें और उन्हें गंभीर संक्रमण बनने से रोक सकें, तो हम इन मरीजों को कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत से बचा सकते हैं.”

लूप में मनुष्य

एलवीपीईआई में मशीनों का आखिरी फैसला नहीं होता. एआई द्वारा सुझाए गए हर निदान को डॉक्टरों के पास जांच, सुधार और प्रतिक्रिया के लिए भेजा जाता है.

गंती ने कहा, “हमारा मकसद अपने डॉक्टरों को एआई मॉडल से बदलना नहीं है. हमारा लक्ष्य है कि एआई मॉडल की मदद से डॉक्टरों के फैसले को और तेज़ और बेहतर बनाया जाए.”

हर चरण में इंसानों की भागीदारी होती है — प्रशिक्षण से लेकर इस्तेमाल तक। हर बार जब एआई किसी तस्वीर का विश्लेषण करता है, उसके परिणाम दर्ज किए जाते हैं और डॉक्टरों द्वारा समीक्षा की जाती है. डॉक्टरों की प्रतिक्रिया से एल्गोरिदम को और सटीक बनाया जाता है. यह प्रक्रिया इस लिए है ताकि मॉडल किसी फोटो से निदान करते समय गलती न करे.

“हर नतीजे और एआई मॉडल के हर रन के लिए यह डेटा दर्ज किया जाता है, और इस फीडबैक का इस्तेमाल मॉडल की सटीकता बढ़ाने के लिए किया जाता है. इसी तरह हम ‘क्लिनिशियन-इन-द-लूप’ फीडबैक सिस्टम बना रहे हैं ताकि मशीन लगातार सीखती रहे,” गंती ने कहा.

स्वास्थ्य सेवाओं में निदान प्रक्रिया में डॉक्टरों की भागीदारी को एक बड़ी मजबूती माना जाता है. अध्ययनों से पता चलता है कि जब मेडिकल प्रोफेशनल्स निर्णय प्रक्रिया में शामिल रहते हैं, तो एआई सिस्टम पर भरोसा बढ़ता है. उदाहरण के तौर पर, Annals of Internal Medicine (आंतरिक चिकित्सा के इतिहास) में 2024 की एक पॉलिसी रिपोर्ट में अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने सिफारिश की थी कि एआई टूल्स का इस्तेमाल केवल “सहायक भूमिका” में होना चाहिए, ताकि वे डॉक्टरों की मदद करें, उन्हें बदलें नहीं.

यह प्रोजेक्ट उन स्नातकों को भी प्रशिक्षित कर रहा है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तस्वीरों का विश्लेषण कर सकें और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना सीख सकें.

“हम इन लोगों की क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे यह पहचान सकें कि कौन-से मरीजों को तुरंत देखभाल की जरूरत है. इससे वे मामलों को प्राथमिकता के हिसाब से बांट सकेंगे और गंभीर मरीजों को सीधे बड़े केंद्रों पर भेज सकेंगे,” एलवीपीईआई के जूनियर नेत्र रोग विशेषज्ञ तनमय निखिल गोकले ने कहा.

संक्रमण का पता लगाने के अलावा यह मॉडल कॉर्नियल संक्रमण के प्रकार भी बताता है. परंपरागत रूप से, संक्रमण यह जानने के लिए कि वह बैक्टीरियल है या फंगल, एक सैंपल लैब में भेजा जाता है, जिसमें लगभग तीन दिन लगते हैं क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी लैब ग्रामीण इलाकों से दूर होती हैं.

“हमारा मॉडल तस्वीर देखकर पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया गया है कि संक्रमण बैक्टीरियल है या फंगल. इससे डॉक्टरों को सही इलाज शुरू करने में दो से तीन दिन का समय मिल जाता है,” गोकले ने कहा.

टीम अब एमएल तकनीक को और हल्का और लचीला बनाने पर काम कर रही है, ताकि इसे भारी इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना इस्तेमाल किया जा सके. इसके लिए एक कस्टम भाषा मॉडल तैयार किया जा रहा है. बड़ा लक्ष्य यह है कि इस मॉडल को एलवीपीईआई से आगे बढ़ाकर अन्य नेत्र संस्थानों तक पहुंचाया जाए.

“हम अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं. इसमें थोड़ा समय लगेगा. पहले हमें मॉडल को बनाना, लागू करना, परिणाम देखना और उसमें सुधार करना होगा—उसके बाद हम इसे दूसरे संस्थानों के लिए खोलने के लिए तैयार होंगे,” गंती ने कहा.

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: पंजाब में 15 सितंबर से अब तक पराली जलाने के 308 मामले, तरनतारन में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज