नई दिल्ली: 1980 के शुरुआती दशक में हैदराबाद के याकूतपुरा में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए. सड़कों पर अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे. इसी बीच, शेरवानी पहने एक लंबा आदमी मोटरसाइकिल पर सवार होकर भीड़ को चीरता हुआ पहले मुस्लिम बस्ती और फिर सीधे हिंदू बस्ती पहुंचा.

लोग चिल्लाने लगे, “अरे, सालार आ गए, सालार आ गए.”

उन्होंने मुसलमानों को घर लौटने के लिए कहा और हिंदू उन्हें देखकर अपने-अपने घर लौट गए. न गार्ड थे, न पुलिस—सिर्फ एक आदमी खड़ा था और वो थे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी.

“सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी जनता के नेता थे. वो हमेशा लोगों के बीच रहते थे,” अख्तरुल वासे (74) ने याद करते हुए कहा. वह जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर और 1969 से सलाहुद्दीन ओवैसी के करीबी दोस्त रहे.

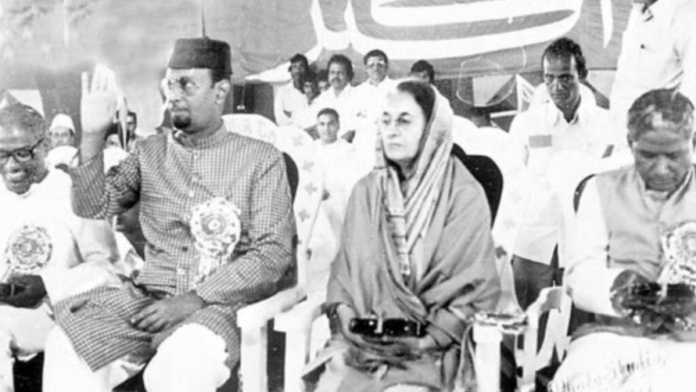

14 फरवरी 1931 को हैदराबाद में जन्मे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) को पुनर्जीवित किया और इसे भारत की चुनावी राजनीति में एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित किया. हालांकि AIMIM हैदराबाद के पुराने शहर से बाहर नहीं फैल सका, लेकिन सलाहुद्दीन ओवैसी भारत में मुस्लिम समुदाय के नेता के रूप में उभरे. 1970 के दशक तक उन्होंने मजलिस को एक मजबूत राजनीतिक संगठन बना दिया, जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पैरवी और व्यावहारिक समझौतों के बीच संतुलन रखता था. सांप्रदायिक तनाव के दौर में उनके नेतृत्व ने मजलिस को स्थिर किया और इसे एक परिवार-आधारित पार्टी बना दिया, जिसने दशकों तक राजनीति को प्रभावित कर रहा है.

सलाहुद्दीन ओवैसी को सालार-ए-मिल्लत (कौम का कमांडर) का खिताब मिला. यह जनता ने उन्हें दिया था. हैदराबाद के लोग उन्हें प्यार से सालार बुलाते हैं.

सैयद अहमद पाशा क़ादरी (70), AIMIM के महासचिव और 20 साल की उम्र से पार्टी के सदस्य, आज डायलिसिस पर हैं. लेकिन यह उन्हें अपने पुराने दोस्त सालार को याद करने से नहीं रोकता.

“लोग उनकी तकरीर रिकॉर्ड करके बजाते थे. उन्हें (सलाहुद्दीन) को जनता से बहुत मोहब्बत थी. मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा,” उन्होंने कहा.

टोरंटो से एक इंडिपेंडेंट स्कॉलर अय्यूब खान ने बताया कि सलाहुद्दीन का लोगों से शुरुआती जुड़ाव उनके उभार का कारण बना. समर्थकों और हमदर्दों का उनका बढ़ता नेटवर्क उन्हें चुनौतियों से निपटने में मदद करता था.

“लोगों से उनका शुरुआती जुड़ाव उनके उभार में बहुत मददगार रहा. समर्थकों और हमदर्दों का लगातार बढ़ता नेटवर्क उन्हें बागी पार्टी सदस्यों की चुनौतियों से निपटने में मदद करता था,” खान ने आगे कहा.

‘मुसलमानों के डार्लिंग’

भारत के आधिकारिक इतिहास में दलित, मुस्लिम और आदिवासी नेताओं की अनदेखी का सिलसिला एक आम सी बात है. हाशिए पर पड़े समुदायों के नेताओं के पास अक्सर रिकॉर्ड या दस्तावेजी डेटा नहीं होता. सिर्फ ज़बानी यादें और किस्से रह जाते हैं. सलाहुद्दीन भी इसका अपवाद नहीं हैं. उनके बारे में अखबारों, किताबों या रिसर्च में बहुत कम लिखा गया है और ऑनलाइन खोजने पर कुछ ही वीडियो नजर आते हैं.

लोग सलाहुद्दीन के किस्से एक्शन फिल्म की तरह सुनाते हैं. उनके लिए वो किसी माचो हीरो से कम नहीं थे.

2007 में हैदराबाद की एक स्थानीय एनजीओ की रिसर्चर शेफाली झा ने पहली बार AIMIM के मुख्यालय ‘दारुस्सलाम’ में सलाहुद्दीन से मुलाकात की. वो वहां रिसर्च के लिए गई थीं. सलाहुद्दीन के आस-पास कोई सुरक्षा नहीं थी.

उन्होंने उनसे कहा, “जी अम्मा कहिया.”

इसे याद करते हुए झा जोर की हंसती हुए बोलीं, “कभी किसी ने मुझे अम्मा नहीं कहा था. कौन किसे इस तरह अम्मा कहता है?”

हालांकि यह उनकी सलाहुद्दीन से पहली मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने झा को MIM और अल्पसंख्यक राजनीति पर पीएचडी करने के लिए प्रेरित किया.

झा ने कहा, “उनके अंदर एक आभा थी. वो निडर और बेबाक थे. जो महसूस करते थे, उसे कहने से कभी नहीं हिचकते थे.”

पॉलिटिकल साइंटिस्ट और लेखक मुनीर अहमद खान ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जमा अपने थीसिस में सलाहुद्दीन के बारे में लिखा: “लगातार चुनावी जीत की महिमा में डूबे हुए, उन्होंने बार-बार मंत्रियों और बड़े कद के नेताओं को हराया है. लंबे कद, सजीले पहनावे, भारी भरकम आवाज और बेखौफ अंदाज के साथ, वो मुसलमानों के डार्लिंग बन गए हैं. भले ही उनके पास अपने पिता जैसी भाषण कला नहीं है, लेकिन वो हमेशा भीड़ को जोश दिला सकते हैं.”

सलाहुद्दीन ओवैसी ने अपने तीनों बेटों—असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और बुरहानुद्दीन ओवैसी—को बचपन से ही राजनीति की ट्रेनिंग दी. यह उनके परिवार की परंपरा रही है. आलोचक अक्सर इस पार्टी को एक परिवार के वर्चस्व वाली पार्टी कहते हैं.

शुरुआती AIMIM

सलाहुद्दीन ने 24 साल की उम्र में 1960 हैदराबाद कॉरपोरेशन चुनाव मल्लेपल्ली से जीतकर अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव पठ्ठरगट्टी (1962), याकुतपुरा (1967), फिर पठ्ठरगट्टी (1972), और चारमीनार (1978 में 51.98 प्रतिशत वोट शेयर और 1983 में 64.05 प्रतिशत) से जीते.

उन्होंने 1984 में संसद में प्रवेश किया और हैदराबाद से 38.13 प्रतिशत वोट के साथ जीत हासिल की. उन्होंने 1989, 1991, 1996, 1998 और 1999 में भी यह सीट बरकरार रखी और 2004 तक लगातार छह कार्यकाल सांसद रहे.

अय्यूब खान के मुताबिक, सलाहुद्दीन ने हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी काबिलियत जल्दी साबित कर दी. उन्होंने राजनीतिक मैदान में उतरने की हिम्मत दिखाने के लिए समुदाय के अंदर और बाहर दोनों से बड़ी चुनौतियों का सामना किया.

खान ने दिप्रिंट को बताया, “मजलिस की चुनावी राजनीति में एंट्री पर कांग्रेस और जनसंघ दोनों ने शक जताया था. उस समय के मुस्लिम राजनीतिक और बौद्धिक वर्ग ने भी मुस्लिम समुदाय के हक की खुलकर पैरवी करने वाली पार्टी के उभरने को हतोत्साहित किया था.”

सलाहुद्दीन के मुताबिक, चुनावी राजनीति ही वह जगह है जहां भारतीय मुसलमान रणनीतिक तरीके से अपनी मांगें सामने रख सकते हैं. कुछ सीटों वाली पार्टियां भी गठबंधन के दौर में बड़ा रोल निभा सकती हैं. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उन्होंने कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) की लगातार सरकारों के साथ तालमेल बनाकर यह कामयाबी पाई.

‘मुसलमानों की इकलौती नुमाइंदा जमात’

एक वीडियो में सलाहुद्दीन, ग्रे रंग की शेरवानी और काली टोपी पहने, एक जलसे को संबोधित करते नजर आते हैं. उनके बगल में उनके बड़े बेटे असदुद्दीन ओवैसी बैठे थे. सलाहुद्दीन ने माइक ठीक किया और अपने सख्त अंदाज में कहा, “AIMIM बच्चों का खेल नहीं है.”

सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान किसी पार्टी से बंधे न रहें बल्कि दलितों और अन्य पिछड़े समुदायों के साथ मिलकर अपना रास्ता खुद बनाएं. उन्होंने इसे मजलूमों का गठबंधन कहा.

खान ने कहा, “सलाहुद्दीन ओवैसी ने दिखाया कि भारतीय मुसलमानों के पास लोकतांत्रिक ढांचे में अपनी आवाज उठाने और अपने हक पाने की जगह है. वह मानते थे कि स्थापित पार्टियों ने मुसलमानों के साथ अन्याय किया है और इसलिए AIMIM की जरूरत है.”

अपने भाषणों में सलाहुद्दीन ने साफ तौर पर बढ़ते सांप्रदायिक तनाव पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सिस्टमैटिक तरीके से हाशिये पर धकेला जा रहा है.

उन्होंने 1990 के एक भाषण में दावा किया, “दंगे वहां कराए जाते हैं जहां मुसलमान थोड़े बहुत आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं. वहां दंगे कराकर उनकी अर्थव्यवस्था और कारोबार तबाह कर दिए जाते हैं.”

सलाहुद्दीन ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की आलोचना की और कहा कि उसकी नीतियां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने और धारा 370 हटाने के जरिए ताकत हासिल करने की कोशिश कर रही हैं.

दस्तावेज दिखाते हैं कि संसद में उन्होंने कहा था कि सरकार के आने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसी संस्थाओं के विवादित बयान बढ़ गए और सरकार इन्हें काबू में करने में नाकाम रही. उन्होंने सरकार पर अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने, उनके पैसे और मेहनत का शोषण करने और तालीम समेत भलाई की उपेक्षा करने का आरोप लगाया.

झा के मुताबिक, सलाहुद्दीन की पहली बड़ी उपलब्धि पार्टी के लिए दारुस्सलाम पर काबू पाना था, जिससे MIM का दावा फिर से ‘मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात’ के तौर पर स्थापित हुआ.

उनकी दूसरी उपलब्धि यह पहचानना था कि राजनीतिक व्यवस्था मुसलमानों से आदर्श धर्मनिरपेक्ष नागरिक होने की उम्मीद करती है और साथ ही उन्हें खतरनाक ‘राष्ट्रविरोधी’ अल्पसंख्यक के तौर पर पेश करती है.

1970 के दशक की शुरुआत में एक मस्जिद के पास ‘गड़बड़ गतिविधियों’ के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सलाहुद्दीन और AIMIM के महासचिव सैयद अहमद पाशा क़ादरी गिरफ्तार हुए और जेल भेजे गए.

“हमने जेल में काफी वक्त साथ गुजारा. वो अच्छा वक्त था. उन पर कई मामले चल रहे थे,” क़ादरी ने दिप्रिंट को बताया.

उन्होंने दावा किया कि उस समय कांग्रेस सरकार अक्सर मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को इस्तेमाल करके मजलिस को कमजोर करने की कोशिश करती थी. कांग्रेस नेता डॉ. चिन्ना रेड्डी ने तो विधानसभा में यहां तक कह दिया कि वो मजलिस को खत्म करने आए हैं.

क़ादरी ने कहा, “वो (सालार) से मुकाबला करते थे. सालार उनकी (विपक्ष) की तकरीरों को नाकाम कर देते थे. हमने उन्हें (विपक्ष) हर बार हराया है.”

समय के साथ बदलती राजनीति

अविश्वास के समय लोग यह परखते हैं कि नेता अपने वादों पर कितना कायम है. यह कहानी शहर का बच्चा-बच्चा तक जानता है. 1960 के दशक में पुराने हैदराबाद में शादी की रस्मों के बीच में ही सलाहुद्दीन को पास के इलाके में दंगे की खबर मिली. रस्में छोड़कर वह अपनी बाइक पर सवार हुए और मौके पर पहुंचे. कुछ नौजवानों ने झूठी खबर फैलाई थी ताकि देखें कि वह शादी के दिन भी लोगों की मदद करने आएंगे या नहीं. सलाउद्दीन को देखकर वे दंग रह गए.

सलाहुद्दीन ने अपनी राजनीति को स्थानीय और नागरिक मुद्दों पर केंद्रित रखा.

आपातकाल के बाद मजलिस की छवि सड़क पर हिंसा करने वालों की थी और इसे गुंडों की पार्टी के तौर पर देखा जाता था. सलाहुद्दीन ने इसे साफ समझा और उसी हिसाब से कदम उठाए. झा के अनुसार, वह अपनी सड़क वाली राजनीति के लिए “कुख्यात” हो गए.

झा ने कहा, “अल्पसंख्यकों के नेता के तौर पर उन्होंने बहुत साफ तरीके से पहचाना कि मुसलमानों को भारत में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. क्योंकि उन्होंने 1947 के अनुभव और उसके बाद सब देखा था. यह हमेशा उनके दिमाग में रहता था कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व और उनके हितों के लिए कैसे लड़ना है.”

1989 के बाद के नए उदारीकरण के दौर में, जो कारोबारी माहौल को बढ़ावा देता था और हिंसा पर रोक लगाता था, सलाहुद्दीन के नेतृत्व में मजलिस ने सक्रिय रूप से नागरिक मुद्दे उठाए—सड़क, पानी और शहर का बुनियादी ढांचा. साथ ही खुद को शहर की पार्टी के तौर पर स्थापित किया.

सलाहुद्दीन ने अल्पसंख्यकों की आर्थिक और शैक्षणिक तरक्की के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, मैनेजमेंट और नर्सिंग कॉलेज, एक आईटीआई, दो अस्पताल, एक सहकारी बैंक और उर्दू अखबार ‘एतमाद’ की स्थापना की. उन्होंने उर्दू भाषा, साहित्य और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया.

हैदराबाद तक सीमित

झा ने कहा कि उत्तर भारत और हैदराबाद की अलग-अलग इतिहास और राजनीतिक अंदाज हैं. यह मजलिस की ताकत बन गया—मजलिस ने स्थानीय रूप से जड़ें बनाकर राज्य सरकारों के साथ कामकाजी संबंध बनाए रखे, एक रणनीति जो केंद्र में काम नहीं कर सकती थी.

“सलाहुद्दीन ने स्थानीय रहना चुना,” उन्होंने कहा.

इंटरनेट और सोशल मीडिया की कमी भी एक वजह थी. लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी के विवादित भाषण— “अगर पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दिया जाए, तो भारत के 25 करोड़ मुसलमान (आधिकारिक तौर पर 13.8 करोड़) 100 करोड़ ‘हिंदुस्तानियों’ को सबक सिखा देंगे”— वायरल होने के बाद, AIMIM को पकड़ मजबूत करने का मौका मिला. असदुद्दीन ओवैसी ने वर्तमान अल्पसंख्यक मुद्दों को बेबाकी से उठाकर पार्टी की जड़ें पूरे देश में मजबूत कीं.

गवाह मैगज़ीन के संपादक फाज़िल हुसैन परवेज़ के अनुसार, भारत भर के मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी और उनके उठाए गए मुद्दों से जुड़ते हैं. लेकिन वह अब भी अपने पिता के प्रभाव और प्रतिष्ठा तक नहीं पहुंच पाए हैं.

उन्होंने कहा कि जो लोग सलाहुद्दीन से असहमत थे, विरोध के बावजूद वे उन्हें वोट दिया करते थे. इसी वजह से 29 सितंबर 2008 को उनके निधन के बाद भी, हजारों लोग अघापुरा में सलाहुद्दीन की दरगाह पर चादर चढ़ाने और उन्हें श्रद्धांजलि देने जाते हैं.

परवेज़ ने कहा, “हैदराबाद और इसकी राजनीति आज भी सालार-ए-मिल्लत की कमी गहराई से महसूस करती है.”

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: 1995 के वक्फ अधिनियम ने इस्लामी सिद्धांतों और भारतीय कानून के बीच संतुलन साधा, संशोधन विधेयक ने इसे खराब किया