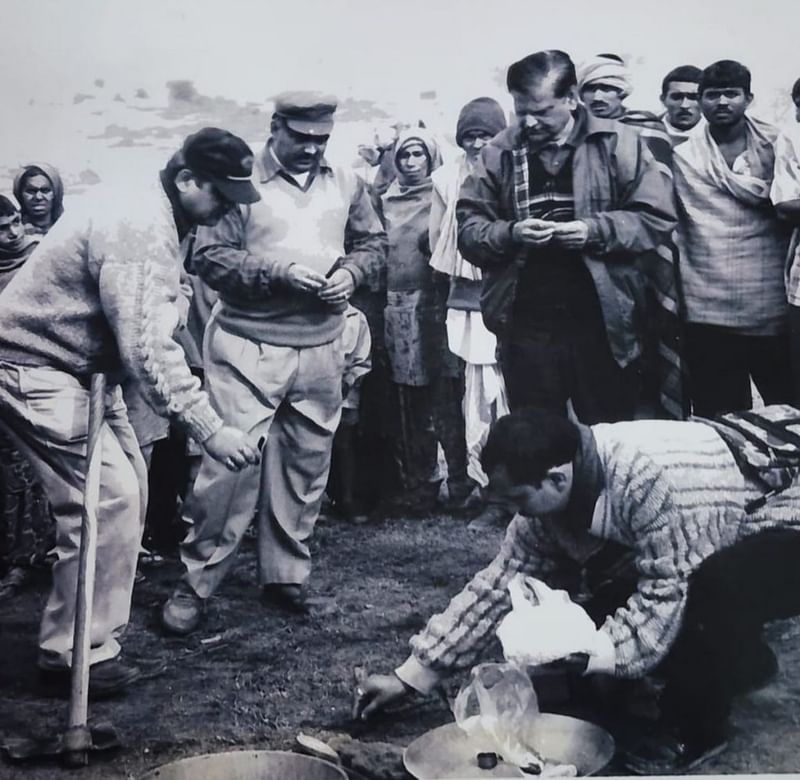

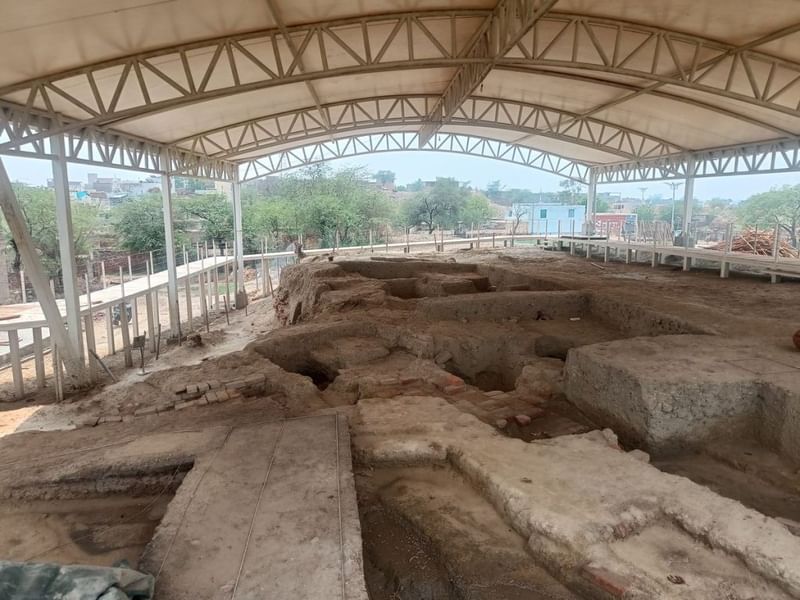

नई दिल्ली: जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पब्लिकेशन डिवीजन ने इस साल की शुरुआत में सरकारी ई-मार्केटप्लेस पर प्रिंटर की जरूरत के लिए अप्लाई किया, तो उसे बस एक “अनुपलब्धता प्रमाणपत्र” मिला. महीनों बाद भी, यह विभाग अभी भी इंतज़ार कर रहा है. इसी तरह, सिनौली सहित कई पुरानी खुदाई की रिपोर्टें भी लंबित हैं. इन खोजों को आर्य आक्रमण सिद्धांत को चुनौती देने वाली कहा गया था, लेकिन वे रिपोर्टें अब तक जारी नहीं हुई हैं.

लेकिन प्रिंटर का न होना बहुत पुरानी समस्या का एक छोटा सा पहलू है. दशकों से, 164 साल पुराना एएसआई खुदाई (एक्सकैवेशन) रिपोर्टों के लगातार बढ़ते बोझ तले दबा हुआ है, जिनमें से कुछ अधूरी हैं और कुछ तो अभी तक लिखनी शुरू भी नहीं हुई हैं. कुछ मामलों में, रिपोर्टें 60 साल से भी ज़्यादा समय से लंबित हैं.

हालांकि पिछले एक दशक में एक्सकैवेशन की गति बढ़ी है, लेकिन सिनौली से लेकर राखीगढ़ी, मथुरा और रोपड़ तक कई प्रमुख रिपोर्टें अभी भी अधर में हैं. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने पहली बार 2013 में और फिर 2022 में इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन स्थिति जस की तस ही बनी रही. ये रिपोर्टें ASI की प्रमुख ज़िम्मेदारियों में से एक हैं. इनकी कमी ने शोधकर्ताओं, विद्वानों और आम लोगों तक अहम जानकारी पहुंचने में रोड़ा डाला है, जिसका असर अंततः भारत में पुरातत्व और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण पर पड़ा है.

पिछले तीन वर्षों से, ASI का प्रकाशन विभाग इसके लिए मुख्य रूप से मुद्रण क्षमता की कमी को ज़िम्मेदार ठहरा रहा है.

ASI की प्रवक्ता और संयुक्त महानिदेशक (स्मारक एवं प्रकाशन) नंदिनी भट्टाचार्य साहू ने कहा, “सिनौली एक्सकैवेशन रिपोर्ट सहित अहम एक्सकैवेशन रिपोर्ट प्रकाशित करने में प्रिंटर हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा है.”

जून 2023 तक, 56 एक्सकैवेशन रिपोर्ट्स को मंज़ूरी मिल चुकी थी, लेकिन मौजूदा प्रिंटर उन्हें एएसआई के मानकों के अनुरूप तैयार नहीं कर पा रहा था. उदाहरण के लिए, पिछले साल ओडिशा से एक एक्सकैवेशन रिपोर्ट छपी थी, लेकिन प्रिंटर उसे सही तरह से छाप नहीं पा रहा था. भट्टाचार्य ने दिल्ली स्थित एएसआई मुख्यालय में अपने कार्यालय में कहा कि कोलकाता स्थित प्रिंटर आपूर्तिकर्ता को कई शिकायतों के बाद, एएसआई ने ऑर्डर रद्द कर दिया.

एएसआई उत्खनन लाइसेंस तुरंत जारी कर रहा है और खुदाई का काम तेज़ी से हो रहा है, लेकिन करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी रिपोर्ट समय पर प्रकाशित नहीं हो पा रही हैं.

एएसआई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक (पूर्व) फणीकांत मिश्रा ने कहा, “आर्कियोलॉजिस्ट का लगातार तबादला, प्रशासनिक कार्यभार का अत्यधिक बोझ, निगरानी नीति का अभाव और रिपोर्ट लिखने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट को अलग से समय न मिलना देरी के कुछ कारण हैं.”

उन्होंने कहा, “लेकिन ये कारण बहाने नहीं हो सकते. रिपोर्ट बहुत अहम होती हैं और उनके बिना खुदाई स्थलों के बारे में विस्तृत जानकारी नष्ट हो जाती है.”

महंगी खुदाई, रिपोर्ट नदारद

1982 में, फणीकांत मिश्रा ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले के देउर कोठार गांव में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का एक मौर्यकालीन स्तूप खोजा. वहां 1999-2000 तक खुदाई जारी रही.

दशक बीत गए, लेकिन उस स्थल की आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट अभी भी लंबित है.

एएसआई से रिटायर होने के बाद बिहार के मधुबनी जिले में बस गए 68 वर्षीय मिश्रा ने कहा, “मैं वर्षों से एएसआई मुख्यालय को उत्खनन रिपोर्ट लिखने की अनुमति के लिए पत्र लिख रहा हूं. लेकिन मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूं.” उन्होंने आगे कहा कि एक्सकैवेशन कार्य पर भारी धनराशि खर्च की जाती है, लेकिन समय पर रिपोर्ट न मिलने पर निवेश व्यर्थ हो जाता है.

2014 से 2024 के बीच, नरेंद्र मोदी सरकार ने एएसआई को 9,652.01 करोड़ रुपये आवंटित किए, जिनमें से 63.27 करोड़ रुपये खुदाई में खर्च हुए. इस अवधि में हरियाणा के राखीगढ़ी, उत्तर प्रदेश के सिनौली और तमिलनाडु के कीझाड़ी जैसे प्रमुख स्थलों की खुदाई की गई, लेकिन उनकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई. इन स्थलों को एक्सकैवेटर्स ने लेख लिखे हैं, अलग-अलग जगह अपने निष्कर्ष बताए हैं और इंटरव्यू भी दिए हैं, लेकिन पूरी रिपोर्ट—अधिकारिक रिकॉर्ड—अब तक सामने नहीं आई है.

मिश्रा ने कहा कि एएसआई में यह एक गंभीर चिंता का विषय है लेकिन कोई भी इसे हल करने का प्रयास नहीं कर रहा है.

उन्होंने कहा, “एक्सकैवेशन रिपोर्ट लिखना एक नियम होना चाहिए, अपवाद नहीं.” उन्होंने आगे कहा, “एएसआई, राज्य विभागों या विश्वविद्यालयों द्वारा उत्खनन पूरा होने के एक वर्ष के भीतर रिपोर्ट प्रकाशित की जानी चाहिए, अन्यथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.”

एएसआई के भीतर एक्सकैवेशन रिपोर्ट्स की निगरानी के लिए कोई तंत्र नहीं है.

2005 में, एएसआई ने लंबित उत्खनन रिपोर्टों को दो वर्षों के भीतर पूरा करने का निर्णय लिया था. इसके बाद, 2007 तक पूरी करने के लिए 56 रिपोर्टों की पहचान की गई.

2013 की कैग रिपोर्ट, जिसका टाइटल “परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ प्रिसर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड एंटीक्विटीज” है, के अनुसार, इस लक्ष्य का आधे से भी कम हासिल किया जा सका.

इसमें कहा गया है, “सितंबर 2012 तक केवल 25 रिपोर्टें ही प्रस्तुत की गई थीं,” और आगे कहा गया है कि श्रावस्ती, मथुरा और रोपड़ जैसे स्थलों के लिए कुछ रिपोर्टें 57 वर्षों से लंबित थीं. “पुनः उत्खनन के बिना इतनी देरी से सटीक रिपोर्ट लिखना असंभव था.”

अपनी अनुवर्ती रिपोर्ट में, कैग ने फिर बताया कि “एक्सकैवेशन रिपोर्ट लिखना 60 वर्षों से अधिक समय से लंबित था और इस गतिविधि पर उसका व्यय एक प्रतिशत से भी कम था.”

2023 में, ASI ने राज्य सभा की एक स्थायी समिति को सूचित किया कि उसे 11 रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं – बिहार से दो, ओडिशा से तीन, और तमिलनाडु समेत उत्तर प्रदेश से दो-दो — लेकिन इनकी अभी भी जांच की जा रही है.

समिति ने अपनी रिपोर्ट “भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली” में कहा, “समिति आगे अनुशंसा करती है कि 11 उत्खनन/अन्वेषण रिपोर्टों की जांच प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और रिपोर्टों को समय पर प्रकाशित करके सार्वजनिक डोमेन में रखा जाए.”

ज्ञान और साक्ष्य की गिरावट

खुदाई में देर करना नुकसानदेह हो सकता है. मिश्रा के अनुसार, याददाश्त कमजोर होने से सबूतों पर असर पड़ता है.

उन्होंने कहा, “केवल याददाश्त के आधार पर एक लंबी, विस्तृत रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती. खुदाई के दौरान मिली चीज़ें भी बंद बक्सों में रखी जाती हैं और खराब होती रहती हैं.”

एक्सकैवेशन के दौरान, एक्सकैवेटर्स रोज़ की खोजों को साइट नोटबुक में लिखते हैं. यह खाई-दर-खाई लॉग अंतिम रिपोर्ट के लिए प्राथमिक संसाधन सामग्रियों में से एक है. लेकिन हर देखा गया काम जरूरी नहीं कि आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज हो.

उत्तर भारत में कार्यरत एक वरिष्ठ अधीक्षण पुरातत्वविद् ने कहा, “स्थल का विश्लेषण बाद में किया जा सकता है, लेकिन अगर स्थल की स्तरिकी सही समय पर नहीं लिखी जाती है, तो बाद में उसे याद रखना मुश्किल हो जाता है.”

उन्होंने कहा, “अगर एक्सकैवेशन करने वाला शख्स कई वर्षों बाद रिपोर्ट लिखता है, तो वह स्थल के बारे में कई विवरण भूल जाएगा. किसी की भी याददाश्त इतनी तेज़ नहीं होती.”

नुकसान सिर्फ ज्ञान का ही नहीं है. अगर पुरावशेषों को लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ा जाए, तो वे खुद भी खराब हो सकते हैं. 2010 में, एएसआई ने संस्कृति मंत्रालय को बताया कि वह तमिलनाडु के कुन्नत्तूर और बिहार के नालंदा के लिए रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकता क्योंकि वहां मिले अवशेषों की सही पहचान नहीं हो पा रही थी. कैग ने यह भी पाया कि जब एक्सकैवेटर्स का स्थानांतरण किया जाता था, तो कभी-कभी उन्हें पुरावशेष अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाती थी. धोलावीरा में भी, 12 साल बाद सामग्री नहीं सौंपी गई.

2013 की कैग रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी, “ऐसी स्थिति में, उचित बीमा और सुरक्षा के बिना एक्सकैवेटर्स के पास पड़े पुरावशेषों के क्षतिग्रस्त होने और नष्ट होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.”

रिपोर्ट में देरी और इससे उत्पन्न होने वाली स्पष्टता की कमी, विवादों को जन्म दे सकती है. कीझाड़ी — एक ऐसा स्थल जो सभ्यतागत प्रभाव को लेकर उत्तर-दक्षिण संघर्ष का केंद्र बन गया है—प्रमुख आर्कियोलॉजिस्ट अमरनाथ रामकृष्ण ने खुदाई के आठ साल बाद, 2023 में महानिदेशक एएसआई को रिपोर्ट सौंपी.

पहले दो चरणों पर उनकी रिपोर्ट विवादों में घिर गई क्योंकि एएसआई ने इसमें बदलाव की मांग की. आर्कियोलॉजिस्ट पीएस श्रीरामन के नेतृत्व में तीसरे चरण की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है. 2019 में रिटायर हुए श्रीरामन ने कीझाड़ी और कोडुमनाल के लिए रिपोर्ट लिखने के लिए एएसआई से अनुमति मांगी थी. जुलाई में, एएसआई ने उन्हें अपनी देखरेख में किए गए कार्यों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की अनुमति दी और उन्हें चेन्नई सर्कल में सामग्री तक पहुंच प्रदान की.

2007 से 2012 के बीच, एएसआई ने 113 एक्सकैवेशन और खोजबीन की. लेकिन सिर्फ 12 मामलों में ही रिपोर्ट तैयार की गई.

उत्तर भारत में कई एक्सकैवेशन में हिस्सा लेने वाले एक युवा आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा, “यह एक दुखद हकीकत है कि एएसआई शैक्षणिक रूप से पिछड़ रहा है और लंबित काम बढ़ रहे हैं. हमारे पास अपने प्रमुख स्थलों की रिपोर्ट नहीं हैं और इस दिशा में कोई सचेत प्रयास नहीं किए जा रहे हैं.”

‘मुश्किल काम’

आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि रिपोर्ट लिखने की धीमी गति का कारण कोई अनिच्छा नहीं, बल्कि बढ़ता हुआ काम है. भट्टाचार्य ने कहा कि एएसआई ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट प्रकाशित करना चाहता है.

उन्होंने कहा, “यह हमारा दायित्व है, लेकिन एक सर्कल से दूसरे सर्कल में अधिकारियों का बार-बार ट्रांसफर सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है.”

सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट केके मुहम्मद ने इसको सीधे तौर पर अनुभव किया है. बिहार सर्कल में तैनात, उन्होंने 1998 में केसरिया स्तूप की खुदाई की थी. आगरा ट्रांसफर होने से पहले उन्होंने एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन विस्तृत रिपोर्ट नहीं. नई प्रशासनिक और अन्य मांगों के बोझ तले दबे होने के कारण, उन्होंने कहा कि वे स्तूप की रिपोर्ट पूरी नहीं कर पाए.

उन्होंने आगे कहा, “एएसआई को अपनी ट्रांसफर नीति में बदलाव करने की ज़रूरत है. हर दो-तीन साल में किसी व्यक्ति का ट्रांसफर होता है. ऐसे में, भले ही कोई अच्छा विद्वान हो, वह काम नहीं कर पाएगा.”

भट्टाचार्य ने स्वीकार किया कि लंबित मामलों की संख्या बहुत ज़्यादा है. उन्होंने कहा कि जब रिपोर्ट जमा भी की जाती हैं, तो उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एमएएसआई) के संस्मरणों के तहत जांच, पुनर्समीक्षा, प्रूफ़रीडिंग और प्रकाशन की गहन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. यह प्रक्रिया अड़चनें पैदा कर सकती है. उन्होंने गोवा में एक एक्सकैवेशन का उदाहरण दिया जहां आर्कियोलॉजिकल ने एक रिपोर्ट जमा की थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया.

उन्होंने कहा, “दुर्भाग्य से, उनका निधन हो गया और रिपोर्ट कभी पूरी नहीं हुई.”

हरियाणा स्थित प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल, राखीगढ़ी की भी पूरी रिपोर्ट नहीं है. इस वजह से, इस स्थल को भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर नामांकन सूची में शामिल नहीं किया जा सका.

कई बार खुदाई के बाद, राखीगढ़ी में ईंटों के घरों और जल निकासी व्यवस्था वाली एक परिपक्व हड़प्पा बस्ती के प्रमाण मिले हैं. भट्टाचार्य ने बताया कि आर्कियोलॉजिस्ट अमरेंद्र नाथ, जिन्होंने 1997 और 2000 के बीच इसकी खुदाई की थी, ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन कुछ अध्याय अभी भी अधूरे हैं.

भट्टाचार्य ने कहा, “हमने नाथ को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है.”

पब्लिकेशन डिवीजन, जिसकी साहू प्रमुख हैं, भारतीय पुरातत्व — एक समीक्षा पत्रिका, एक्सकैवेशन रिपोर्ट और गाइडबुक तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार है. लेकिन प्रकाशन मानकों पर तकनीकी विशेषज्ञता कम होती जा रही है.

उत्तर भारत के सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा, “एएसआई के पास रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए एक विशिष्ट स्टाइलशीट है. आजकल प्रकाशन विभाग में बहुत कम लोग उस स्टाइलशीट को जानते हैं.”

आर.एस. फोनिया, अनुभवी आर्कियोलॉजिस्ट और एएसआई के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ने कहा कि विभाग में ऐसे एक्सपर्ट की भी कमी है जो एक्सकैवेशन रिपोर्ट की जांच और समीक्षा कर सकें.

उन्होंने आरोप लगाया, “एएसआई की विशेषज्ञता बहुत सीमित है और वे क्षमता निर्माण के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. पुरातत्वविद सेवाकाल में रिपोर्ट जमा नहीं कर रहे हैं और इसे रिटायर्मेंट के बाद का लाभ बनाने की कोशिश कर रहे हैं.”

फोनिया ने आगे कहा कि एक और समस्या यह है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ आर्कियोलॉजी (सीएबीए) आर्कियोलॉजिस्ट को नाम से एक्सकैवेशन लाइसेंस देता है.

उन्होंने कहा, “इसमें बदलाव किया जाना चाहिए और लाइसेंस पदनाम से दिया जाना चाहिए, ताकि अगर कोई व्यक्ति स्थानांतरित हो जाए या सेवानिवृत्त हो जाए, तो अगला व्यक्ति उस काम को जारी रख सके.”

फोनिया के अनुसार, पुरातात्विक लेखन की गुणवत्ता में व्यापक रूप से गिरावट आ रही है.

यह गिरावट एएसआई की प्रमुख पत्रिका में भी दिखाई देती है. आर्कियोलॉजिस्ट अमलानंद घोष, जो 1953-68 तक एएसआई के डायरेक्टर जनरल रहे, ने 1954 में सभी अन्वेषणों, उत्खनन और संरक्षण कार्यों का साल-दर-साल संक्षिप्त विवरण देने के लिए आंतरिक वार्षिक भारतीय पुरातत्व — एक समीक्षा (आईएआर) शुरू की थी.

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद में रिसर्च फेलो और आर्कियोलॉजिस्ट दिशा अहलूवालिया ने लिखा, “आईएआर में एक वर्ष में खोजे गए, उत्खनित और संरक्षित सभी स्थलों का संक्षिप्त विवरण होता था. यह आर्कियोलॉजिस्ट्स और संरक्षकों द्वारा किए गए सभी कार्यों की समीक्षा थी. दुर्भाग्य से, इसका अंतिम अंक 1999-2000 में, यानी पूरे एक चौथाई सदी पहले प्रकाशित हुआ था.”

एक सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट ने याद करते हुए कहा कि पहले प्रकाशन विभाग में काम करना सम्मान की बात थी, लेकिन आज इसे सजा माना जाता है.

उन्होंने कहा, “रिपोर्ट तभी आएंगी जब इस कार्य को सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा.” प्रकाशन विभाग में स्वयं काम कर चुके होने के कारण, उन्होंने बताया कि केवल कुछ ही आर्कियोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट-लेखन को तव्व्जो दी — जैसे जेपी जोशी, जिन्होंने हरियाणा के भगवानपुरा सहित अपने द्वारा उत्खनित स्थलों की विस्तृत और विद्वत्तापूर्ण रिपोर्टें लिखीं.

उनके अनुसार, सुविधाओं की कमी का हवाला देना बस एक दिखावा है.

उन्होंने कहा, “रिपोर्ट-लेखन के लिए समर्पण की जरूरत होती है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज लोगों में पहले जैसा समर्पण नहीं है.”

उन्होंने आगे कहा कि सरकार रिपोर्ट प्रकाशन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं देती है. “यह कष्टदायक काम है, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट इससे बचते हैं.”

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी की डिग्री नहीं बल्कि सच्चाई अहम है