दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है मथुरा. इस बड़े शहर के करीब ही है भरतिया नाम का एक गांव. यहीं रहता है मट्टो, अपने परिवार के साथ. टूटा-फूटा मकान, एक बीवी, दो बेटियां और एक खटारा सी उसकी साइकिल, बस यही है उसके पास. गांव के स्कूल की हालत खराब है सो बेटियों की पढ़ाई छुड़वा चुका है. बड़ी बेटी मालाएं बना कर दस-बीस रुपए कमाती है. पड़ोस का लड़का उस पर डोरे डाल रहा है. हैंडपंप के पानी से मट्टो की बीवी को बार-बार पथरी हो जाती है. उधर मट्टो रोजाना अपनी खटारा साइकिल को घसीटते हुए मथुरा जाकर मजदूरी करता है. बदले में मिलते हैं रोजाना के तीन सौ रुपए. कभी मजदूरी नहीं मिलती तो खाली भी लौटता है. लेकिन अक्सर उसकी साइकिल की चेन उतर जाती है और एक दिन तो एक ट्रैक्टर साइकिल को कुचल कर ही चला जाता है. क्या करेगा मट्टो? खरीद पाएगा नई साइकिल? पूरी होगी उसकी उम्मीदें?

मट्टो की साइकिल और उसकी जिंदगी के बरअक्स यह फिल्म असल में हर उस गरीब इंसान की कहानी दिखाती है जो तेजी से दौड़ रहे देश में अपने हिस्से के विकास का इंतजार कर रहा है. फिल्म बहुत ही बारीकी से समाज के दो प्रमुख वर्गों-अमीर और गरीब के बीच के फर्क को दिखाती है और आपको सोचने पर भी मजबूर करती है. एक ऐसा समाज जहां अमीर और अधिक अमीर हो रहा है, ताकतवर और अधिक ताकत पा रहा है लेकिन मट्टो जैसे लोग सिर्फ आस बांधे बैठे हैं कि उनके दिन भी फिरेंगे. जिन अमीर और ताकतवर लोगों पर इनका भरोसा है, वक्त आने पर वे भी इनसे मुंह मोड़ लेते हैं. जिस आदमी को इसने सरपंच के लिए समर्थन दिया वह सिर्फ वादे करता है, काम नहीं. जहां शोषण इनकी नियति है और मन मार कर जीना इनकी मजबूरी.

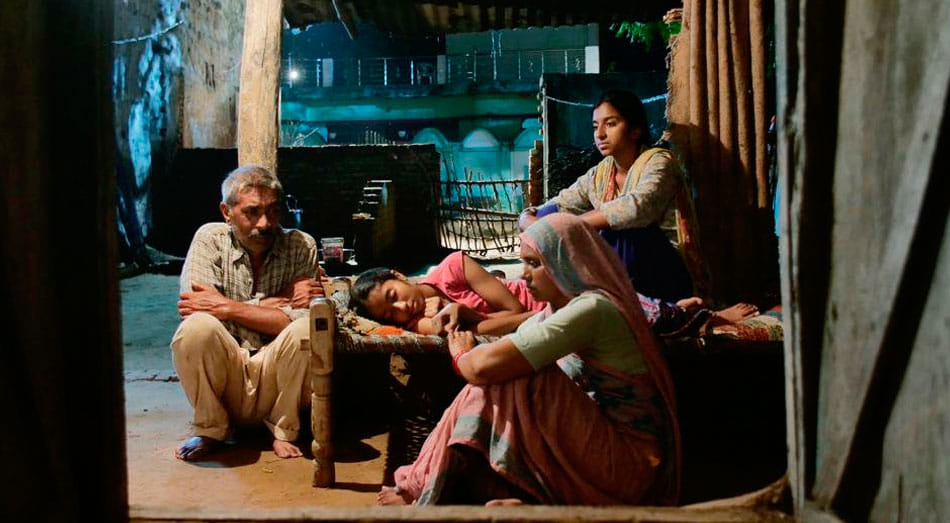

इस फिल्म का एक-एक पक्ष बहुत ही सलीके से रचा गया है. कहानी कहीं से भी फिल्मी नहीं लगती. पटकथा कहीं से भी पटरी से नहीं उतरती और अधिकांश संवाद मथुरा क्षेत्र में बोली जाने वाली ब्रज भाषा में हैं जो इसकी वास्तविकता को गाढ़ा करते हैं. फिल्म के तमाम तकनीकी पक्ष-दृश्य संयोजन, लोकेशन, कैमरा, ध्वनि, प्रकाश, संपादन, पार्श्व-संगीत आदि में इस कदर गहरापन है कि यह कहीं से भी ‘फिल्म’ नहीं लगती. लगता है कि आप किसी खिड़की के इस तरफ बैठे हैं जिसके उस पार भरतीया गांव और मट्टो की जिंदगी चल रही है.

मट्टो और उसके परिवार की मजबूरियां व गरीबी देख कर जब आप उस पर तरस खाते हैं और यह भी शुक्र मनाते हैं कि आप खिड़की के उस तरफ नहीं बल्कि इसी तरफ हैं, तो यहां यह फिल्म सार्थक हो उठती है. सिनेमा किस तरह से यर्थाथ का रूप ले लेता है, यह फिल्म उसका बेहद सशक्त उदाहरण पेश करती है. इसे देखते हुए कभी आपको प्रेमचंद का लेखन याद आता है तो कभी सत्यजित रे की फिल्में. अपने पहले ही प्रयास में निर्देशक एम. गनी भरपूर ऊंचाई छू लेते हैं.

लेकिन इस फिल्म के तमाम सशक्त पक्षों से भी ऊपर है इसका अभिनय पक्ष. प्रकाश झा ने बतौर अभिनेता इससे पहले भी ‘जय गंगाजल’ और ‘सांड की आंख’ में असर छोड़ा था लेकिन इस फिल्म में तो वह बलराज साहनी की याद दिला जाते हैं. उन्हें देख कर कहीं से भी यह नहीं लगता कि वह एक ऐसे बिहारी हैं जो बरसों से मुंबई में रह रहे हैं. यकीन होता है कि मथुरा के किसी गांव का गरीब मजदूर मट्टो यदि होगा तो ऐसा ही होगा. सच तो यह है कि इस फिल्म को देखते हुए इसमें एक भी कलाकार नजर नहीं आता, सारे के सारे किरदार दिखाई देते हैं. फिर चाहे पूरी फिल्म में दिखने वाले डिंपी मिश्रा, अनीता चौधरी, आरोही शर्मा, इधिका रॉय हों, दो-तीन बार दिखे बचन पचहरा या फिर पल भर को आए राहुल गुप्ता, हर कोई ‘एक्टिंग’ करने की बजाय अपने पात्र को जीता दिखाई देता है.

(दीपक दुआ 1993 से फिल्म समीक्षक व पत्रकार हैं. विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज पोर्टल आदि के लिए सिनेमा व पर्यटन पर नियमित लिखने वाले दीपक ‘फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड’ के सदस्य हैं और रेडियो व टी.वी. से भी जुड़े हुए हैं.)

यह भी पढ़ें: भव्यता की हदें छूती देखने लायक फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र पार्ट वन-शिवा’