नई दिल्ली: कई दशकों तक हिंदी साहित्य की दुनिया क्रूज मोड पर चलती रही, जिसमें प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल और अज्ञेय जैसी बड़ी शख्सियतें विश्वविद्यालय की कक्षाओं और किताबों की अलमारियों में छाए रहे और फिर आर्थिक सुधारों और मंडल राजनीति ने सब कुछ बदलकर रख दिया. लेखकों की एक नई कतार, विशेष रूप से दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि से, स्वयं के अनुभवों को लेकर आई जिसने हिंदी साहित्य में सवर्ण-वामपंथी आम सहमति को उलट दिया.

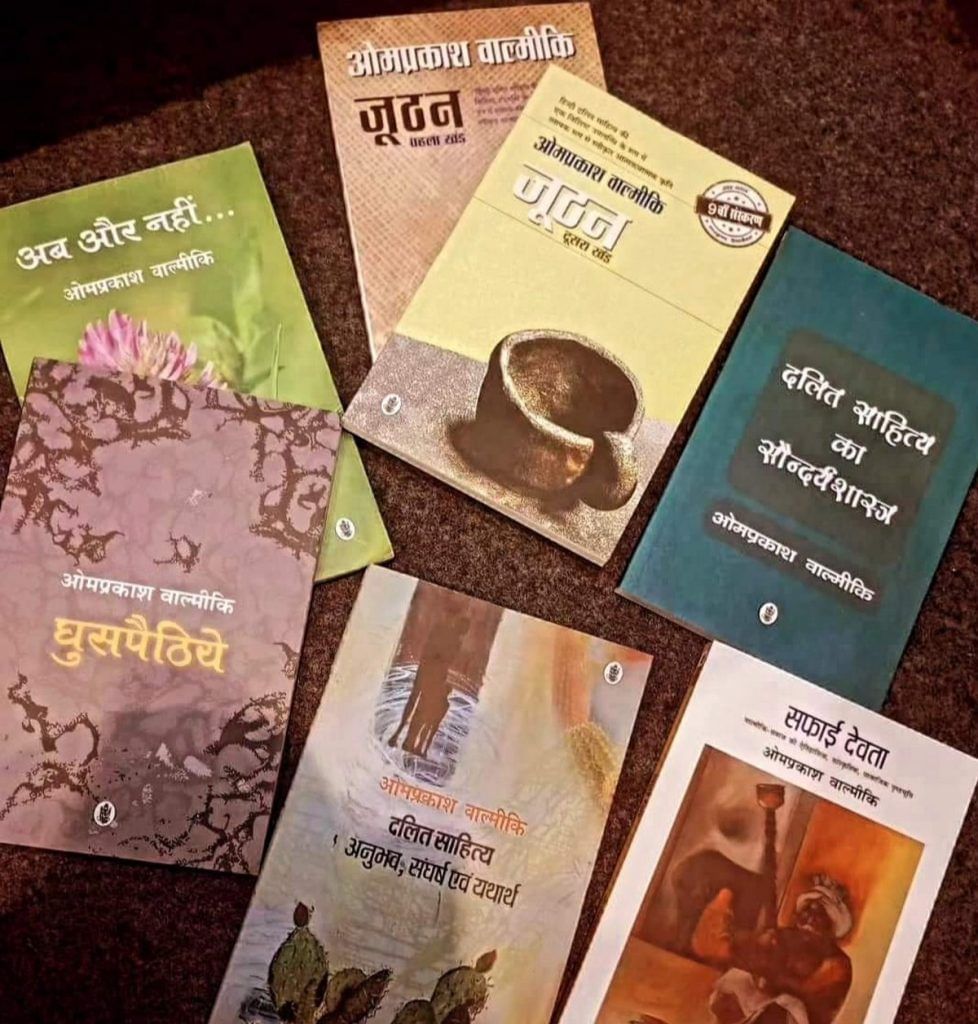

क्रांति का संकेत देने के लिए कलम उठाने के कांशीराम के प्रसिद्ध संकेत की तरह, 1990 के दशक के मध्य में हिंदी साहित्य लेखन में बड़ा बदलाव आया. ओमप्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा ‘जूठन’ ने 1997 में साहित्य जगत को हिलाकर रख दिया और यह हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण क्षण बनकर उभरा. तब से, ‘जूठन’ दलित साहित्य में शीर्ष संदर्भ बिंदु बन गया और कॉलेजों में साहित्य कक्षाओं का एक प्रमुख हिस्सा बन गया.

वाल्मीकि ने अपनी आत्मकथा में बचपन की एक घटना का ज़िक्र किया है — जिसमें वे अपनी मां और बहन के साथ एक ऊंची जाति के घर के बाहर टोकरी लेकर शादी की दावत से बचा हुआ खाना लेकर इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ अपमान मिला — इससे दलित जीवन की असल सच्चाई उजागर हुई.

वाल्मीकि ने किताब में लिखा है, “उस दिन मेरी मां की आंखों में जैसे दुर्गा प्रगट हुईं. उसके बाद, मां कभी उनके दरवाजे पर नहीं गईं और उस घटना के साथ जूठन इकट्ठा करना भी बंद हो गया.”

ऐसी घटनाएं हिंदी पट्टी के ग्रामीण इलाकों में आम थीं, लेकिन साहित्य में शायद ही कभी जगह पाती थीं — और यदा-कदा अगर आ भी जाती, तो क्रोध के बजाय दया के चश्मे से.

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में दलित प्रोफेसर, लेखक और हिंदी विभाग के पूर्व प्रमुख श्योराज सिंह बेचैन का कहना है, “पारंपरिक साहित्य में विविधता का अभाव था. दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के जीवन को काफी हद तक नज़रअंदाज किया गया, लेकिन 2000 के बाद यह उभरकर सामने आने लगा. इसे सहानुभूति से आत्म-प्रतिनिधित्व की यात्रा कहा जा सकता है, जिसने हिंदी साहित्य में जीवंतता ला दी.”

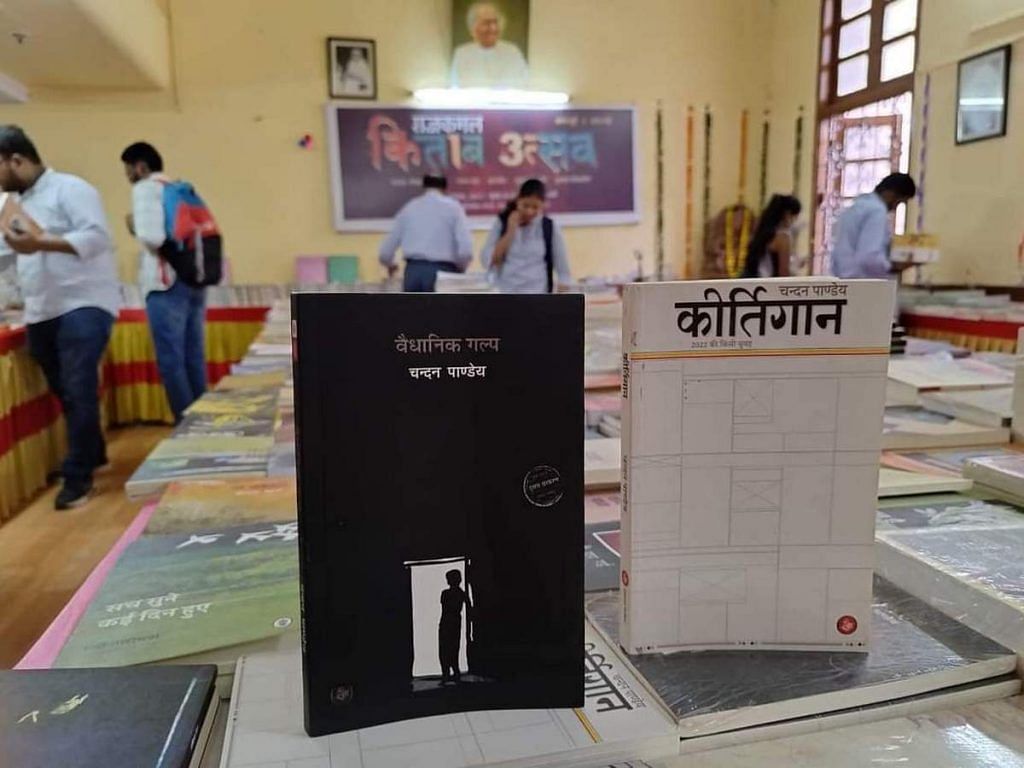

लेकिन दो दशक बाद, बदलते भारत के साथ, हिंदी साहित्य एक चौराहे पर खड़ा है. ओमप्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित, बहुजन और आदिवासी (डीबीए) लेखकों ने पुरानी व्यवस्था को तोड़ा, लेकिन वह अभी भी आधुनिक साहित्यिक क्लासिक्स के बीच एक छोटी सी जगह ही बना पाए हैं. जबकि सवर्णों सहित ‘गंभीर’ लेखकों की एक नई कतार महत्वपूर्ण विषयों पर कलम चला रही है — जैसे कि ‘भीड़ द्वारा हत्या’ पर चंदन पांडेय की रचना ‘कीर्तिगान’ और कोविड-19 के समय में नागरिकता पर प्रवीण कुमार का उपन्यास ‘अमर देसवा’.

लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है: क्या हिंदी साहित्य में रचनाशीलता बनी हुई है, या केवल जीवित रहने के लिए कोशिश कर रहा है?

प्रेमचंद ने बड़े विजन के साथ लिखा, लेकिन आज का साहित्य क्षण में अटका हुआ है. समसामयिक विषयों पर अधिक लिखा जा रहा है, लेकिन उसमें उतनी गहराई नहीं है. यही कारण है कि हिंदी में प्रसिद्ध लेखक उभर नहीं रहे हैं— प्रभात रंजन, लेखक और प्रोफेसर

नई आवाज़ें ऊर्जा भर रही हैं, लेकिन वर्तमान में प्रेमचंद या निर्मल वर्मा की तुलना में नए हिंदी लेखन में चेतन भगत सरीखे लोग अधिक हैं. ऐसा लगता है कि समकालीन साहित्य में बड़े नाम अनुपस्थित है — जो कल्पना और शिल्प के माध्यम से वास्तव में युगबोध को पकड़ रहे हैं.

और उपन्यासकार और डीयू में प्रोफेसर प्रवीण कुमार के अनुसार, गद्य के बजाय राजनीति पर अधिक ध्यान केंद्रित होने के कारण साहित्यिक योग्यता का आकलन करना कठिन होता जा रहा है.

उन्होंने कहा, “पाठ्य-सामग्री का अत्यधिक राजनीतिक पाठ किया जा रहा है. रूप और शिल्प की व्याख्या उस तरह से नहीं की जा रही है, जिस तरह से पहले के आलोचक किया करते थे.”

इस समय हिंदी साहित्य में दो बहुत अलग धाराएं आकार ले रही हैं. एक तरफ डीबीए की नई उग्र आवाज़ें हैं, जो यथास्थिति को चुनौती दे रही हैं. दूसरी तरफ एक लुग्दी साहित्य की घुसपैठ है, जो फुटपाथ की दुकानों से लेकर प्रतिष्ठित प्रकाशकों और यहां तक कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में जगह बना चुकी हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली के उर्दू बाज़ार की रौनक हुई फीकी; यहां मंटो और ग़ालिब नहीं, बल्कि मुगलई बिकता है

डीबीए से हिंदी साहित्य कैसे बदली

हिंदी साहित्य में दलित, बहुजन और आदिवासी आवाज़ों के उभार का असर विश्वविद्यालयों के परिसरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है.

उदाहरण के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में लगभग 200 पीएचडी छात्रों में से 50 से अधिक दलित, महिला और आदिवासी नैरेटिव पर अपना शोध कर रहे हैं. उनके शोध में 21वीं सदी के हिंदी साहित्य में आदिवासी पहचान, दलित महिलाओं की कहानियों में मानवीय मूल्य और दलित साहित्य में महिलाओं की चेतना के तुलनात्मक अध्ययन जैसे विषय शामिल हैं.

यह बदलाव ओमप्रकाश वाल्मीकि की अभूतपूर्व कृति ‘जूठन’ से शुरू हुआ, जो हिंदी में पहली साहित्यिक दलित आत्मकथा थी. इसके प्रकाशन के बाद अकादमिक सम्मेलन, साहित्यिक पुरस्कार, विशेष पत्रिका के अंक, कई भाषाओं में अनुवाद और यहां तक कि वृत्तचित्र भी बने. वाल्मीकि की बाद की कृतियां, जैसे कि लघु कथा संग्रह ‘सलाम’ और ‘घुसपैठिये’ और ‘सफाई देवता’, जो वाल्मीकि समुदाय का इतिहास है, ने भी दलित लेखन पर चर्चा को आकार दिया.

वाल्मीकि के प्रभाव ने एक नई विधा के लिए द्वार खोले — दलित साहित्यिक संस्मरण. सूरजपाल चौहान की ‘तिरस्कृत’ (2002), श्योराज सिंह बेचैन की ‘मेरा बचपन मेरे कंधों पर’ (2009) और तुलसीराम की दो-भाग की आत्मकथा ‘मुर्दहिया’ (2010) और ‘मणिकर्णिका’ (2016) समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कृतियां अब क्लासिक बन चुकी हैं.

‘मुर्दहिया’ में जेएनयू में प्रोफेसर रहे तुलसी राम याद करते हैं कि कैसे पांच साल की उम्र में उनके गांव के ब्राह्मणों ने उनके परिवार के पत्र पढ़ने से इनकार कर दिया, जो कोलकाता की खदानों और मिलों में काम करते थे.

उन्होंने लिखा, “इस व्यवहार से तंग आकर, मेरे परिवार ने मुझ पर दया की क्योंकि मैं सबसे छोटा बच्चा था और मुझे स्कूल भेज दिया ताकि मैं खुद पत्र पढ़ सकूं.”

पहले, (किताबों की) वर्ग-आधारित आलोचना होती थी; अब जाति-आधारित आलोचना होती है. यह एक बहुत बड़ा बदलाव आया है — रमाशंकर कुशवाहा, डीयू के दयाल सिंह कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर

रजत रानी मीनू, अनीता भारती और तारा परमार जैसी दलित महिला लेखकों ने भी अपने अंतर्विरोधी दृष्टिकोणों से नारीवाद की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी है. इनमें से कई डीबीए लेखकों की रचनाएं भारतीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं.

1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद यह नया साहित्यिक क्षेत्र उभरा, जिसने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए विश्वविद्यालयों को खोल दिया और पारंपरिक पाठ्यक्रम को चुनौती दी.

बेचैन ने कहा, “इन विमर्शों के आने से न केवल साहित्य बल्कि पाठ्यक्रम भी लोकतांत्रिक हो गया.”

उन्होंने कहा कि दलित और आदिवासी लेखक अक्सर अपने जीवन के अनुभवों को अपने काम में लाते हैं, जिससे साहित्य में यथार्थवाद की एक नई परत जुड़ जाती है.

उन्होंने पूछा, “आखिर कब तक कल्पना लिखी जाती?”

हालांकि, 2000 के दशक की शुरुआत से, हिंदी पाठ्यक्रम में कुछ ही बदलाव हुए हैं. अधिकांश पाठ्यक्रम अभी भी पारंपरिक साहित्य पर बहुत अधिक निर्भर हैं और जबकि विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में नवीनतम हिंदी पत्रिकाएं उपलब्ध हैं, लेकिन नई किताबों के लिए जगह अभी भी बहुत सीमित है. अलमारियों में फणीश्वर नाथ रेणु की ‘मैला आंचल’, प्रेमचंद की ‘गोदान’ और श्रीलाल शुक्ल की ‘राग दरबारी’ जैसी क्लासिक्स का बोलबाला है.

हिंदी में शोध भी काफी प्रभावित हुआ है. दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में 1951 से 2018 तक के शोध विषयों की समीक्षा से दोहराव वाले विषय दिखाई देते हैं — जैसे कि 2000 और 2005 में ‘रीतिकाल काल के नैतिक काव्य में कल्पना’ पर पीएचडी या 2001 और 2005 में निर्मल वर्मा के साहित्य में अस्तित्ववाद पर अध्ययन.

विभाग के एक पीएचडी छात्र ने अफसोस जताते हुए कहा, “हिंदी के लिए यह अच्छी स्थिति नहीं है.”

इस बात पर व्यापक सहमति है कि कुल मिलाकर, आज के लेखक शिल्प के साथ उतने साहसपूर्वक प्रयोग नहीं कर रहे हैं — गीतांजलि श्री द्वारा रचित रेत समाधि (रेत की समाधि, 2018) जैसे अपवादों को छोड़कर

हिंदी के स्वर्ण युग का अब भी बोलबाला

हिंदी की साहित्यिक दुनिया के कायापलट के बावजूद, कोई भी समकालीन लेखक अतीत के दिग्गजों — प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, अज्ञेय, नागार्जुन, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, हरिशंकर परसाई, नामवर सिंह और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना — जैसा प्रभाव नहीं डाल पा रहा है.

कई लोगों के लिए ये हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो यकीनन 20वीं सदी के मध्य में अपने चरम पर था. लेखकों की नई पीढ़ी अभी भी इस कमी को पूरा नहीं कर पाई है.

हिंदी प्रकाशक राजकमल प्रकाशन के संपादकीय निदेशक सत्यानंद निरुपम ने कहा, “यह एक कड़वी सच्चाई है कि ये लोग बड़े हिंदी लेखकों की आखिरी पीढ़ी थे. इसका प्रभाव ऐसा था कि पाठकों के पास अपने लेखकों की निजी कहानियां थीं.”

हिंदी साहित्यिक हलकों में यह व्यापक रूप से माना जाता है कि 1936 में लिखी गई प्रेमचंद की ‘गोदान’ जैसी किताबें आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि वे जिन मुद्दों को संबोधित करती हैं – जैसे किसानों की दुर्दशा — वे अभी भी ज्वलंत हैं. हालांकि, नए लेखक क्षणभंगुर रुझानों का अनुसरण करने के लिए अधिक प्रवृत्त हैं.

दिल्ली विश्वविद्यालय के ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर और लेखक प्रभात रंजन ने कहा, “प्रेमचंद ने एक बड़ी दृष्टि के साथ लिखा, लेकिन आज का साहित्य क्षणभंगुर में अटका हुआ है. वर्तमान विषयों पर अधिक लिखा जा रहा है, लेकिन उसमें उतनी गहराई नहीं है. यही कारण है कि हिंदी में प्रसिद्ध लेखक उभर नहीं रहे हैं.”

दिल्ली के दयाल सिंह कॉलेज के हिंदी विभाग में हालांकि, यह बात सच लगती है, जहां एक छोटे से कमरे में हिंदी लेखकों की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें लगी हुई हैं. इस हॉल ऑफ फेम में स्वर्ण युग के महान लेखकों के साथ-साथ वाल्मीकि और तुलसीराम जैसे बाद के दलित लेखकों की तस्वीरें भी हैं, लेकिन उनके बाद, एक शून्यता दिखती है.

1980 के दशक तक हिंदी विभाग साहित्यिक परिदृश्य के केंद्र थे. जेएनयू में भाषा केंद्र की स्थापना करने वाले प्रतिष्ठित साहित्यिक आलोचक नामवर सिंह, एक समय प्रभावशाली साहित्यिक पत्रिका ‘धर्मयुग’ के संपादक धर्मवीर भारती और 1950 के दशक के नई कहानी आंदोलन के अग्रदूत मोहन राकेश जैसे दिग्गज विश्वविद्यालयों से आगे बढ़े.

लेकिन आज हिंदी विभागों का प्रभाव खत्म हो गया है. वे कैंपस में काफी हद तक शक्तिहीन हो गए हैं और पुरानी प्रथाओं और सोच के तरीकों से चिपके हुए हैं.

रंजन ने कहा, “हिंदी विभाग छात्रों को हिंदी में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है.”

यह भी पढ़ें: तड़के 4 बजे रिपोर्टिंग, इंतज़ार, कोई डॉक्टर नहीं — झारखंड SSC एस्पिरेंट्स ने मौत से पहले क्या झेला

शिल्प की कमी?

1936 में जब प्रेमचंद का आखिरी उपन्यास ‘गोदान’ प्रकाशित हुआ, तो उनकी शैली ने पाठकों को मोहित कर दिया. उन्होंने ग्रामीण जीवन के अन्याय को उजागर करने के लिए हास्य और व्यंग्य का इस्तेमाल किया और गहराई और सांस्कृतिक संदर्भ जोड़ने के लिए स्थानीय किंवदंतियों को बुना.

अन्य महत्वपूर्ण हिंदी लेखकों की अपनी खासियतें थीं. भीष्म साहनी का लेखन भावनात्मक रूप से आवेशित, काव्यात्मक और आत्मनिरीक्षण करने वाला था; राजेंद्र यादव ने दार्शनिक और ‘अवंत-गार्डे’ विषयों के साथ प्रयोग किया. निर्मल वर्मा के गीतात्मक गद्य ने आधुनिकता के संदर्भ में मानवीय रिश्तों की खोज की.

ये लेखक इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने अपनी अलग शैली विकसित की और सीमाओं को परखने से नहीं डरते थे. हाल ही में, कमलेश्वर का ‘कितने पाकिस्तान’ (2000), विभाजन और सांप्रदायिकता के बारे में एक उपन्यास, रूपक को यथार्थवाद के साथ जोड़ता है, जबकि उदय प्रकाश का उपन्यास ‘पीली छतरी वाली लड़की’ (2001), जिसे अक्सर नारीवादी काम के रूप में वर्णित किया जाता है, अपनी सुलभ लेकिन जीवंत शैली के लिए जाना जाता है.

कोई भी नया सामाजिक दर्शन देने की स्थिति में नहीं है. हर कोई संक्षेप में लिखना चाहता है. गपशप करती कविताओं में वृद्धि हुई है और अधिकांश प्रेम के बारे में हैं

—अनामिका, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कवियत्री

लेकिन इस बात पर व्यापक सहमति है कि, कुल मिलाकर, आज लेखक शिल्प के साथ उतने साहसपूर्वक प्रयोग नहीं कर रहे हैं — गीतांजलि श्री द्वारा रचित ‘रेत समाधि’ (2018) जैसे अपवादों को छोड़कर, जिन्होंने एक बुजुर्ग महिला के जीवन और विभाजन की यादों पर आधारित किताब के लिए 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता.

साहित्य समीक्षक वीरेंद्र यादव ने कहा, “यह विमर्श आधारित लेखन का युग है. वास्तविकता पर अधिक जोर दिया जा रहा है, जिसके कारण प्रयोग नहीं हो रहे हैं, लेकिन शैली एक माध्यम है और वास्तविक सार तत्व है.”

कविता में भी ऐसा ही बदलाव देखने को मिल रहा है.

एक समय था जब कवियों को राष्ट्र की आवाज़ के रूप में देखा जाता था. रामधारी सिंह दिनकर की कवितापूर्ण, लेकिन उत्साहवर्धक रचनाएं जैसे ‘रश्मिरथी’, जिसमें पौराणिक और राजनीतिक विषय हैं, आज भी अक्सर उद्धृत की जाती हैं. वामपंथी विचारों को प्रतीकात्मकता के साथ जोड़ने वाले ‘‘जन कवि’’ नागार्जुन की कविताओं का अलग ही प्रभाव है.

‘पुलिस ऑफिसर’ कविता में उन्होंने लिखा था, “पुलिस महकमे के वे हाकिम, सुन लें मेरी बात, जनता ने हिटलर, मुसोलिनी तक को मारी लात.”

लेकिन आज, एक आम शिकायत यह है कि बहुत कम कवि सशक्त भाषा के साथ सत्ता को चुनौती दे पा रहे हैं. 2021 में भारत भूषण पुरस्कार से सम्मानित कवि सुधांशु फिरदौस ने कहा, “कविता में काव्यात्मक गुणवत्ता कम हो गई है. आत्म-भोग की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है, क्योंकि कवि जीवन और समाज से दूर होते जा रहे हैं. लेखन में अब वह प्रभाव नहीं रह गया है जो पहले हुआ करता था.”

तकनीक ने अतीत की कठोर संपादकीय प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए तुरंत लिखना और प्रकाशित करना आसान बना दिया है.

प्रसिद्ध उपन्यासकार मधु कांकरिया ने याद करते हुए कहा, “मैंने अपना पहला उपन्यास ‘खुले गगन के लाल सितारे’ 1992 में लिखना शुरू किया और यह 2000 में प्रकाशित हुआ. पहले, प्रकाशित होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी.”

जहां विषय-वस्तु के लोकतंत्रीकरण ने अधिक आवाज़ों को मंच दिया है, वहीं कुछ लेखकों की शिकायत है कि इससे सतही रचनाओं की भरमार हो गई है.

2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहलीं महिला कवि अनामिका ने दुख जताते हुए कहा, “किसी भी लेखक के पास रुककर देखने का समय नहीं है. कोई भी नया सामाजिक दर्शन देने की स्थिति में नहीं है. हर कोई संक्षिप्त में लिखना चाहता है. गपशप करती कविताएं बढ़ गई हैं और ज़्यादातर प्रेम के बारे में लिखा जा रहा है.”

इन प्रवृत्तियों के बावजूद, कुछ नए लेखक अपनी कला का इस्तेमाल प्रतिरोध के रूप में कर रहे हैं और वर्तमान समय के ज्वलंत सवालों की खोज कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ‘दुख है कि हमने अपने भाई को मार डाला’ — फरीदाबाद के गौरक्षक को ब्राह्मण की हत्या का ‘अफसोस’

प्रतिरोध के नई राह

दो बहुत अलग धाराएं समकालीन हिंदी साहित्य को आकार दे रही हैं. एक तरफ दलित, बहुजन और आदिवासी लोगों की नई आवाज़ें हैं जो यथास्थिति को चुनौती देने वाली कहानियों और कविताओं के ज़रिए नई राह बना रही हैं. दूसरी तरफ लुग्दी साहित्य की लगातार घुसपैठ हो रही है, जो फुटपाथ की दुकानों से लेकर प्रतिष्ठित प्रकाशकों और यहां तक कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों तक पहुंच रही है, जो कभी गंभीर गद्य का क्षेत्र हुआ करता था.

श्याम निर्मोही और जसिंता केरकेट्टा जैसे लेखक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों का सामना करने के लिए व्यक्तिगत अनुभवों का सहारा ले रहे हैं.

राजस्थान के युवा दलित कवि निर्मोही ने अपनी किताब ‘संताप का सफर’ में लिखा है, “दुख की यह यात्रा अभी भी जीवित है, मनुष्य-मनुष्य के बीच का विभाजन अभी भी जीवित है.”

वरिष्ठ दलित लेखक और केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के पूर्व निदेशक जयप्रकाश कर्दम के अनुसार उनका संग्रह ‘रेत पर कश्तियां’ (2022) “अनुभव और चिंतन का संयोजन” है.

फिर झारखंड की आदिवासी कवियत्री जसिंता केरकेट्टा हैं, जिन्होंने आदिवासियों की स्थिति के विरोध में पिछले साल एक साहित्यिक पुरस्कार ठुकरा दिया था.

उन्होंने अपनी प्रशंसित कविता संग्रह ‘ईश्वर और बाज़ार’ (2022) की एक कविता में लिखा है, “पालतू कुत्तों को आवारा कुत्तों की तुलना में कम मारा जाता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपनी पूंछ को पूरी ताकत से हिलाते हैं.” इस कविता का जर्मन, इतालवी और फ्रेंच सहित कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है.

लेकिन केवल दलित-बहुजन-आदिवासी लेखक ही प्रतिरोध साहित्य के क्षेत्र में प्रभाव नहीं डाल रहे हैं.

जबकि अखिलेश जैसे वरिष्ठ वामपंथी लेखकों ने हिंदी साहित्य में हिंदुत्व के प्रति कमज़ोर विरोध की आलोचना की है — यह तर्क देते हुए कि भले ही सांप्रदायिकता के खिलाफ प्रतिरोध हो, लेकिन यह शायद ही कभी साहित्यिक अभिव्यक्ति में तब्दील हो पाता है — कुछ नए लेखक इस प्रवृत्ति को तोड़ रहे हैं.

उदाहरण के लिए हिंदी साहित्यिक उपन्यास में उभरते सितारे चंदन पाण्डेय ने समकालीन सामाजिक-राजनीतिक विवादों का सीधा सामना किया है. ‘वैधानिक गल्प’ (2020) में उन्होंने लव जिहाद, सांप्रदायिकता को एक तेज़-तर्रार कथानक में सहजता से बुना है. लेखक अमिताव कुमार ने अंग्रेज़ी अनुवाद की तुलना “काउ बेल्ट में कामू” से की.

अपने नवीनतम उपन्यास ‘कीर्तिगान’ (2022) में पाण्डेय सांप्रदायिक भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्याओं की जड़ों और सामाजिक पागलपन के प्रसार की पड़ताल करते हैं. किताब के एक अंश में लिखा है, “केवल वही व्यक्ति उनकी ताकत जान सकता है जिसके घर तक भीड़ पहुंचती है. दुर्भाग्य से उनमें से कई इस देश का बचा हुआ भविष्य हैं.”

हिंदी के एक और उभरते लेखक प्रवीण कुमार, जिनका पहला उपन्यास ‘अमर देसवा’ (2021) एक जटिल व्यवस्था, नागरिकता और कोविड के समय के बारे में एक आकर्षक कहानी को पिरोता है.

दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर अपूर्वानंद का कहना है, “इस उपन्यास में आम नागरिकों के अधिकारों को लेकर आवाज़ उठाई गई है.”

यह विमर्श आधारित लेखन का दौर है. यथार्थ पर ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है, जिसके कारण प्रयोग नहीं हो रहे हैं, लेकिन शैली एक माध्यम है और असली चीज़ है विषय-वस्तु

— वीरेंद्र यादव, साहित्यिक आलोचक

जबकि ये लेखक हिंदी साहित्य को पुनर्जीवित कर रहे हैं, भले ही छोटे पैमाने पर, एक और प्रवृत्ति उच्च संस्कृति बनाम निम्न संस्कृति की बहस को जन्म दे रही है.

लगभग दस साल पहले, गुलशन नंदा और सुरेन्द्र मोहन पाठक जैसे मसाला-उपन्यास लेखक — जो अपने तेज़-तर्रार जासूसी उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं — को लोकप्रिय साहित्य के बैनर तले दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी पाठ्यक्रम में जोड़ा गया था.

डीयू के प्रोफेसर रंजन ने कहा, “किसी ने भी लुग्दी साहित्य को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल करने का विरोध नहीं किया. किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा.”

लेकिन इससे पहले भी, नंदा, पाठक, वेद प्रकाश शर्मा जैसे लेखकों की किताबें रेलवे प्लेटफॉर्म और बस स्टैंड पर बिकती थीं, जबकि निराला और भुवनेश्वर जैसे अधिक “गंभीर” लेखक आर्थिक रूप से संघर्ष करते हुए गरीबी में खप गए. नंदा के उपन्यासों को 1960 और 1970 के दशक में हिंदी फिल्मों में भी रूपांतरित किया गया था, जिनमें ‘कटी पतंग’, ‘शर्मीली’ और ‘दाग’ शामिल हैं. अब जो अलग है वो यह है कि ‘प्रतिष्ठित’ प्रकाशक भी ‘हल्के’ लेखन की व्यापक अपील का लाभ उठाने के लिए आगे आ रहे हैं, जिसे लंबे समय से हिंदी साहित्य के लोगों द्वारा अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता रहा है.

चेतन भगत ने अंग्रेज़ी लेखन के लिए जो किया, वही दिव्य प्रकाश दुबे, नीलोत्पल मृणाल और अनुराग पाठक जैसे उपन्यासकार हिंदी के लिए कर रहे हैं. वह यात्रा, आकांक्षा और दिल टूटने पर अपने हल्के-फुल्के गद्य के साथ नई पीढ़ी से बात कर रहे हैं.

द्विभाषी लेखक आशुतोष भारद्वाज ने बताया, “पॉपुलिज़्म की जीत ने यह सुनिश्चित किया है कि बुद्धिजीवी शब्द अब अक्सर अपमानजनक रूप में इस्तेमाल किया जाता है.”

यह भी पढ़ें: लर्निंग हुई और मज़ेदार — गाजियाबाद की आंगनवाड़ी को मिला डिजिटल बोर्ड

डगमगाते हिंदी के संस्थान

हिंदी साहित्य में गुणात्मक बहाव उन स्तंभों के धीमे क्षय से जुड़ा हुआ है जो कभी इसका समर्थन करते थे.

1950 के दशक से हिंदी लेखकों को प्रोत्साहित करने वाली सांस्कृतिक संस्थाएं — जैसे साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, राज्यसभा हिंदी समिति और केंद्रीय हिंदी संस्थान — अब दम तोड़ रही हैं.

इसका एक ज्वलंत उदाहरण 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार को लेकर विवाद है. मृणाल पाण्डेय, चंदन पाण्डेय और गीतांजलि श्री जैसे दिग्गजों सहित 11 मजबूत दावेदारों के बावजूद, यह पुरस्कार समाज विज्ञानी और शिक्षाविद बद्री नारायण को दिया गया. पारदर्शिता को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह था कि श्री की रेत समाधि, जिसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था, को साहित्य अकादमी ने अनदेखा कर दिया.

यह समय साहित्य को राहत देने का नहीं, बल्कि उससे अधिक नैतिक और अधिक सक्रिय होने की अपेक्षा करने का है

— अशोक वाजपेयी, लेखक

कवि कृष्ण कल्पित ने नवभारत टाइम्स में लिखा, “निराला, मुक्तिबोध, फणीश्वरनाथ रेणु और राजेंद्र यादव जैसे महत्वपूर्ण हिंदी कवियों और लेखकों को कभी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला, जबकि लंबे समय से भुला दिए गए लेखकों को सम्मानित किया गया.”

इन संस्थाओं की स्वायत्तता पर अब सवाल उठ रहे हैं.

पिछले साल कवि अशोक वाजपेयी ने अकादमी की गलत प्राथमिकताओं की आलोचना करते हुए कहा था कि यह स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करती है, लेकिन मारे गए बुद्धिजीवियों के लिए शोक सभाएं आयोजित नहीं करती.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमलों के विरोध में 2015 में अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने वाले वाजपेयी ने पिछले साल यह भी लिखा था कि साहित्य को सत्ता के सामने सच बोलना चाहिए.

उन्होंने कहा, “यह एक असाधारण समय है, भारतीय सभ्यता के लिए संकट का क्षण है और इस समय साहित्य से कुछ भी कम की उम्मीद करना उसके महत्व और प्रभाव को कम आंकने जैसा होगा. यह साहित्य को राहत देने का समय नहीं है, बल्कि यह अपेक्षा करने का समय है कि वह अधिक नैतिक और अधिक सक्रिय हो.”

लेकिन हिंदी साहित्य की घटती साख सिर्फ संस्थानों की कमी के कारण नहीं है. यह सशक्त साहित्यिक आलोचना और कभी जीवंत साहित्यिक पत्रिका संस्कृति के समानांतर क्षरण के कारण भी है.

यह भी पढ़ें: आगरा का एक वकील, 5 मुकदमे : हिंदू गौरव का अखाड़ा कैसे बने ताजमहल, अटाला मस्जिद और सलीम चिश्ती दरगाह

आलोचना के लिए सिकुड़ती जगह

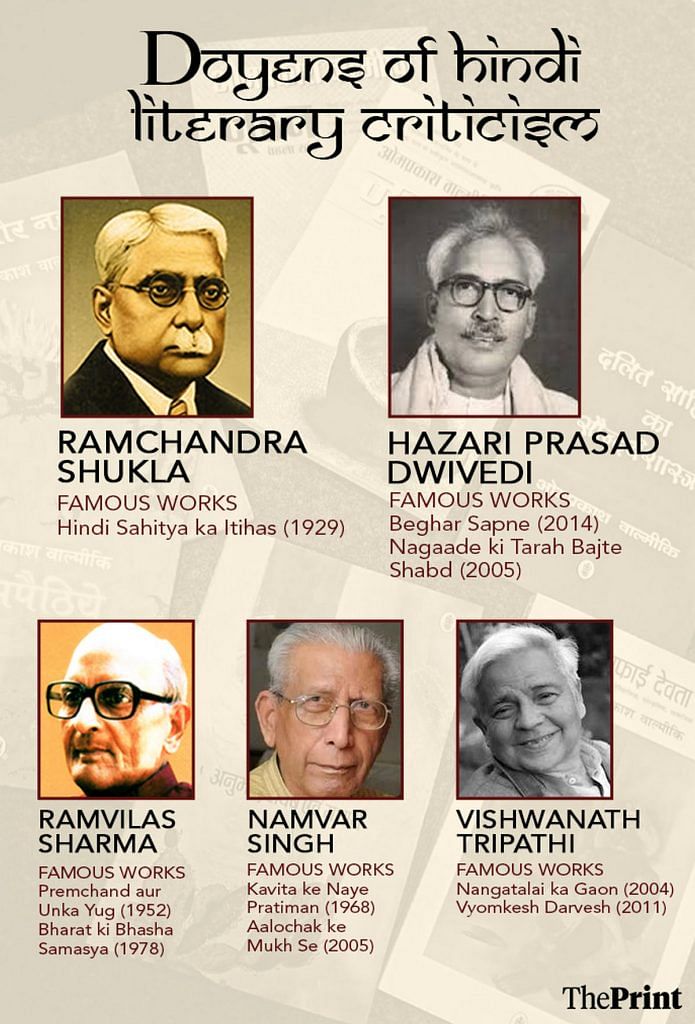

आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा जैसे दिग्गजों से लेकर नामवर सिंह और विश्वनाथ त्रिपाठी तक, हिंदी साहित्य में आलोचना की समृद्ध परंपरा रही है, लेकिन अब यह अपने पुराने स्वरूप की छाया मात्र रह गई है.

साहित्यिक आलोचक वीरेंद्र यादव ने बताया, “पहले आलोचक गहन वैचारिक और सैद्धांतिक काम करते थे. आज की आलोचना में ऐसा नहीं किया जा रहा है.”

मनोहर श्याम जोशी द्वारा रघुवीर सहाय के 1979 के ‘मैकबेथ’ का अनुवाद ‘बरनम वन’ की तीखी आलोचना के बारे में साहित्यिक हलकों में आज भी कहानियां सुनाई जाती हैं. फिर 1960 के दशक में प्रख्यात कवि मुक्तिबोध ने रामधारी सिंह दिनकर की महाकाव्य पौराणिक कविता ‘उर्वशी’ की तुलना बेडरूम में बजने वाले लाउडस्पीकर से की थी.

मनोहर श्याम जोशी पर लिखी किताब ‘पालतू बोहेमियन’ के लेखक प्रभात रंजन ने दावा किया, “आलोचना का मतलब है गुण-दोष बताना. पहले इस तरह के जोखिम उठाए जाते थे, लेकिन आज लोग अवगुण बताने पर गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए ज्यादातर अच्छी चीजें ही लिखी जाती हैं.”

साहित्यिक पत्रिकाओं में भी आलोचनात्मक विश्लेषण की जगह विनम्र समीक्षाओं ने ले ली है — लेखक प्रवीण कुमार ने इसे पढ़ने-लिखने में कमी और साहित्यिक योग्यता पर सामाजिक और राजनीतिक विषय को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति से जोड़ा है.

उन्होंने कहा, “आलोचक वर्तमान में पाठ की रचनात्मक व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आलोचना नीरस होती जा रही है.”

दयाल सिंह कॉलेज में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर रमाशंकर कुशवाहा ने कहा, “पहले वर्ग आधारित आलोचना होती थी, अब जाति आधारित आलोचना हो रही है. यह बहुत बड़ा बदलाव है.”

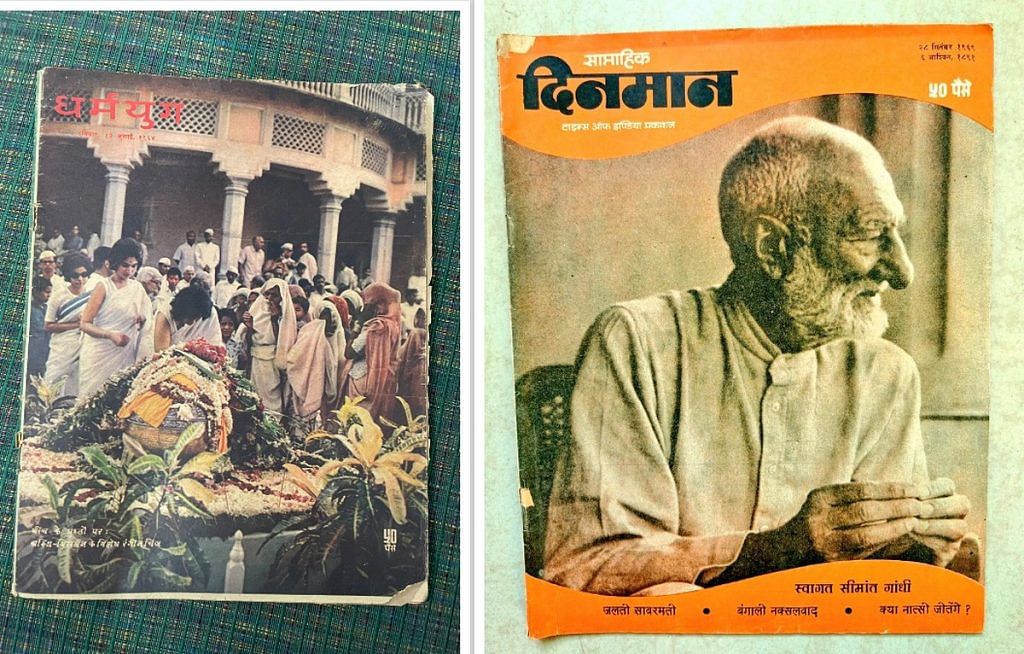

साहित्यिक पत्रिकाओं के बंद होने से आलोचना और नए लेखकों के लिए जगह कम हो गई है. ‘धर्मयुग’, ‘दिनमान’, ‘कादंबिनी’ समेत कई प्रतिष्ठित पत्रिकाएं एक के बाद एक बंद हो गई हैं. सबसे ताज़ा नुकसान ‘पहल’ पत्रिका का बंद होना है, जो करीब 50 साल तक चलने के बाद 2021 में बंद हो गई.

2020 में ‘धर्मयुग’ ने ही सबसे पहले दिग्गज लेखिका शिवानी की कहानियां प्रकाशित कीं और मोहन राकेश के मशहूर नाटक ‘आधे-अधूरे’ का धारावाहिक प्रकाशन किया. इसने मृणाल पाण्डेय और राजेश जोशी की रचनाओं को भी जगह दी.

अखबार अब साहित्य और संस्कृति को पूरा पृष्ठ नहीं देते हैं और रेडियो वार्ता जैसे कविता कार्यक्रम लगभग गायब हो गए हैं.

राजकमल प्रकाशन के संपादकीय निदेशक सत्यानंद निरुपम ने दरियागंज स्थित अपने कार्यालय में कहा, “1990 के बाद, (साहित्य को जनता तक पहुंचाने के लिए) सभी पुल टूटने लगे और नए पुल विकसित नहीं किए गए.”

उन्होंने इस गिरावट को 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के बाद एक नए, बहुसांस्कृतिक मध्यम वर्ग के उदय से जोड़ा.

इस उथल-पुथल से केवल मुट्ठी भर साहित्यिक पत्रिकाएं ही बच पाई हैं — ‘हंस’, ‘वनमाली’, ‘कथादेश’, ‘वागर्थ’, ‘तद्भव’ और ‘आलोचना’. राजकमल प्रकाशन द्वारा संचालित सात दशक पुरानी ‘आलोचना’ हाल ही में ऑनलाइन हो गई है, जबकि हंस — जिसे मूल रूप से 1930 में प्रेमचंद ने शुरू किया था — को 1986 में राजेंद्र यादव के नेतृत्व में पुनर्जीवित किया गया.

‘हंस’ ने, खासकर हाल के दशकों में भी कई नए लेखकों को मौके दिए हैं. यह गीतांजलि श्री की कहानी ‘बेलपत्र’, उदय प्रकाश की ‘पीली छतरी वाली लड़की’ के कुछ अंश और यहां तक कि वाल्मीकि के ‘जूठन’ के अंश प्रकाशित करने वाला पहला था.

1999 में ‘हंस’ का पूरा अंक अल्पसंख्यकों के लेखन को समर्पित था और 2003 में भारतीय मुसलमानों के वर्तमान और भविष्य पर एक विशेष अंक प्रकाशित हुआ.

श्योराज सिंह बेचैन ने कहा, “हंस ने दलित लेखन को मुख्यधारा की राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया.”

कुछ लेखकों के अनुसार, अब “विवादास्पद” विषयों को लेकर घबराहट बढ़ गई है.

उदाहरण के लिए शहादत की 2016 की कहानी ‘जुम्मा’ को 2018 में ‘हंस’ में प्रकाशित होने से पहले 18 बार खारिज किया गया था. उन्होंने दिप्रिंट को बताया कि समलैंगिकता के बारे में एक मौलाना के पाखंड की आलोचना करने वाली कहानी को ‘वागर्थ’, ‘कथादेश’ और ‘पाखी’ जैसी पत्रिकाओं ने बहुत भड़काऊ माना था.

उन्होंने कहा, “हिंदी साहित्य अब जोखिम लेने से बच रहा है.”

(इस फीचर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ेंः क्या GI टैग कारोबार बढ़ाने के लिए काफी? मैसूर सिल्क, जर्दालू आम को फायदा, लेकिन कन्नौज का इत्र संघर्षरत