नई दिल्ली: 31 मार्च 1997 की रात, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के गुस्साए छात्र दिल्ली स्थित बिहार भवन के बाहर जमा हुए और मांग की कि मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बाहर आकर उनसे बात करें. CPI(ML)-लिबरेशन के एक नेता के अनुसार, लालू ने जवाब में छात्रों को “नशे में धुत ऊंची जाति के जमींदार लड़के” कहा था.

जेएनयू के छात्र CPI(ML) लिबरेशन के उभरते नेता और दो बार के JNUSU अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. उन्हें सीवान में कथित रूप से RJD के कुख्यात बाहुबली और सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के शूटरों द्वारा गोली मार दी गई थी.

लगभग 28 साल बाद, RJD ने शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को सीवान के रघुनाथपुर से उम्मीदवार बनाया है—उसी चुनाव में जिसमें CPI(ML) लिबरेशन उसका गठबंधन सहयोगी है.

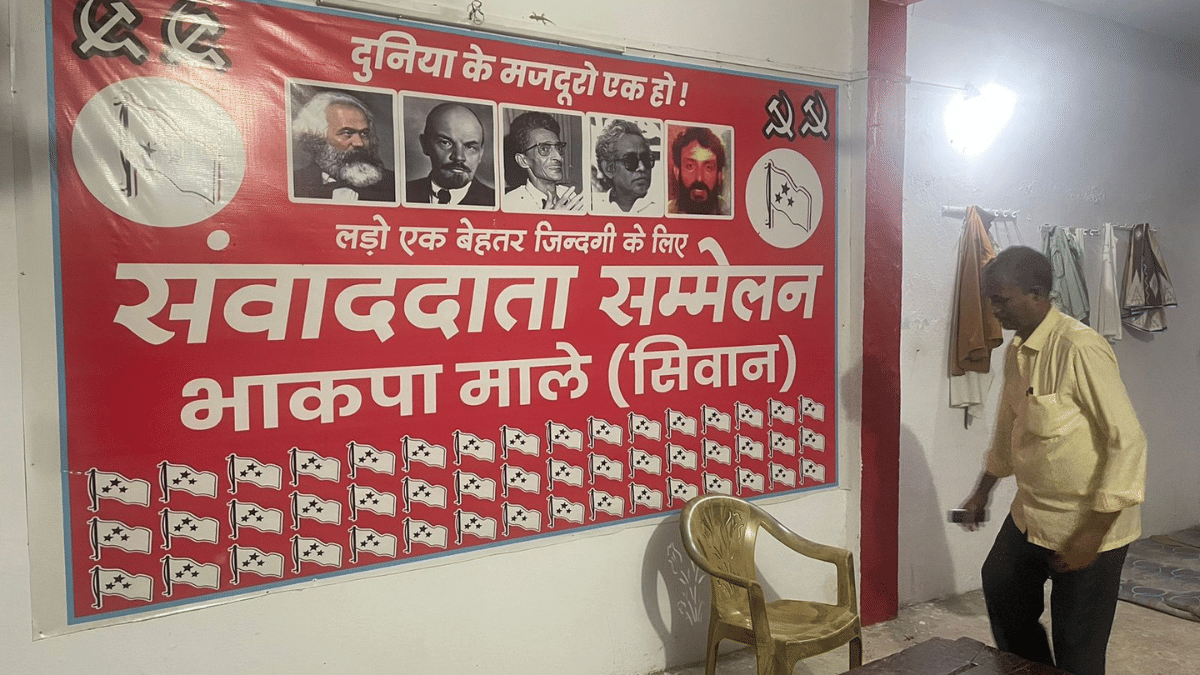

सीवान, जो कभी शहाबुद्दीन के दबदबे का पर्याय था, 6 नवंबर को मतदान करेगा. CPI(ML) लिबरेशन के जिला सचिव हंस राम नाथ अपनी पार्टी कार्यालय में बैठे हैं, जिसके पीछे मार्क्स, लेनिन, चारु मजूमदार, विनोद मिश्रा और चंद्रशेखर की तस्वीरें लगी हैं.

नाथ अभी-अभी धूल से लथपथ अपनी वैगन-आर में दिनभर प्रचार कर लौटे हैं. इसी जर्जर दो-मंज़िला दफ्तर के मच्छरों से भरे हॉल में पार्टी कार्यकर्ता कई दिनों से ठहरे हुए हैं.

उनकी पार्टी अब RJD के साथ है, जो कभी शहाबुद्दीन की पार्टी थी और अब उसका बेटा उसी से लड़ रहा है—लेकिन नाथ को कोई विरोधाभास महसूस नहीं होता.

वह कहते हैं, “वो अलग समय था. तब RJD ‘शासक वर्ग’ की पार्टी थी, इसलिए हम उसका विरोध करते थे और हाशिये के लोगों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ते थे. आज समय बदल गया है. BJP और RSS देश में सांप्रदायिक ज़हर भर रहे हैं, इसलिए पहले उनसे लड़ना जरूरी है.”

CPI(ML) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और भी स्पष्ट कहते हैं, “मुझे नहीं लगता कि उसामा को शहाबुद्दीन की श्रेणी में रखना चाहिए… शहाबुद्दीन का अपना आपराधिक रिकॉर्ड था. हमने चंद्रशेखर की हत्या के बाद उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी. वह जेल भी गया. अब वो नहीं हैं. और चंद्रशेखर समेत बिहार के सभी पीड़ितों को न्याय मिल चुका है.”

लेकिन 2012 में, जब चंद्रशेखर हत्या मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया गया, CPI(ML) लिबरेशन ने उन्हें “सिर्फ़ शूटर” कहा था, और साफ लिखा था कि “असल हत्यारा” शहाबुद्दीन है. पार्टी ने कहा था कि जब तक शहाबुद्दीन को कठोर सज़ा नहीं मिलती, न्याय नहीं होगा. हालांकि शहाबुद्दीन की भूमिका की जांच हुई, उन्हें इस मामले में कभी चार्जशीट नहीं किया गया.

सीवान में CPI(ML) लिबरेशन के कई पुराने कार्यकर्ता नाम न बताने की शर्त पर अपनी असहजता स्वीकार करते हैं.

एक वरिष्ठ कार्यकर्ता फुसफुसाते हैं, “हमने ही सबसे अधिक शहाबुद्दीन के खिलाफ धरने किए थे. अब उसके बेटे के साथ खड़ा होना पड़ रहा है. लेकिन राजनीति में आज बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी होने का मतलब है खुद को खत्म कर लेना.”

CPI(ML) लिबरेशन की यह यात्रा—RJD की आलोचना करने और शहाबुद्दीन को सज़ा दिलाने की मांग से लेकर उसके बेटे के साथ गठबंधन करने तक—बिहार की वाम राजनीति के लंबे बदलाव को दर्शाती है, जहां क्रांतिकारी आदर्शवाद से आगे बढ़कर राजनीतिक व्यावहारिकता अपनाई गई है.

अल्ट्रा-लेफ्ट संगठन इस बदलाव से नाराज़ हैं, क्योंकि उनकी नज़र में वाम दल अब RJD के “पीछलग्गू” बन चुके हैं, और क्रांति की राह छोड़कर मामूली चुनावी लाभ तलाश रहे हैं.

फिर भी, शायद इसी व्यावहारिकता ने बिहार में वामपंथ को टिकाए रखा है—ऐसे समय में जब देशभर में उसकी छवि लगभग मिट चुकी है, केरल को छोड़कर. 2020 के विधानसभा चुनाव में CPI, CPI(M) और CPI(ML) लिबरेशन ने 29 में से 16 सीटें जीतीं. खासतौर पर CPI(ML) लिबरेशन की 19 में से 12 सीटों की जीत—63 प्रतिशत सफलता—चौंकाने वाली थी.

पिछले चुनावों में यह प्रदर्शन बेहद कमजोर था—2015 में 3, 2010 में 0 और 2005 में 6 सीटें.

विश्लेषकों ने इसे लेफ्ट की “वापसी” कहा, लेकिन बिहार की राजनीति को इतिहास और भूगोल में समझने पर पता चलता है कि वामपंथ की राजनीति—और उसकी सीमित लेकिन स्थायी उपस्थिति—लंबी और जटिल परंपरा का परिणाम है.

‘क्रांति’ के शुरुआती बीज

“कई मायनों में, बिहार की आर्थिक और सामाजिक किस्मत 1793 में ब्रिटिशों द्वारा लागू किए गए स्थायी बंदोबस्त (परमानेंट सेटेलमेंट) से तय हो गई थी,” पटना विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के पूर्व प्रोफेसर मुजतबा हुसैन कहते हैं. “बिहार में कभी रियासतें नहीं थीं, इसलिए सत्ता हमेशा मनमाने ढंग से और अक्सर ज़मींदारों द्वारा बेहद क्रूर तरीके से चलाई जाती थी, जो अपनी ज़मीनों को निजी साम्राज्य की तरह चलाते थे.”

इसका मतलब यह था कि इस क्षेत्र में कोई ठोस क़ानूनी ढांचा नहीं था और परमानेंट सेटेलमेंट के आने के बाद ज़मींदारों को अपने मज़दूरों पर पूरी तरह से मनमानी शक्ति मिल गई.

अरवल के रहने वाले, CPI (M) की विचारधारा से प्रभावित फॉर-लेफ़्ट छात्र संगठन डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन के एक पूर्व कार्यकर्ता बताते हैं कि ब्रिटिशों को तयशुदा रकम चुकाने वाले ज़मींदारों को कृषि उत्पादन बढ़ाने की कोई प्रेरणा ही नहीं थी. इसलिए कृषि में कोई निवेश नहीं हुआ.

“नतीजा यह हुआ कि कृषि से होने वाला अतिरिक्त लाभ ज़मींदारों के पास जाता था, कृषि उत्पादन में नहीं लगता था. ऊपर से किसानों को न केवल राज्य चलाना पड़ता था, बल्कि उसके बिचौलियों—यानी ज़मींदारों—को भी पालना पड़ता था.”

किसानों और खेतिहर मज़दूरों के पुराने सुरक्षा तंत्र टूटने लगे. बिहार के गांवों में एक विशिष्ट जाति-आधारित वर्ग संरचना बन गई, जिसमें आर्थिक वंचना सामाजिक उत्पीड़न और सांस्कृतिक अपमान से अलग नहीं रह गई.

1930 और 1940 के दशक में, जब भारत का बड़ा हिस्सा आज़ादी के आंदोलन में डूबा था, बिहार के कुछ हिस्सों में एक अलग तरह का क्रांतिकारी उबाल था. यह उभार 1920 के दशक के उत्तरार्ध में जुझौतिया ब्राह्मण सन्यासी, स्वामी सहजानंद सरस्वती—“भारत के सबसे बड़े किसान नेता”—के आगमन से आया.

धार्मिक सुधारक, कांग्रेस राष्ट्रवादी, किसान नेता और उग्र आंदोलक—सहजानंद एक साथ यह सब थे. 1927 में उन्होंने पश्चिम पटना जिले में किसान सभा की स्थापना की. शुरुआती वर्षों में सहजानंद का किसान आंदोलन और कांग्रेस के बीच कोई टकराव नहीं था. बल्कि, ऊंची जाति के कई कांग्रेसी नेता यह सोचकर इसका समर्थन कर रहे थे कि इससे किसान बड़ी संख्या में सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ेंगे.

लेकिन जल्द ही समस्याएं शुरू हो गईं. किसान सभा लगातार किसानों के किराया घटाने जैसे मुद्दों को उठाती रही, जबकि कांग्रेस राष्ट्रीय एकता के नाम पर कृषि संघर्षों को दबाने की कोशिश करती रही. 1930 के दशक के मध्य तक, सहजानंद वर्ग संघर्ष को ही पीड़ित जनता को बहुस्तरीय गुलामी और दमन से मुक्त कराने का एकमात्र तरीका मानने लगे, जैसा कि फ्रैंसिन आर. फ्रैंकल ने अपनी किताब ‘डॉमिनेंस एंड स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडिया’ में लिखा है.

सभाओं में सहजानंद अक्सर ज़मींदारों को “परजीवी वर्ग,” “दुनिया पर बेकार बोझ” कहते, और किसानों से जाति की दीवारें तोड़ने की अपील करते, यह तर्क देते हुए कि “पूंजीपति, ज़मींदार और किसान ही असली जातियाँ हैं, बाकी नहीं.”

हालांकि सहजानंद औपचारिक रूप से वामपंथी नहीं थे, लेकिन उनकी राजनीति पूरी तरह वाम-उर्जा से भरी थी. 1930 के दशक के मध्य तक किसान सभा ने किसानों को संगठित करना शुरू किया ताकि वे जबरन छीनी गई अपनी ज़मीनें वापस ले सकें. ठीक वैसे ही जैसे 1980 और 1990 के दशक में दलितों पर ऊंची जाति की निजी सेनाओं द्वारा बड़े पैमाने पर नरसंहार हुए, वैसे ही ज़मींदारों ने अपने ‘लठैतों’—अपने सामंती बल—को किसानों पर अत्याचार के लिए उतार दिया.

उधर कांग्रेस ने भी किसान सभा की गतिविधियों की आलोचना तेज कर दी. वरिष्ठ नेता वल्लभभाई पटेल ने कहा, “जो लोग वर्ग द्वेष फैलाते हैं, वे देश के दुश्मन हैं.” इसके बाद किसान आंदोलन और कांग्रेस कभी एकमत नहीं हुए.

जाति के प्रति अंधा

आजादी के बाद, दो बातें साफ हो गईं. पहली, किसान आंदोलन से निकली क्रांतिकारी ताकतें अब स्थायी होने वाली थीं. आखिर यह कोई संयोग नहीं था कि बिहार आज़ादी के बाद ज़मींदारी खत्म करने वाला देश का पहला राज्य बना (1950).

दूसरी, ऊंची जातियां अपने पारंपरिक विशेषाधिकारों पर होने वाले इस कथित हमले को आसानी से स्वीकार नहीं करने वाली थीं. दशकों तक चल चुका उनका ‘लठैत मॉडल’ अब आधुनिकता की ताकतों के खिलाफ बदले के साथ इस्तेमाल होने लगा था.

यह भी संयोग नहीं था कि ज़मींदारी उन्मूलन विधेयक पेश होने से कुछ दिन पहले बिहार के वित्त मंत्री के.बी. सहाय को एक ट्रक ने कुचल दिया—यह आरोप लगा कि यह दरभंगा महाराजाधिराज के आदेश पर हुआ. विधानसभा में पट्टियों में लिपटे सहाय का बिल पेश करना इस बात का स्थायी सबूत था कि बिहार में ज़मींदारों की पकड़ तोड़ना कितना मुश्किल होगा.

देश में सबसे पहले भूमि सुधार लागू होने के बावजूद बिहार के कृषि ढांचे का सामंती चरित्र बचा रहा, क्योंकि बड़े ज़मींदार काफी भूमि बचाने में सफल रहे. पत्रकार शंकरशन ठाकुर अपनी किताब ‘द ब्रदर्स बिहारी’ में लिखते हैं कि बिहार शायद देश का एकमात्र राज्य था जहां केवल ज़मींदार ही नहीं, बल्कि ‘पानीदार’ भी थे—ऊंची जातियों के वे परिवार, जिन्हें नदियों के हिस्सों पर विशेष अधिकार हासिल थे.

“हम लोगों के लिए कुछ कर पाना नामुमकिन था,” सीवान के दलित समुदाय से आने वाले नाथ कहते हैं. “हमारे दादा-दादी और माता-पिता को खाट पर बैठने नहीं दिया जाता था, वोट डालने नहीं दिया जाता था—मैंने खुद देखा है कि मेरे समाज के लोगों को बूथ से घसीटकर बाहर फेंक दिया जाता था—और सबको लगता था कि यही हमेशा चलता रहेगा.”

“हमारे गांव में भी एक दबंग था—रामायण सिंह, भूमिहार. उसके पास पेट्रोल पंप थे, बसें थीं, ट्रक थे. वह पूरे गांव को अपनी जागीर की तरह चलाता था.”

हालांकि, इस समय, जब अपने विशेषाधिकारों के खत्म हो जाने के भय से उच्च जातियां निचली जातियों पर अपनी शोषणकारी पकड़ मजबूत कर रही थीं, कम्युनिस्ट राजनीति भीतर से लड़खड़ा रही थी.

पटना विश्वविद्यालय के समाजशास्त्री हुसैन कहते हैं, “उनकी (कम्युनिस्टों की) नेतृत्वकारी पूरी तरह ऊंची जातियों से आती थी. और मूल विरोधाभास यह था कि वे कृषि समाज के संघर्ष को केवल किसान और ज़मींदार के बीच का संघर्ष मानते थे, न कि ऊँची जाति और नीची जाति के बीच.”

वह आगे एक पुरानी ग्रामीण कहावत उद्धृत करते हैं: “कएठ किछु लेने देने, ब्राह्मण खिलाउलें, धान पान पियाउलें, अउ रारजाती लटियाउलें.” यानी “कायस्थ पैसा लेने पर काम करता है, ब्राह्मण खिलाने पर, लेकिन नीची जाति का आदमी लात खाने पर.”

“यही दिखाता है कि ऊंची और नीची जातियों के किसानों के बीच कितनी गहरी भेदभावपूर्ण धारणाएं और व्यवहार मौजूद थे… एक भूमिहार किसान चाहे जितना गरीब हो, उसे कभी वैसा अपमान नहीं झेलना पड़ता जैसा एक दलित मज़दूर को… ऊंची जाति के कम्युनिस्ट नेता इसे समझना नहीं चाहते थे. वे आर्थिक संरचना को चुनौती देना चाहते थे, लेकिन उस सांस्कृतिक ढांचे को नहीं, जो उस आर्थिक संरचना को जीवित रखता था.”

इसी वजह से कई जानकार मानते हैं कि पिछड़ी जातियों की आकांक्षाओं को दिशा देने वाले समाजवादी नेता—जिन्हें ज़मींदारी उन्मूलन से भूमि-वान्चन और वयस्क मताधिकार दोनों का सबसे अधिक लाभ मिला—तेजी से उभरे, जबकि कम्युनिस्ट पीछे रह गए.

फ्रैंकल लिखती हैं, “कोई भी राजनीतिक दल, यहां तक कि दो कम्युनिस्ट पार्टियां भी, कृषि मज़दूरों को संगठित करने का प्रयास नहीं कर सकीं, जबकि 1971 तक गंगा के मैदानों वाले ज़्यादातर ज़िलों में वही सबसे बड़ी श्रेणी के मज़दूर थे. उनकी आर्थिक स्थिति में भी कोई सुधार नहीं हुआ और उनमें से हरिजन सबसे अधिक सामाजिक उत्पीड़न के शिकार रहे.”

1960 के दशक तक यह स्पष्ट हो गया था कि ज़मीनहीन मज़दूरों की हालत सुधारने के शांतिपूर्ण प्रयास विफल हो चुके थे.

फिर 1967 में, बिहार से लगभग 500 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में एक हिंसक आंदोलन भड़का—और उसने अंततः बिहार के ज़मीनहीन मज़दूरों की किस्मत बदल दी.

‘बिहार के धधकते खेत’

60 के दशक के आखिर और 70 के दशक की शुरुआत वह दौर था जब दुनिया माओ, चे और मई ’68 की लहर से गूंज रही थी—युवाओं और हाशिये पर खड़े लोगों की एक वैश्विक बगावत, जो सुधार नहीं बल्कि क्रांति की मांग कर रही थी. दुनिया भर में क्रांतिकारी वामपंथ को लगता था कि इतिहास खुद टूट रहा है—कि पूंजीवाद, औपनिवेशिक विरासत और आत्मसंतोष को संघर्ष के ज़रिये मिटाया जा सकता है. भारत भी इससे अछूता नहीं था.

“मैं पटना में छात्र था जब पहली बार नक्सलबाड़ी के बारे में सुना,” CPI(ML) की एक अति-वामपंथी धड़ा के सदस्य अरविंद सिंहा याद करते हैं. “नारा था ‘सरकार नहीं, सिस्टम बदलना होगा’. यह मेरे दिल को छू गया. हमने 60 के दशक में इतनी हलचल देखी—कांग्रेस सरकार गिरी, सामाजिक न्याय की बात करने वाली नई सरकार आई और चली गई, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं बदला.”

नीले कुर्ते में, अख़बारों और किताबों के ढेरों से घिरे अपने छोटे से कमरे में बैठे सिंहा बताते हैं कि कैसे वे सीधे वर्ग संघर्ष की क्रांति के आह्वान से जुड़े और किसानों-मज़दूरों को संगठित करने में लग गए.

“हम भोजपुर के गांवों में घूमते और खेतिहर मज़दूरों से कहते कि वे केवल चुपचाप अत्याचार न सहें, बल्कि ज़रूरत पड़े तो हिंसक प्रतिरोध भी करें. हम उन्हें प्रशिक्षण देते और बताते कि किसी भी तरह का आर्थिक या सामाजिक उत्पीड़न स्वीकार न करें.”

1969 में, चारू मजूमदार के नेतृत्व में CPI(ML) बनी. यह पार्टी इसलिए बनी क्योंकि CPI और CPI(M) ने चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर “क्रांति से विश्वासघात” किया था. CPI(ML) ने दीर्घकालिक जनयुद्ध—किसानों द्वारा संचालित क्रांति—को भारतीय राज्य को बदलने का रास्ता माना.

नक्सलवाद मध्य बिहार में आग की तरह फैल गया. अनिकेत नंदन और आर. संतोष लिखते हैं कि निम्न जातियों के लोगों को लगता था कि नक्सली उनके न्याय के संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं. 70 के दशक के मध्य तक पूरा मध्य बिहार “फ्लेमिंग फील्ड्स ऑफ बिहार” कहलाने लगा, यह शब्द CPI(ML) लिबरेशन ने गढ़ा था.

इसके असर दिखे. जैसा कि राजेश कुमार नायक बताते हैं, नक्सल प्रभाव वाले इलाकों में खेत के बीच लाल झंडा गड़ा दिखाई देना आम था. इसका मतलब भूमि विवादित है और नक्सलियों द्वारा दावा किया जा रहा है. अगर नक्सली जीत जाते, तो ज़मीन गरीबों में बांट दी जाती. 1990 के दशक तक रिपोर्ट थीं कि नक्सलियों ने पटना में 1,000 एकड़, पलामू में 616 एकड़, गया में 4,500 एकड़ और नवादा में 1,000 एकड़ ज़मीन कब्जा कर गरीबों में बांटी थी.

एक पत्रकार के शब्दों में, 90 के दशक तक “दलितों में नया आत्मविश्वास” दिखने लगा था. “अब दलित हाथ जोड़कर खड़े नहीं होते थे. कमर नहीं झुकाते थे. किसी को ‘हुजूर साहब’ नहीं कहते थे.”

ज़मींदारों की प्रतिक्रिया तेज, हिंसक और खूनी थी.

1960 के दशक के अंत से ही निजी सेनाएं—लठैत मॉडल—पुनर्जीवित होने लगीं. राजपूतों ने कुवर सेना, कुवर सेना, सनलाइट सेना और समाजवादी क्रांतिकारी सेना बनाई. भूमिहारों ने ब्रह्मर्षि सेना और डायमंड सेना बनाई.

पिछड़ी जातियों के कुछ हिस्से, जिन्होंने कई इलाकों में ऊंची जातियों जैसी सामंती प्रवृत्तियां अपना ली थीं, उन्होंने भी सेनाएं बनाईं—कुर्मियों ने भूमी सेना और यादवों ने लोरिक सेना. मंडल आंदोलन के समय यादव, भूमिहार और राजपूत मिलकर किसान संघ बनाने तक आ गए.

डायमंड सेना का नारा उनकी हिंसक मंशा का खुला ऐलान था: “मेरा इतिहास मज़दूरों की चिता पर लिखा जाएगा.”

1994 में, कई सेनाओं को मिलाकर, भूमिहार नेता ब्रह्मेश्वर सिंह ने रणवीर सेना बनाई—सबसे खतरनाक और घातक. 1996 से उसने हत्याओं और नरसंहारों की लंबी श्रृंखला शुरू की—बथानी टोला, लक्ष्मणपुर बाथे, शंकरबिघा, मियापुर, सेनारी, एकवारी, नारायणपुर—जहां महिलाओं और बच्चों को भी निशाना बनाया गया.

जेल से दिए एक पुराने इंटरव्यू में सिंह ने कहा था कि रणवीर सेना महिलाओं और बच्चों को मारती है क्योंकि “ये बड़े होकर नक्सली बनेंगे या नक्सलियों को जन्म देंगे.”

कम्युनिस्टों की लाल सेना—MCC, पार्टी यूनिटी, पीपुल्स वार ग्रुप—जिसमें अधिकतर दलित शामिल थे, कम क्रूर नहीं थी. MCC ने 1992 में करीब 40 भूमिहारों को मार डाला.

“इन संघर्षों से ताकत पाने वाले कम्युनिस्ट खुद भी सत्ता से भ्रष्ट होने लगे,” सिन्हा कहते हैं. “वे जन अदालतें चलाने लगे, जीते हुए इलाकों पर नियंत्रण जमाने लगे और आपस में भी हिंसक झड़पें होने लगीं.”

“1990 के दशक के अंत तक लोग हिंसा से थक चुके थे. मुझे भी लगने लगा था कि यह खूनखराबा कहां खत्म होगा,” वह कहते हैं. “सरकार ने नक्सल हिंसा का दमन ज़्यादा किया और ऊंची जातियों की सेनाओं को छूट दी, लेकिन गांव के लोग महसूस करने लगे कि उनकी ज़िंदगी और अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है.”

“दोनों तरफ के गांव वालों से समझौते की आवाज़ आने लगी,” वे कहते हैं. “यह समझदारी जनता से आई.”

चुनावी रास्ता

सिंहा बताते हैं कि कुछ ज़मींदारों पर लक्षित हमलों और जाति-आधारित बड़े नरसंहारों में फर्क होता है. “बेमतलब के इन नरसंहारों वाली हिंसा अपने आप खत्म हो गई…लेकिन CPI(ML) लिबरेशन ने जो किया, वह भी असली कम्युनिस्ट विचारधारा से धोखा है.”

“उन्होंने क्रांतिकारी राजनीति की बात करना बंद कर दिया है, और चुनाव को ही अपनी मुख्य राजनीति बना लिया है…इस तरह की राजनीति से तो बस किसी के सहारे थोड़ी-बहुत सीटें ही मिल सकती हैं.”

लेकिन CPI(ML) लिबरेशन के लिए चुनावी राजनीति पलायन नहीं, बल्कि यह समझ है कि जिसे मिला ही नहीं, उसे वह कैसे बहिष्कृत करे. “चारू मजूमदार के समय, हमने सोचा था कि चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए. लेकिन जैसे-जैसे हमारे नेता ज़मीन पर काम करते रहे, उन्होंने समझा कि भूमिहीन लोग चुनाव का बहिष्कार कैसे करेंगे—ज़मींदारों ने हमें सालों तक वोट डालने ही नहीं दिया था, इसलिए हमारी पार्टी ने तय किया कि पहले वोट देने का यह बुनियादी अधिकार हासिल करना होगा,” नाथ कहते हैं.

फिर भी, चारू मजूमदार की विरासत और 1990 के दशक के खूनी संघर्ष से ही CPI(ML) लिबरेशन को शक्ति मिलती रही है. पिछली बार भी, CPI और CPI(M) के साथ मिलकर पार्टी ने सिवान, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, जहानाबाद और यहां तक कि पटना जैसे पश्चिमी जिलों में अच्छा प्रदर्शन किया—ये सभी मिलकर भोजपुर क्षेत्र कहलाते हैं, जो मजूमदार के समय से वर्ग संघर्ष का गढ़ रहा है. इसलिए यह कहना कि वामपंथ ने इन इलाकों में “अचानक से” प्रदर्शन किया, सही नहीं है.

इसके अलावा, 2020 में CPI(ML) लिबरेशन ने RJD, कांग्रेस आदि के साथ गठबंधन किया, जिससे उन्हें पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा सीटें मिलीं. कई पर्यवेक्षकों ने कहा कि उनका प्रदर्शन असली पुनर्जीवन नहीं, बल्कि ‘राजनीतिक सहारे’ का नतीजा था.

लेकिन यह 2020 के प्रदर्शन की पूरी व्याख्या नहीं है, हुसैन मानते हैं. “आपके पास अपनी एक मजबूत ज़मीन होनी चाहिए, जिसे गठबंधन और मजबूत करता है—लेकिन वह ज़मीन पहले से मौजूद होनी चाहिए.”

“बिहार में CPI(ML) लिबरेशन की सबसे बड़ी ताकत जाति के साथ उसकी समझ है. आप यात्रा करें, तो दिखेगा कि न सिर्फ उनके समर्थक, बल्कि उनके नेता भी निचली जातियों से आते हैं,” रिटायर्ड प्रोफेसर कहते हैं.

लेकिन ज़्यादातर पर्यवेक्षकों और वोटरों की नज़र में यह बात निर्विवाद है कि CPI(ML) लिबरेशन चाहे चुनाव जीते या न जीते, ज़मीन पर अपनी आंदोलनकारी राजनीति कभी नहीं छोड़ती.

सिवान के चक्रा गांव में, शांति देवी दो साल पहले की एक घटना बताती हैं.

“एक निजी कंपनी यहां आई और घर-घर जाकर लोन देने लगी. मुझे पैसे की जरूरत थी, तो मैंने ले लिया. हर महीने ब्याज देना था. लेकिन एक बार मेरा बेटा बीमार पड़ गया, तो मैं चुका नहीं पाई,” 40 वर्षीय दलित महिला कहती हैं. “वे रोज़ पैसे के लिए परेशान करने लगे—गालियां देते, मुझे और मेरे परिवार को धमकाते…फिर जब मलय (CPI(ML) लिबरेशन नेता) मेरी मदद के लिए आए, तभी वे पीछे हटे.”

वह जोड़ती हैं कि वे ऐसा तब भी करते हैं जब वे चुनाव नहीं जीतते.

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: फ्रंट बेंचर से बिहार के ‘X फैक्टर’ तक: कैसे रहा ‘टू-टू भाई’ प्रशांत किशोर का सफर