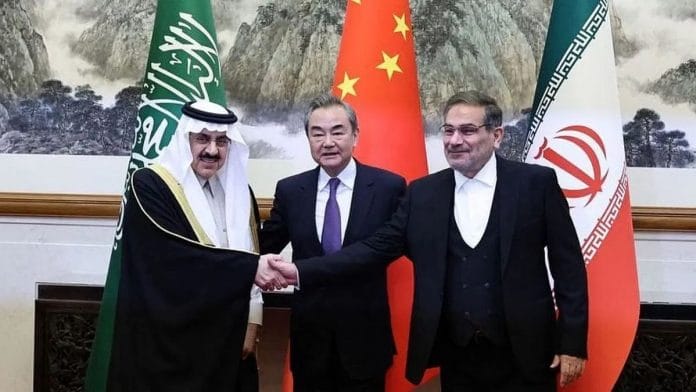

चीन की बढ़ती शक्ति के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है. सऊदी अरब-ईरान के बीच बातचीत की मध्यस्थता – जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध फिर से बहाल हो गए – इसी सच्चाई को ही बयां करती है. आने वाले दशक में, हम उम्मीद कर सकते हैं कि बीजिंग के वैश्विक प्रभाव के कई अन्य संकेत भी दिखाई देंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इसकी भूमिका सामान्य बात हो गई है. यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि चीन अपनी बढ़ती ताकत के मुताबिक वैश्विक स्तर पर अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा बल्कि इसलिए भी क्योंकि कई देश अमेरिका के प्रभुत्व के असर को कम करने के लिए बीजिंग को उसके सामने चुनौती देने वाली शक्ति के रूप उसका इस्तेमाल करेंगे. द्विध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 21वीं सदी के नए संस्करण में आपका स्वागत है.

बहुध्रुवीयता जरूरी लक्ष्य है

वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की प्रकृति को पहचानना महत्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक स्तर पर जिस तरह से देश व्यवहार करते हैं और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति काम करती है उसी तरह से उसके परिणाम निकलते हैं. यह भारत की विदेश नीति में एक सामान्य सी खामी है कि वर्तमान व्यवस्था बहुध्रुवीय है. लेकिन यह सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है. कभी-कभी, यह विश्वास एक “आकांक्षा” में बदल जाता है, जैसा कि भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कुछ समय पहले कहा था.

यह दोगुना ख़तरनाक है क्योंकि इच्छाओं को विदेश नीति पर हावी होने देना, वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार करना और इससे भी अधिक, वास्तविकता का गलत अंदाजा लगाना दोनों है. विदेश नीति के मामले में वास्तविकता से मुंह मोड़ना ठीक नहीं होगा. चीन की आर्थिक शक्ति अब अमेरिका के बहुत करीब है और उसकी सैन्य शक्ति भी तेजी से अमेरिका की बराबरी करने वाली है. इसके अलावा, ये दोनों अपने आप में एक ही वर्ग में हैं, और अन्य कोई इनके करीब भी नहीं है, जो कि दुनिया को द्विध्रुवीय बनाता है.

हमें द्विध्रुवीय दुनिया के पैटर्न और परिणामों से परिचित होना चाहिए क्योंकि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग पांच दशकों तक का इसका अनुभव है. यह एक ऐसी दुनिया थी जहां अमेरिका और सोवियत संघ ने न केवल सीधे तौर पर एक-दूसरे के साथ अपनी सैन्य शक्ति बनाने में बल्कि दुनिया के हर क्षेत्र में कूटनीतिक रूप से भी जमकर प्रतिस्पर्धा की. यकीनन इसने क्षेत्रीय संघर्षों को और अधिक हिंसक बना दिया, लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू को अक्सर भुला दिया जाता है. यह एक ऐसी दुनिया भी थी जिसमें ऐसे देश जो सीधे तौर पर दोनों में से किसी के साथ संबद्ध नहीं थे, उनके पास एक पक्ष को दूसरे के खिलाफ खेलने का विकल्प था. इसकी वजह से छोटी या कमजोर शक्तियों को पहले की तुलना में कहीं अधिक स्वायत्तता, पसंद और लाभ मिला. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि द्विध्रुवीय दुनिया की अंतिम अवधि के दौरान गुटनिरपेक्षता विकासशील देशों का डिफ़ॉल्ट विकल्प बन गया.

इसी कारण से द्विध्रुवीयता के अंत के साथ गुटनिरपेक्षता में तेजी से गिरावट आई: एकध्रुवीय दुनिया में केवल एक शक्ति थी, इसलिए एक के खिलाफ दूसरे के खेलने का द्विध्रुवीय गेम अब संभव नहीं था. भारत सहित कई देशों के लिए, अमेरिका के साथ घनिष्ठ, बेहतर संबंध रखना- चूंकि वैश्विक स्तर पर वही एक मात्र शक्ति थी – ज्यादा समझदारी भरा था क्योंकि उससे ज्यादा फायदा हो सकता था. इसके अलावा दूसरे विकल्प की संभावना काफी कम थी.

यह भी पढ़ेंः चीन की सैन्य शक्ति का उसके आर्थिक ताकत के बराबर होते जाना, क्या नया युग वाकई युद्ध के दौर का है

दुनिया द्विध्रुवीयता की ओर लौट रही है

द्विध्रुवीय राजनीति की ओर वापसी का अर्थ इनमें से कई पैटर्न्स की वापसी होगा. उम्मीद है कि चीन न सिर्फ अफ्रीका और मध्य पूर्व में चीन बड़ी भूमिका निभाएगा, बल्कि लैटिन अमेरिका और यूरोप में भी एक बड़ी भूमिका निभा सकता है. दुनिया के कुछ हिस्सों को दोनों पक्षों के बीच तटस्थ रहना ज्यादा मुश्किल होगा. यूरोप, अमेरिका-सोवियत द्विध्रुवीय प्रतिस्पर्द्धा का फ्रंटलाइन था. इसका मतलब यह था कि अधिकांश यूरोप के पास चाह के या बेमन से भी किसी न किसी का पक्ष लेना ही था इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था. इसके बावजूद, स्कैंडिनेविया, यूगोस्लाविया, अल्बानिया और कुछ अन्य छोटे राज्यों ने यह कठिन फैसला लेने की हिम्मत दिखाई.

इस बार, यह यूरोप के बजाय फ्रंटलाइन इंडो-पैसिफिक है. इसका मतलब यह है कि इंडो-पैसिफिक शक्तियों के लिए तटस्थ रहना उतना ही मुश्किल होगा जितना कि यूरोप के लिए. फिर भी, कई आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ) देश उस मध्य मार्ग को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि यह धीरे-धीरे सिकुड़ रहा है.

पिछली द्विध्रुवीय अवधि और वर्तमान के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अन्य देशों की तरह ही अमेरिका और चीन दोनों ही आर्थिक रूप से काफी गहराई से एक-दूसरे से जुड़े हैं, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में. लेकिन समय के साथ, इन आर्थिक संबंधों में दरार आएगी, भले ही वे पूरी तरह से अलग न हों. यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए दुविधा पैदा करेगा, जो पक्ष नहीं लेना पसंद करेंगे क्योंकि यह उनकी सहायक अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाता है. लेकिन अंततः उन्हें किसी एक का पक्ष लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है.

पिछली द्विध्रुवीय दुनिया वाला पीरियड भी द्विध्रुवीय शक्तियों की कुछ सीमाओं को भी दिखाता है. पसंद का विकल्प होने का मतलब है कि क्षेत्रीय ताकतें किसी भी ध्रुवीय शक्ति के अधीन नहीं हैं और वे अपने संबंधों को अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं, और एक पक्ष को दूसरे के खिलाफ संतुलित करने का काम कर सकते हैं. यह दो ध्रुवीय शक्तियों की क्षमता को भी सीमित करता है. इस बार अमेरिका और चीन, क्षेत्रीय शांति निर्माण से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि बीजिंग, ईरान और सऊदी अरब के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है.

1960 के दशक के भारत और पाकिस्तान के बारे में सोचें. 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान और बाद में अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समझौता करवाने के लिए मध्यस्थता करने की कोशिश की. लेकिन, रावलपिंडी और दिल्ली ने लड़ते रहना पसंद किया और अमेरिका असफल रहा. 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद, सोवियत संघ ने भी इसी रणनीति को अपनाते हुए हस्तक्षेप किया. लेकिन मास्को को भी अधिक सफलता नहीं मिली.

इस प्रकार, सऊदी अरब और ईरान के बीच शांति स्थापित करने के बीजिंग की कोशिश कोई आश्चर्य की बात नहीं हैं. यह न केवल चीन की ताकत को दिखाता है बल्कि सऊदी अरब और ईरान जैसी क्षेत्रीय शक्तियों को अमेरिकी प्रभुत्व के खिलाफ एक विकल्प भी देता है, जिसकी अब तक कमी थी.

यह प्रयास सफल होने की संभावना नहीं है. सऊदी अरब और ईरान के बीच मतभेद इतने गहरे हैं कि किसी भी बाहरी शक्ति द्वारा पाटा नहीं जा सकता. इसके अलावा तेहरान, और रियाध, वाशिंगटन के साथ अपनी नाखुशी जाहिर करने के लिए अन्य देशों की भी तलाश कर सकते हैं. लेकिन यह उनके अंदर गहरे बैठे डर और एक दूसरे के प्रति नफरत को खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा. सऊदी जल्द ही अमेरिका के साथ अपने कठिन संबंधों को लेकर समझौता करने की कोशिश करेगा. हालांकि, संबंध अब उतने असंतुलित नहीं रहेंगे जितने पिछले कुछ दशकों की एकध्रुवीयता में रहे हैं.

दुनिया को क्या सीखना चाहिए

अमेरिका और चीन दोनों के लिए यहां सबक है. अमेरिका के लिए, द्विध्रुवीयता के आने का मतलब है कि उसे सोवियत संघ के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा के दौरान सीखे गए कुछ पाठों को फिर से सीखना होगा, उम्मीद है कि वह फिर से वही गलतियां न करें. दूसरी ओर, चीन अपने एक्स्ट्रा-रीजनल वेंचर में काफी सजग रहा है, जिसने भारत-प्रशांत क्षेत्र में आधिपत्य जमाने की कोशिश की है. लेकिन एक एक्स्ट्रा-रीजनल, वैश्विक भूमिका का लालच बहुत ज्यादा है. क्या चीन इसे सावधानीपूर्वक मैनेज करने में सक्षम होगा या नहीं यह देखा जाना बाकी है.

सोवियत पतन के कई कारण थे, लेकिन एक प्रमुख कारक इसके साम्राज्य विस्तार की नीति की लागत थी, जिसमें क्यूबा, अंगोला जैसे कई अन्य आर्थिक रूप से अक्षम शासनों का समर्थन करना था. चीन को भी इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.

भारत के लिए, यह पहचानने का समय है कि अगले कुछ दशकों तक द्विध्रुवीयता बनी रहेगी, और यह प्रतिस्पर्द्धा संभवतः तेज हो जाएगी. दक्षिण पूर्व एशिया की तरह, भारत की पसंद मध्य-पूर्व और अफ्रीका के देशों की तुलना में कुछ अधिक सीमित है क्योंकि चीन के साथ इसकी निकटता और संघर्ष नई दिल्ली को किसी से लाभ पाने को सीमित करता है. भारत जितनी जल्दी बहुध्रुवीयता के बारे में अपनी फैंटेसी को त्याग दे, उतना ही अच्छा है.

[लेखक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के प्रोफेसर हैं. उनका ट्विटर हैंडल @RRajagopalanJNU है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.]

(संपादनः शिव पाण्डेय)

(इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ेंः रूस-यूक्रेन युद्ध से भारत के लिए सबक- देर से मिलने वाला सैन्य समर्थन पर्याप्त नहीं है