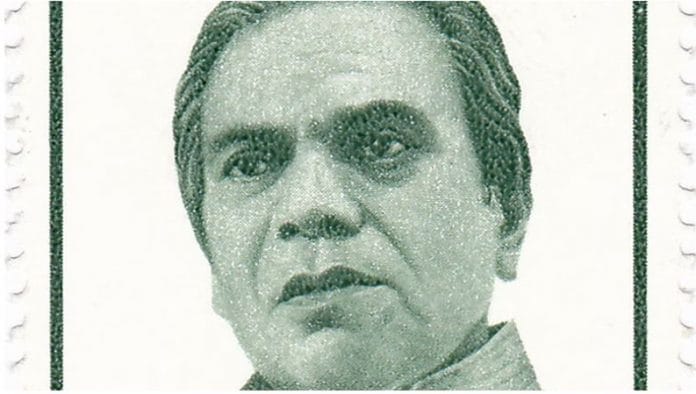

वक्त मधु लिमये को याद करने का है. दलबदल विरोधी कानून के गर्द-ओ-गुबार से भरे इस वक्त के जब हम पार देखते हैं तो हमारी नजर आजाद हिंदुस्तान के एक बेहतरीन सांसद पर जाती है जिसने बहुत पहले हमें इस बाबत चेताया था. एक समाजवादी और स्वतंत्रता सेनानी जिसे अंग्रेजों ने जेल में डाला और पुर्तगालियों ने भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आंखों का कांटा जिसने अपने अकेले दम पर मोरारजी देसाई की सरकार से दोहरी सदस्यता के मसले पर घुटने टेकवा दिये, एक लेखक जिसकी कलम मराठी, हिन्दी और अंग्रेजी में खूब चलती थी, बिहार से लोकसभा के लिए चार दफे सांसद- मधुकर रामचंद्र लिमये का परिचय आप चाहे जिन शब्दों में दें, हर बार वे आपको भारतीय गणराज्य के विवेक की ज्योति के रूप में नजर आयेंगे. यह साल उनकी जन्मशती का साल है.

साल 1985 में जब दलबदल विरोधी कानून पहली बार पेश हुआ तो इसके विरोध में उठी एकलौती आवाज उन्हीं की थी. सन 1967 के मशहूर ‘आया राम गया राम ‘ प्रकरण को याद करें जब एक विधायक ने ‘अंतरात्मा’ की आवाज पर एक ही दिन में दो दफे अपनी सियासी वफादारी का खूंटा बदल लिया था. इस प्रकरण के बाद से भारत की सियासत में जैसे दलबदल का एक पूरा दौर ही चला. सन 1980 में हरियाणा में भजनलाल जनता पार्टी के सभी विधायकों के साथ कांग्रेस से जा मिले. दलबदल को तब प्रातिनिधिक राजनीति का माखौल उड़ाने वाले कृत्य के रूप में देखा गया और ऐसा मानना ठीक ही था. ऐसे ही वक्त में किसी उर्वर दिमाग में इस ख्याल की चमक कौंधी कि सियासी दलबदल पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए.

एक तरह से देखें तो हमारा देश प्रतिबंध-प्रेमियों का देश है, प्रतिबंध लगा देने को किसी समस्या के स्थायी समाधान के रूप में देखने का जैसे चलन सा रहा है यहां. तो, ऐसी सोच के बीच दलबदल पर प्रतिबंध लगाने की बात ज्यादातर को ठीक जंच रही थी. ऐसे में, दलबदल पर रोक लगाने का एक विधेयक (दरअसल एक बड़ा संविधान संशोधन) का मसौदा तैयार हुआ और सदन में बड़े तामझाम, चौतरफा गूंजती तालियों और वाह-वाहियों के बीच पारित कर दिया गया.

लेकिन मधु लिमये तब दलबदल के विरोध में चली जनमत की तेज हवा के विरोध में उठ खड़े हुए. वे तब सांसद नहीं थे. उन्होंने देश को चेताया कि मर्ज की जो दवा तजवीज की जा रही है वह तो मर्ज से भी ज्यादा बुरी है. एक लेख-माला (ये लेख 1985 में टाइम्स ऑफ इंडिया में लॉ अगेन्स्ट डिफेक्सन शीर्षक से सिलसिलेवार छपे) में उन्होंने बताया कि संविधान का ऐसा संशोधन संसदीय राजनीति की नींव पर ही कुठाराघात है.

दलबदल विरोधी कानून को लेकर उनकी तीन आपत्तियां थीं. एक तो यही कि इस कानून से संसद में होने वाली बहस बेमानी हो जायेगी क्योंकि निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने जमीर की आवाज के हिसाब से बात कहने के लिए स्वतंत्र ना रह जायेंगे. दूसरी आपत्ति ये कि व्हिप का चलन पार्टी के नेतृवर्ग के भीतर तानाशाही की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा. तीसरी बात यह कि दलबदल कानून से खुदरा भाव से होने वाला दलबदल चाहे रुक जाये लेकिन थोक भाव से होने वाले दलबदल के रास्ते फिर भी खुले रहेंगे.

इस चेतावनी के चार दशक बाद के वक्त में हम देखते हैं कि मधु लिमये ने जो भी आशंकाएं जतायीं वे सब सच निकली हैं. हम माया मिली ना राम वाली दशा को पहुंच गये हैं. हमने सांसदों और विधायकों की आवाज पर ताला जड़ने का काम तो बड़ी कामयाबी से कर दिखाया है लेकिन बेहयाई की नजीर बन चले थोक भाव से होने वाले दलबदल नहीं रोक सके हैं.

यह भी पढ़ें: इंस्टाग्राम स्किन केयर एक गड़बड़ झाला और फर्ज़ी दावों का एक फलता-फूलता उद्योग है

कर्नाटक, गोवा या मणिपुर- तीन मॉडल, जो मनभाये सो चुनिए

भारत के संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ने का मुख्य मकसद निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त को रोकना था ताकि कोई इस रास्ते पर चलकर जनादेश को बलात अपनी जेबी चीज बनाने की हरकत ना कर सके. लेकिन ये मकसद अभी तक साकार नहीं हो सका. महाराष्ट्र में अभी जो नौटंकी हुई वह ये बताने को काफी है कि जब किसी निर्वाचित सरकार को गिराने के लिए ऐड़ी-चोटी का जोर लगाया जाता है तो ये कानून (दलबदल विरोधी) कितना नाकारा साबित होता है.

बीते कुछ सालों में हमने दलबदल विरोधी कानून को कामयाबी के साथ धता बताने के लिए तैयार कई मॉडलों को अमल में आते हुए देखा है और यह न्यायपालिका की नाक के ऐन नीचे तथा खुल्लम-खुला हुआ है. एक है कर्नाटक में आजमाया गया मॉडल ऑपरेशन कमल: इसमें आपको पहले जरूरत भर के विधायक जुटाने होते हैं जो सत्ताधारी पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हों. ये विधायक बड़ी शाइस्तगी के साथ अपनी सीट से इस्तीफा देते हैं, फिर किसी दूसरी पार्टी के चुनाव-चिन्ह से उपचुनावों में विजयी होते हैं. इस जीत में नोटों की गड्डियां यानी नकद-नारायण से बड़ी मदद मिलती है और ये पता ही नहीं चलता कि दरअसल बंडल के बंडल नोट आये किधर से हैं. जीत के बाद ये विधायक एक नई सरकार बना लेते हैं. एक पुराना और ठोका-आजमाया गोवा मॉडल है: इसमें थोक भाव से खरीद-फरोख्त होती है, आप पूरे विधायक-दल से उसकी राजनीतिक निष्ठा बदलवा लेते हैं और ऐसा पार्टी के नेतृवर्ग की अवहेलना करते हुए होता है, जैसा कि बीएसपी के विधायकों के साथ कांग्रेस ने राजस्थान में किया था.

लेकिन गोवा का यह मॉडल मणिपुर मॉडल को आजमाइश से नहीं रोक सका. इस मॉडल को अपनाते हुए खुदरा भाव से खरीददारी हुई और चंद विधायकों ने दलबदल विरोधी कानून को ठेंगा दिखाते हुए पाले बदल लिये. विधानसभा के अध्यक्ष और अदालतें चुप रहीं जब तक कि ऐसी चुप्पी साध रखना जरूरी था. और, आखिर को हमने ऑपरेशन गुवाहाटी भी देख ही लिया जो महाराष्ट्र मॉडल गढ़ने की प्रेरणा साबित हो सकता है.

इस मॉडल में आपको सत्ताधारी पार्टी के कुछ विधायक तोड़ लेने होते हैं, फिर इंतजार करना होता है कि तोड़े हुए इन विधायकों के झुंड में सत्ताधारी पार्टी के कुछ और विधायक आ जुड़ें ताकि वैधानिक जरूरत पूरी की जा सके. इस पूरी अवधि में वे सब संस्थाएं लंबी तानकर सोती रहती हैं जिन्हें जिम्मेदारी संविधान के रखवाली की दी गई है. दलबदल विरोधी कानून तो एक मजाक है, एक अदना सी कानूनी अड़चन जिसे सत्ता का कोई भी दलाल चुटकी बजाते चूर-चूर कर सकता है, यह कुछ उतना ही आसान है जितना कि पॉवर ऑफ अटॉर्नी के बूते रियल इस्टेट की खरीद-बिक्री.

इससे भी बुरा यह कि हमने राजनीति के नुमाइंदों के बीच भेदभाव से भरे दो वर्ग बना डाले हैं—एक वर्ग वह जो दल-बदल कानून को उलांघ सकता है और एक वह जो ऐसा नहीं कर ही नहीं सकता. अगर आप अपनी पार्टी में एक ऐसे सांसद या विधायक हैं जिसकी अंतरात्मा पार्टी के किये-धरे को लेकर जब-तब कचोटते रहती है या फिर अपनी पार्टी के सिद्धांत या नीतियों से आपका जमीर तालमेल नहीं बैठा पा रहा, तो फिर, ऐसी दशा में कहीं और जाने का आपके पास चारा ही नहीं बचता. आपकी पार्टी व्हिप का चाबुक चलायेगी और आपको अपने विवेक की आवाज गले में घोंट रखने के लिए मजबूर कर देगी. आम आदमी पार्टी ने एक बार व्हिप का ऐसा ही चाबुक चलाया और अपने तत्कालीन असंतुष्ट विधायक पंकज पुष्कर को खुद ही के खिलाफ वोट डालने के लिए मजबूर किया, पंकज पुष्कर को एक ऐसे प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालना पड़ा जिसमें खुद उन्हीं पर दोषारोपण किया गया था!

सदन में होने वाली बहसों की गुणवत्ता को खैर लगातार गिरावट की शिकार हो ही रही है लेकिन यह बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि दलबदल विरोधी प्रावधानों के कारण संसद और विधानसभाओं में चलने वाली कार्यवाहियों एक प्रहसन में तब्दील होकर रह गई हैं. वे नेता जिनके नाम का सिक्का पार्टी पर चलता है और जो चीफ व्हिप (मुख्य सचेतक) को आदेश दे सकते हैं उनका जैसे पार्टी के विधायकों और सांसदों की जिंदगी पर एक तरह से कब्जा है. पार्टी में अंदरुनी लोकतंत्र के नाम पर जो कुछ बचा रह गया था वह भी इस दलबदल विरोधी कानून के कारण जाता रहा.

और, अगर आपकी पार्टी का नाम बीजेपी है तो फिर आपके लिए दलबदल कानून सिर्फ कागज का टुकड़ा भर है, बस सरकार के शीर्ष स्तर से कुछ फोन-कॉल्स सही पते-ठिकाने पर जाने भर की जरूरत है. कहां तो सदन के अध्यक्ष को किसी रेफरी की भांति तटस्थ रवैया अपनाना था और कहां हम ये देख रहे हैं कि सदन का अध्यक्ष दलबदल के खेल में खुद ही जबर्दस्त खिलाड़ी बना हुआ है. दलबदल के सहारे जो अपावन गठबंधन तैयार होता है, उसे पवित्रम्-पवित्रम् कहकर वैधता का प्रमाणपत्र थमाने में राज्यपाल जरा भी देरी नहीं करते. और, अदालतें ऐसे हर मौके पर मौन-स्वीकृति की मुद्रा में होती हैं, वे नये सिद्धांत और नजीर खोजती हैं जो सत्ताधारी पार्टी के हितों के अनुकूल पड़े.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र में चला सियासी खेल नैतिक और राजनीतिक से कहीं ज्यादा वैचारिक है

कानून से राजनीति का सुधार नहीं हो सकता

दलबदल कानून सिर्फ मर्ज को ठीक करने में ही नाकाम नहीं हुआ बल्कि इस कानून ने अन्य संवैधानिक निकायों को पतन के गर्त में ठेलने में सक्रिय भूमिका निभायी है. एक तो हमने सदन के अध्यक्ष के रूप में शायद ही कभी कोई तटस्थ व्यक्ति चुना हो (जी.वी. मावलंकर तथा सोमनाथ चटर्जी इस चलन के अपवाद कहे जा सकते हैं). दूसरे, दलबदल विरोधी कानून के कारण किसी भी पार्टी के लिए सदन के तटस्थ अध्यक्ष की बात सोच पाना असंभव हो गया है. राज्यपाल नाम की संस्था भी क्षरण की शिकार है. और, इसी तरह न्यायपालिका की प्रतिष्ठा भी मलिन हुई है.

इस नाते, मधु लिमये के लिए उनकी जन्मशती के वर्ष में सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी कि हम संविधान से दसवीं अनुसूची हटा दें और मजाक बन चले इस कानून से ये उम्मीद पालना छोड़ दें कि वह दलबदल को रोक सकता है.

लेकिन दलबदल की समस्या का क्या, हम उसके लिए क्या करें? यह निश्चित ही एक खतरा है, मतदाताओं और उस रिश्ते के लिए कत्तई अपमानजनक जो जनता और उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच लोकतंत्र में मानकर चला जाता है. जैसा कि मैं पहले भी लिख चुका हूं, समस्या के समाधान की कुंजी जनता-जनार्दन के हाथ में है, दलबदलू जब अगली बार वोट मांगने के लिए दरवाजा खटखटायें तो जनता उन्हें सबक सिखा सकती हैं. अगर लोग दलबदलुओं को सबक नहीं सिखाते (और गोवा इस मामले में कुख्यात हो चला है) तो बाहर से किया जाने वाला ऐसा कोई उपाय नहीं जो कारगर साबित हो. आप लोकतंत्र को लोगों से बचाये रखने का कोई टीका तो ईजाद नहीं कर सकते ना! किसी क्षेत्र विशेष की नीतियां सुधारनी हों तो हम राजनीति का मुंह देखते हैं लेकिन राजनीति को सुधारना हो तो हम किसका मुंह जोहें? लोकतंत्र में सिर्फ जनता ही समाधान है.

कानून जब-तब जनता का मन बनाने में मददगार हो सकते हैं (जैसे कि ये प्रावधान कि चुनाव के उम्मीदवार अपनी धन-संपत्ति और अपने ऊपर दर्ज मुकदमों का खुलासा करें) या फिर कानून कुछ अल्पसंख्यक तबकों को बहसंख्यकवाद की ज्यादतियों से बचाने में मददगार हो सकते हैं लेकिन जहां तक लोकतांत्रिक मान-मूल्यों को सार्वजनिक जीवन में अमल में लाने की बात है— कानून जनता का स्थान नहीं ले सकते. कानून कोई भी हो, उससे ये गारंटी नहीं हो सकती कि चुनाव के जरिए ईमानदार जन-प्रतिनिधि चुनकर सदन में आयेंगे. कोई भी कानून राजनीतिक दलों को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि वे अपने चुनावी वादों को लागू करें या फिर पार्टी के कामकाज में अंदरुनी तौर पर लोकतांत्रिक रीति-नीति का बर्ताव करें. राजनीति को सुधारने के लिए सर्वगुण-संपन्न कानूनी उपाय खोजना एक घातक लालच है.

(लेखक स्वराज इंडिया के सदस्य और जय किसान आंदोलन के सह-संस्थापक हैं. व्यक्त विचार निजी हैं)

(इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: ‘सर तन से जुदा’ फिलॉस्फी नहीं छोड़ रहे मुस्लिम नेता—उदयपुर हत्याकांड पर हिंदू दक्षिणपंथी प्रेस ने क्या लिखा