प्राचीन काल में युद्ध के दौरान अपने देश की जनता और सेना का हौसला बढ़ाने और दुश्मनों के मन में खौफ पैदा करने के लिए ढोल-नगाड़े, तुरही आदि बजाए जाते थे. आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इनकी जगह ले ली है नेताओं के सियासी बयानों ने. वे राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तय करने और उसे लागू करने के फैसले करने लगे हैं. नागरिक शासन के नियंत्रण, और युद्ध में चौंकाऊ कदम को सिद्धांत माने जाने के मद्देनजर सैन्य महकमा राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सार्वजनिक बयान नहीं देता और राजनीतिक सत्ता से मिलने वाले निर्देशों को लागू करने पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखता है.

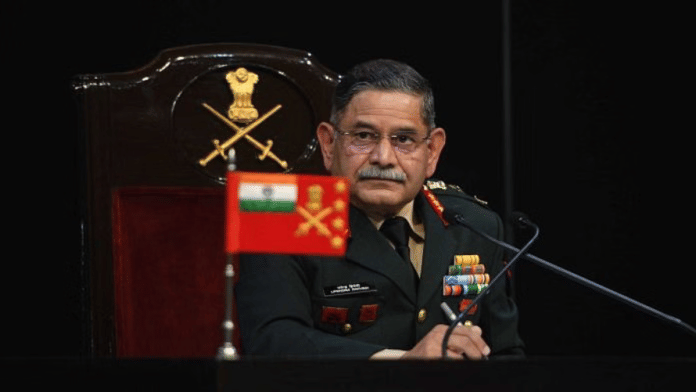

इसलिए, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ‘चीफ ऑफ दि आर्मी स्टाफ’ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पूर्ण युद्ध का संकेत देते हुए पाकिस्तान को यह खुली चेतावनी दी कि उसका ‘इतिहास और भूगोल” बदल दिया जाएगा तब यह कुछ असामान्य बात लगी.

पाकिस्तान सर क्रीक के सामने अपना जो सैन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है उसके मद्देनजर रक्षा मंत्री ने 2 अक्टूबर को भुज के सैन्य अड्डे पर कहा कि “सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की उसका इतना तगड़ा जवाब दिया जाएगा कि उसका इतिहास और भूगोल, दोनों बदल जाएगा.” उन्होंने आगे यह भी कहा कि “1965 में भारतीय सेना दिखा दिया था कि वह लाहौर तक पहुंच सकती है. 2025 में पाकिस्तान याद रखे कि कराची तक का एक रास्ता सर क्रीक से होकर गुजरता है.”

इसके अगले दिन जनरल द्विवेदी ने राजस्थान के अनूपगढ़ में अग्रिम मोर्चे पर सैनिकों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर वह भारत में आतंकवाद को शह देने से बाज नहीं आया तो उसे इसके घातक नतीजे भुगतने पड़ेंगे. उन्होंने कहा कि “इस बार हम वैसा संयम नहीं बरतेंगे जैसा ऑपरेशन सिंदूर-1 में बरता था. हम इतना जोरदार हमला कर सकते हैं कि पाकिस्तान यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि इतिहास और भूगोल में उसकी जगह कायम रहेगी या नहीं.”

इससे कुछ घंटे पहले भारतीय वायुसेना दिवस से एक दिन पहले प्रेस कनफरेंस में वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत सिंह ने बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के अग्रिम मोर्चे के 12-13 विमानों को नष्ट कर दिया गया था. लंबी दूरी तक मार करने वाली S 400 एयर डिफेंस सिस्टम के हमले में उसका एक ‘एयरबोर्न अर्ली वार्निंग ऐंड कंट्रोल’ (AEW&C) विमान या एक ‘सिग्नल्स इंटेलिजेंस’ (SIGINT) विमान के साथ-साथ F-16 और JF-17 वर्ग के पांच लड़ाकू विमान नष्ट हुए. पाकिस्तान के अंदर तीन अलग-अलग अड्डों पीआर भारतीय हमले में एक C-130 ट्रांसपोर्ट विमान, एक AEW&C विमान, और हैंगरों में खड़े चार-पांच विमानों (संभवतः F-16) को नुकसान पहुंचा. वायुसेना अध्यक्ष ने अपने दावों के पक्ष में कोई सबूत तो नहीं दिया लेकिन पाकिस्तान के इन दावों को “मनोहर कहानियां” बता दिया कि उसने 7 मई को भारत के पांच-सात लड़ाकू विमान मार गिराए थे.

अपनी आदत के अनुसार पाकिस्तानी फौज के जन संपर्क महकमे ने 4 अक्टूबर को अभूतपूर्व बयान में कहा कि भारतीय रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्षों के बयान उकसाऊ और बड़बोले हैं और वे मनमाना हमला करने का बहाना खोजने की कोशिश ही हैं. बयान में चेतावनी दी गई कि पाकिस्तान में वह ताकत और इरादा है कि वह भारत के हरेक कोने में जंग लड़ सकता है. और अगर पाकिस्तान को (परमाणु हथियारों के जरिए) नक्शे से मिटा दिया गया तो यह ‘हश्र साझा होगा”.

हकीकत क्या है

परमाणु हथियारों से लैस दो प्रतिद्वंद्वी देशों का इस तरह एक-दूसरे को “इतिहास और भूगोल” से मिटा डालने की बातें करना मुझे अविश्वसनीय और विचित्र लगता है. परमाणु हथियारों से लैस देश सर्वनाश करने वाला पूर्ण निर्णायक युद्ध लड़ने की बात नहीं किया करते, और मैं तो कहूंगा कि नहीं कर सकते. जब भी कोई लड़ाई वजूद खत्म करने के कगार पर पहुंचती है, परमाणु हथियार का प्रयोग हो सकता है. परमाणु हथियार पर आधारित रणनीति का आधार यही है.

सटते ही विस्फोट करने वाले घेराबंदी तार की तरह खौफ पैदा करने वाला परमाणु झांसा एक ही सीमा तक कारगर हो सकता है. परमाणु हथियार के इस्तेमाल से पहले सीमा के अंदर रहने वाली लड़ाई के लिए गुंजाइश तो होती है और परमाणु हथियार से लैस सभी देश पारंपरिक युद्ध की इतनी क्षमता रखते हैं कि दुश्मन में खौफ पैदा कर सकें और इस तरह अपनी इज्जत, अपनी जमीन, सैन्य क्षमता, और आर्थिक संपत्तियों को नुकसान से बचा सकें. इस वजह से, परमाणु हथियार से लैस देशों के बीच लंबे पारंपरिक युद्ध की बातें खामखयाली ही है. एकमात्र अपवाद यह हो सकता है कि नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा के इर्द-गिर्द मामूली लाभ के लिए दोनों तरफ से सैनिकों का लंबे समय तक जमावड़ा हो सकता है या छिटपुट झड़पें हो सकती हैं, या सरकार द्वारा प्रायोजित बगावत या परोक्ष लड़ाई चल सकती है. रूस-यूक्रेन (जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है) युद्ध का मॉडल भारत के किसी काम का नहीं है.

चीन, पाकिस्तान, भारत परमाणु हथियार संपन्न देश हैं और ये तीनों पिछले 27 साल से एक-दूसरे पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करते रहे हैं मगर उसी नतीजे पर पहुंचते रहे हैं जिसका जिक्र ऊपर किया गया है. इसलिए भारतीय राजनीतिक तथा सैन्य सत्ता के लिए बेहतर यही होगा कि वे अपनी परमाणु शक्ति के खौफ को मजबूत करते रहें और ऐसी व्यावहारिक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तथा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा नीति तैयार करें ताकि सेना परमाणु हथियारों के प्रयोग के कगार से नीचे सीमित पारंपरिक युद्ध लड़ सके. पारंपरिक युद्ध लड़ने की हमारी क्षमता ऐसी हो कि वह पाकिस्तान में हमले का खौफ पैदा करे और चीन में युद्ध टालने का खौफ पैदा करे जब तक कि हम सैन्य क्षमता में लगभग उसकी बराबरी हासिल कर सकें.

जीत का पैमाना

इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाना चाहिए कि परमाणु हथियारों के प्रयोग के कगार से नीचे की किसी लड़ाई में जीत का पैमाना मनोवैज्ञानिक पहलू के लिहाज से ही आंका जाएगा. टेक्नोलॉजी और संख्या के मामले में श्रेष्ठता के बावजूद जो नुकसान पहुंचाया जाएगा उसे परमाणु हथियारों से होने वाले नुकसान से कमतर रखा जाएगा. इसलिए जीत को मनुष्यों और संपत्तियों की क्षति की तुलना के आधार पर नहीं आंका जाएगा.

ज़ोर मानसिक रूप से पंगु बनाने पर होना चाहिए, ऐसी स्थिति पर जिसमें दुश्मन अपने पास संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाता या इसमें नाकाम रहता है. यह ‘ओओडीए’ (ऑबजर्व-ओरिएंट-डिसाइड-एक्ट यानी देखो-समझो-फैसला करो-कार्रवाई करो) चक्र को दुश्मन के मुक़ाबले ज्यादा तेजी से और बार-बार लागू करके हासिल किया जा सकता है. नुकसान पहुंचाया जाएगा उसे परमाणु हथियारों से होने वाले नुकसान से कमतर रखा जाएगा. मनुष्यों और संपत्तियों की क्षति को परमाणु हथियारों से होने वाली क्षति से नीचे रखना होगा.

ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक दूसरे परिदृश्य की कल्पना कीजिए, जिसमें भारतीय वायुसेना (आईएएफ) पाकिस्तानी वायुसेना (पीएएफ) के विमानों को धोखे से लुभाकर आसमान में आने को मजबूर करती है और लंबी दूरी तक मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से उन्हें निशाना बनाती है, जिससे बचने के लिए उसके विमान अपने भूमिगत अड्डों की ओर भागते हैं. इसके साथ ही उसकी एयर डिफेंस सिस्टम को मानव रहित एरियल सिस्टम (यूएएस) तथा जमीन/हवा से मार करने वाली मिसाइलों से निशाना बनाया जाता है. इसके तुरंत बाद आतंकवादी अड्डों, हवाई अड्डों, और कमांड/कंट्रोल केंद्रों पर एक साथ जोरदार हमला किया जाता है यह पूरा ऑपरेशन 24 घंटे में खत्म कर दिया जाता है और इसका मनोवैज्ञानिक असर यह होता है कि उसका सैन्य नेतृत्व मानसिक रूप से पंगु होकर शांति की गुहार लगाने लगता है. लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर वास्तव में किया गया उसमें आकलन में शुरुआती कमियों के कारण सैन्य ठिकानों से ज्यादा आतंकवादी अड्डों को निशाना न बनाने का जो फैसला किया गया उसके चलते यही नतीजे हासिल करने में 88 घंटे लग गए.

भारत की जीत यह है कि उसने पूरे पाकिस्तान में आठ हवाई अड्डों, रडार अड्डों, कमांड एवं कंट्रोल के केंद्रों पर 9-10 मई की रात प्रतीकात्मक रूप से भीषण हमले किए. आइएएफ ने इन हमलों के ठोस सबूत पेश किए. परमाणु हथियारों से होने वाली क्षति की सीमा का ध्यान रखते हुए सीमित तथा प्रतीकात्मक क्षति पहुंचाई गई. लेकिन असली असर मानसिक पहलू पर पड़ा, जो उस हवाई क्षमता के प्रदर्शन की वजह से पड़ा जिसे चुनौती नहीं डी जा सकी. यहां यह कहना उपयुक्त होगा कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत को जो अस्वीकार्य क्षति हुई है वह उसकी परमाण्विक क्षमता की एक विशेष सीमा को छूती है. इसलिए, फायदे में रहने का जो शोर मचाया जा रहा है वह बेमानी ही है.

हम जो कहानी कह रहे हैं उसमें इस बात पर ज़ोर होना चाहिए था कि आइएएफ कार्रवाई करने के लिए कितनी स्वतंत्र थी और आसमान पर पाकिस्तान के मुक़ाबले उसका कितना ज्यादा नियंत्रण था जिसकी वजह से उसके लड़ाकू विमानों को भूमिगत अड्डों में रहना पड़ा और उसके एयर डिफेंस अड्डों को धोखा, इलेक्ट्रोनिक युद्ध और विनाश के जरिए निष्क्रिय कर दिया गया. सुरक्षित दूरी से दुश्मन के इलाके में निशाना बनाए गए विमानों की क्षति को शायद ही साबित किया जा सकता है. बाद में, इलेक्ट्रोनिक खामोशी थोपे जाने के कारण सोशल मीडिया पर आने वाले सीमित सबूतों को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा.

चीनी सैन्य रणनीतिकार सुन ज़ू की प्रसिद्ध उक्ति है कि ‘एक सौ लड़ाइयों में एक सौ जीत हासिल करना कोई महारत नहीं है. असली महारत तो बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना है’. जीत का पैमाना क्या है? क्या लड़ाकू विमानों की कुल संख्या के 1-2 प्रतिशत को क्षति पहुंचाने को या दुश्मन के इलाके पर भीषण सांकेतिक हमले को, जिसके कारण मानसिक पंगुता हुई, जीत का पैमाना माना जाएगा? इसका फैसला मैं पाठकों पर छोड़ता हूं.

राजनीति में सेना का दखल

सेना अगर राजनीति के दायरे में कदम रखती है तो इसे लोकतंत्र के लिए अपशकुन ही माना जाएगा. नेता लोग जनमानस को निशाना बनाते हैं और यह काम राष्ट्रीय सुरक्षा और दुश्मन का नाश करने वाली सैन्य ताकत को लेकर लफ्फाजी और शोषराबे के सिवाय और किसी तरीके से बेहतर ढंग से नहीं किया जा सकता. लेकिन सैन्य नेतृत्व भी यही करने लगे तो यह सबसे खतरनाक बात हो जाती है. जनरलों को हकीकत का पता होता है और वे अगर राजनीतिक लफ्फाजी के सुर-में-सुर मिलाते हैं तो सेना में अंधी आस्था रखने वाली जनता की अपेक्षाएं और बढ़ जाती हैं. यह दोषपूर्ण रणनीतिक फैसले करवा सकता है. 1962 में सेना ने राजनीतिक लफ्फाजी और ऊंचे दावों का अनुमोदन किया था तब देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी.

सैन्य नेतृत्व से अपेक्षा की जाती है कि वह सरकार को सही सलाह देगी और उसकी रणनीति में खामियों की ओर ध्यान खींचने का नैतिक साहस दिखाएगी. ऑपरेशन सिंदूर से पहले 15 दिनों तक राजनीतिक बयानों का ज़ोर आतंकवादियों को दंडित करने पर था. आश्चर्य यह है कि सेना ने भी इसी रौ में सैन्य ठिकानों के बदले आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाने को प्राथमिकता दी और उसे शुरू में ही झटकों का सामना करना पड़ा और उसने पाकिस्तान को बहाने उपलब्ध करा दिए.

यह संदर्भों की राजनीतिक शर्तों के कारण हुआ या सेना की निर्णय प्रक्रिया के कारण, यह अटकलों का विषय बन गया.

भारतीय सैन्य नेतृत्व के लिए उचित यही होगा कि वह जनता को निशाना बनाकर किए जाने वाले शोरशराबे से दूर रहे और अपनी रीढ़ सीधी करके सरकार को पेशेवराना सलाह दे. एक बार जब राजनीतिक स्तर पर फैसला कर दिया जाए तब वह सेना के बुनियादी तत्वों को अक्षुण्ण रखते हुए उसे व्यावहारिक रणनीति के रूप में ढाल दे. अगर राजनीतिक भ्रांतियां कार्रवाई संबंधी रणनीति को फिर भी प्रभावित कर रही हों तो उसमें इतनी दृढ़ता हो कि वह ‘कार्रवाई की पूर्ण आजादी’ का उपयोग करते हुए जवाबी कार्रवाई करने के आम तौर पर सरकार द्वारा सुझाए गए तरीके, लक्ष्यों और समय के बारे में खुद निर्णय करे.

लेफ्टिनेंट जनरल एच. एस. पनाग (सेवानिवृत्त), पीवीएसएम, एवीएसएम, ने 40 साल तक भारतीय सेना में सेवा की. वे उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान के कमांडर रहे. रिटायरमेंट के बाद, उन्होंने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में सदस्य के रूप में काम किया. यहां व्यक्त विचार उनके निजी हैं.

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: भारत को पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखना होगा, हिसाब के दिन कार्रवाई आसमान से गिरी गाज की तरह करें