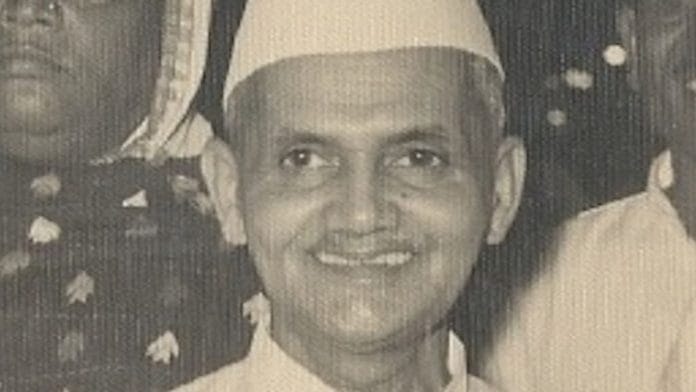

‘जय जवान, जय किसान’ के नारे के साथ लाल बहादुर शास्त्री ने न सिर्फ देश से वादा किया, बल्कि उसे निभाया भी और पूरे देश को अपने साथ लेकर चले. भारत के जवानों ने 1965 की जंग में देश को आज़ादी के बाद पहली निर्णायक जीत दिलाकर गर्व से सिर ऊंचा कर दिया — जो कि 1962 में चीन से मिली हार के बिल्कुल उलट था. इसी तरह, किसानों ने हरित क्रांति को उत्साह और मेहनत से अपनाकर भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाया.

लेकिन जब बात भ्रष्टाचार जैसी बुराई से लड़ने की आई, तो शास्त्री जी ने भले ही दिल से पूरी कोशिश की कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी की बात आम हो, पर नतीजे उतने सफल नहीं रहे. उनका अपना जीवन ईमानदारी और सादगी की मिसाल था, लेकिन गृह मंत्री के रूप में वे उन आरोपों से बेहद दुखी थे जो कुछ बड़े मुख्यमंत्रियों — जैसे जम्मू-कश्मीर के बख्शी गुलाम मोहम्मद, पंजाब के प्रताप सिंह कैरों, उत्तर प्रदेश के सी.बी. गुप्ता, ओडिशा के बीजू पटनायक और उनके कुछ कैबिनेट सहयोगियों जैसे के.डी. मालवीय पर लगे थे.

असल में संसद में 6 जून 1962 को भ्रष्टाचार पर हुई गंभीर चर्चा के दौरान शास्त्री जी ने कहा था: “मुझे लगता है कि यह मामला केवल अफसरों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए. अच्छा होगा कि इस पर अफसरों और अनुभवी जनप्रतिनिधियों के बीच विचार-विमर्श हो. शायद आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि मैंने सुझाव दिया है कि भ्रष्टाचार की बुराइयों पर गंभीरता से विचार करने के लिए एक औपचारिक समिति बनाई जाए…असल में, हमें समस्याएं पता हैं, असली बात है—उनका समाधान करना. इसलिए, मैं कुछ सांसदों और संभव हो तो अन्य सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे अधिकारियों के साथ बैठकर इस समस्या की समीक्षा करें और सुझाव दें.”

यह भी पढ़ें: सिर्फ अनाज बढ़ाने से नहीं सुलझेगा भारत का फूड सिक्योरिटी संकट, 60 साल पुरानी FCI करे पोषण पर फोकस

संथानम कमेटी

शास्त्री जी की संसद में की गई घोषणा के बाद गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक समिति बनाई गई, जिसमें सांसद के. संथानम (अध्यक्ष) के साथ संतोष कुमार बसु, टीका राम पालीवाल, आर. के. खादिलकर, टी. नाथ पई और शंभुनाथ चतुर्वेदी शामिल थे. इनके अलावा दो वरिष्ठ अफसर — एल. पी. सिंह (आईसीएस) और डी. पी. कोहली (आईपी) — भी कमेटी में शामिल किए गए. (बाद में ये दोनों क्रमशः भारत सरकार के गृह सचिव और सीबीआई के डायरेक्टर बने।)

कमेटी के मुख्य काम थे: मंत्रालयों, विभागों और सरकारी उपक्रमों में पहले से मौजूद सतर्कता तंत्र (विजिलेंस सिस्टम) की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया की जांच करना, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान जो बाद में सीबीआई बना के कामकाज की समीक्षा करना, भ्रष्टाचार रोकने के लिए बने दंड कानूनों की जांच करना, ऑल इंडिया सर्विसेज (आईएएस, आईपीएस वगैरह) के लिए आचार संहिता और अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया पर सुझाव देना.

और सबसे अहम — देश में जमाखोरी, काला बाज़ारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ अनुकूल माहौल बनाना.

कमेटी ने पाया कि: भ्रष्टाचार का ज़हर द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारी कमी और सरकारी नियंत्रण के चलते फैला, लेकिन आज़ादी के बाद भी यह जारी रहा. जैसे-जैसे सरकार का दायरा बढ़ा, विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही की व्यवस्था नहीं बनी. खासतौर पर राजस्व, पीडब्ल्यूडी, खाद्य आपूर्ति, औद्योगिक लाइसेंसिंग और पुलिस विभाग में यह समस्या गंभीर थी. सबसे बड़ी चिंता यह थी कि पहले जो भ्रष्टाचार केवल निचले स्तर के अफसरों तक सीमित था, वह अब ऑल इंडिया सर्विसेज और राजनीतिक नेतृत्व तक पहुंच गया था.

ध्यान देने वाली बात यह रही कि जहां मज़दूर संगठनों और राज्य स्तरीय व्यापारी संगठनों ने कमेटी का समर्थन किया, वहीं देश के बड़े उद्योगपति इससे दूरी बनाए रहे और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुलकर बोलने से बचे.

87 बैठकें

इस समिति ने कुल 87 बैठकें कीं और 31 मार्च 1964 को अपनी 306 पन्नों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी, लेकिन उससे पहले ही, कमेटी ने कुछ अहम सिफारिशें कीं जिन्हें सरकार ने तुरंत स्वीकार कर लिया और आज ये नियम ऑल इंडिया सर्विस (AIS) अधिकारियों की सेवा शर्तों की नींव माने जाते हैं.

कमेटी ने अपनी पहली चिट्ठी 20 अक्टूबर 1962 को लाल बहादुर शास्त्री को भेजी, जिसमें उसने अनुच्छेद 311 में थोड़ा बदलाव करने की सलाह दी. मकसद था कि उन अधिकारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए जो बार-बार लापरवाही करते हैं और अनुच्छेद 311 का इस्तेमाल ढाल की तरह करते हैं. असल में सरदार पटेल ने यह अनुच्छेद अफसरों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जोड़ा था, न कि उनके गलत आचरण को छिपाने या बचाने के लिए.

चीन के हमले के बाद, 17 नवंबर 1962 को संथानम ने शास्त्री को चिट्ठी लिखी और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स और स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के अधिकार क्षेत्र में बदलाव की सिफारिश की. फरवरी 1963 तक समिति ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) से जुड़े सुझाव दे दिए थे. मई में अफसरों के लिए आचार संहिता का पहला ड्राफ्ट सौंपा गया और 17 अगस्त को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (सीवीसी) बनाने का प्रस्तावित मसौदा भी सरकार को सौंप दिया गया.

हालांकि, शास्त्री ने बाद में कामराज योजना के तहत पद छोड़ दिया था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी गुलज़ारीलाल नंदा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उतने ही प्रतिबद्ध थे, उन्होंने 16 दिसंबर 1962 को संसद के दोनों सदनों में विजिलेंस कमीशन को लेकर प्रस्ताव रखा. यह प्रस्ताव 20 दिसंबर को सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिससे 14 फरवरी 1964 को भारत के पहले विजिलेंस कमिश्नर जस्टिस नितूर श्रीनिवास राव की नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ. राव एक गांधीवादी थे और उन्होंने गांधी की रचनाओं का कन्नड़ में अनुवाद भी किया था. उस समय तक शास्त्री प्रधानमंत्री कार्यालय से बिना किसी प्रभार से जुड़े मंत्री की तरह काम कर रहे थे.

रिपोर्ट में कई ऐसे कारणों की पहचान की गई, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे — जैसे महंगाई से निपटने के लिए मिलने वाला महंगाई भत्ता (डीए), उचित आवास और मकान किराया भत्ता (एचआरए), परिवार के लिए चिकित्सा सुविधा, बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता. इन उपायों ने कर्मचारियों की शिकायतें कुछ हद तक कम की हैं. हालांकि, ये उपाय पूरी तरह से दोषमुक्त नहीं हैं, लेकिन सोचिए अगर ये सुविधाएं कभी दी ही नहीं जातीं, तो हालात और कितने खराब हो सकते थे?

यह भी पढ़ें: शास्त्री के दौर में खाद्य संकट के लिए MSP लागू हुई मगर अब उस पर पुनर्विचार की ज़रूरत

दांत या नकली दांत?

बीते वर्षों में चाहे यूपीए सरकार रही हो या एनडीए की, कानूनी प्रावधानों को और सख्त बनाया गया है. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, 2003 ने आयोग को कई अहम अधिकार दिए, जैसे: लंबित मंजूरी मामलों की समीक्षा करना, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में सतर्कता जांचों की निगरानी करना और जनहित प्रकटीकरण प्रस्ताव 2004 के तहत व्हिसलब्लोअर्स (गड़बड़ी उजागर करने वालों) की रक्षा करना.

आरटीआई कानून, 2005 ने भी पारदर्शिता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई और लोकपाल व लोकायुक्त कानून, 2013 ने आखिरकार संथानम समिति के उस सपने को साकार किया, जिसमें सांसदों और मंत्रियों समेत सभी सार्वजनिक पदधारियों की जवाबदेही तय करने के लिए एक स्वतंत्र जांच संस्था होनी चाहिए थी.

पिछले 60 सालों में सीवीसी का पद आमतौर पर ऐसे लोगों को मिला जो ईमानदार और प्रतिष्ठित रहे. सिर्फ पी. जे. थॉमस की नियुक्ति विवादों में रही, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया. बाकी अधिकतर विजिलेंस कमिश्नर्स ने ईमानदारी और पारदर्शिता की सोच को मजबूत किया. कुछ लोग — जैसे जी. सोमैया, एन. विट्टल, प्रत्युष सिन्हा और संजय कोठारी रिटायरमेंट के बाद भी सिविल सोसाइटी से जुड़े रहे.

जी. सोमैया ने अपनी किताब “The Honest Always Stand Alone” में अफसरों को सलाह दी कि वे निजी और पेशेवर जीवन में ईमानदारी बनाए रखें. एन. विट्टल ने उन अफसरों के नाम उजागर करने की परंपरा शुरू की जिनकी संपत्ति उनकी आय से ज्यादा थी और डिजिटल पारदर्शिता को बढ़ावा दिया.

हालांकि, प्रत्युष सिन्हा ने एक बार कहा था कि “सीवीसी के पास असली दांत नहीं, सिर्फ नकली दांत हैं”, लेकिन उन्होंने कार्यप्रणाली में सुधार कर उसे ज्यादा प्रभावशाली बनाया. रिटायरमेंट के कई साल बाद भी उन्हें SEBI की निष्पक्षता से जुड़ी समिति का प्रमुख बनाया गया, जो उन्होंने बिना किसी पारिश्रमिक (pro bono) के किया.

अंधेरे में उम्मीद की किरण

इस लेखक ने संजय कोठारी के साथ मिलकर भारतीय खाद्य निगम (FCI) और नाफेड की खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए नज़दीकी तौर पर काम किया. इस पहल की बुनियादी सोच यह थी: अगर गुणवत्ता को तर्कसंगत तरीके से मापा जा सके, तो नीचे के स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है.

जैसा कि पहले के कॉलम में बताया गया था, FCI ने ट्रांजिट लॉस (परिवहन के दौरान नुकसान) को घटाने में जो सफलता पाई और राज्यों के बीच व्यापार और जीवन को आसान बनाने की रैंकिंग में प्रतिस्पर्धा जो बढ़ी है — यह साफ दिखाता है कि अंधेरे में भी उम्मीद की किरण है.

(यह लेख लाल बहादुर शास्त्री और उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं पर आधारित सीरीज़ का चौथा हिस्सा है)

(संजीव चोपड़ा एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और वैली ऑफ वर्ड्स साहित्य महोत्सव के निदेशक हैं. हाल तक वे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक भी रहे हैं. उनका एक्स हैंडल @ChopraSanjeev है. यह लेख लेखक के निजी विचार हैं.)

स्पष्टीकरण: लेखक लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल (एलबीएस म्यूज़ियम) के ट्रस्टी भी हैं.

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: वाइट रिवॉल्यूशन—कैसे शास्त्री के NDDB ने किसानों को केंद्र में रखने वाली अर्थव्यवस्था की नींव रखी