1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रांतीय सूची में कुल 54 विषय थे, जिनमें सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग (PWD), कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा भी शामिल थे, लेकिन 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो भारत के युद्ध एवं आपूर्ति विभाग को पहले से कहीं ज़्यादा अधिकार और अब तक का सबसे बड़ा बजट मिल गया. अचानक इस विभाग में भ्रष्टाचार और पक्षपात की शिकायतों की बाढ़ आ गई. इसके बाद 1941 में सरकार ने इन शिकायतों की जांच के लिए इस विभाग के तहत लाहौर में एक स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट (SPE) बनाने के लिए कार्यकारी आदेश जारी किए, जिसके सुपरिंटेंडेंट कुर्बान अली और कानूनी सलाहकार राय बहादुर करम चंद जैन थे. 1942 में रेलवे से जुड़े अफसरों और ठेकेदारों को भी इसके दायरे में लाया गया. जब SPE के अधिकार क्षेत्र को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, तो 1943 में ब्रिटिश सरकार ने ऑर्डिनेंस XXII जारी कर इसे कानूनी मंज़ूरी और अधिकार दे दिए, ताकि युद्ध एवं आपूर्ति विभाग के भीतर SPE की स्थापना वैध हो सके.

युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन भ्रष्टाचार की समस्या खत्म नहीं हुई. 1946 में अंतरिम सरकार में गृह सदस्य सरदार वल्लभभाई पटेल ने केंद्रीय विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसके तहत दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट (DSPE) अधिनियम बनाया गया. इसके ज़रिए पूरे देश में केंद्र सरकार के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार की जांच का अधिकार दिया गया. एजेंसी का प्रशासनिक नियंत्रण युद्ध एवं आपूर्ति विभाग से गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया.

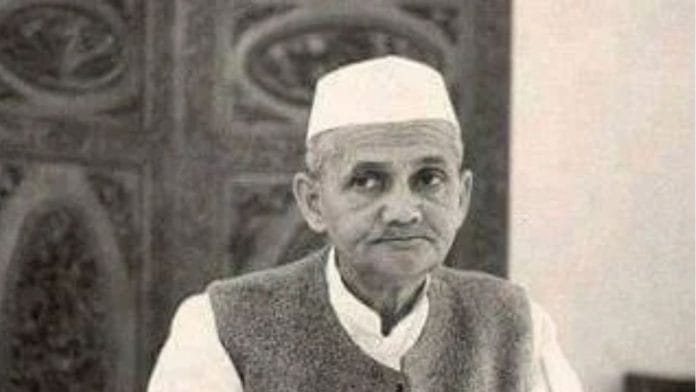

शास्त्री का सीबीआई को दिया गया जनादेश

पाठकों को याद होगा कि पिछले कॉलम में तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा बनाई गई संथानम समिति का ज़िक्र था, जिसे सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार के सभी पहलुओं की जांच के लिए नियुक्त किया गया था. आज की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की मौजूदा संरचना का आधार शास्त्री का 23 जनवरी 1963 को लोकसभा में दिया गया यह बयान था— “सीबीआई उन मामलों की जांच करेगी जिनमें केंद्र सरकार के कर्मचारी शामिल हों, जिनमें किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) या भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी वैधानिक निकाय के हित जुड़े हों और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों से जुड़े धोखाधड़ी, चीटिंग, गबन आदि के मामले भी. साथ ही, संबंधित राज्यों के अनुरोध या सहमति से, उन मामलों की भी जांच करेगी जिनमें संगठित गिरोह या पेशेवर अपराधी शामिल हों जिनका नेटवर्क कई राज्यों में फैला हो. ब्यूरो पूरे भारत से जुड़े अपराधों के आंकड़े एकत्र करेगा, पुलिस रिसर्च करेगा जिसमें अपराध के रुझानों और कारणों का विश्लेषण शामिल होगा और कुछ विशेष तरह के अपराधों का अध्ययन करेगा जिनका असर पूरे भारत या राज्यों के बीच हो, या जो सामाजिक दृष्टि से विशेष महत्व रखते हों.”

सीबीआई का यह मूल जनादेश अब ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPR&D), नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) के बीच बंटा हुआ है. BPR&D की स्थापना गृह मंत्रालय ने 1970 में की थी, जो कानून और ज़मीनी कार्यप्रणालियों के तालमेल, तकनीकी सुधार, और बेहतरीन उदाहरणों पर काम करता है. NCRB 1986 में बना, जिसका मुख्य काम पूरे देश से अपराध से जुड़े डेटा को इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना और साझा करना है. एआईए की स्थापना 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के एक महीने बाद हुई, जिसमें करीब 170 लोग मारे गए थे. यह एजेंसी देश के किसी भी हिस्से में हुए आतंकी हमलों की जांच करती है—जिनमें देश की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले अपराध, बम धमाके, जाली नोट, हवाई जहाज या जहाज की हाइजैकिंग, और परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले शामिल हैं.

हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय अपराध मामलों में, जहां देशों के बीच सहयोग की ज़रूरत होती है, CBI अब भी इंटरपोल के साथ भारत की मुख्य संपर्क एजेंसी है. फिलहाल, सीबीआई में 7,295 स्वीकृत पद हैं और इसके फील्ड ऑफिस पूरे देश में फैले हुए हैं.

यह भी पढ़ें: जय जवान, जय किसान से लेकर CVC तक—शास्त्री ने जो कहा, वही किया, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाना आसान नहीं था

गृह मंत्रालय का असली नियंत्रण

1985 से जब कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को गृह मंत्रालय (एमएचए) से अलग किया गया, तब से सीबीआई DoPT के तहत काम कर रही है. 1997 के विनीत नारायण बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) अधिनियम, 2003 में संशोधन किया गया ताकि आयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आने वाले मामलों की प्रगति की समीक्षा कर सके. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी कुछ विशेष मामलों की प्रगति पर नज़र रखते हैं.

फिर भी, सीबीआई का असल नियंत्रण गृह मंत्रालय के पास ही है, क्योंकि आईपीएस कैडर का नियंत्रण उसी के पास है और गृह मंत्री हमेशा कार्मिक मंत्री से ज्यादा राजनीतिक प्रभाव रखते हैं. राहत की बात यह है कि काफी समय से और अब लगभग एक परंपरा की तरह कार्मिक राज्य मंत्री के पास पीएमओ में भी ज़िम्मेदारियां होती हैं. एजेंसी के सफर में उतार-चढ़ाव दोनों रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इसे “पिंजरे का तोता” कहा है, तो कभी यह “ऊंची उड़ान भरता बाज़” भी बना है, जिसे ऐसे जटिल मामलों की जांच के लिए बुलाया जाता है जिनका असर कई राज्यों, क्षेत्रों, कारोबारियों, नियामकों और राजनीतिक दबावों तक फैला होता है.

सीबीआई ने कई हाई-प्रोफाइल मामलों में दोष सिद्ध कर अपनी पहचान एक टॉप क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में बनाई है—जैसे हर्षद मेहता, प्रियदर्शिनी मट्टू, संत सिंह चटवाल, पुरुलिया हथियार कांड, हरचंद सिंह लोंगोवाल हत्या और टीपू सुल्तान की तलवार व प्राचीन वस्तुओं की चोरी का मामला, लेकिन कई बड़े केस—जैसे भोपाल गैस त्रासदी, 2जी स्पेक्ट्रम, कोयला ब्लॉक आवंटन, आरुषि तलवार और सुंदरना पुष्कर मामला आज भी अनसुलझे हैं या फिर इनमें आरोपियों को बरी कर दिया गया है. एजेंसी पर यह आरोप भी लगे हैं कि वह केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर काम करती है और मौजूदा समय की राजनीतिक खींचतान को देखते हुए, कई विपक्ष-शासित राज्यों—पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, झारखंड और पंजाब ने दिल्ली स्पेशल पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत जांच के लिए सीबीआई को दी गई ‘पूर्व सामान्य सहमति’ वापस ले ली है.

लेकिन शायद एजेंसी को सबसे बड़ा नुकसान उसके अपने ही शीर्ष अधिकारियों ने पहुंचाया जिनमें ए.पी. सिंह और रणजीत सिन्हा शामिल थे और जो खुद एजेंसी की जांच के दायरे में आए। ए.पी. सिंह को कुख्यात मीट निर्यातक मोहिन कुरैशी से करीबी संबंधों के आरोप सामने आने के बाद यूपीएससी से इस्तीफा देना पड़ा. वहीं रणजीत सिन्हा की विज़िटर्स डायरी में 2जी घोटाले के कई आरोपियों के नाम थे और कुरैशी फैक्टर यहां भी मौजूद था.

सीबीआई अफसरों की किताबें

किसी संस्था की अंदरूनी कार्यप्रणाली को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उन अफसरों की किताबें, प्रकाशित लेख और सार्वजनिक इंटरव्यू पढ़ें, जिन्होंने उसमें दशकों तक काम किया हो. इस कॉलम में सीबीआई के पांच अफसरों—शांतनु सेन, ए.पी. मुखर्जी, जोगिंदर सिंह, आर.के. राघवन और एस.के. दत्ता—के कामों से सामग्री ली गई है. इन सबमें एक समान बात यह है कि इस एजेंसी की पेशेवर दक्षता को अक्सर राजनीतिक हितों के आगे कुर्बान कर दिया गया.

पूर्व सीबीआई निदेशक ए.पी. मुखर्जी ने तीन बड़े नेताओं के साथ काम किया और अपने अनुभवों को अपनी किताब Unknown Facets of Rajiv Gandhi, Jyoti Basu, Indrajit Gupta में लिखा. ये तीनों अलग-अलग राजनीतिक धारा से आते थे, फिर भी मुखर्जी को इनका भरोसा हासिल था. बसु और गुप्ता दोनों वामपंथी थे, लेकिन सीपीएम और सीपीआई की राजनीति अक्सर एक-दूसरे से टकराती थी. मुखर्जी मानते हैं कि राजीव गांधी, कम से कम दिखावे में, मूल्यों पर आधारित राजनीति के पक्षधर थे, लेकिन उन्होंने बोफोर्स, एयरबस और एचडीडब्ल्यू पनडुब्बी जैसी बड़ी डील्स से राजनीतिक गतिविधियों के लिए धन के कथित इस्तेमाल पर आंखें मूंद लीं—जिससे उस मशहूर कहावत को बल मिला कि बिना आग के धुआं नहीं उठता.

अपनी त्रयी — CBI: Tales from The Big Eye, CBI Insider Speaks और Corruption, CBI and I — में शांतनु सेन सोचते हैं कि जिस संस्था में उन्होंने तीन दशक काम किया, वह वैसी “बेखौफ बाज़” बनी, जैसी बनने का सपना था, या फिर वैसा “पिंजरे का तोता” बन गई, जैसी तब हो गई जब वरिष्ठ अफसरों ने आज़ादी के आसमान के बजाय दिए गए टुकड़ों को चुन लिया. जब तक मामले उस समय की सत्तारूढ़ सरकार से जुड़े न हों, तब तक एजेंसी को काम करने की आज़ादी रहती थी, लेकिन अगर प्रधानमंत्री या पीएमओ का नाम आता, तो एजेंसी तुरंत इशारा समझ जाती थी.

जोगिंदर सिंह, एक और पूर्व सीबीआई निदेशक, कई हाई-प्रोफाइल मामलों—जिनमें 2जी घोटाला भी शामिल है—की जांच में जुड़े रहे और उन्होंने 25 किताबें लिखीं. इनमें से कुछ, जैसे Corruption: A Threat to Indian Bureaucracy और Inside CBI, उनके अखबारी कॉलम और सार्वजनिक भाषणों का संकलन हैं. उन्होंने अपनी आत्मकथा Without Fear or Favour भी लिखी.

आर.के. राघवन की A Road Well Travelled में कई बड़े मामलों का ज़िक्र है—बोफोर्स घोटाला, जिसमें उन्होंने पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम से मिली मदद को स्वीकार किया; राजीव गांधी की हत्या; 2000 का क्रिकेट मैच-फिक्सिंग कांड जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा शामिल थे और 2002 गुजरात दंगों की एसआईटी, जिसमें वर्तमान प्रधानमंत्री को क्लीन चिट मिली.

एस.के. दत्ता की CBI Top Cop Recalls में उन्होंने सीबीआई पर पड़े राजनीतिक दबाव का ज़िक्र किया जिसमें यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के वॉरेन एंडरसन, सिख विरोधी दंगों के मामलों में सज्जन सिंह और सैयद मोदी हत्या मामले में संजय सिंह पर ढील बरतने के लिए दबाव डाला गया. इन किताबों का संदेश साफ है—कुछ अपवाद छोड़ दें तो, दिन के अंत में, चाहे पेशेवर होने के कितने भी दावे किए जाएं, असल में राजनीतिक नेतृत्व ही अंतिम फैसला लेता है, खासकर तब जब प्रधानमंत्री गठबंधन धर्म पर बहुत निर्भर हों. इसका नुकसान तुरंत नज़र न आए, लेकिन जो देश अपनी संस्थाओं की क्षमता को कमज़ोर करते हैं, वे आगे चलकर बड़े आंतरिक और बाहरी खतरों का सामना कर सकते हैं.

सीबीआई के प्रतीक चिह्न पर तीन शब्द लिखे हैं—Industry (मेहनत), Impartiality (निर्पेक्षता) और Integrity (ईमानदारी). अगर एजेंसी इन्हें पूरी निष्ठा से अपनाए, तो यह सच में उस आदर्श और उम्मीद पर खरी उतरेगी जो लाल बहादुर शास्त्री ने इसके लिए देखी थी.

(यह लेख लाल बहादुर शास्त्री और उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं पर आधारित सीरीज़ का पांचवा हिस्सा है)

संजीव चोपड़ा एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और वैली ऑफ वर्ड्स साहित्य महोत्सव के निदेशक हैं. हाल तक वे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक भी रहे हैं. लेखक लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल (एलबीएस म्यूज़ियम) के ट्रस्टी भी हैं. उनका एक्स हैंडल @ChopraSanjeev है. यह लेख लेखक के निजी विचार हैं.

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: सिर्फ अनाज बढ़ाने से नहीं सुलझेगा भारत का फूड सिक्योरिटी संकट, 60 साल पुरानी FCI करे पोषण पर फोकस