सात दशकों से पाकिस्तान की एक ही रट रही है- ‘कश्मीर बंटवारे का एक बकाया मसला बचा रह गया है. आप इसे हल कर दीजिए, फिर हम (पाकिस्तान और भारत) कनाडा और अमेरिका जैसे दोस्तों की तरह रहेंगे.’ इसके जवाब में भारत भी रट लगता रहा है कि बंटवारा मुकम्मिल था और वह पूरा हो चुका है, अब आत्मघात पर उतारू कोई मूर्ख प्रतिशोधी ही उस जख्म को कुरेदना चाहेगा.

लेकिन, भारत में सुर बदल रहा है. पिछले कई दिनों से हम 1955 के नागरिकता कानून में ताज़ा बदलाव करने वाले ‘नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019’ (सीएबी) के समर्थकों को बंटवारे की बात फिर से उठाते सुन रहे हैं. वे ‘बकाया मसला’ जैसे जुमले का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं मगर पूरा इंसाफ, निबटारा, गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ न्याय आदि की बातें करके लगभग साफ-साफ संकेत दे रहे हैं. उनका कहना है कि ‘सीएबी’ पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से किए गए वादे को निभाता है.

वह वादा क्या था इस पर बहस हो सकती है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस उपमहादेश के मुसलमानों के लिए अपने जिस एक मुल्क, ‘होमलैंड’ पाकिस्तान की कल्पना की गई थी, उसके लिए संघर्ष करके उसे हासिल किया गया. लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि इसके बाद भारत उनका घर नहीं रहेगा. यह भी सच है कि मजहब के आधार पर आबादी का बड़ी संख्या में अदल-बदल हुआ, जिसमें भारी खूनखराबा, कत्लेआम और बलात्कार हुए. पश्चिमी क्षेत्र में यह अदल-बदल करीब दो साल में लगभग पूरा हो गया. भारत के पंजाब में काफी कम मुसलमान रह गए, तो पाकिस्तान के पंजाब में काफी कम सिख या हिंदू रह गए.

यह सिलसिला 1960 के दशक के मध्य तक थोड़ा-बहुत चला. उदाहरण के लिए, पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे क्रिकेटर आसिफ इकबाल 1961 में पाकिस्तान चले गए. तब तक वे हैदराबाद टीम में खेलते थे, जिसके कप्तान बाद में ‘टाइगर’ पटौदी बने थे. 1965 के युद्ध के कारण यह अदल-बदल फिर हुई और उसके बाद यह बंद हो गई.

यह भी पढ़ें : क्या मोदी-शाह की भाजपा या भारत के लिए मुसलमान कोई मायने रखते हैं

लेकिन पूरब में तस्वीर काफी अलग थी. कई जटिल कारणों से तब के पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल, असम तथा त्रिपुरा के बीच यह अदल-बदल पूरा नहीं हुआ. बंगाली मुसलमानों की बड़ी आबादी भारत में ही रही और हिंदुओं की आबादी पूर्वी बंगाल (पाकिस्तान) में रह गई. लेकिन दंगे होते रहे और इनके कारण दोनों तरफ से आबादी का जवाबी अदल-बदल होता रहा.

इसे रोकने के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने नेहरू-लियाकत समझौते पर दस्तखत किए, जिसमें काफी स्पष्टता और विस्तार से सारी शर्तें दर्ज़ की गईं. आप इसे यहां पढ़ सकते हैं. इस समझौते की पांच मूल शर्तें ये थीं-

1. दोनों देश न केवल अपने यहां के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देंगे बल्कि उन्हें सारे अधिकार, स्वाधीनताएं देंगे जो सरकारी नौकरियों, राजनीति और सेनाओं के मामलों में भी लागू होंगी.

2. दंगों के कारण जिन लोगों का अस्थायी विस्थापन या स्थानांतरण हुआ है और जो अपने घर वापस आना चाहते हैं उन्हें जरूरी सुविधाएं और सुरक्षा दी जाएंगी.

3. जो लोग वापस नहीं आना चाहते उन्हें दूसरे ‘प्रवासियों’ की तरह नागरिक के तौर पर स्वीकार किया जाएगा.

4. इस बीच दोनों तरफ लोगों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी, और जो अभी भी देश बदलना चाहते हैं उन्हें सुविधा और सुरक्षा दी जाएगी.

5. दोनों देश व्यवस्था लागू करने के गंभीर प्रयास करेंगे ताकि लोग जहां बसे हैं वहां सुरक्षित महसूस करें.

इस समझौते के बाद भारत ने गणना शुरू की, और पहला (अब तक का अंतिम) राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) 1951 में तैयार किया.

सीएबी पर बहस के दौरान हम भाजपा नेताओं को नेहरू-लियाकत समझौते के बारे में यह तर्क देते सुनते हैं कि भारत ने तो इसकी शर्तों का पालन किया मगर पाकिस्तान ने नहीं किया. इस तर्क का जवाब देना मुश्किल है. आबादी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में मुसलमानों की कुल आबादी तो बढ़ी, वह भी हिंदुओं और सिखों की आबादी वृद्धि दर की तुलना में ज्यादा दर से, लेकिन जो कथित पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान थे. उनमें अल्पसंख्यकों की आबादी तेजी से घटी. इससे सीधा यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पाकिस्तान (और बाद में कुछ समय के लिए बांग्लादेश) से अल्पसंख्यक निकलकर भारत में बसते रहे हैं.

भाजपा आज जब यह कहती है कि ‘बंटवारे के एक बकाया मसले’ का सीएबी ही जवाब है, तो इसकी वजह यह है- पाकिस्तान ने नेहरू-लियाकत समझौते में किए अपने वादों को नहीं निभाया और इसी वजह से भारत वहां प्रताड़ित हो रहे अल्पसंख्यकों का स्वाभाविक ठौर बन गया और इस्लामी देशों में मुसलमान खुद को प्रताड़ित महसूस करें इसकी कोई वजह नहीं है.

इसके बाद हमारा सामना जटिलताओं से होने लगता है. पहली तो यह कि भारत के संस्थापकों ने अपने देश को जो धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र बनाना चाहा उसमें जिन्ना के दो राष्ट्रों के सिद्धान्त के लिए कोई जगह नहीं थी. दूसरी यह कि पुराने इतिहास के अंत और नए की शुरुआत की रेखा कहां मानी जाए? तीसरे, क्या राष्ट्रीय और स्थानीय पर्याय हैं, क्या धर्म में और जातीयता व भाषा में फर्क नहीं है?

चूंकि, हमने पुराने और नए इतिहास का सवाल उठाया है, हमारे लिए कुछ दशक पीछे जाना जरूरी हो जाता है ताकि हम पूरब, खासकर असम में स्थानांतरण के स्वरूप तथा जटिलता को समझ सकें. असम की आबादी इतनी घनी नहीं थी और वहां दूर-दूर खाली उपजाऊ ज़मीन फैली थी जहां पानी की कमी नहीं थी. इसलिए वहां 20वीं सदी में पूर्वी बंगाल से शुरू में काफी लोग आए. इनमें से ज़्यादातर लोग आर्थिक कारणों से आए, जमीन और आजीविका की तलाश में. इसके लिए ‘घुसपैठ’ शब्द का सबसे पहले प्रयोग शायद 1931 में असम में जनगणना करने वाले अंग्रेज़ सुपरिंटेंडेंट सीएस मुल्लन ने किया.

मुल्लन ने लिखा कि ‘पिछले 25 साल में इस सूबे में जो सबसे अहम घटना हुई है…. जो असम के भविष्य और असमी संस्कृति तथा सभ्यता को हमेशा के लिए बदल दे सकती है वह पूर्वी बंगाल और खासकर मेमनसिंह से जमीन के भूखे प्रवासियों की घुसपैठ है, जिनमें मुसलमानों की संख्या ज्यादा है.’ उन्होंने कुछ भयावनी शैली में निष्कर्ष निकाला कि ‘जहां कहीं भी कंकाल पड़ा होगा, गिद्ध वहां जुट जाएंगे और जहां भी परती जमीन होगी वहां मेमनसिंह वाले जुट जाएंगे.’ इससे अंदाजा लगता है कि तब से असम के लोगों की जातीय तथा भाषायी चिंताएं कितनी गहरी हैं.

यह भी पढ़ें : मोदी-शाह का उग्र राष्ट्रवाद ताकतवर भारत को असुरक्षित कर रहा है

अगर मुसलमानों का आर्थिक कारणों से देशांतरण इतना पहले ही एक मुद्दा बन गया था, तो बंटवारे के बाद उनमें हिंदू भी शामिल हो गए. 1947 के पहले आए मुसलमान (जिन्हें मुल्लन ने ‘मेमनसिंह वाले’ कहा था) तो यहां टिक ही गए, इसके बाद प्रताड़ित हिंदू झुंड के झुंड आने लगे और उस पूरे क्षेत्र का जातीय संतुलन को बदल गया. समस्या की जड़ यही है, और यही एक वजह है कि सीएबी असम की चिंताओं को दूर करने में नाकाम है. प्रमुख चिंता धर्म को लेकर नहीं है बल्कि जातीयता, संस्कृति और राजनीतिक सत्ता को लेकर है. आरएसएस और भाजपा ने पिछले तीन दशकों में इसे बदलने के प्रयास किए हैं और मैं इसके बारे में लिखता रहा हूं. ज्यादातर मुस्लिम प्रवासी आज़ादी से पहले के काफी पुराने लोग हैं, जिन्हें नागरिकता से इनकार नहीं किया जा सकता. बंगाली हिंदू ज्यादा हाल के हैं. यही वजह है कि एनआरसी के तहत जिन 19 लाख लोगों को खारिज किया गया है उनमें से 60 प्रतिशत गैर-मुस्लिम हैं.

यहां पर आकर भाजपा मारक विरोधाभास में फंस जाती है. अगर वह नागरिकता के किसी सिद्धान्त (इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच हुए समझौते के, जिसे असम समझौते में भी मंजूर किया गया था, मुताबिक 23 मार्च 1971 को कटऑफ तारीख तय किया गया) को माना जाए तो मुसलमानों से ज्यादा हिंदू फंसते हैं और पीछे जाएं, तो कितने पीछे जाएं- 1931? 1911?

भाजपा अब इस मसले को ताज़ा सीएबी के जरिये हल करने की कोशिश कर रही है. असम वाले इसे कतई नहीं मानेंगे. और छठी अनुसूची के जनजातीय राज्यों और असम के जिलों को सुरक्षा देने का जो विचार है. वह ‘दूबे से चौबे बनने गए और…’ वाले मुहावरे को चरितार्थ करता है क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि जातीय असम को ज्यादा बंगाली हिंदुओं का बोझ उठाना पड़ेगा.

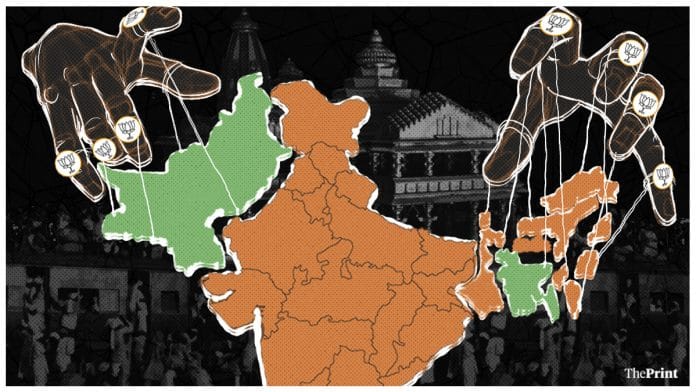

सामान्य स्थिति में तो हम भाजपा के लिए सर वाल्टर स्कॉट के इस कथन का उपयोग कर सकते थे कि ‘ओह, तब हम कितने महीन जाल बुनते हैं/ जब हम धोखा देने की पहली कोशिश करते हैं’. लेकिन यहां एक पेंच है. भाजपा को भी पता है कि सीएबी और इसके साथ एनआरसी के लिए देशभर में प्रक्रिया शुरू करने का विचार शुरू से ही बेमानी है और जहां इसे लागू किया गया है वहां यह विभाजन और ध्रुवीकरण का औज़ार बन गया है, जिसमें इसके विरोधियों को इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है और इस वजह से उन पर ‘मुस्लिम तुष्टीकरण’ का आरोप लगाया जाता है. जाहिर है, यह अगले तीन दशकों में वही काम कर सकता है, जो राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के मुद्दों ने किया.

(इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)