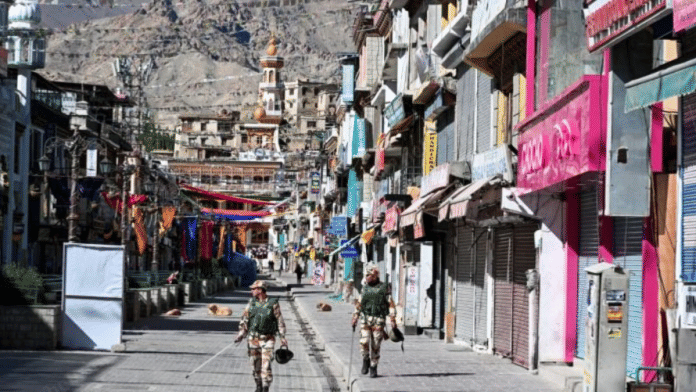

लद्दाख में लगातार बढ़ता असंतोष अब राष्ट्रीय चेतना को झकझोरने लगा है. हाल ही में चार प्रदर्शनकारियों की मौत हुई, 15 प्रदर्शनकारी और लगभग 30 सुरक्षा कर्मी घायल हुए. राज्य का दर्जा बहाल करने और पहचान, संस्कृति और सम्मान की रक्षा के लिए क्षेत्र को संविधान की छठी अनुसूची के तहत लाने की लोगों की मांग जायज और उचित है. यह भारतीय संविधान के संघीय सिद्धांत के अनुरूप है. भाजपा के “वन नेशन, वन पीपल, वन कल्चर” जैसे बहुसंख्यकवादी और एकसूत्रीय एजेंडा क्षेत्रीय पहचानों के लिए खतरा पैदा करते हैं.

हाल में सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया), नेशनल एलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट्स और हम भारत के लोग की ओर से “अंडरस्टैंडिंग लद्दाख” नाम से की गई फैक्ट-फाइंडिंग ने क्षेत्र में फैले भय को उजागर किया है. सरकार द्वारा पांच नए जिले—शाम, नुब्रा, चांगथांग, जांस्कर और द्रास—बनाने की घोषणा को रिपोर्ट ने “बेहद चिंताजनक” बताया, जिसने पूरे क्षेत्र में “झटका” पहुंचाया है. प्रशासनिक सुविधा के दिखावे से आगे, दल को लद्दाख के नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र और समृद्ध खनिज संपदा में कॉरपोरेट दखल की आशंका महसूस हुई. जनसंख्या में बदलाव और आगे होने वाली परिसीमन की कवायद क्षेत्र के उस नाज़ुक सामाजिक-सांस्कृतिक संतुलन को बिगाड़ सकती है, जिसने वर्षों से हिमालयी सीमांत की पहचान तय की है.

केंद्र ने चांगथांग (जहां दुनिया की सबसे ऊंचाई वाले चरागाह हैं) में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, सोलर पार्क और खनन परियोजनाएं शुरू करने की योजना बनाई है. इन विकास योजनाओं में अन्य क्षेत्रों से हजारों मजदूर आएंगे, जो आगे चलकर डोमिसाइल स्थिति पा लेंगे. रिपोर्ट के अनुसार, इससे क्षेत्र की जनसांख्यिकी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व बदल जाएगा. स्थानीय लोगों को डर है कि ये कदम उनकी मूल पहचान, परंपराओं और आजीविका को कमजोर करेंगे. इससे उस क्षेत्र के लिए छठी अनुसूची की मांग भी कमजोर पड़ सकती है, जिसे विशिष्ट जनजातीय आबादी का क्षेत्र माना जाता है.

भाषाएं, परंपराएं, खानपान और लोककथाएं किसी सभ्यता की अमूर्त संरचना होती हैं. ये सामूहिक स्मृति की संरक्षक और सामाजिक एकजुटता की आधारशिला हैं. इनका संरक्षण भावनात्मक विलासिता नहीं बल्कि सभ्यतागत जरूरत है.

किसी समाज के लिए दूसरी सांस्कृतिक पहचानों को अपनाना स्वाभाविक है. संस्कृतियां सीमाएं पार कर अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए नई जगहों में जगह बना सकती हैं. लेकिन राजनीतिक शक्ति से सांस्कृतिक पहचान को जबरन थोपना चिंता का विषय है.

कुछ हालिया अध्ययन क्षेत्रीय भाषाओं के लुप्त होने को लेकर चिंता जता रहे हैं. राजस्थानी–मारवाड़ी भाषाएं जैसे धातकी, धारवाड़ी और थाली धीरे-धीरे कमजोर पड़ रही हैं. हिंदी को राजभाषा बनाकर राजस्थान अपनी हजारों साल पुरानी राजस्थानी भाषाई पहचान के क्षरण को नजरअंदाज कर रहा है. राजस्थानी—जो अलग-अलग भाषाओं का समूह है और जिसका कोई लिपि-तंत्र नहीं है—की हजारों साल की साहित्यिक परंपरा है, जो इसे सांस्कृतिक रूप से जीवंत बनाती है. राजस्थानी साहित्य में राजस्थान का इतिहास, जनजीवन, परंपराएं और उसके शासक झलकते हैं. इसे मान्यता न देना उनकी जड़ों को कमजोर कर सकता है.

गुजराती जैसी लिपि वाली भाषा भी हिंदी के लोकप्रिय प्रभाव के आगे पीछे छूट रही है. यह भी सामने आया है कि शहरी पंजाबी बच्चे हिंदी में बात करना ज्यादा पसंद करते हैं और अपनी मातृभाषा पीछे छोड़ रहे हैं.

एकरूपता एकता नहीं है

भाषाओं के अलावा धार्मिक पंथ जैसे अन्य सांस्कृतिक घटक भी सांस्कृतिक पहचान को तय करते हैं. हिंदू धर्म कोई एकरूप धर्म नहीं है. कर्नाटक में लिंगायत पंथ को अलग धर्म के रूप में मान्यता चाहिए. यह उनकी विशिष्ट पहचान को सुरक्षित रखने का प्रयास है.

हालांकि लोग व्यापक छतरी शब्द हिंदू धर्म के तहत आते हैं, भारतीय समाज की सांस्कृतिक विविधता अलग-अलग क्षेत्रीय देवताओं और उप-पंथों की पूजा में गहराई से जुड़ी है. हिंदू धर्म के एकरूप न होने का एक और उदाहरण यह है कि चित्तौड़गढ़ में महानवमी पर भैंस की बलि दी जाती है और तमिलनाडु में ‘अय्यनार’ और ‘मुनी’ जैसे देवताओं के लिए पशु बलि होती है. इसलिए हिंदुत्व और हिंदी आधारित भाषाई नीतियों के जरिए देश को एकरूप बनाने का विचार इस विविधता की बुनियाद के लिए बड़ा खतरा पैदा करेगा.

संघवाद इन चुनौतियों का मुकाबला करने में अहम भूमिका निभाता है. संघवाद की प्रकृति राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विविधता दोनों को साथ लेकर चलने की है. मजबूत संघीय ढांचा क्षेत्रीय पक्षों के हितों को जोड़ सकता है और केंद्र की संप्रभुता को भी बनाए रख सकता है.

हालांकि संविधान में निहित संघीय ढांचा सभी सांस्कृतिक और क्षेत्रीय हितों को समायोजित करने की जगह देता है, लेकिन इसका विवेक उन विधायकों के पास है जो इसे लागू करते हैं. अगर विधायक संघीय ढांचे को अपनाते हैं तो विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान सुरक्षित रहेगी. भारत की स्थायी शक्ति कभी भी जबरदस्ती की एकरूपता में नहीं रही, बल्कि सह-अस्तित्व में रही है.

कार्ति पी चिदंबरम शिवगंगा से सांसद और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं. वे तमिलनाडु टेनिस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं. उनका सोशल मीडिया हैंडल @KartiPC है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: ‘मेक इन इंडिया’ बनी स्टार्टअप कंपनियों की कब्र