बिहार, जहां जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, का ऐतिहासिक और समकालीन महत्व जग जाहिर है. आमतौर पर चुनावी चर्चाओं में समकालीन मुद्दे ही हावी रहते हैं. बिहार की अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति पर लगभग हमेशा चर्चा होती है, और यह समझ में आने वाली बात है. लेकिन इस प्रक्रिया में हम अक्सर बिहार के गौरवशाली अतीत के कुछ चमकदार पहलुओं को भूल जाते हैं. इसलिए, बिहार के इतिहास पर, भले ही संक्षेप में, एक नज़र डालना सार्थक हो सकता है.

शायद बिहार के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा यह है कि बुद्ध को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था. बौद्ध धर्म एशिया के कई हिस्सों—चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका—में फैल गया, और एक विश्व धर्म के रूप में स्थापित हुआ. हालांकि भारत में इसका प्रभाव समय के साथ कम होता गया.

दो अन्य ऐतिहासिक पहलू भी उल्लेखनीय हैं. पश्चिमी दृष्टिकोण में यूनान का नगर राज्य एथेंस लोकतंत्र का जन्मस्थान माना जाता है. लेकिन लोकतंत्र के व्यापक विश्लेषक कुछ और तर्क देते हैं. राजनीतिक वैज्ञानिक डेविड स्टैसेवेज ने अपनी 2020 की किताब दि डिक्लाइन एंड राइज़ ऑफ डेमोक्रेसी: ए ग्लोबल हिस्ट्री फ्रॉम एंटिक्विटी टू टुडे में लिखा है कि “प्राचीन भारत के गणराज्य” लोकतंत्र के शुरुआती उदाहरण थे, प्राचीन यूनान और मेसोपोटामिया के साथ. ये शुरुआती गणराज्य बिहार के ‘संघ’ कहलाते थे. यह दावा काफी हद तक सच है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है. यह दावा समय-समय पर जोरदार ढंग से किया जाता है, जैसे अगस्त में कांग्रेस-RJD की वोट अधिकार यात्रा के दौरान किया गया था.

दूसरा, आज भले ही बिहार की प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे कम में से एक है और इस पर अक्सर चर्चा होती है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था. गरीब राज्य या गरीब गणराज्य विश्व-प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नहीं बनाते. 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य ने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो ऑक्सफोर्ड से 500 साल पहले और इटली के बोलोग्ना विश्वविद्यालय (यूरोप के सबसे पुराने विश्वविद्यालय) से भी पहले की है. यह कोई साधारण ऐतिहासिक उपलब्धि नहीं है.

जहां तक बिहार के आधुनिक इतिहास की बात है, कम से कम चार पहलू उल्लेखनीय हैं. इनमें से दो का समकालीन महत्व अधिक है, इसलिए उन पर आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी.

सत्याग्रह से मंडल तक

लेकिन उससे पहले यह ध्यान देना जरूरी है कि ब्रिटिश शासन को देशव्यापी असहयोग आंदोलनों से हिलाने से पहले गांधी ने सबसे पहले बिहार के चंपारण में 1917 में एक छोटे स्तर पर सत्याग्रह का प्रयोग किया था. यह उनके दक्षिण अफ्रीका के आंदोलनों जैसा ही था. इस तरह, बिहार को भारत में गांधीवादी सत्याग्रह का जन्मस्थान कहा जा सकता है. गुजरात के खेड़ा का आंदोलन बाद में हुआ था.

इसके अलावा, जयप्रकाश नारायण, जो भारत के आधुनिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण नेता थे, का जन्म भी बिहार में हुआ था. 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने इंदिरा गांधी के शासन के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन का नेतृत्व किया. और 1977 में जब आपातकाल समाप्त हुआ और इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं, तब वे दिल्ली में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार के गठन में अहम भूमिका में थे. आंतरिक मतभेदों के कारण वह सरकार अधिक समय तक नहीं चल सकी, लेकिन उसने भारत के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत और जीवंत बनाया.

अब हम बिहार की दो और आधुनिक विशेषताओं की ओर आते हैं, जो इन चुनावों से गहराई से जुड़ी हैं.

यह कम ही नोट किया जाता है कि हिंदी भाषी उत्तर भारत में बिहार ही एकमात्र राज्य है जहां भाजपा कभी अपने दम पर सत्ता में नहीं आई है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में भाजपा का हिंदू राष्ट्रवाद आखिरकार मंडल की जाति राजनीति पर हावी हो गया. लेकिन बिहार में पिछड़ी जातियों की राजनीति इतनी गहराई से जमी हुई है कि हिंदू राष्ट्रवाद अब तक केवल उसके साथ गठबंधन बनाकर ही आगे बढ़ सका है. निश्चित रूप से भाजपा की इच्छा है कि वह बिहार की अकेली सत्ताधारी पार्टी बने. लेकिन ऐसा जल्दी होने की संभावना नहीं है, और शायद इन चुनावों के बाद भी नहीं होगा.

ऐसा क्यों है?

इतिहास के अनुसार, पिछड़ी जातियों को सशक्त बनाने वाली मंडल-शैली की राजनीति सबसे पहले दक्षिण भारत में, खासकर पुराने मद्रास प्रेसीडेंसी में, 1910 के दशक के अंत में शुरू हुई थी. लेकिन उत्तर भारत में इस तरह की राजनीति को उभरने में पांच-छह दशक और लग गए. और इसका जन्मस्थान बिहार था.

बिहार में मंडल राजनीति के नेता कर्पूरी ठाकुर थे. 1978 में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ओबीसी के लिए एक आरक्षण नीति लागू की थी, जो एससी और एसटी को दिए गए आरक्षण से अलग थी. इसे सरकारी नौकरियों में 26 प्रतिशत आरक्षण मॉडल कहा गया. यह योजना मुख्य रूप से, हालांकि पूरी तरह नहीं, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण देकर आगे बढ़ाने के लिए थी.

कर्पूरी ठाकुर को लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों का गुरु माना जाता है, जो बाद में सत्ता के लिए एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बने. दूसरे शब्दों में, ठाकुर की राजनीति उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद भी जारी रही. बल्कि, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के शासन के दौरान, जो साढ़े तीन दशकों से अधिक समय तक फैला, यह राजनीति संस्थागत रूप ले चुकी है.

इसी कारण, जहां भाजपा ने उत्तर प्रदेश में मंडल राजनीति की पकड़ तोड़ दी, वहीं वह बिहार में ऐसा नहीं कर पाई है. वास्तव में, मोदी सरकार द्वारा जनवरी 2024 में कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देना, मंडल राजनीति के साथ साझेदारी बढ़ाने का प्रयास था. इसका उद्देश्य आंशिक रूप से नीतीश कुमार के साथ गठबंधन मजबूत करना था, और आंशिक रूप से यह दिखाना भी कि भाजपा सिर्फ ऊंची जातियों की पार्टी नहीं है, बल्कि वह ओबीसी वर्ग की भी परवाह करती है.

इन चुनावों में भाजपा बिहार में उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति हासिल करने, यानी विधानसभा में पूर्ण बहुमत पाने की दिशा में कितनी प्रगति करती है, इस पर सबकी नजर रहेगी.

लोकतांत्रिक गिरावट

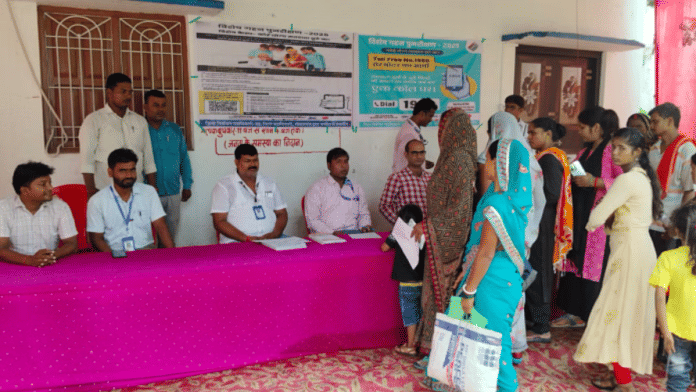

आखिर में, एक नया और अहम मुद्दा है—स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) का. बिहार पहला राज्य है जहां चुनाव आयोग (ईसी) ने मतदाता सूची को “शुद्ध” करने की कोशिश की है. यह कहना मुश्किल है कि ईसी और केंद्र सरकार के इस मुख्य तर्क से असहमति जताई जाए कि लोकतंत्र में केवल नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार है. लेकिन जैसा कि मैंने पहले दिप्रिंट में लिखा है, असली विवाद उस सिद्धांत के अत्यंत समस्याग्रस्त लागू करने के तरीके को लेकर है.

असल में, एसआईआर एक ऐसे अभियान में बदल गया है जो उन समुदायों के वोटिंग अधिकारों को खत्म करने या बहुत सीमित करने की कोशिश करता है, जो सत्ता में बैठे नेताओं के खिलाफ वोट डाल सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों ने मताधिकार छिन जाने की समस्या को कुछ हद तक सुलझाया है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में मतदाता सूची से बाहर हैं. चुनाव आयोग की योजना है कि बिहार के बाद एसआईआर की अवधारणा को अन्य राज्यों में भी लागू किया जाए.

यह विकास दुनिया भर में लोकतांत्रिक गिरावट (डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग) पर तेजी से बढ़ रहे साहित्य से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है. आम तौर पर लोकतांत्रिक गिरावट तब शुरू होती है जब कार्यपालिका स्वतंत्र संस्थाओं—अदालतों, चुनाव आयोगों, खुफिया एजेंसियों, कर विभागों, केंद्रीय बैंकों, मीडिया और विश्वविद्यालयों—की शक्ति और स्वायत्तता को सीमित करने लगती है. लोकतंत्र में ये संस्थाएं किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं होतीं. इनका काम कार्यपालिका की शक्ति को बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे सीमित करना होता है. ये “तटस्थ रेफरी” होती हैं.

हम यह भी जानते हैं कि इस शुरुआती संस्थागत दबाव के बाद लोकतांत्रिक गिरावट आमतौर पर चुनावों पर केंद्रित हो जाती है. नागरिकता और वोटिंग अधिकारों से जुड़े नियम और कानून बनाकर, यह प्रक्रिया सत्ता में बैठे नेताओं के पक्ष में चुनावी माहौल को झुका देती है. भारत फिलहाल इसी दूसरे चरण से गुजर रहा है.

लेकिन शोध यह भी दिखाता है कि इस गिरावट को पलटा भी जा सकता है. 2022 की एक विस्तृत शोध पर आधारित किताब रेसिस्टिंग बैकस्लाइडिंग: ऑपोजिशन स्ट्रैटेजीज अगेंस्ट द इरोशन ऑफ डेमोक्रेसी में राजनीतिक वैज्ञानिक लॉरा गैम्बोआ ने दिखाया है कि तीन तरीकों की रणनीति सबसे असरदार रही है—जैसे पोलैंड में (और बाद में ब्राज़ील में भी). जब विपक्ष (1) अहिंसक विरोध प्रदर्शनों, (2) अदालतों में कानूनी कार्रवाई, और (3) चुनावी अभियान के जरिये संघर्ष करता है, तब लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने की संभावना ज्यादा होती है.

इसलिए, बिहार के चुनाव भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए एक और बड़ा सवाल खड़ा करते हैं. क्या ये चुनाव लोकतांत्रिक गिरावट को और गहराएंगे या इस नीचे की दिशा को रोक पाएंगे?

आशुतोष वार्ष्णेय इंटरनेशनल स्टडीज़ और सोशल साइंसेज़ के सोल गोल्डमैन प्रोफेसर और ब्राउन यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं. व्यक्त विचार निजी हैं.

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: ट्रंप की पावर पॉलिटिक्स में भारत की एक कमजोरी—एक्सपोर्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अनोखी हो