1965 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की निर्णायक सैन्य जीत, जिसमें हमारी सेनाओं ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर लाहौर, सियालकोट और बाड़मेर क्षेत्रों में प्रवेश किया को 1971 के युद्ध, करगिल, बालाकोट स्ट्राइक या ऑपरेशन सिंदूर की तरह किसी बड़े उत्सव या जश्न के रूप में नहीं मनाया जाता. फिर भी यह कई कारणों से महत्वपूर्ण है.

भारत ने अपने तीन रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल किया. कश्मीर पूरी तरह सुरक्षित था. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के प्रस्तावों ने भारत के उस दावे को समर्थन दिया कि पाकिस्तान आक्रामक स्टेट थे और भारत का यह तर्क कि 5 अगस्त 1965 ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में घुसपैठ का दिन युद्ध के प्रभावी आरंभ की तारीख थी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और बाद में ताशकंद समझौते में भी स्वीकार किया गया.

हालांकि, जैसा कि लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) अता हसनैन ने 9 सितंबर को 60 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित VoW-CRF सेमिनार में कहा, उस समय भारत की राजनीतिक नेतृत्व ने इस जीत की कहानी को स्थापित करने में विफलता दिखाई.

भारत के लिए संकट से पुनरुत्थान का क्षण

1965 का युद्ध केवल सेना के लिए ही नहीं, बल्कि 1962 के भारत-चीन युद्ध के झटके से उबर रही पूरी राष्ट्र के लिए “संकट से पुनरुत्थान” का क्षण था. भारतीय रक्षा बलों ने, रक्षा मंत्री वाय.बी. चव्हाण और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पूर्ण समर्थन के साथ, देश के मान और गौरव को पुनर्स्थापित किया.

दूसरा, पूरा देश, सचमुच कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अपनी सीमाओं की रक्षा के संकल्प में एकजुट था. हर राजनीतिक दल आरएसएस समर्थित जन संघ (भाजपा का पूर्ववर्ती), कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और स्वराज दल ने शास्त्री और उनके “जय जवान, जय किसान” के नारे का समर्थन किया. पाकिस्तान की कश्मीर पर कब्ज़ा करने की कोशिश पहले ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत घुसपैठ और फिर अखनूर पर सीधा हमला विफल रहे.

भारत की पहला सर्जिकल स्ट्राइक

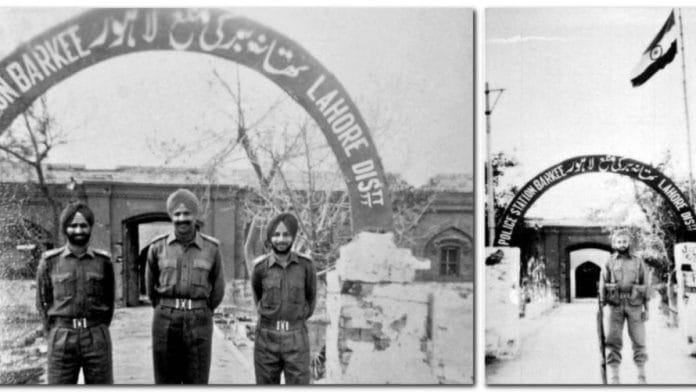

भारत का पंजाब और राजस्थान के मोर्चे खोलने का फैसला पाकिस्तान के लिए अप्रत्याशित था क्योंकि वो यह मानते थे कि भारत किसी भी उकसावे के बावजूद हॉटलाइन या सीज़फायर लाइन को पार नहीं करेगा. यह वास्तव में हमारी पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी. लाहौर में बुर्की पुलिस स्टेशन पर तिरंगे का फहराया जाना और आत्मसमर्पण किए हुए पैटन टैंकों की परेड ने पूरे राष्ट्र की कल्पना को रोमांचित कर दिया.

समर्थन की भावना रक्षा कोष में स्वैच्छिक योगदान, विजय रैलियों में उत्साहित भीड़ और जब भी जवानों से भरी ट्रेन किसी स्टेशन पर आती, वहां के स्वागत में झलकती थी. भारत ने यह भी तय किया कि वह संयुक्त राष्ट्र से मध्यस्थता के लिए नहीं जाएगा, लेकिन अगर किसी प्रस्ताव में उसके युद्ध लक्ष्यों के अनुरूप शर्तें हों तो वह सीज़फायर पर विचार करेगा. साथ ही, प्रधानमंत्री शास्त्री ने अपने भाषणों में स्पष्ट किया कि भारत पाकिस्तान के लोगों के प्रति किसी भी प्रकार की शत्रुता नहीं रखता और किसी भी हिस्से पर कब्ज़ा करने में उसकी रुचि नहीं है.

यह भी पढ़ें: पंजाब गठन का श्रेय इंदिरा गांधी को मिला, लेकिन रास्ता लाल बहादुर शास्त्री ने तैयार किया था

पाकिस्तान की विफलता से सीख

पाकिस्तान की विफलता के कारणों से सीखना भी महत्वपूर्ण है.

जहां शास्त्री ने अपनी ताकत राष्ट्रीय एकजुटता से ली, वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल आयूब खान अपने सहयोगी देशों, खासकर अमेरिका समर्थित सेंटो और सीटो और चीन के नए दोस्ताना संबंधों पर अत्यधिक निर्भर थे.

पाकिस्तानी नेतृत्व यह भी उम्मीद कर रहा था कि सऊदी अरब, तुर्की और मलेशिया जैसे इस्लामी देश भारत के खिलाफ उनके साहसिक अभियान में उनका समर्थन करेंगे. ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जल्दी ही यह स्पष्ट हो गया कि हर देश केवल उतना ही समर्थन देता है जितना उसके अपने रणनीतिक उद्देश्य पूरे होते हों, जबकि चीन ने सही बातें कही, उसने पाकिस्तान को सलाह दी कि यूएनएससी द्वारा तय सीज़फायर को स्वीकार करने की बजाय भारत के खिलाफ लंबा और खींचा हुआ युद्ध किया जाए.

दूसरी सीख ‘अनावश्यक सलाह’ के खतरे से जुड़ी है, जो सीधे पेशेवर कमांड चेन में नहीं आती. भारत ने यह 1962 में अनुभव किया, जब एक आर्मी सर्विस कॉर्प्स अधिकारी, लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कौल, को तेजी से बनाए गए 4 कॉर्प्स का कमांडर बनाया गया, ताकि चीन की लड़ाकू पीएलए का सामना किया जा सके.

1965 में पाकिस्तान में सेना के जनरल विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के अनुचित प्रभाव से परेशान थे, जो ज़मीन की वास्तविकताओं की परवाह किए बिना अपनी योजना पर काम कर रहे थे. चीफ कमांडर मोहम्मद मूसा खान इस हस्तक्षेप से काफी नाराज़ थे और उन्होंने अपनी मेमॉयर My Version: India-Pakistan War, 1965 में स्पष्ट लिखा. रोचक बात यह है कि मूसा ने यह भी शिकायत की कि उन्हें अक्सर सुन्नी आयूब खान द्वारा रणनीतिक फैसलों की प्रक्रिया से बाहर रखा जाता था, क्योंकि वह शिया थे.

तीसरी सीख सैनिक बल में संप्रदायिक विभाजनों के प्रभाव से जुड़ी है.

जनरल अख्तर हुसैन मलिक, जिन्होंने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम में चंब कस्बे पर कब्ज़ा करके अखनूर की ओर बढ़ते हुए सफलता हासिल की, को अचानक कमान से हटा दिया गया क्योंकि पाकिस्तान इस जीत का श्रेय किसी अहमदिया को नहीं देना चाहता था. उन्हें जल्दी से उनकी कमान से हटा कर यहा खान से बदल दिया गया. मलिक का यह अनुरोध कि वह यहा के अधीन दूसरा कमांडर बनें, भी खारिज कर दिया गया. कहा जाता है कि भुट्टो ने खुद कहा: “अगर जनरल अख्तर मलिक को चंब-जौरियन सेक्टर में रोका न गया होता, तो कश्मीर में भारतीय बलों को गंभीर नुकसान उठाना पड़ता, लेकिन अयूब खान अपने पसंदीदा, जनरल याह्या खान को ही हीरो बनाना चाहते थे.”

यह भारत के लिए निश्चित रूप से लाभकारी रहा. इसने अखनूर की ओर मार्च को देरी दी और भारतीय वायु सेना को पाकिस्तानी फाइटर विमानों को बेअसर करने का मौका मिला. साथ ही, जनरल हरबक्ष सिंह के तहत पश्चिमी कमांड को पंजाब में सेना तैनात करने का भी वक्त मिल गया. गौरतलब है कि पूरे भारतीय सेना में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के अधिकारी थे, सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और एंग्लो-इंडियन. देशभर के जवानों ने अपने अधिकारियों को जय हिंद के उद्घोष के साथ सलाम किया, जो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों के लिए गढ़ा था.

चौथी सीख यह है कि मीडिया को नियंत्रित करने के प्रयास अक्सर उल्टा पड़ते हैं.

ऑपरेशन जिब्राल्टर के लॉन्च से पहले ही (जो लगभग तुरंत पंजाब और जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा घुसपैठियों के गिरफ्तार होने पर विफल हो गया), पाकिस्तानी सूचना निदेशालय ने अगले छह दिनों के लिए डॉन और अन्य अखबारों के लिए हेडलाइन और समाचार सामग्री जारी कर दी थी. इसलिए जिब्राल्टर के विफल होने से बड़ा झटका लगा क्योंकि जनता को यह विश्वास दिलाया गया था कि कश्मीर पूरी तरह से पाकिस्तान के कब्ज़े में है. यह भी आश्वासन दिया गया था कि गोल्डन टेम्पल की पवित्रता सुरक्षित रहेगी, भले ही पाकिस्तानी बल अमृतसर पार करके नई दिल्ली की ओर बढ़ें, जहां अयूब खान रेड फोर्ट की दीवारों से अपनी विजय भाषण देंगे.

विरासत

युद्ध के बाद, शास्त्री को राष्ट्रीय नायक के रूप में सराहा गया और उनका प्रेरक उद्घोष “जय जवान, जय किसान” हर रैली में गूंजता रहा.

इसके विपरीत, अयूब खान, जो पश्चिम के लिए आदर्श पुरुष माने जाते थे, अपनी चमक खोने लगे. उनके अपने विदेश मंत्री, जुल्फिकार अली भुट्टो, और उनके चुने हुए जनरल, याह्या खान ने अंततः उन्हें सत्ता से हटा दिया.

हालांकि, पाकिस्तान ने लोगों से संवाद स्थापित करने और राष्ट्रीय लक्ष्यों पर राजनीतिक सहमति बनाने के बजाय लोकप्रिय उभार को दबाने के लिए सैन्य शक्ति का उपयोग जारी रखा. अगला भारत-पाकिस्तान युद्ध उपमहाद्वीप के इतिहास में सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था, लेकिन इसके लिए बुनियाद 1965 में ही रखी गई थी.

(संजीव चोपड़ा एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और वैली ऑफ वर्ड्स साहित्य महोत्सव के निदेशक हैं. हाल तक वे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक भी रहे हैं. उनका एक्स हैंडल @ChopraSanjeev है. यह लेख लेखक के निजी विचार हैं.)

स्पष्टीकरण: लेखक लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल (एलबीएस म्यूज़ियम) के ट्रस्टी भी हैं.

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का इतिहास क्या है? कभी वह 4 प्रकार के ‘राज्यों’ में से एक थे