बहराइच/बलरामपुर/श्रावस्ती: 36 वर्षीय शिवकुमारी हर दिन एक अपराध बोध के साथ जीती है. उसने लगभग तीन साल पहले अपने पति बिकेश राणा को उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले स्थित अपने गांव में कम वेतन वाली मजदूरी छोड़कर बेहतर काम के लिए उत्तराखंड जाने को मना लिया था और खुद अपने तीन बच्चों के साथ यहीं रुक गई थी.

अपने हाथों से पत्तल बनाने में व्यस्त रहने के बीच शिवकुमारी कहती है, ‘गांव के तमाम लोगों के काम करने के लिए बाहर जाने के बावजूद वह कहीं नहीं जाना चाहता था. वो तो मैं ही उसे बाहर जाने और अधिक पैसे कमाने के लिए कहती रहती थी ताकि हम एक बेहतर जीवन जी सकें.’

शिवकुमारी कहती हैं, ‘पहले तो सब अच्छा चलता रहा. राणा ने पड़ोसी राज्य के चमोली जिले स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की तपोवन-विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजना में काम करके अच्छा पैसा कमाया. यहां पर जहां एक दिन में उसकी कमाई बमुश्किल 250 से 300 रुपये होती थी, वहां जाने के बाद वह नियमित रूप से 15,000 रुपये घर भेजते थे, इसमें घर के सारे खर्चों को पूरा करने के बाद मैं कुछ पैसे बचा भी लेती थी.’

एक-दूसरे से दूर रहना कठिन जरूर है लेकिन तमाम परिवार, जिसमें ज्यादातर राणा की तरह थारू जनजाति के हैं, एक जैसे हालात में ही गुजारा करते हैं. श्रावस्ती के सिरसिया ब्लॉक स्थित उसके गांव में शायद ही कोई युवा पुरुष घर में मिले, क्योंकि अधिकांश बेहतर काम- उत्तराखंड की जलविद्युत परियोजना समेत- की तलाश में पलायन कर चुके हैं.

पिछले साल आई एक आपदा ने सब तबाह कर दिया. 7 फरवरी 2021 को चमोली में नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा, और हिमस्खलन और अलकनंदा नदी में बाढ़ ने तबाही मचा दी. तपोवन जलविद्युत परियोजना स्थल पर कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लापता हो गए, जिनमें कई मजदूर थे.

मरने वालों में बिकेश राणा भी शामिल था. उसके गांव के चार अन्य लोगों ने भी इसी आपदा में अपनी जान गंवा दी.

शिवकुमारी को एनटीपीसी से 20 लाख रुपये का चेक मिला था. लेकिन उनकी चिंता यह है कि इसके सहारे वह कब तक अपना, अपने तीन बच्चों और अपनी सास का भरण-पोषण कर पाएंगी. वह सवाल उठाती हैं, ‘खाने वाले पांच लोग और कमाने वाला कोई नहीं, यह कब तक चलेगा?’

उनकी पड़ोसी सीता राणा का हाल भी कुछ ऐसा ही है. उसने उत्तराखंड आपदा में अपना 19 वर्षीय बेटा गंवा दिया और हर दिन इस पर अफसोस के साथ जीती है. वह कहती है, ‘मैं हर समय खुद को कोसती हूं कि मैंने उसे जाने के लिए मजबूर क्यों किया. लेकिन गांव में कोई काम भी तो नहीं है. अगर होता तो क्या इतने युवा बाहर जाते?’

यद्यपि इन मजदूरों की मौत एक अप्रत्याशित आपदा के कारण हुई थी, लेकिन यह घटना प्रवासियों के जीवन की अनिश्चितता उजागर करने के साथ पीछे घर पर रह गए उनके परिजनों के इंतजार और इस असमंजस को भी रेखांकित करती है कि वो लौटकर आएंगे भी या नहीं.

फिर भी, उत्तर प्रदेश के तीन सबसे पिछड़े जिलों श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर—जिन्हें सरकारी थिंक-टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमडीआई) में देशभर में पहले, दूसरे और चौथे स्थान पर रखा गया है, में घर चलाने के लिए बाहर जाकर काम करना लोगों की एक मजबूरी बन गई है.

यह भी पढ़ें : भूखी गायें, भूखे किसान- UP सरकार की नीति ने ऐसा मवेशी संकट खड़ा कर दिया जिसका योगी को अंदाज़ा नहीं था

लक्ष्य: गांव से निकलकर कहीं भी जाना

श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर के अधिकांश युवाओं की सारी उम्मीदें गांव छोड़कर जाने पर ही टिकी होती हैं.

चाहे मुंबई हो या पुणे, दिल्ली हो या लुधियाना, चमोली या श्रीनगर, सूरत हो या हैदराबाद, जयपुर से लेकर गुरुग्राम तक, ये युवा जहां कहीं भी काम मिले वहां जाने को तैयार रहते हैं. वहां उन्हें आमतौर पर अपने दोस्तों, चचेरे-ममेरे भाइयों या पड़ोसियों के जरिये काम मिल जाता है.

कई तो वयस्क होने से पहले ही मौका ढूढ़ते रहते हैं और कोई काम मिले तो स्कूल तक छोड़ देते हैं. यह उन्हें और उनके परिवारों दोनों को ही समान रूप से उपयुक्त लगता है. गांव में वे महीने भर में 7,000-8,000 रुपये कमा सकते हैं लेकिन शहरों में नौकरियों से उन्हें हर माह औसतन 15,000 से 25,000 रुपये का वेतन मिल जाता है.

बड़े शहरों के मेट्रो प्रोजेक्ट, मॉल और होटल में बहुत से कर्मचारी इन्हीं गांवों से आते हैं, वहीं कई लोग दूसरे राज्यों के छोटे शहरों में भी चले जाते हैं.

बहराइच के गुलालपुरवा गांव निवासी 22 वर्षीय मनीष कुमार धागे बनाने वाली एक कंपनी में काम करने के लिए सूरत जाने की तैयारी में है.

मनीष ने बताया, ‘मेरा चचेरा भाई एक थ्रेड कंपनी में काम करता है. उसने कहा है कि वह मुझे वहां नौकरी दिला देगा. आठ घंटे काम करने पर उसे 10,500 रुपये मिलते हैं. अगर वह ओवरटाइम कर 12 घंटे काम करता है तो 15,000 रुपये मिलते हैं.’

अपने रिश्तेदारों के साथ होने के कारण वह अपने फैसले को लेकर आश्वस्त भी है. उसने कहा, ‘मैं और अधिक बचत की कोशिश करूंगा क्योंकि हम भोजन और रहने का खर्च साझा कर लेंगे. इसके अलावा, एक नए शहर में मेरे पास बात करने के लिए भी कोई तो होगा.’

ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें सगे भाई, चचेरे-ममेरे भाई या पड़ोसी रहन-सहन का खर्च साझा करते हैं और अपने-अपने घर अधिक पैसे भेजते हैं.

यह भी पढ़ें : न पढ़ाई, न काम, न नदी पार कर सकते, यूपी के 4 सबसे गरीब जिलों में से 3 में लोगों की दशा

‘मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था पर चलते हैं गांव’

गिरि इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, लखनऊ में समाजशास्त्रीय अध्ययन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. प्रशांत कुमार त्रिवेदी के मुताबिक, यूपी के गांवों से शहरों की ओर पलायन एक ‘चेन लिंक’ की तरह है. उन्होंने कहा, ‘एक व्यक्ति शहर में नौकरी तलाशने जाता है. एक बार जब उसे काम मिल जाता है तो उसके गांव के अन्य लोग वहां जाने के लिए उसी लिंक का इस्तेमाल करते हैं.’

उन्होंने आगे कहा, ‘पूरे क्षेत्र के गांव एक मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था पर चलते हैं. हालांकि, कोई सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन हमारे शोध से पता चलता है कि कुछ गांवों में पलायन 70 फीसदी तक है.’

2011 की जनगणना के मुताबिक, भारत में अंतरराज्यीय प्रवासियों की कुल संख्या 5.4 करोड़ है. सभी राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य है जहां से सबसे ज्यादा प्रवासी बाहर जाते हैं और इन प्रवासियों का गंतव्य सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और दिल्ली हैं. 2011 की जनगणना के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के लगभग 83 लाख निवासी अस्थायी या स्थायी रूप से अन्य राज्यों में चले गए. जाहिर है ये संख्या अब तक कई गुना बढ़ चुकी होगी.

एक्टिविस्ट समूह पीपुल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी के अनुज गोयल कहते हैं, केंद्र सरकार के रोजगार गारंटी कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाओं के बावजूद पलायन जारी है, जो मांग-आपूर्ति में बड़े पैमाने पर अंतर का संकेत है.

गोयल कहते हैं, ‘यहां बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है. बड़ी संख्या में लोगों का मनरेगा के तहत रोजगार तलाशना इसका एक संकेत है. डेटा से पता चलता है कि इसके तहत काम पाने वालों की संख्या काम मांगने वालों तुलना में काफी कम है. हम ऐसे कई उदाहरण भी देख चुके हैं जहां काम की मांग को रिकॉर्ड में दर्ज भी नहीं किया गया.’

श्रमिक कुशल हों या अकुशल, उन गांवों में काम मिलना मुश्किल है, जहां कृषि ही मुख्य आधार है. अधिकांश गरीबों के पास छोटी जोत ही है जो उनके बड़े परिवारों को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है.

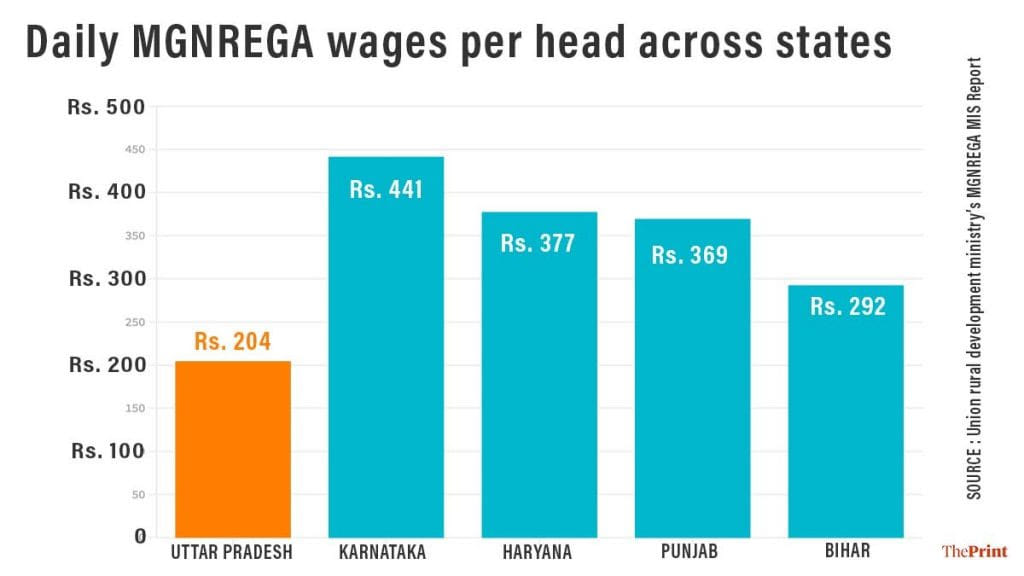

यहीं नहीं उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत प्रति दिन सिर्फ 201 रुपये वेतन मिलता है, जो किसी भी अन्य राज्य की तुलना में कम है. उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में मनरेगा श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी 441 रुपये प्रतिदिन है. हरियाणा में यह 377 रुपये और पंजाब में 369 रुपये है.

शहरी क्षेत्रों में भी स्थिति बेहतर नहीं है. सरकारी नौकरियां सीमित और पहुंच से परे हैं, जबकि निजी क्षेत्र की मौजूदगी भी लगभग नगण्य है.

लखनऊ स्थित गिरि इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर चित्तरंजन सेनापति, जिन्होंने यूपी में रोजगार के मौकों और कौशल विकास पर केंद्रित शोध किए हैं, का मानना है कि जब तक उत्तर प्रदेश में और अधिक उद्योग और कारखाने स्थापित नहीं होंगे तब तक ‘प्रवास का चक्र’ इसी तरह जारी रहेगा.

वे कहते हैं, ‘सरकार को स्थानीय स्तर पर उद्योग स्थापित करने में निवेश करना होगा. फिर आप अपने हिसाब से लोगों को हुनरमंद बना सकते हैं.’

सेनापति यह भी कहते हैं कि सिर्फ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) जैसे तमाम प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल प्रशिक्षण ही लोगों को रोजगार योग्य नहीं बना देता है.

उनका कहना है, ‘युवाओं को उन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जाता है जिनकी स्थानीय स्तर पर कोई मांग नहीं होती है. इससे पढ़े-लिखे युवा भी पलायन के लिए विवश हैं. इससे ये आईटीआई स्थापित करने का उद्देश्य ही निर्रथक हो जाता है. इन संस्थानों में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा नामांकन होते हैं, लेकिन इसके आगे और कुछ नहीं होता.’

नौकरी न मिलने पर खुद का काम करने का विकल्प अपना रहे

एक तरफ जहां बड़ी संख्या में युवा कमाई के लिए अपने गांव छोड़कर जाने का विकल्प अपना रहे हैं, वहीं कुछ छोटे-मोटे व्यवसाय करके अपना जीवन बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बाइक मरम्मत की दुकानें और मोबाइल कियोस्क खोलना सबसे ज्यादा लोकप्रिय है.

18 वर्षीय लकी सिंह को बहराइच के बलहा ब्लॉक के लक्ष्मण मटेही गांव में सड़क किनारे बाइक मरम्मत की एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए अपने पिता से कुछ मदद मिली थी. जब ठीक ठाक कमाई होती है तो वह दिन में 400-500 रुपये कमा लेता है.

उसने बताया कि बाजार तो मंदा है लेकिन चुनावी मौसम उसके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है. उन्होंने कहा, ‘आजकल मैं जो कुछ भी कमा रहा हूं वह चुनाव की वजह से है. नेताओं के प्रचार और राजनीतिक रैलियों के कारण मेरे पास तमाम कस्टमर आते रहते हैं.’

हालांकि, लकी सिंह का कहना है कि उन्हें यहीं रहने के अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है. उसने कहा, ‘कम से कम मुझे किसी और के लिए चाकरी तो नहीं करनी पड़ रही है. मेरे तीन बड़े भाई मुंबई और औरंगाबाद में रसोइए का काम करते हैं. यह काफी कठिन जीवन है. किराये के भुगतान और अपने परिवार के खर्चों को पूरा करने के बाद वे ज्यादा बचत नहीं कर पाते हैं. मेरे बूढ़े माता-पिता, दादी और बहन यहां हैं. मैं उनकी देखभाल करता हूं.’

सातवीं कक्षा तक पढ़े लकी का कहना है कि मनरेगा के तहत काम नहीं मिलने और तमाम कोशिशें कर लेने के बाद उसने खुद का काम करने का फैसला किया.

वह बताता है, ‘प्रधान बदमाशी कर रहा था. हर बार जब मैं नौकरी मांगने जाता, तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर मुझे भगा देता. मैं तंग आ गया था.’

मनरेगा का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिए गारंटीशुदा दिहाड़ी रोजगार मुहैया कराना है, जिसमें घर का एक वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करता है. प्रधान की अध्यक्षता वाली ग्राम पंचायत न केवल काम कराने के लिए आवेदन लेती है, बल्कि जॉब कार्ड भी जारी करती है.

हालांकि, तीनों जिलों में कई लोगों ने शिकायत की कि प्रधान ग्रामीणों को मनरेगा के माध्यम से तब तक कोई काम नहीं देते जब तक कि उन्हें रिश्वत नहीं दी जाती.

स्थानीय प्रशासन और प्रधान इन आरोपों का खंडन करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले देखते हुए में ऐसा स्वाभाविक लगता है.

बहराइच के दुलारपुर गांव में रहने वाली करीब 20 वर्षीय तौहीद अहमद से पूछते हैं, ‘मनरेगा के तहत यहां महज 201 रुपये दिहाड़ी मिलती है और अगर इसमें से मुझे प्रधान को एक निश्चित हिस्सा देना हो तो फिर क्या बचेगा?’

लकी सिंह की तरह वह भी अपना छोटा-सा धंधा चला रहे हैं. उनकी दुकान में मोबाइल चार्जर, फोन कवर और कुछ स्टेशनरी बिकती है और इससे होने वाली आय उन्हें अपनी मां और दो बहनों का भरण-पोषण में काफी मदद देती है.

हालांकि, कोविड के कारण स्थितियों में थोड़ा ठहराव आया है. वे कहते हैं, ‘लोगों ने चीजें खरीदना कम कर दिया है. अगर मुझे ग्राहक ही नहीं मिलेंगे तो पैसा कहां से आएंगे.’

(इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें : कुपोषण की भयावह तस्वीर: UP के 3 सबसे गरीब जिलों में करीब आधे बच्चों के कम विकसित होने की क्या है वजह