नई दिल्ली: भारत अपनी अदालतों को आधुनिक बनाने पर अरबों रुपये खर्च कर रहा है. नए कोर्ट हॉल बन रहे हैं. दस्तावेजों को पीडीएफ फाइल में बदला जा रहा है और देशभर की अदालतों को जेलों से वीडियो लिंक के जरिए जोड़ा जा रहा है.

बदलाव सच में हो रहा है. लेकिन व्यवहार में 5.4 करोड़ मामले अब भी सिस्टम में अटके हुए हैं.

2026 के बजट सत्र के दौरान संसद में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जो आंकड़े रखे, वे न्यायिक सुधार की कोशिशों में एक बड़ी संरचनात्मक समस्या दिखाते हैं. सरकार तेज न्याय के लिए ढांचा तो बना रही है, लेकिन जिन जजों को फैसले देने हैं, उनकी सीटें पूरी नहीं भर रही है.

इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर

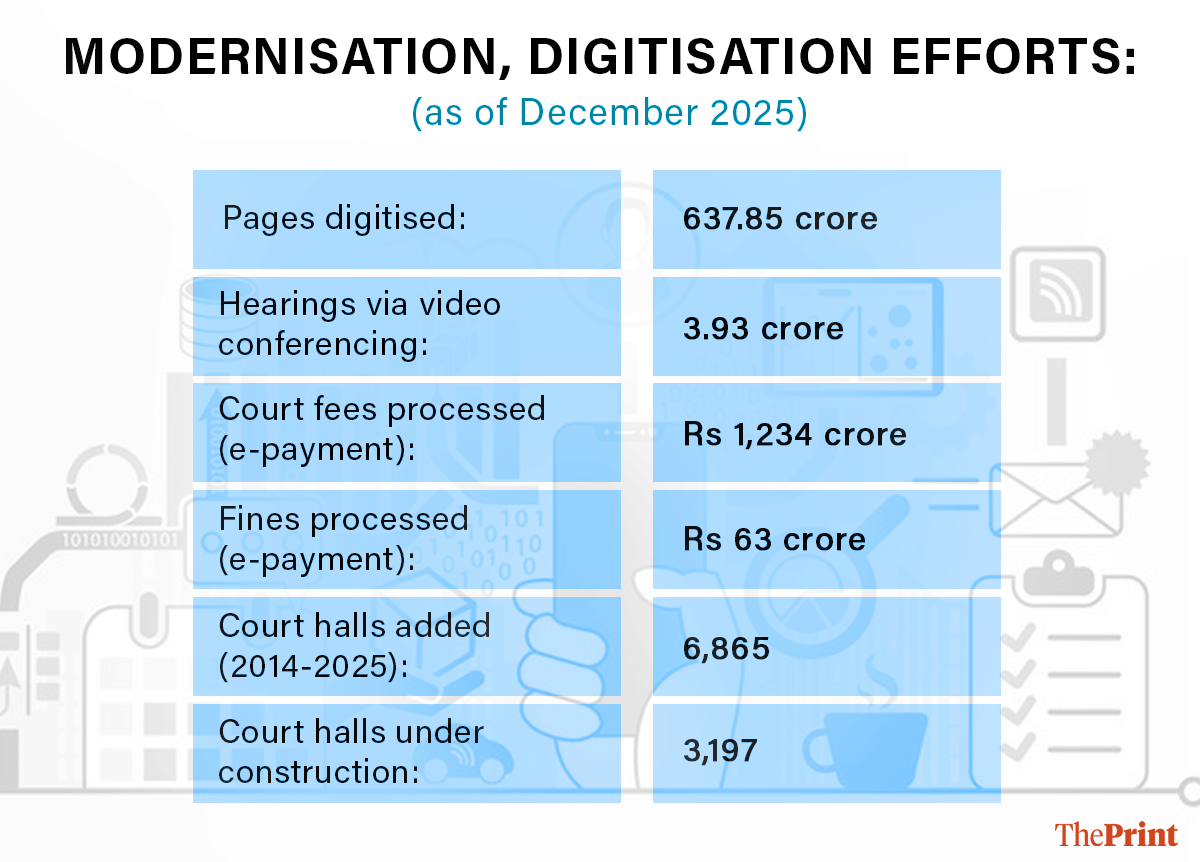

फिजिकल और डिजिटल विस्तार के आंकड़े काफी हैं.

जिला अदालतों को डिजिटल बनाने के लिए शुरू किया गया ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट अब अपने तीसरे चरण में है, जो 2023 से 2027 तक चलेगा. इस चरण के लिए 7,210 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जो दूसरे चरण 2015 से 2023 में खर्च हुए 1,670 करोड़ रुपये से चार गुना से ज्यादा है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल दिसंबर तक 637.85 करोड़ पन्ने डिजिटल किए जा चुके थे. 3.93 करोड़ सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. 1,234 करोड़ रुपये की कोर्ट फीस और 63 करोड़ रुपये का जुर्माना ई-पेमेंट के जरिए लिया गया.

केंद्र प्रायोजित योजना के तहत अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 12,461.28 करोड़ रुपये जारी किए गए. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बेहतर बनाने के लिए 228.48 करोड़ रुपये और रखे गए हैं.

कोर्ट हॉल की संख्या भी 2014 में 15,818 से बढ़कर दिसंबर 2025 तक 22,683 हो गई है. 3,197 और बन रहे हैं.

सरकार ने बताया कि 774 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं, जिनमें 398 केवल पोक्सो मामलों के लिए हैं. इन पर निर्भया फंड से 1,207.24 करोड़ रुपये भी दिए गए हैं.

खाली पद और लंबित मामले

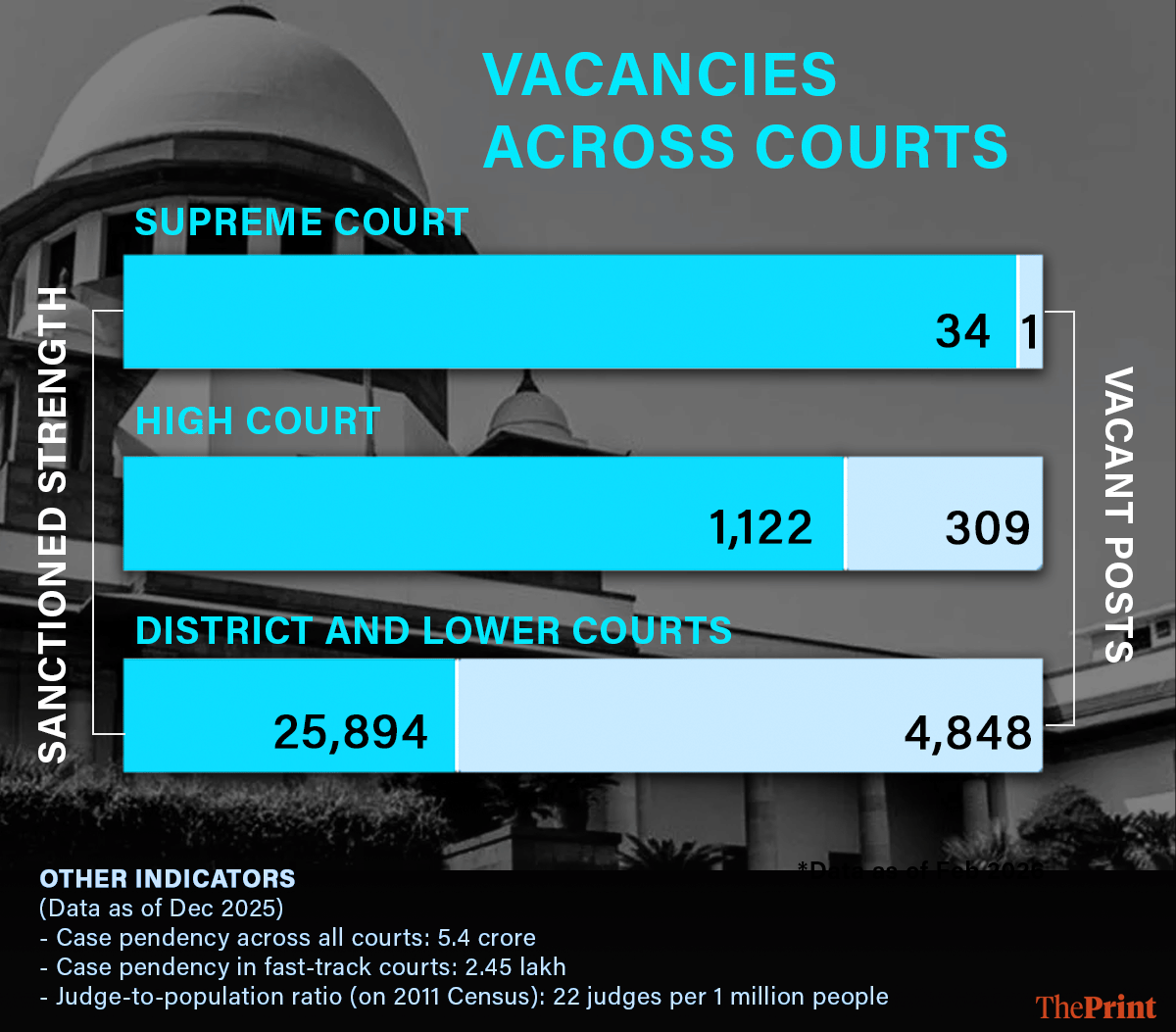

इस विस्तार के बावजूद खाली पदों के आंकड़े चिंताजनक हैं.

सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत 34 पदों में से एक पद खाली है. देश की 25 हाई कोर्ट में 1,122 स्वीकृत पदों में से 309 खाली हैं, यानी लगभग 27.5 प्रतिशत. जिला अदालतों में 25,894 स्वीकृत पदों में से 4,848 पद खाली हैं, यानी करीब 18.7 प्रतिशत.

लंबित मामलों की संख्या भी चिंता का विषय है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले 2023 में 82,674 थे, जो 31 दिसंबर 2025 तक बढ़कर 92,101 हो गए. यह 11.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. सभी अदालतों में कुल लंबित मामले 5,11,88,805 से बढ़कर 5,41,15,452 हो गए.

2019 में खास तौर पर तेजी से न्याय देने के लिए बनाए गए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में दिसंबर 2025 तक 2.45 लाख मामले लंबित थे. इनमें से 91 प्रतिशत मामले पोक्सो से जुड़े थे, जो और चिंता की बात है.

कानून मंत्रालय के अनुसार, फास्ट ट्रैक अदालतों में औसतन एक मुकदमे को निपटाने में दिल्ली में 1,639 दिन, त्रिपुरा में 1,484 दिन और मणिपुर में 1,350 दिन लगे. आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु इस मामले में बेहतर रहे.

मंत्रालय ने संसद में माना कि “अदालतों में मामलों का लंबित रहना कई कारणों से होता है, जिनमें मामले की जटिलता, सबूतों की प्रकृति, बार, जांच एजेंसियों, गवाहों और पक्षकारों का सहयोग, भौतिक ढांचे की उपलब्धता, सहायक स्टाफ की कमी और जजों की कमी शामिल है.”

मंत्रालय ने यह भी कहा कि “मामलों का निपटारा पूरी तरह न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है” और यह भी दोहराया कि केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है.

‘इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपयोगिता कई बातों पर निर्भर करती है’

ओडिशा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, जस्टिस एस. मुरलीधर (रिटायर्ड), जो अब प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, ने इस बहस को एक आसान ‘पैसा बनाम वैकेंसी’ वाली कहानी तक कम करने के खिलाफ चेतावनी दी.

“सिर्फ एक तय संख्या में जज होना ही एकमात्र मुद्दा नहीं है,” उन्होंने कहा.

जहां जजों के पद खाली हैं, वहां भी डिजिटाइजेशन का मतलब यह नहीं है कि किया गया निवेश अपने आप बेकार हो जाएगा.

“अगर जज मौजूद हों, तो निश्चित रूप से इन्फ्रास्ट्रक्चर का पूरा उपयोग होगा. यही मुख्य बात है,” उन्होंने समझाया. लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि ढांचे का उपयोग हर स्वीकृत पद भरने पर ही पूरी तरह निर्भर नहीं करता.

मुरलीधर, जो दिल्ली हाई कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में भी जज रह चुके हैं, ने दो गहरी चिंताओं की ओर ध्यान दिलाया. पहली, ऑडिट और स्थायित्व. अगर पहले दिए गए फंड का सही हिसाब नहीं होगा, तो नया पैसा भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पाएगा. दूसरी, तकनीकी अनुकूलता और क्षमता. अगर हार्डवेयर दे दिया जाए लेकिन तकनीकी स्टाफ, रखरखाव व्यवस्था या सही सॉफ्टवेयर न हो, तो उसका असर सीमित रहेगा.

उन्होंने बताया कि व्यावहारिक समस्या यह है कि ज्यादातर वकील माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज तैयार करते हैं और पीडीएफ में फाइल लगाते हैं. अगर अदालत का सॉफ्टवेयर इन फॉर्मेट को आसानी से खोल और प्रोसेस नहीं कर सकता, तो डिजिटाइजेशन सुविधा के बजाय परेशानी बन जाता है.

उन्होंने कहा कि जजों और स्टाफ को प्रशिक्षण की भी जरूरत है.

प्रतिनिधित्व के सवाल पर मुरलीधर ने कहा कि सिर्फ बेंच पर विविधता की बात करना काफी नहीं है. “हम न्यायपालिका में विविधता की बात करते हैं, लेकिन बार में विविधता को बहुत कम देखते हैं,” उन्होंने कहा.

उनके अनुसार, असली मुद्दा शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है. “आपको शिक्षा प्रणाली तक वापस जाना होगा. हाशिए के समुदायों से कितने छात्र अच्छी कानून संस्थाओं में पहुंचते हैं. कितनों को सफल वकालत के लिए जरूरी अवसर मिलते हैं?”

उन्होंने कहा कि अगर इस आधार को मजबूत नहीं किया गया, तो न्यायपालिका में विविधता पर बहस सिर्फ ऊपर से समस्या को देखने जैसी होगी, जबकि असली ढांचा और गहराई में है.

‘बेंच पर बैठने का मौका किसे मिलता है’

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, जस्टिस राजीव शकधर के अनुसार, यह संकट सिर्फ संख्या का नहीं है. उन्होंने कहा कि असली सवाल यह है कि “बेंच पर बैठने का मौका किसे मिलता है”.

शकधर, जो मद्रास और दिल्ली हाई कोर्ट में भी जज रह चुके हैं, ने ‘मेरिट’ को एक निष्पक्ष मानक मानने की पारंपरिक सोच को चुनौती दी.

उनका कहना था कि मेरिट को सामाजिक और आर्थिक संदर्भ से अलग करके नहीं देखा जा सकता. जिन लोगों की पृष्ठभूमि विशेषाधिकार वाली होती है, उन्हें बेहतर स्कूल, प्रतिष्ठित कॉलेज और पेशेवर नेटवर्क का लाभ मिलता है. ऐसे में हाशिए के समुदायों से आने वाले उम्मीदवारों से उनकी तुलना अपने आप में असमान होती है. “यह चॉकलेट और चीज़ की तुलना करने जैसा है,” उन्होंने कहा.

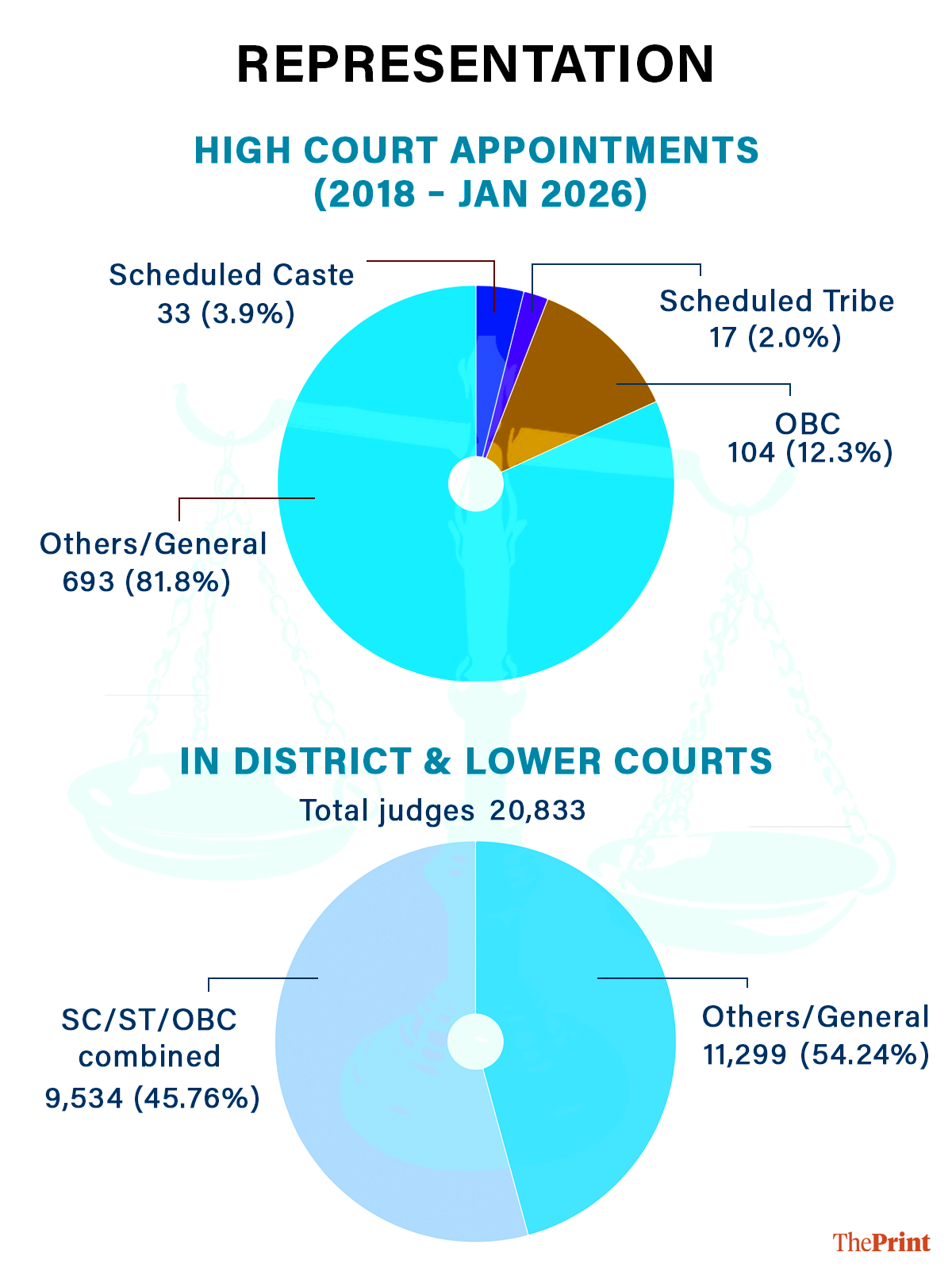

मंत्रालय के आंकड़े भी यही दिखाते हैं.

इस समय काम कर रहे 813 हाई कोर्ट जजों में से सिर्फ 116, यानी 14.27 प्रतिशत, महिलाएं हैं. मंत्रालय जिला और निचली अदालतों के जजों के बारे में ऐसा ही आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराता.

2018 से जनवरी 2026 के बीच नियुक्त किए गए 847 हाई कोर्ट जजों में से 33, यानी 3.9 प्रतिशत, अनुसूचित जाति से हैं. 17, यानी 2 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति से हैं. 104, यानी 12.3 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं.

जिला और निचली अदालतों की कुल कार्यबल संख्या के विश्लेषण के अनुसार, पूरे भारत में 20,833 जजों में से 9,534, यानी 45.76 प्रतिशत, एससी, एसटी या ओबीसी श्रेणी से हैं.

शकधर ने माना कि देश में न्यायिक सुविधाओं और ढांचे को बेहतर बनाने के लिए गंभीर प्रयास हो रहे हैं. लेकिन उनका कहना है कि न्याय देने के लिए प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है.

उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश किसी जज की पृष्ठभूमि से प्रभावित होते हैं.

अगर बेंच में महिलाओं और हाशिए के समुदायों, जैसे एससी, एसटी और ओबीसी, का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो इसका असर न्यायिक सोच और जनता के भरोसे दोनों पर पड़ सकता है. पक्षकार अदालत से यह महसूस करते हुए बाहर जा सकते हैं कि उनकी वास्तविकता को पूरी तरह समझा नहीं गया, “भले ही वे इसे खुलकर कह न पाएं,” उन्होंने कहा.

न्यायिक प्रणाली में विविध समुदायों के प्रतिनिधित्व पर मुरलीधर ने कहा कि नजरिया सिर्फ बेंच तक सीमित नहीं होना चाहिए. “हम न्यायपालिका में विविधता की बात करते हैं, लेकिन बार में विविधता को बहुत कम देखते हैं. यह कहना आसान है कि इसमें विविधता की कमी है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कितने अनुसूचित जाति के वकील पेश होते हैं,” उन्होंने कहा.

शकधर ने स्वीकृत पदों की संख्या का मुद्दा भी उठाया.

उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसी अदालतों में स्वीकृत पदों की संख्या कई साल पहले तय की गई थी और उसे जनसंख्या वृद्धि या बढ़ते मुकदमों के अनुसार अपडेट नहीं किया गया. यही सवाल इलाहाबाद जैसी बड़ी अदालतों पर भी लागू होता है.

भारत में जज और जनसंख्या का अनुपात फिलहाल लगभग 10 लाख लोगों पर 22 जज है. यह आंकड़ा 2011 की जनगणना पर आधारित है. उनका कहना है कि अगर 2026 की आबादी के आंकड़े जोड़े जाएं, तो यह अनुपात और असंतुलित हो सकता है.

आखिर में, इस समस्या की जड़ कानूनी शिक्षा की व्यवस्था में है.

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और कुछ स्थापित संस्थानों के अलावा, कई लॉ कॉलेजों में न तो पर्याप्त ढांचा है, न पर्याप्त फैकल्टी और न ही अकादमिक सख्ती, जिससे वे सक्षम वकील तैयार कर सकें जो आगे चलकर न्यायपालिका में जा सकें, शकधर ने कहा.

“जब तक व्यवस्था यह नहीं सोचेगी कि वह अपने वकीलों को कहां और कैसे तैयार कर रही है,” उन्होंने चेतावनी दी, प्रतिनिधित्व और क्षमता की संरचनात्मक कमियां बनी रहेंगी.

उन्होंने कहा कि अगर हर स्तर पर समग्र सुधार नहीं हुआ, तो भारत की न्यायपालिका हमेशा वह नहीं दे पाएगी जिसके लिए वह बनाई गई थी: न्याय