वाराणसी: सारनाथ की तंग गलियों में बसे एक घर में, लोगों का एक समूह बेहद खास लाल राजमा—जम्मू-कश्मीर का गुरेज राजमा—को वाजिब पहचान दिलाने की कोशिशों में लगा है. प्रतिष्ठित ज्योग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग पाने के लिए इसका दस्तावेज़ीकरण पूरी तरह से किया जाना ज़रूरी है. यह सब एक आदमी बाज़ की नज़रों से देख रहा है जिसके लंबे भूरे बाल, उससे मिलती-जुलती मूंछें और माथे पर फीकी पड़ चुकी विभूति है. वह हैं भारत के जीआई मैन रजनी कांत.

65 वर्षीय रजनी कांत अपने सहायक द्वारा अपलोड की जा रही तस्वीरों से खुश नहीं हैं. “ये धुंधली तस्वीरें हटा दो,” उन्होंने खुद कंप्यूटर पर आकर उन पहाड़ी ढलानों को दिखाने वाली बेहतर तस्वीरें चुनने से पहले कहा, जहां राजमा उगाया जाता है.

रजनी कांत वाराणसी से भारत में जीआई टैग की लहर का नेतृत्व कर रहे हैं. आज भारत में सभी जीआई टैग आवेदनों के लिए वह सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हैं. वह इस बहुप्रतीक्षित लेबल को पाने के नियमों, प्रक्रिया और कागजी कार्रवाई से वाकिफ हैं. और उन्होंने भारतीय विरासत के प्रति अपने जुनून को पारंपरिक उत्पादों के लिए विश्व स्तर पर पहचान योग्य, विपणन योग्य पहचान बनाने की आवश्यकता के साथ जोड़ दिया है. उनकी यात्रा वाजपेयी के साथ शुरू हुई और मोदी के साथ जारी है, और वह अपने कार्यालय के अव्यवस्थित नोटिस बोर्ड पर दोनों की तस्वीरों की ओर गर्व से इशारा करते हैं.

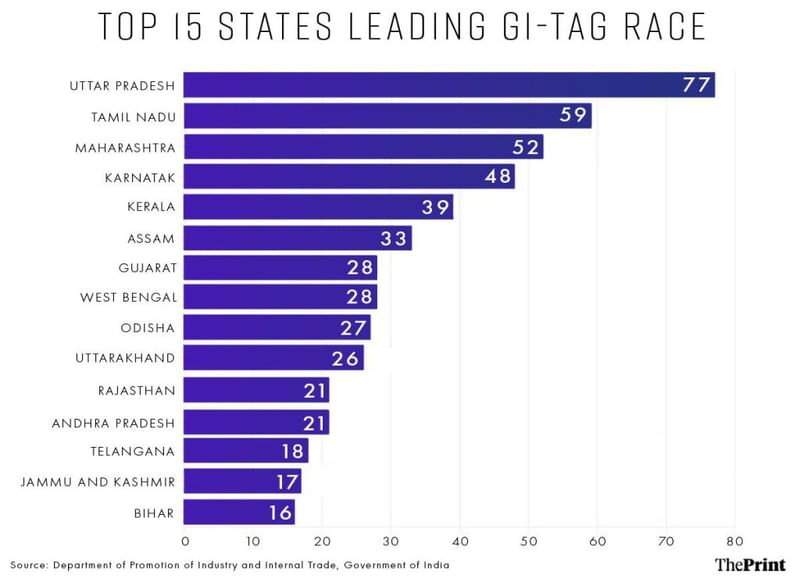

पिछले दो दशकों में, भारत में 600 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है, और उत्तर प्रदेश 77 के साथ इस सूची में सबसे ऊपर है. 2014 से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र, वाराणसी, सबसे बड़ा जीआई केंद्र बन गया है. 2013 में, इस क्षेत्र में केवल बनारस ब्रोकेड और भदोही कालीन को ही जीआई टैग प्राप्त था. आज, वाराणसी के गुलाबी मीनाकारी शिल्प और बनारस के कांच के मोतियों से लेकर लकड़ी के लाह के बर्तन, ज़रदोज़ी, लाल पेड़ा, बनारसी ठंडाई और तिरंगी बर्फी तक कुल 32 प्रोडक्ट्स की लंबी लिस्ट है.

कांत ने कहा, “वाराणसी में हमने जीआई टैग हासिल करने के लिए एक मॉडल बनाया है. अब इस मॉडल को पूरे भारत में, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख से लेकर उत्तराखंड तक, दोहराया जा रहा है. हमारे प्रयास ज़मीनी स्तर पर बदलाव ला रहे हैं.”

मोदी सरकार के 2030 तक 10,000 जीआई टैग हासिल करने के मिशन में वे एक अग्रणी व्यक्ति हैं. मोदी के “विकास भी, विरासत भी” के नारे से पहले भी, विकास और विरासत को साथ-साथ चलाना उनके काम का मूल सिद्धांत रहा है. उन्हें स्थानीय स्तर पर ‘काशी गौरव’ के नाम से जाना जाता है. कृषि में स्नातकोत्तर, उन्होंने कुशल कारीगरों को मुश्किल जीवन जीते हुए देखा, खासकर जब 1991 के सुधारों के बाद के भारत में विदेशी ब्रांडों की बाढ़ सी आ गई. उन्होंने 1990 के दशक में ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन (HWA) की शुरुआत की और जल्द ही वाराणसी को देश की जीआई राजधानी बनाने में मदद की.

कांत का मॉडल देश भर में फैल गया है, जिससे लाखों कारीगरों को सशक्त बनाया जा रहा है और पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित किया जा रहा है. अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों ने उनकी मदद मांगी है. राज्य सरकारों और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से, उन्होंने उनके जीआई-टैग के सपने को साकार करने में मदद की है. उन्होंने 30 राज्यों में काम किया है और 496 जीआई आवेदन दायर किए हैं, जिनमें से 159 चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं.

उन्होंने कहा, “मैं पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की मदद कर रहा हूं. अरुणाचल प्रदेश के 34 उत्पादों के लिए जीआई टैग प्रक्रियाधीन है.”

जीआई टैग एक तरह का कानूनी प्रमाण है, जो बताता है कि कोई उत्पाद किसी खास जगह से आता है. जैसे फ्रांस की शैम्पेन या इटली का पार्मिगियानो रेजियानो. इसका मकसद नकली चीजों को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि उस इलाके के असली बनाने वालों को सही पहचान और अच्छी कीमत मिले.

कांत ने वाराणसी में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, “मैं भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रहा हूं. लाखों लोग इस पर निर्भर हैं. जब हम कहते हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया था, तो इसका कारण सोना नहीं, बल्कि क्षेत्रीय विरासत और कला है. सदियों से हमने इसे खो दिया है. जीआई टैग उन उत्पादों को नया जीवन दे रहा है जो अपना आकर्षण खो चुके थे.”

हालांकि यह सवाल बना हुआ है कि क्या सिर्फ जीआई-टैग ही स्थायी बाज़ार सुनिश्चित कर सकता है, कांत ने कहा कि इस प्रयास ने वाराणसी के एमएसएमई क्षेत्र को, ख़ासकर “शिल्प, व्यंजन और संस्कृति” में, बढ़ाया है.

मोदी ने जीआई-टैग वाले उत्पादों को अपने विकास भी और विरासत भी अभियान का एक हिस्सा बनाया है, और अक्सर उन्हें विदेशी नेताओं को उपहार में देते हैं. इस वर्ष मॉरीशस की यात्रा के दौरान, उन्होंने राष्ट्रपति धर्मबीर गोखूल को जीआई-टैग युक्त बनारस की एक कला से बना एक सजावटी धातु का बर्तन उपहार में दिया. अप्रैल में, प्रधानमंत्री ने शहनाई और लाल पेड़ा सहित वाराणसी के 21 उत्पादों को जीआई टैग दिए हैं.

सर्टिफिकट वितरण समारोह में मोदी ने कहा, “जब जीआई टैग प्रदान किया जाता है, तो यह बाज़ार में नई ऊंचाइयों का मार्ग प्रशस्त करता है. आज, वाराणसी के उत्पादों को एक नया पासपोर्ट मिल गया है.”

‘काशी से काला पानी’ तक जीआई टैग का सफर

भारत में जीआई टैगिंग में उत्तर प्रदेश के नंबर वन बनने का सफर रजनी कांत के व्यक्तिगत सफर के समानांतर चलता है.

2007 में, उत्तर प्रदेश में केवल एक जीआई उत्पाद, इलाहाबादी सुर्ख अमरूद था. अब यह संख्या बढ़कर 77 हो गई है, जिसमें संभल हॉर्न क्राफ्ट, कालपी हस्तनिर्मित कागज़ और गोरखपुर टेराकोटा शामिल हैं. लेकिन यह संख्या हासिल करना आसान नहीं था.

जब कांत ने जीआई टैग पर काम शुरू किया, तो उन्हें इस क्षेत्र की कोई जानकारी नहीं थी. मिर्ज़ापुर ज़िले के जलालपुर माफी गांव में जन्मे, कांत ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से पीएचडी की, जब उनका रुझान सामाजिक कार्यों की ओर हुआ. 1991 में, उन्होंने महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास पर सेंट्रल ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना की. यह समय भारत में उदारीकरण का था. जैसे-जैसे आर्थिक सुधारों ने भारत में दस्तक दी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के देश में प्रवेश के साथ ही विदेशी चीज़ों के प्रति दीवानगी बढ़ गई. जिसने कांत की चिंताएं बढ़ा दी.

उन्होंने कहा, “मैंने देखा कि विदेशी उत्पाद भारतीय बाज़ार में अपनी जगह बना रहे हैं और स्थानीय कारीगरों की हालत खराब हो रही है.” उन्हें पता था कि उन्हें कुछ करना है, लेकिन क्या करना है, यह तय नहीं था.

उन्होंने कहा, “मैं भाग्यशाली हूं कि ईश्वर ने मुझे उन लोगों के लिए काम करने के लिए चुना जो इस देश का गौरव हैं. लेकिन उस समय तक मैंने सिर्फ बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में सुना था.”

1999 में लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एक मुलाक़ात ने उनके जीवन को बदल दिया. आखिरकार उन्हें एक इच्छुक व्यक्ति मिल गया.

कांत ने कहा, “मैंने सामुदायिक उत्पादों की सुरक्षा से संबंधित अपनी चिंता व्यक्त की. 15 दिनों के बाद, वाणिज्य विभाग के अधिकारियों ने मुझे इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली बुलाया.” कांत ने ये बातें सारनाथ स्थित अपने कार्यालय में बैठे हुए कहा, जिसकी दीवारें नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन, एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीरों से भरी थीं.

चार साल बाद, 2003 में, भारत ने जीआई अधिनियम लागू किया और दार्जिलिंग चाय को पहले उत्पाद के रूप में पंजीकृत किया गया. हालांकि कांत इस कानून के प्रारूपण में शामिल नहीं थे, फिर भी उन्हें जल्दी ही यकीन हो गया कि यह वाराणसी के कारीगरों की समस्याओं का समाधान हो सकता है. उन्होंने जीआई टैग पंजीकरण के लिए बनारसी साड़ी पर ज़ोर दिया, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि व्यापार संघ ने इसका विरोध किया.

कांत ने कहा, “उन्हें जीआई टैग के बारे में पता ही नहीं था. उन्हें लगा कि मैं इस उत्पाद के लिए पेटेंट दाखिल कर रहा हूं.” उन्हें मनाने में कई साल लग गए, लेकिन 2007 में आवेदन दाखिल हो गया. “2009 तक हमें जीआई टैग मिल गया.”

जीआई ने बुनकरों की किस्मत में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, लेकिन इसने उन उत्पादों के लिए एक नई पहचान का द्वार खोल दिया जो उतने प्रसिद्ध नहीं थे.

वाराणसी के बुनकर उद्योग मंडल के महासचिव ज़ुबैर आदिल ने कहा, “बनारसी साड़ियां पहले से ही मशहूर थीं. पूरे भारत में इनकी मांग है. लेकिन चूंकि यह बनारस के प्रीमियम उत्पादों में से एक है, इसलिए शुरुआत में इसे जीआई टैग के लिए चुना गया था.”

कांत के लिए, वह पहला पंजीकरण उनकी “पहचान” और “पूर्णकालिक नौकरी” बन गया. पिछले एक दशक में सरकार से मिलने वाला समर्थन बढ़ा है और उन्होंने इन शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए इंडोनेशिया, सिंगापुर और जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों की यात्रा की है.

उन्होंने कहा, “अब नाबार्ड के माध्यम से, हमें जीआई उत्पादों के लिए आवेदनों पर काम करने के लिए धन मिल रहा है.” उन्होंने धन की मात्रा बताने से इनकार कर दिया, बस इतना कहा कि यह “पर्याप्त” है. नाबार्ड की एक तथ्य-पत्रक के अनुसार, उत्तर प्रदेश में मानव कल्याण संघ के माध्यम से क्रियान्वित की गई उसकी जीआई परियोजना का कुल व्यय 1.6 करोड़ रुपये था.

छह साल पहले तक, वह लकड़ी के खिलौने और मीनाकारी जैसे वाराणसी के उत्पादों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लेकिन फिर खुद प्रधानमंत्री ने उन्हें देशभर में इसे आगे बढ़ने का आग्रह किया. यह तब हुआ जब कांत को कारीगरों और बुनकरों के जीवन को बेहतर बनाने में उनके योगदान के लिए 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था.

उन्होंने बताया कि उसी वर्ष वाराणसी की अपनी एक यात्रा के दौरान, मोदी ने उनसे कहा था: “अब आप बनारस से बाहर भी सहयोग कीजिए”.

उन्होंने ठीक यही किया, 2019 में उत्तराखंड से शुरुआत हुई.

कांत ने कहा, “मोदीजी की प्रेरणा से मैंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, असम, बिहार, अंडमान और निकोबार में काम करना शुरू कर दिया.” उन्होंने आगे कहा कि इन पहलों में जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करना शामिल है.

जम्मू-कश्मीर के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट से लेकर राजस्थान के नाथद्वारा बंधेज और निकोबार नारियल तक, उन्होंने इसे “काशी से काला पानी” प्रभाव बताया.

जीआई की क्या है प्रक्रिया?

सारनाथ के एक लंबे हॉल से, जिसकी दीवारें जीआई सर्टिफिकट्स, अवॉर्ड्स और उनकी यात्राओं की तस्वीरों से सजी हैं, कांत की लगभग बीस लोगों की टीम काम करती है. कौटिल्य अर्थशास्त्र, रामचरितमानस और उपनिषदों से भरी एक पुरानी लकड़ी की शेल्फ के पास कुछ कंप्यूटर रखे हैं. वह अक्सर वहां अन्य राज्यों के प्रतिनिधिमंडलों को प्रशिक्षण देते हैं और समझाते हैं कि जीआई टैग के लिए कैसे तर्क तैयार किया जाए.

जब कोई राज्य सरकार कांत से संपर्क करती है, तो उनकी टीम सबसे पहले उस उत्पाद के इतिहास और उत्पत्ति का गहन अध्ययन करती है, चाहे वह प्राचीन भारतीय ग्रंथों के माध्यम से हो या मुगल चित्रों के माध्यम से. कांत ने हर राज्य में ऐसे लोगों का एक नेटवर्क तैयार किया है जो उनके लिए शोध करते हैं और यात्रा करते हैं. इस प्रक्रिया के अंतिम चरण में, वह संबंधित क्षेत्र का दौरा भी करते हैं.

हाल ही में, उनकी टीम ने लद्दाख के छल्ली वस्त्र के लिए आवेदन किया है, जिसकी जड़ें कौटिल्य के अर्थशास्त्र और 11वीं शताब्दी के एक मठ की पेंटिंग में खोजी गई हैं.

कांत ने कहा, “भारत में कपड़ा बनाने की एक लंबी परंपरा रही है. लद्दाख, चाणक्य द्वारा चुने गए मगध और तक्षशिला के बीच के मार्ग पर स्थित है. मुझे छल्ली तकनीक के बारे में उस पुस्तक से संकेत मिला. हमने इसकी उत्पत्ति का वर्णन करने के लिए अपने आवेदन में इसका उल्लेख किया है.” उन्होंने आगे कहा कि छल्ली वस्त्र जीआई टैग प्राप्त करने के अंतिम चरण में हैं.

उनकी टीम ने अरुणाचल प्रदेश के 18 उत्पादों, जैसे इडु मिश्मी वस्त्र, मोनपा कालीन और आलो बांस शिल्प, के लिए पहले ही मान्यता प्राप्त कर ली है और कई अन्य उत्पादों के लिए भी आवेदन प्रक्रिया में हैं. अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस पर कांत को सम्मानित किया और अरुणाचल अध्ययन विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया.

जीआई पंजीकरण प्रक्रिया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और यह आमतौर पर लंबी और जटिल होती है. आवेदनों के लिए उत्पाद के इतिहास और भूगोल को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है, और कई आवेदक पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण चेन्नई स्थित रजिस्ट्री में ही अटक जाते हैं.

जीआई टैग प्राप्त करने में कभी-कभी पांच सालों से भी ज़्यादा समय लग जाता है. कन्नौज के इत्र के लिए, इसकी उत्पत्ति साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ जुटाने में पांच साल लग गए. मिथिला मखाना, जिसे 2022 में यह टैग मिला, उसे चार साल लगे.

प्रत्येक आवेदन की आखिरकार एक रजिस्ट्रार और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा समीक्षा की जाती है. आवेदकों को समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करना होता है, जो टैग देने या न देने का निर्णय लेती है.

देश भर में दर्जनों उत्पाद इंतज़ार कर रहे हैं—अरुणाचल प्रदेश से 34, त्रिपुरा से 24, असम और बिहार से 10-10 उत्पाद. इनमें सूरत का हीरा, पाटन का कपड़ा, अयोध्या हनुमानगढ़ी लड्डू, मथुरा का पेड़ा, अलीगढ़ की धातु की मूर्ति, नालंदा बावन बूटी, दरभंगा टेराकोटा और हाजीपुर की चिनिया केला शामिल हैं.

हर साल कांत खुद को चुनौती देते हैं. आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, उन्होंने 75 आवेदन जमा किए. अगले वर्ष, 2023-24 में, उन्होंने 100 आवेदन जमा किए. कांत द्वारा जमा किए गए सभी आवेदनों में से लगभग एक-तिहाई को मंजूरी मिल गई है. बाकी पर काम चल रहा है और कोई भी आवेदन खारिज नहीं हुआ है.

कांत ने कहा, “2024-25 में मैंने 75 आवेदन दाखिल करने का लक्ष्य रखा है. यह लक्ष्य 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर रखा गया था. 17 सितंबर 2025 को, उनके जन्मदिन पर, मैंने गुजरात के सोमपुरा पत्थर शिल्प का 75वां आवेदन दाखिल किया. यह मोदीजी के लिए हमारी ओर से एक उपहार था.”

वाराणसी का जीआई धमाल

वाराणसी में यूपी कॉलेज के पास एक सामान्य सी मिठाई की दुकान, उदय श्री मिष्ठान की दीवार पर एक फ़्रेमयुक्त जीआई प्रमाणपत्र टंगा है. अप्रैल में, मालिक कमलेश कुमार को खोए से बनी मिठाई, लाल पेड़ा के लिए टैग मिला जो कि यह दुग्ध उत्पाद श्रेणी में पंजीकृत है.

कुमार अपने परिवार में लाल पेड़ा बनाने वाली छठी पीढ़ी के सदस्य हैं.

उन्होंने ग्राहकों के लिए डिब्बे पैक करते हुए कहा, “मेरे पूर्वजों ने इसे बनाना शुरू किया था. सदियों बाद, इस मीठे व्यंजन को अपनी पहचान मिली.” उनका कहना है कि टैग लगने के बाद से बिक्री बढ़ गई है. आधे घंटे के भीतर पेड़े की तीन ट्रे बिक गईं.

कुमार ने कहा, “रजनी कांत ने 2022 में जीआई आवेदन के लिए मुझसे संपर्क किया था. उनके प्रयासों से हमें यह टैग मिला है. वह शहर के लिए जो कर रहे हैं, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता.”

हालांकि, इसका एक परेशान करने वाला दुष्प्रभाव भी हुआ है. कुमार ने शिकायत है कि जीआई टैग मिलने के बाद से कई दुकानें खुल गई हैं, और हर दुकान असली लाल पेड़ा बेचने का दावा कर रही है. यह ठंडाई, लाल भरवा मिर्च, आदमचीनी चावल, लंगड़ा आम और बनारसी पान जैसे अन्य लंबे समय से प्रचलित खाद्य पदार्थों की श्रेणी में शामिल हो गया है.

कांत की टीम बनारस लौंगलता और शहर के पारंपरिक नाव जैसे अन्य उत्पादों पर भी काम कर रही है.

कांत ने कहा, “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे जीआई टैग के लिए 75 और उत्पादों पर काम करने को कहा है – हर जिले से एक. हम अभी उत्पादों की पहचान कर रहे हैं. बहुत जल्द, हम सभी के लिए आवेदन करेंगे.”

उनके अनुसार, जीआई आंदोलन ने व्यापार के नए रास्ते खोलकर शहर की अर्थव्यवस्था को मज़बूत किया है.

पिछले कुछ वर्षों में कई प्रदर्शनियां और जीआई महोत्सव आयोजित किए गए हैं, जिनमें व्यापारियों और कारीगरों ने भाग लिया है और उन्हें ऑर्डर मिले हैं. इसने उन खाद्य पदार्थों और शिल्पों पर ध्यान केंद्रित किया है जिन पर पहले कम ही ध्यान दिया जाता था. निर्यात के लिए भी, व्यापारी अब अपनी प्रामाणिकता दर्शाने के लिए जीआई टैग का उपयोग करते हैं.

कांत ने कहा कि 32 जीआई-टैग वाले उत्पादों के माध्यम से लगभग 20 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं.

उन्होंने आगे कहा, “इन उत्पादों का वार्षिक कारोबार 25,500 करोड़ रुपये है. भविष्य में यह और बढ़ेगा.”

हर साल, चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री को दर्जनों आवेदन प्राप्त होते हैं और इनमें से कई के पीछे कांत का ही हाथ है.

जीआई पंजीकरण कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा, “पिछले एक दशक में हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश, खासकर काशी क्षेत्र से आवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई है. इन सभी आवेदनों के पीछे एक ही व्यक्ति हैं.”

जब विशेषज्ञों के पैनल के सामने उत्पाद प्रस्तुत करने का समय आता है, तो कांत स्वयं यह काम करते हैं, अक्सर कारीगरों या व्यापारियों को साथ लेकर. पावरपॉइंट स्लाइड्स का उपयोग करते हुए, वह अधिकारियों को उत्पाद की मौलिकता, भौगोलिक संबंध और दस्तावेज़ीकरण के बारे में जानकारी देते हैं.

उदाहरण के लिए, लाल पेड़ा के मामले में, उन्होंने विशिष्टताओं, गुणात्मक विशेषताओं, संरचना, उत्पादन क्षेत्रों के मानचित्र और पुस्तकों से ऐतिहासिक संदर्भ जैसे विवरण शामिल किए.

अधिकारी ने कहा, “कांत के मामले में हमने देखा है कि वह मज़बूत शोध और तर्कों के साथ आते हैं. उनके विचार स्पष्ट हैं, जिससे प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया आसान हो जाती है.”

क्या जीआई टैग से आर्थिक प्रगति हुई है?

वाराणसी में जीआई की लहर को लेकर जितने भी जश्न मनाए जा रहे हैं, नतीजे एक जैसे नहीं रहे हैं. कुछ शिल्पों को ठोस बढ़ावा मिला है, जबकि अन्य अभी भी पहचान को वास्तविक आय में बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

गुलाबी मीनाकारी, धातु की सतहों पर गुलाबी मीनाकारी के डिज़ाइनों को हाथ से चित्रित करने की मुगलकालीन कला, सफलता की कहानियों में से एक है. काल भैरव मंदिर के पास की संकरी गलियों में, कारीगर अरुण कुमार और उनका परिवार पीढ़ियों से इस नाज़ुक शिल्प का अभ्यास करते आ रहे हैं, जो कि लुप्त हो रहा था.

उन्होंने सफेद धातु पर गुलाबी मीनाकारी की एक शतरंज की बिसात दिखाते हुए कहा, “2011 में केवल 25-30 लोग ही इस शिल्प के साथ जुड़े थे. अब सैकड़ों लोग जुड़ चुके हैं. यह सब 2015 में मिले जीआई टैग की वजह से ही हुआ है.”

नाबार्ड के सहयोग से प्राप्त इस टैग ने इस कला को मुख्यधारा के बाज़ारों में लाने में मदद की, खासकर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा खुद गणमान्य व्यक्तियों को कलाकृतियां उपहार में देने से. 2021 में, उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को गुलाबी मीनाकारी शतरंज का सेट उपहार में दिया. जीआई मेलों ने भी इसे बढ़ावा देने में मदद की.

उन्होंने कहा, “जो लोग काम छोड़ चुके थे, वे फिर से जुड़ गए हैं और हमारे पास इस साल के लिए पर्याप्त ऑर्डर हैं.” उन्होंने आगे कहा कि हाल के खरीदारों में गुजरात और दुबई के ग्राहक शामिल हैं.

हर उत्पाद का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है. 2015 में वाराणसी के लकड़ी के खिलौने को जीआई टैग मिला लेकिन वह अभी भी बाजार को लेकर संघर्ष कर रहा है.

चमकीले रंग से रंगे लकड़ी के खिलौने बनाने वाली एक छोटी सी कार्यशाला चलाने वाले रामेश्वर सिंह ने कहा, “हमें अपनी कला के लिए पहचान तो मिली, लेकिन बाज़ार नहीं मिला. हमें देश भर के एक्सपो और मेलों में आमंत्रित किया जाता है और उनके माध्यम से कुछ ऑर्डर मिलते हैं, लेकिन अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं हैं.”

उत्पादों का विस्तार करने और ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंचने के लिए, उनकी मांग है कि पैकेजिंग की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए.

सिंह ने कहा, “ग्राहकों को उत्पाद की अच्छी पैकेजिंग चाहिए हम इसमें नाकाम रहते हैं. सरकार को बेहतर पैकेजिंग में मदद करनी चाहिए ताकि हम अपने उत्पादों को विश्वस्तरीय तरीके से बेच सकें और मुनाफा कमा सकें.”

अर्थशास्त्री और उद्योग विशेषज्ञ लंबे समय से इसी तरह की चिंताएं व्यक्त करते रहे हैं. सिर्फ जीआई टैग किसी उत्पाद को पुनर्जीवित नहीं कर सकता, और सरकार को और ज़्यादा जीवन रक्षक उपाय करने चाहिए.

समस्तीपुर स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर मोहित शर्मा ने कहा, “जीआई पंजीकरण के बाद की व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है. जीआई टैग प्राप्त करने से पहले, बाज़ार में स्वीकार्यता का अध्ययन करना होगा, और इसके लिए एक बाज़ार चैनल बनाना होगा.”

उन्होंने कहा, “इसमें एक संस्थागत कमी है. टैग का पूरा लाभ उठाने के लिए एक ढांचा तैयार किया जाना चाहिए, और इसके लिए जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता है.”

नाबार्ड के आंकड़े बताते हैं कि बनारस के ब्रोकेड और साड़ियों का “औसत वार्षिक कारोबार” 1,500 करोड़ रुपये, गुलाबी मीनाकारी का 15 करोड़ रुपये, बनारसी लाख के बर्तन और लकड़ी के खिलौनों का 5 करोड़ रुपये और बनारस के धातु के रेपोसे शिल्प का 100 करोड़ रुपये है. हालांकि, यह उस अवधि का उल्लेख नहीं करता जिसके दौरान ये औसत निकाले गए थे या तुलना के लिए कोई वर्ष-दर-वर्ष आंकड़े प्रदान नहीं करता है.

वाराणसी जीआई वस्तुओं पर अपने तथ्यपत्र में, नाबार्ड का दावा है कि जीआई पंजीकरण के बाद से कारीगरों, बुनकरों और किसानों की वार्षिक आय में “40-200% की वृद्धि” हुई है, लेकिन कोई और विवरण नहीं दिया गया है.

कांत जीआई टैग के लाभों को लेकर आशावादी हैं.

उन्होंने कहा, “यह कई उत्पादों के लिए बस एक शुरुआत है. दशकों की उपेक्षा को पटरी पर आने में समय लगेगा. वाराणसी जीआई टैग की यात्रा ने स्थापित किया है कि यह टैग अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है और यह केवल एक कागज़ का टुकड़ा भर नहीं है.”

(इस ग्राउंड रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: लद्दाख से मिजोरम तक भारत की सीमाएं अस्थिर हैं. अब एक नई आंतरिक सुरक्षा नीति की जरूरत है