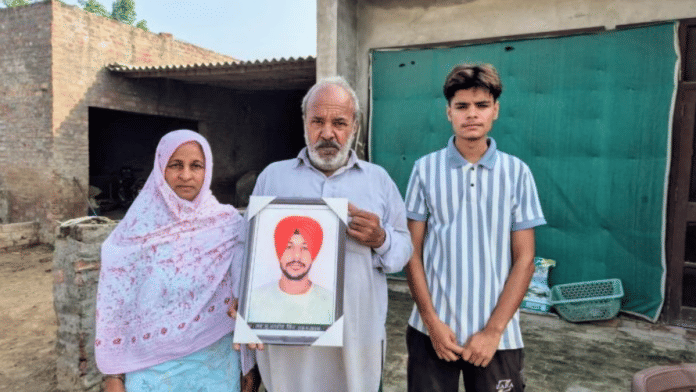

मनसा: पिता दूर तक देखता है और अपने 25 वर्षीय बेटे तनवीर की याद में आंसू रोकने की कोशिश करता है. उनका कहना है कि उनके बेटे की तस्वीर हर रात उनके दिमाग में घूमती है, जो खेत में बेजान पड़ा है और उसके मुंह से कीटनाशक के झाग निकल रहे हैं. उस तस्वीर से भी ज़्यादा उन्हें उस पांच लाख रुपये के कर्ज़ का डर सताता है जिसने उनके बेटे को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया.

विडंबना यह है कि पंजाब का हरित क्रांति राज्य कृषि ऋण के भारी बोझ के बीच है. देश के अनाज के कटोरे को पकड़े हुए किसान आज ऋण के तहत डूब रहे हैं—एक ऐसा भूत जो अब उस राज्य के सिर पर मंडरा रहा है, जहां भूजल खतरनाक रूप से घट चुका है, एमएसपी पर निर्भर अस्थिर फसलें हैं, उद्योग नहीं के बराबर हैं और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है.

उन्होंने कहा, “इस उम्र में, मैं मैदान में वापस आ गया हूं. बैंक एजेंट लगभग हर हफ्ते मेरे घर आते हैं. मुझे अपने छोटे बेटे के कल्याण की देखभाल करनी है,” तनवीर के पिता दिलराज सिंह, एक सीमांत किसान और मालवा क्षेत्र के मनसा के भैनी बाघा गांव के निवासी ने कहा.

किसान संघ के नेताओं का कहना है कि भैनी बाघा में लगभग हर चौथे घर ने एक ऐसे युवक को खो दिया है, जिसे लोन शार्क के अथक दबाव की तुलना में मौत आसान लगी. जबकि एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि पंजाब में किसानों की आत्महत्या 2019 में 302 से घटकर 2023 में 174 हो गई, यूनियनों का कहना है कि मामलों को गंभीर रूप से कम रिपोर्ट किया जाता है, कई मौतों को अन्य कारणों से जिम्मेदार ठहराया जाता है. ये लोग अपने पीछे उन परिवारों को छोड़ गए हैं जो अब दुख और कर्ज दोनों के बोझ तले दबे हुए हैं—युवा विधवाएं और उम्रदराज़ माता-पिता उसी चक्र में फंस गए हैं जिसे उनके बेटे अब सहन नहीं कर सकते थे.

पंजाब का कृषि संकट एक ऐसा चक्र है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो गया है. गेहूं-धान प्रणाली किसानों को मुश्किल से चलती रहती है, भले ही यह मिट्टी के स्वास्थ्य, भूजल और दीर्घकालिक संभावनाओं को कम कर देती है. निवेश लागत बढ़ती है जबकि आय स्थिर रहती है. फसल विविधीकरण को समाधान के रूप में बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन समर्थन या सुरक्षित बाजारों के बिना, किसान चावल और गेहूं की ‘सुरक्षा’ से चिपके रहते हैं, जिससे संकट गहरा हो जाता है. पर्याप्त उद्योग और नौकरियां नहीं हैं और राज्य की एक समय की मजबूत उद्यमशीलता की ऊर्जा फैल रही है. परिणाम धीमा विस्फोट है.

नशीली दवाओं का दुरुपयोग और डंकी प्रवास दो सबसे अधिक दिखाई देने वाले परिणाम हैं. दूसरा कर्ज है, जिसका बोझ कई लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है. पंजाब में किसानों की औसत मासिक आय लगभग 26,000 रुपये प्रति माह के साथ भारत में दूसरी सबसे अधिक है. फिर भी पंजाब में प्रति किसान परिवार का औसत कर्ज 2.03 लाख रुपये है, जो केरल और आंध्र प्रदेश के बाद देश में तीसरा सबसे अधिक है. राज्य के 54 प्रतिशत से अधिक किसान परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं. किसानों का कुल कर्ज 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक है.

गेहूं और शिमला मिर्च की खेती करने वाले दिलराज सिंह ने कहा, “मैं लगभग कुछ भी नहीं कमाता. मेरा अर्थिया (बिचौलिया) पर पैसा बकाया है, इसलिए वह उस उपज से कर्ज राशि काटता है जो मैं मंडी ले जाता हूं. मुझे कनक (गेहूं) के अलावा अपने लिए कुछ नहीं मिलता. क्या मैं इतनी राशि से अपना घर चला सकता हूँ?”

राज्य खुद कर्ज के बोझ तले दब रहा है. 2025 में, नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में पंजाब को 18 प्रमुख राज्यों में अंतिम स्थान दिया. सरकार पर करीब 4.17 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसका करीब 40 फीसदी राजस्व उसे चुकाने और ब्याज चुकाने में खर्च होता है. आवधिक श्रम बल सर्वे के अप्रैल-जून 2025 के आंकड़ों के अनुसार, पंजाब की युवा बेरोजगारी दर 20.2 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 14.6 प्रतिशत से काफी अधिक है.

पंजाब राज्य भंडारण निगम के अनुसार आधी से अधिक ग्रामीण आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन राज्य में औपचारिक कृषि नीति नहीं है. किसानों को धान से आगे बढ़ाने के लिए बहुत कम काम किया गया है, जिससे राज्य को जमीन से खोखला करने का खतरा है. पिछली बार कृषि ऋण माफी 2016 में हुई थी. निवारण प्रणाली मुश्किल से काम करती है. इस साल, दशकों में सबसे खराब बाढ़ और ट्रंप के टैरिफ ने केवल किसानों के लिए दबाव बढ़ाया है.

गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में एमेरिटस प्रोफेसर अर्थशास्त्री आर. एस. घुमन ने कहा, “पंजाब एक चक्रव्यूह में फंस गया है, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है. पंजाब राज्य अपने ऋण संकट को हल करने की स्थिति में नहीं है और केंद्र सरकार ऐसा करने के मूड में नहीं है.”

उन्होंने कहा कि सभी आत्महत्याओं में से 80 से 90 प्रतिशत मालवा क्षेत्र में हैं, जहां लगभग एक दशक पहले कपास की विफलता के बाद किसान धान की ओर चले गए थे.

धान का जाल

पंजाब के कृषि जलवायु संकट के केंद्र में धान पर अत्यधिक निर्भरता है. एक फसल जो कभी राज्य को समृद्ध बनाती थी, अब इसे सूखा रही है और केवल बैंड-एड फिक्स उपलब्ध हैं.

जबकि राज्य की केवल 30 प्रतिशत भूमि पानी की खपत वाली फसल के लिए उपयुक्त है, अब यह 64 प्रतिशत पर उगाई जाती है. एक किलो चावल का उत्पादन करने के लिए लगभग 5,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, फिर भी सिंचाई और उर्वरक सब्सिडी के लिए मुफ्त बिजली इसे सबसे आसान विकल्प बनाती है. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और सरकारी खरीद अनाज की प्रत्येक बोरी के लिए खरीदार की गारंटी देती है.

पंजाब के खरीफ क्षेत्र का लगभग 90 प्रतिशत (32.4 लाख हेक्टेयर) धान के तहत है और रबी की 97 प्रतिशत भूमि (36 लाख हेक्टेयर) गेहूं के तहत है.

लेकिन किसानों को शोषण से बचाने के लिए बनाई गई व्यवस्था अब भारत के खाद्य भंडार वाले इलाके को रेगिस्तान बनने के खतरे में डाल रही है. फसलें बदलने की बात तो की जाती है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रोत्साहन नहीं दिया जाता.

मक्के, दालों, तिलहनों या सब्जियों को जोखिम के रूप में देखा जाता है क्योंकि वे कीमत में उतार-चढ़ाव करते हैं और उनके पास खरीद समर्थन नहीं होता है.

उन्होंने कहा, “किसी भी राज्य को पंजाब से अधिक कृषि सुधार की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके किसानों की प्रतिभा और उद्यमशीलता ने हरित क्रांति का निर्माण किया था. फिर भी, कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा था. दिप्रिंट के एडिटर-इन-चीफ शेखर गुप्ता ने 2023 के कॉलम में लिखा, “यह टूटी हुई राजनीति, दशकों की हताशा और इसकी उद्यमशीलता की वीरता के एकल-केंद्रित विकास से आया हैः पलायन, पलायन, पलायन.”

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के आंकड़ों के अनुसार, गेहूं, जौ और मक्के की परिवर्तनीय लागत पर औसतन लगभग 43,000 रुपये प्रति एकड़ का प्रतिफल मिलता है. चना और दाल के लिए, रिटर्न 25,084 रुपये है, और गर्मियों में मूंग और मैश के लिए, यह 30,997 रुपये प्रति एकड़ है. इन अनुमानों में श्रम लागत शामिल नहीं है. दालों की उपज केवल 4.5 क्विंटल प्रति एकड़ है और इसका कोई निश्चित बाजार नहीं है. धान, इसके विपरीत, 30 क्विंटल की अनुमानित उपज देता है और प्रति एकड़ 41,148 रुपये कमाता है. कृषि सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सदस्य कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा ने संकेत दिया कि पंजाब की कृषि सफलता उसकी खुद की बाधा बन रही है.

उन्होंने कहा, “अगर आप गेहूं और धान लेते हैं तो पंजाब की उत्पादकता विश्व में सबसे अधिक है – लगभग 11 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष, दुनिया के शीर्ष पांच में से एक है.” उन्होंने कहा, “किसानों से गेहूं और धान की लगभग 100 प्रतिशत खरीद भी हो रही है क्योंकि वे एक सुनिश्चित मूल्य चाहते हैं. अगर हम विविध फसलों के लिए समान पेशकश करना शुरू करते हैं, तो वे भी स्थानांतरित हो जाएंगे.”

शर्मा ने कहा कि किसानों में जागरूकता है कि गेहूं और धान ने मिट्टी और पानी को पर्याप्त नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अन्य फसलों को नीतिगत स्तर पर कभी भी लड़ने का मौका नहीं दिया गया. उन्होंने कहा, “विविधीकरण को लागू करने के सवाल पर नीति निर्माताओं या सरकार द्वारा कभी ध्यान नहीं दिया गया है, वे केवल नीतिगत इनपुट या मिश्रण के बिना किसानों को उपदेश दे रहे हैं.”

जब विविधीकरण विफल हो जाता है

विविधीकरण की ओर मुड़ने वाले कुछ गांवों को भी ज्यादा लाभ नहीं हुआ है. कुछ में, लाभ कागज पर अच्छा लगता है, लेकिन समृद्धि के लिबास के नीचे गहरी चिंता है. और धान का खिंचाव वास्तव में कभी नहीं जाता है.

भैनी बाघा में, गांव के 4,000 एकड़ में से लगभग 500-600 कैप्सिकम के तहत हैं, जिससे प्रति एकड़ 2-3 लाख रुपये का मुनाफा हो सकता है. लेकिन गर्मियों में, किसान धान पर वापस जाते हैं, जिससे प्रति एकड़ लगभग 1 लाख रुपये की कमाई होती है.

इनमें बीकेयू (उग्राहन) के नेता गोरा सिंह भी शामिल हैं, जो एक दशक से अधिक समय से शिमला मिर्च और गेहूं की खेती कर रहे हैं. उनकी कमाई के बावजूद, उनकी आय बढ़ी हुई है.

उन्होंने कहा, “मैं खुद 10 लाख रुपये के कर्ज में हूं. कृषि में बहुत खर्च होता है. उर्वरक से लेकर ट्रैक्टर तक. और हमारे पास स्वास्थ्य देखभाल और शादियों जैसे अन्य खर्च भी हैं. सरकार द्वारा घोषित किए जाने पर भी एमएसपी पर कोई अन्य फसल नहीं खरीदी जा रही है. और अगर किसान स्तर की पहल होती है, तो वह विफल हो जाती है.”

इसके अलावा, भले ही एक छोटे से क्षेत्र में विविधता हो, किसानों को मंडियों में बाजार की भरमार का सामना करना पड़ता है.

नीतिगत मोर्चे पर, विविधीकरण के हालिया प्रयासों के परिणाम अभी तक नहीं देखे गए हैं. 2025-26 के राज्य बजट में, दालों और मक्का सहित विविधीकरण के लिए 115 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे. कुछ महीनों के बाद, पंजाब सरकार ने संगरूर, बठिंडा, पठानकोट, गुरदासपुर, जालंधर और कपूरथला में मक्के के लिए पायलट परियोजनाएं शुरू कीं, जिसमें 17,500 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन और 2,400 रुपये प्रति क्विंटल की खरीद की पेशकश की गई.

हालांकि, फसल विविधीकरण के लिए 2024-25 फेज (पंजाब हॉर्टिकल्चर एडवांसमेंट एंड सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप) योजना और भाव अंतर भुगतान योजना, एक साल पहले शुरू की गई एक मूल्य-जोखिम शमन कार्यक्रम जैसी पहले की पहल ने कथित तौर पर कभी शुरुआत नहीं की और न ही इस साल के बजट में इसका उल्लेख किया गया.

सिद्धू ने कहा, “फसल विविधीकरण एक अच्छा चर्चा शब्द है और हम लंबे समय से इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नीतिगत स्तर पर किसानों को धान से दूर जाने के लिए वास्तव में प्रोत्साहित करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है.”

प्रोफेसर आर. एस. घुमन ने यह भी कहा कि धान का कोई व्यवहार्य विकल्प मौजूद नहीं है, जैसा कि 20 साल पहले था.

उन्होंने कहा, “सरकार द्वारा घोषित किए जाने के बावजूद एमएसपी पर कोई अन्य फसल नहीं खरीदी जा रही है. और अगर किसान स्तर की पहल होती है, तो वह विफल हो जाती है. इसके अलावा, भले ही एक छोटे से क्षेत्र में विविधता हो, किसानों को मंडियों में बाजार की भरमार का सामना करना पड़ता है.”

घुमन ने कहा कि कृषि संकट का जवाब सरल हैः उद्योग स्थापित करना और रोजगार पैदा करना.

गोरा सिंह ने इसे दोहराते हुए कहा कि जो आवश्यक है वह फसल विविधीकरण नहीं बल्कि व्यापार विविधीकरण है.

उन्होंने कहा, “कोई भी किसान अपनी आय के स्रोत के रूप में केवल कृषि पर निर्भर नहीं रह सकता है. अगर ऐसा है तो वे पैसे नहीं कमा पाएंगे. उन्हें विविधता लाने और कुछ और करने की जरूरत है.”

कर्ज का चक्र

अमीर किसान रूढ़िवादिता के बावजूद, पंजाब में कई लोग अपने खेतों और घरों को बढ़ावा देने के लिए कर्ज का उपयोग कर रहे हैं. यह फिजूलखर्ची और पलायन के सपनों की भूमि है, लेकिन वास्तविकताएं बनी नहीं हैं. कई लोग अब आढ़तियों के डर में जी रहे हैं – कमीशन एजेंट जो उन्हें पैसे उधार देते हैं और फसल के समय इसे वसूल करते हैं.

आज किसान जो उधार लेते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा अस्पतालों, शादियों और स्कूल की फीस में जाता है. मालवा में, स्वास्थ्य सेवा विशेष रूप से परिवारों को गंभीर कर्ज में धकेल देती है. रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से कपास वाले इलाके को अब कैंसर वाला इलाका कहा जाता है.

उपस्थिति बनाए रखना बोझ को बढ़ाता है. मनसा जिले में बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे एक किसान ने दिप्रिंट को बताया कि कैसे उनके बेटों ने उन्हें कार खरीदने के लिए 4 लाख रुपये का कर्ज लेने के लिए मजबूर किया और उसे चुकाने का वादा किया.

“मेरे बेटे अब ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हैं, और बैंक ने मेरी 2 एकड़ की पूरी भूमि पर हिस्सेदारी का दावा किया है. मैं पूरी तरह से फंस गया हूं”, किसान ने नाम न बताने की शर्त पर कहा.

लेकिन घुमन किसानों की पसंद पर दोष लगाने के खिलाफ चेतावनी देते हैं.

उन्होंने कहा, “बहुत से लोग उच्च ऋण के लिए पंजाबी फिजूलखर्ची को दोषी ठहराते हैं – हालांकि यह एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन यह मुद्दा नहीं है.” इसके बजाय, उन्होंने बढ़ती लागत और घटते प्रतिफल की ओर इशारा किया.

उन्होंने कहा, “जब धान पर प्रतिफल बढ़ता है, तो जमीन का किराया भी अत्यधिक बढ़ जाता है. यह 80,000-90,000 रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच सकता है, जो उच्च किसान कर्ज के प्रमुख कारणों में से एक है. पंजाब में किरायेदारी बहुत अधिक है जहां सभी भूमि का 25 प्रतिशत पट्टे पर दिया जाता है.

साथ ही, प्रति एकड़ शुद्ध आय की वृद्धि दर कम हो रही है और लागत लगातार बढ़ रही है.

घुमन ने कहा, “वृद्धिशील लागत वृद्धिशील उपज की तुलना में अधिक है”, उन्होंने कहा कि फसल की विफलता और खेतों का अत्यधिक मशीनीकरण भी आम दोषी हैं.

यहां तक कि छोटे और क्षेत्रीय किसान भी सुपर सीडर और ट्रैक्टर जैसे भारी शुल्क वाले उपकरण खरीदते हैं, जिनके रखरखाव की लागत अधिक होती है. कई लोग कहते हैं कि वे खरीदारी के लिए जाते हैं क्योंकि सामुदायिक उपकरण पहुंच से बाहर हैं.

“पंचायत में या बड़े भूस्वामियों के पास उपलब्ध ट्रैक्टर लॉटरी प्रणाली पर दिए जाते हैं. वे आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, और किराया भी बहुत अधिक है”, गोरा सिंह ने कहा.

अदृश्य आत्महत्याएं

गोद में एक बच्चे के साथ, 31 वर्षीय मंजीत कौर अपने दिवंगत पति के चित्र को गुस्से में देख रही हैं.

उन्होंने कहा, “मैंने इस तथ्य से समझौता कर लिया है कि आगे की यात्रा कठिन होने वाली है. एक साल पहले, उसके पति, किसान, ने घर पर कीटनाशक का सेवन किया था. उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन नौ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई. उन अंतिम दिनों की पीड़ा में, उनके पास स्पष्टता थी.

“उन्होंने कहा, ‘मुझे खेद है, मैंने यह अंतिम कदम उठाने से पहले आपके या हमारे बेटे के बारे में नहीं सोचा था. अगर मैं मर गया तो तुम्हारा क्या होगा?'” मंजीत ने याद किया.

मनप्रीत पर 8 लाख रुपये बकाया थे, और मंजीत पर अस्पताल में भर्ती होने के दौरान 2 लाख रुपये का अतिरिक्त कर्ज था.

उन्होंने कहा, “हरप्रीत हमेशा परेशान रहता था. हमारा घर ढह रहा है, हर दीवार में रिसाव है. उसके पास भुगतान करने के लिए कई लोग थे और उसने तनाव में शराब का सेवन किया.

इनमें से कई मौतें आधिकारिक आंकड़ों में बेहिसाब हैं, जो लगातार हर साल कम सैकड़ों में मौतों को दर्शाती हैं. हालाँकि, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, पंजाबी विश्वविद्यालय और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय द्वारा 2016 के एक सर्वे में 2000 और 2015 के बीच 16,000 किसानों की आत्महत्या दर्ज की गई.

भैनी बाघा गांव पंजाब के मालवा क्षेत्र में स्थित है, जहां कर्ज और किसानों की आत्महत्याएं सबसे आम हैं. यह पट्टी 2015 में कपास की फसलों के सफेद मक्खी के प्रकोप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी. कई किसानों को कर्ज लेने और धान की खेती करने के लिए मजबूर होना पड़ा.

भले ही राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में यहां की भूमि अपेक्षागत बड़ी है, लेकिन किसानों की आत्महत्या की ज्यादातर खबरें इस क्षेत्र से आती हैं – जिसे पंजाब के राजनीतिक दिल के रूप में जाना जाता है.

पंजाब के पूर्व विशेष मुख्य सचिव के. बीएस सिद्धू ने कहा कि अधिकांश किसान परिवार छोटे या मध्यम हैं, जिनके पास लगभग 2 एकड़ जमीन है, हालांकि कागज पर वे बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि वे किराए पर जमीन लेते हैं.

उन्होंने कहा, “आनुपातिक रूप से, पंजाब किसान आत्महत्या के प्रति बहुत संवेदनशील रहा है. बिना पूरक आय वाले किसानों के लिए बच्चों की शिक्षा जैसी बुनियादी चीजों का खर्च उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है. भले ही पिछले दो या तीन वर्षों में संख्या में एक काल्पनिक गिरावट आई है, आत्महत्या की समस्या कुछ ऐसी नहीं है जिसे राज्य को अनदेखा करना चाहिए.”

हरप्रीत का मामला पीढ़ीगत कर्ज का है. तीस साल पहले, उनके जन्म से पहले, उनके पिता ने ठीक उसी तरह आत्महत्या कर ली थी.

“मेरे बेटे ने अपना जीवन हमें अपने पिता के कर्ज से मुक्त करने की कोशिश में बिताया, जो फसल खराब होने के एक साल बाद मर गया था. और अब वह भी मर चुका है”, रानी कौर, हरप्रीत की मां रो पड़ी.

मनप्रीत और तनवीर दोनों के परिवारों को आत्महत्या के मामलों में सरकार द्वारा दिए गए 3 लाख रुपये का मुआवजा नहीं मिला है, जिसे साबित करना अक्सर मुश्किल होता है.

मंजीत ने कहा कि हरप्रीत के मामले में एफआईआर में आत्महत्या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसलिए उसकी मौत को एक दुर्घटना के रूप में माना गया.

“सिर्फ एक शब्द को छोड़ने से मुझे बहुत नुकसान हुआ है”, वह रो पड़ी.

हितों का टकराव, नीतिगत विफलता

ऋण वसूली एजेंटों द्वारा परेशान, दोस्त तनवीर और हरप्रीत की भैनी बाघा में एक-दूसरे के एक महीने के भीतर मृत्यु हो गई. अब भी, बैंक के प्रतिनिधि भुगतान की मांग करते हुए अपने परिवारों के दरवाजे खटखटाते हैं.

उनके ऋण का एक बड़ा हिस्सा बैंकों से नहीं बल्कि अनौपचारिक साहूकारों से था. उनके परिवारों का कहना है कि कई वर्षों के पुनर्भुगतान के बाद भी ब्याज बढ़ता रहता है और गोलपोस्ट बहता रहता है.

अनौपचारिक ऋणदाता, आमतौर पर बड़े किसान या बिचौलिये, 18 से 24 प्रतिशत के बीच अत्यधिक ब्याज दर लेते हैं, जिससे छोटे किसान अंतहीन ऋण चक्र में फंस जाते हैं.

पिछली बार कृषि कर्ज माफी 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के शासनकाल में हुई थी-1987 के बाद पहली बार. राज्य के किसान कल्याण बोर्ड के अनुसार, 4,160 करोड़ रुपये के ऋण माफ किए गए थे, लेकिन 1.15 लाख आवेदन अभी भी लंबित हैं.

सिद्धू के अनुसार, हितों के टकराव से समस्या और बढ़ गई है-कई कमीशन एजेंट भी यूनियन के नेता हैं. इसका मतलब है कि किसान ऋणग्रस्तता की समस्या को अक्सर संघ स्तर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है.

“ये वे लोग हैं जो संयोग से किसान नेता हैं, वही लोग हैं जिन्हें उच्च लागत वाले ऋण की समस्या का समाधान करना चाहिए. अर्थियों की दोहरी भूमिका और हितों के टकराव का अध्ययन किया जाना चाहिए. जब भी भुगतान आता है तो कटौती करने के लिए वे किसानों से हस्ताक्षरित खाली चेक रखते हैं.

किसानों को इस तरह के शोषण से बचाने के लिए एक तंत्र सिद्धांत रूप में काफी हद तक मौजूद है-पंजाब कृषि ऋण निपटान अधिनियम 2016, जिसे कपास पर सफेद मक्खी के हमले के बाद किसानों के विरोध के जवाब में पारित किया गया था.

इसका उद्देश्य गैर-संस्थागत ऋण पर विवादों को जल्दी से निपटाने के लिए जिला-स्तरीय मंच और एक राज्य न्यायाधिकरण बनाना था. इसने पंजाब ऋण राहत अधिनियम, 1934 का स्थान ले लिया, जिसका उद्देश्य कठोर ऋण वसूली प्रथाओं को विनियमित करना और लंबी मुकदमेबाजी के बजाय सुलह के माध्यम से समाधान की अनुमति देना था. दोनों में से किसी भी कानून ने किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए बहुत कुछ नहीं किया.

2018 में एक संशोधन ने प्रस्तावित 22 जिला-स्तरीय मंचों को केवल पांच प्रभाग-स्तरीय मंचों तक कम कर दिया, और ये भी कभी शुरू नहीं हुए. यह अनुमान लगाया गया कि मामूली वेतन के कारण इन मंचों पर काम करने से इनकार करने वाले सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के कारण संशोधन की आवश्यकता थी.

ट्रिब्यून में 2018 के एक लेख में कहा गया: “अगर पंजाब सरकार ने एक समर्पित और वित्त पोषित ऋण राहत मंच स्थापित करने के लिए ऋण माफी बजट का एक अंश भी आवंटित किया होता, तो कृषि ऋण परिदृश्य कम से कम थोड़ा बदलना शुरू हो सकता था.”

इस स्थिति को केरल राज्य ऋण राहत आयोग से प्रतिकूल रूप से विपरीत किया गया है, जिसे 2007 में 130 करोड़ रुपये के प्रारंभिक बजट के साथ शुरू किया गया था और एक महीने में 2,000 मामलों की सुनवाई की गई थी. जबकि इस मॉडल की भी हाल के वर्षों में धन की कमी के कारण “टूथलेस” और “लकवाग्रस्त” होने के लिए आलोचना की गई है, यह अभी भी एक वेबसाइट के साथ काम कर रहा है जो कभी-कभार अपडेट प्रदान करती है.

हालांकि, पंजाब में कई किसानों और संघ के नेताओं ने कहा कि उन्होंने राज्य के न्यायाधिकरणों के बारे में कभी नहीं सुना है. दिप्रिंट ने ई-मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से राजस्व सचिव मनवेश सिद्धू से संपर्क किया. जवाब मिलने पर इस रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा.

सेना के एक अनुभवी और सामाजिक कार्यकर्ता कर्नल (सेवानिवृत्त) जसजीत ‘जस’ गिल ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर इन न्यायाधिकरणों के चालू होने तक सभी कृषि ऋणों पर रोक लगाने की मांग की है.

उन्होंने कहा, “न्यायाधिकरण पूरी तरह विफल रहे हैं. शिकायत दर्ज करने का कोई तंत्र नहीं है, कोई अलग कार्यालय नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है. किसान जागरूक नहीं हैं, और कोई भागीदारी नहीं है,” गिल ने एक जूम कॉल पर कहा. उन्होंने 2016 में याचिका दायर की और यह अभी भी लंबित है, जिसका उन्होंने दावा किया कि “इसका मतलब है कि सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को संतुष्ट नहीं किया है”. अगली सुनवाई नवंबर में होगी.

गिल ने यह भी कहा कि एनआरआई या आढ़तियों या जमींदारों द्वारा ली जाने वाली उच्च ब्याज दरों के मुद्दे को भी संबोधित किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार 1930 के पंजाब लेखा विनियमन अधिनियम नामक कानून पर कार्रवाई करने में विफल रही, जिसमें बिचौलियों को किसानों को दिए गए ऋणों का विस्तृत रिकॉर्ड रखने के लिए अनिवार्य किया गया था.

अगर व्यापारियों के पास एनसीएलटी (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) जैसे ट्रिब्यूनल हो सकते हैं, तो एक किसान जो अपनी शिकायतों के साथ ट्रिब्यूनल जा सकता है, क्यों नहीं? गिल ने कहा. ये 2-3 लाख रुपये के छोटे कर्ज हैं, जिन पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं.

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: सैन्य नेतृत्व सियासी लफ्फाजी से दूर रहे और सरकार को पेशेवर सलाह दिया करे