नई दिल्ली: कई युवा, पढ़े-लिखे भारतीय पुरुषों की तरह, कैम्ब्रिज में नेचुरल साइंस के स्टूडेंट जवाहरलाल नेहरू अपने भविष्य को लेकर उलझन में थे. क्या उन्हें कानून चुनना चाहिए, राजनीति या फिर “स्वर्ग से उतरी” भारतीय सिविल सेवा? व्यावहारिक कारणों से उन्होंने यह विचार छोड़ दिया. इसका मतलब होता दूर-दराज़ की पोस्टिंग्स, जबकि उनके माता-पिता चाहते थे कि वह उनके पास रहें.

वह छात्र जवाहरलाल नेहरू थे. बाद में, अपनी आत्मकथा Toward Freedom में, उन्होंने आईसीएस परीक्षा न देने के फैसले को याद किया.

उन्होंने लिखा, “उस समय इसमें अब भी एक आकर्षण था. यह अजीब है कि राजनीति में मेरे बढ़ते उग्रवाद के बावजूद, मैंने उस समय भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने और ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक मशीन का एक पुर्जा बनने के विचार को बहुत नापसंद नहीं किया. ऐसे विचार बाद के वर्षों में मुझे असहनीय लगते.”

लेकिन उनके समय और उससे पहले की पीढ़ी के कई लोग, जिन्होंने आईसीएस परीक्षा दी, ज़रूरी नहीं कि उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन से दूरी बना ली हो. उनमें से एक थे सुभाषचंद्र बोस. उन्होंने परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया, ट्रेनिंग पूरी की और फिर एक साल के भीतर, 1921 में, सब छोड़ दिया—प्रतिष्ठा और वेतन को ठुकराकर क्रांति का रास्ता चुना.

आज़ादी से पहले, भारतीय सिविल सेवा साम्राज्य की “स्टील फ्रेम” थी, जिसे क्राउन की सेवा के लिए बनाया गया था. फिर भी इसके कई भारतीय सदस्यों ने इसे अपने-अपने तरीकों से प्रतिरोध का मंच बना दिया.

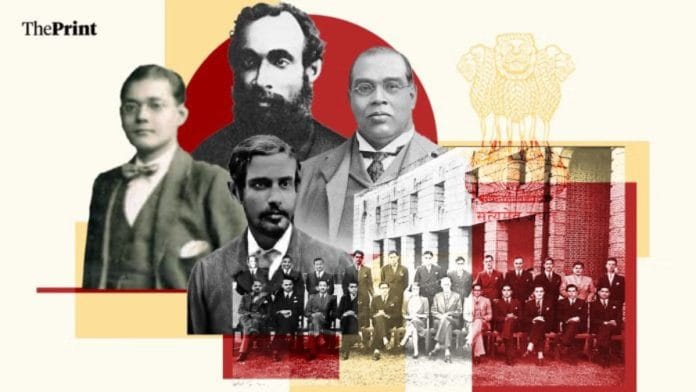

सत्येन्द्रनाथ टैगोर 1863 में आईसीएस में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे. बंबई प्रेसीडेंसी में अफसर रहते हुए भी उन्होंने सुधारवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया और देशभक्ति गीत लिखे. सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, जो 1871 में सेवा में आए, सिलहट में एक पोस्टिंग के दौरान बर्खास्त कर दिए गए और राजनीति में आ गए. उन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने. उनके मित्र रोमेश चंद्र दत्त ने समय से पहले रिटायर होकर अपनी लेखनी का सहारा लिया और द इकॉनमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में औपनिवेशिक शोषण को उजागर किया.

यह नहीं है कि जो भी लोग सिविल सेवा में गए, वे सब ब्रिटिश हुकूमत के पिट्ठू बन गए. खासकर 1930 और 40 के दशक में, कई अफसरों ने अपना रुख राष्ट्रवादी आंदोलन की तरफ मोड़ लिया

— आदित्य मुखर्जी, इतिहासकार

उन्होंने दिखाया कि ब्रिटिश राज की सबसे कठिन परीक्षा भी राष्ट्रवाद को बाहर नहीं रख सकी. यही वह विरासत है जिसे संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) अब लोकतांत्रिक भारत की संस्था के रूप में अपने शताब्दी वर्ष में लेकर चल रहा है.

यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा, “राष्ट्रीय संकट के समय भारतीय सिविल सेवक समाज की अपेक्षाओं से अछूते नहीं रहे हैं. उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी है और व्यक्तिगत बलिदान दिए हैं. चाहे वह आज़ादी की लड़ाई का समय रहा हो, जब कई लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के लिए आशाजनक करियर छोड़ दिए, या हमारे अपने समय में, जब सिविल सेवकों ने कर्तव्य से परे जाकर आपात स्थितियों का सामना किया, जैसा कि हमने कोविड-19 महामारी के दौरान देखा.”

स्टील फ्रेम के भीतर असहमति

लेखक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी ने दिप्रिंट से कहा, “सत्येन्द्रनाथ टैगोर का आईसीएस में प्रवेश केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं था; यह साम्राज्य के स्टील फ्रेम में भारतीयों की पहली सेंध का प्रतीक था.”

जब 1855 में भारतीय सिविल सेवा औपचारिक रूप से भारतीयों के लिए खोली गई, तो इसे पास करना बेहद कठिन बना दिया गया था. एस्पिरेंट्स को परीक्षा देने इंग्लैंड जाना पड़ता था और कोर्स लैटिन और ग्रीक जैसे सब्जेक्टस से भरा था. आठ साल तक एक भी भारतीय इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाया.

फिर 1863 में सत्येन्द्रनाथ टैगोर आए और कई साल बाद रोमेश चंद्र दत्त. दोनों ने साबित किया कि आईसीएस में रहते हुए भी उसकी संरचना पर सवाल उठाना संभव था.

रवीन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई और प्रेसिडेंसी कॉलेज के छात्र सत्येन्द्रनाथ ने लंदन में परीक्षा पास की और ट्रेनिंग के बाद बंबई प्रेसीडेंसी में मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के रूप में पोस्टिंग पाई, लेकिन इसने उन्हें निबंध और देशभक्ति गीत लिखने से नहीं रोका. उन्होंने मिले सबे भारत संतोन (सभी भारतवासी एक हों) जैसे गीत लिखे, जिन्हें कोलकाता में आयोजित हिंदू मेला में गाया गया. यह सांस्कृतिक उत्सव बंगालियों में राष्ट्रवादी भावना जगाने की कोशिश करता था. उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता का भी समर्थन किया. वह अपनी बहनों को सार्वजनिक रूप से बग्घी में लेकर निकलते थे और अपनी पत्नी को इंग्लैंड भेजा ताकि वह अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें. उनकी अंतिम पोस्टिंग सतारा में जज की थी.

1886 में, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता संग्रह कारी ओ कोमल अपने बड़े भाई सत्येन्द्रनाथ को समर्पित की, यह स्वीकार करते हुए कि उन्हें अपने भाई के कर्तव्य और सुधार से भरे जीवन से प्रेरणा मिली थी.

कई लोगों के लिए सत्येन्द्रनाथ का करियर इस बात का उदाहरण था कि औपनिवेशिक व्यवस्था के भीतर रहकर भी सामाजिक प्रगति की वकालत करना और भारत के लोगों के प्रति सहानुभूति रखना संभव है.

कुछ साल बाद, प्रेसीडेंसी कॉलेज के ही एक और छात्र, रोमेश चंद्र दत्त, 1869 में आईसीएस परीक्षा में सफल हुए. वह इतने दृढ़ निश्चयी थे कि दो दोस्तों के साथ गुपचुप तरीके से इंग्लैंड चले गए, बिना माता-पिता की अनुमति के. उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज और मिडल टेम्पल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने कानून, साहित्य और राजनीतिक अर्थशास्त्र की पढ़ाई की. दो साल की तैयारी के बाद वह तीसरे स्थान पर आए, लेकिन बाद में उन्होंने उसी व्यवस्था की आलोचना की, जिसने पहले उन्हें इतना आकर्षित किया था.

1870 में ही उन्होंने अपने भाई को लिखा था कि उनकी दो आशाएं हैं — पहली, कि भारत यूरोप की कुछ “उत्कृष्ट संस्थाओं” को अपनाए और दूसरी, कि उनके बच्चे उस दिन को देखें जब उनका देश “निर्माण उद्योग और वाणिज्यिक उद्यम, प्रतिनिधिक संस्थाओं और वास्तविक सामाजिक प्रगति में विश्व के राष्ट्रों के बीच अपनी जगह बनाए.”

26 साल तक दत्त ने बंगाल प्रेसीडेंसी में सहायक मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और सेटलमेंट अफसर के रूप में काम किया. बर्दवान में, वह “भारत के पहले मूल निवासी आयुक्त” बने, जिनके अधीन यूरोपीय अफसर भी थे, जैसा कि एंग्लो-इंडियन जर्नल ने लिखा. 1874 के अकाल और दो साल बाद आए बड़े बकरगंज चक्रवात के दौरान उनके कार्यों ने, साथ ही किसानों के पक्ष में उनकी आवाज़ ने, उन्हें निष्पक्षता की प्रतिष्ठा दिलाई. उन्हें ऐसे अफसर के रूप में देखा गया जो सरकार और जनता, दोनों की सेवा का संतुलन साधते थे.

आर. सी. दत्त ने अपने भाई को एक पत्र में लिखा था, “मैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए जीता हूं और यही मुझे उस ऊंचाई तक प्रेरित करता है जहाँ धनी लोगों के सुख-सुविधाएं कुछ भी नहीं लगतीं.”

अपनी नौकरी के दौरान उन्होंने लेज़ ऑफ एंशिएंट इंडिया और द पीज़ेंट्री ऑफ बंगाल जैसी विद्वत्तापूर्ण रचनाएं लिखीं. ब्रिटिश नीतियों पर उनकी लेखनी कई बार एक नाजुक रेखा पर चलती थी.

आदित्य मुखर्जी ने कहा, “सेवा की सीमाओं के भीतर रहते हुए दत्त एक राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी के रूप में लिख पाए, लेकिन जब उनका काम इन सीमाओं से आगे जाता, तो कई अफसरों को इस्तीफा देना पड़ता. उनके लिए तो उनकी विद्वत्ता ही प्रतिरोध का एक रूप थी.”

1897 में दत्त ने स्वेच्छा से जल्दी सेवानिवृत्ति ले ली. इसके बाद वह पहले यूनिवर्सिटी कॉलेज, लंदन में प्राध्यापक बने और फिर भारत लौटकर 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने. कुछ साल बाद, 1902 में, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब द इकॉनमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी, जिसमें ब्रिटिश राज के आर्थिक शोषण को उजागर किया गया.

मुखर्जी ने कहा, “आर. सी. दत्त की इकॉनमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक सदी बाद भी प्रासंगिक है. दादाभाई नौरोजी की तरह, उन्होंने दिखाया कि किस तरह ब्रिटिश नीतियों ने गरीबी को गहराया. रेलों को सिंचाई पर तरजीह दी, भारतीय कृषि और उद्योग को कमज़ोर किया और भारत की संपत्ति को बाहर खींच लिया.”

इतिहासकार बी. बी. मिश्रा ने अपनी किताब द इंडियन सिविल सर्विस एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट में लिखा कि दत्त “सेवा में अपने देशवासियों के प्रति गहरी सहानुभूति लेकर आए” और फिर बाहर निकलने के बाद औपनिवेशिक शासन के “आर्थिक परिणामों की स्थायी आलोचना” भी साथ ले गए.

अपनी किताब की प्रस्तावना में दत्त ने चेतावनी दी थी कि अगर सुधार नहीं हुआ तो भविष्य के इतिहासकार लिखेंगे कि साम्राज्य ने भारत को “शांति दी लेकिन समृद्धि नहीं” और यह कि किस तरह उद्योगपति अपनी मिलें खो बैठे और किसान भारी करों से दबा दिए गए.

उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल को भी उद्धृत किया था: “किसी जनता का स्वयं द्वारा शासन…उसका एक अर्थ और यथार्थ होता है, लेकिन एक जनता का दूसरी जनता द्वारा शासन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं और न ही हो सकती है.”

यह भी पढ़ें: UPSC के 100 साल—विरोध, समितियों और घोटालों ने बदला एक ‘औपनिवेशिक औजार’

एक ठुकराया गया सपना

भारतीय आईसीएस अफसरों में विद्रोही भावना असामान्य नहीं थी. 1930 और 40 के दशक में तो कई अफसरों ने राष्ट्रवादियों को आगामी दमनकारी कार्यवाहियों की खबर तक दी.

मुखर्जी ने कहा, “ऐसा नहीं था कि जो भी सिविल सेवा में गया वह ब्रिटिशों का कठपुतली बन गया. खासकर 1930 और 40 के दशक में, कई सिविल सेवक राष्ट्रवादी आंदोलन की तरफ झुक गए. कुछ ने तो 1942 (भारत छोड़ो आंदोलन) के दौरान नेताओं को चेतावनी दी कि उन्हें गिरफ्तार किया जाने वाला है.”

लेकिन कुछ आईसीएस अफसर खुद ही बड़े राष्ट्रवादी नेता बन गए.

आर. सी. दत्त के साथ इंग्लैंड परीक्षा देने गए दो दोस्तों में से एक थे सुरेन्द्रनाथ बनर्जी. वह अकेले थे जिन्हें परिवार की अनुमति मिली थी. उन्होंने भी 1869 में परीक्षा पास कर ली, लेकिन उम्र को लेकर विवाद के कारण सेवा में प्रवेश 1871 तक टल गया. तीन साल बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, आधिकारिक रूप से एक न्यायिक आदेश में देरी के कारण. 1925 में लिखी अपनी आत्मकथा ए नेशन इन मेकिंग में उन्होंने इसे नस्लीय भेदभाव और जलन का नतीजा बताया और अफसोस जताया कि “मेरी सफलता ही मेरे आधिकारिक विनाश का कारण बनी.”

लेकिन उसी समय उन्होंने इसे एक बोझ से मुक्ति भी माना: “मुझे लगा कि मेरी बर्खास्तगी एक राहत है. यह सचमुच एक भारी, हिला देने वाला झटका था, लेकिन इसका मतलब था शरीर और मन पर उस दबाव से छुटकारा, जो लगभग असहनीय हो गया था.”

इसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ी के प्रोफेसर के रूप में करियर शुरू किया, लेकिन साथ ही राष्ट्रवाद में भी पूरी तरह जुड़ गए. उन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की और बंगाली नाम का अख़बार संभाला, जिसमें उनके विचार प्रकाशित हुए और जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा. भारत के “विश्वगुरु” कहलाने से बहुत पहले ही वह “राष्ट्रगुरु” कहलाने लगे थे. इंडियन नेशनल एसोसिएशन बाद में कांग्रेस में विलय हो गई और वह दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने. उनके प्रयासों का बड़ा श्रेय 1905 में बंगाल के विभाजन को 1912 में पलटने के ब्रिटिश फैसले को जाता है.

लेकिन अगर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को आईसीएस से बाहर धकेला गया था, तो सुभाषचंद्र बोस ने खुद ही इसे छोड़ने का रास्ता चुना. वह तो शुरू से ही इसमें जाना नहीं चाहते थे.

‘अनुसरण करना आसान नहीं था’

अपने पश्चिमी तौर-तरीकों वाले परिवार के दबाव में सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में आईसीएस परीक्षा दी. बोस आगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने शर्त रखी कि वे तभी जा सकते हैं अगर ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी करें. बोस मान गए और सिर्फ आठ महीने की पढ़ाई में पहली बार में ही परीक्षा पास कर ली.

इतिहासकार और Bose: The Untold Story of an Inconvenient Nationalist के लेखक चंद्रचूड़ घोष के मुताबिक, “बोस के पास तैयारी के लिए केवल आठ महीने थे और साथ ही उन्हें कॉलेज की पढ़ाई भी करनी थी. संस्कृत के पेपर में उनके कम नंबर आए क्योंकि अनुवाद लिखने का समय नहीं मिला. फिर भी, उनकी स्वाभाविक योग्यता ऐसी थी कि उन्होंने पहली कोशिश में चौथा स्थान हासिल कर लिया. वरना शायद और ऊपर आते.”

लेकिन यह सफलता बोस को खुश नहीं कर पाई.

घोष ने कहा था, “नतीजे आने से पहले ही उन्होंने तय कर लिया था कि विदेशी सरकार की सेवा नहीं करेंगे. उन्होंने अपने बड़े भाई को बताया, लेकिन माता-पिता से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि वे चाहते थे कि वह इस ‘स्वर्ग से उतरी सेवा’ में शामिल हों.”

कुछ समय तक बोस परिवार की उम्मीदों के दबाव में चलते रहे. उन्होंने ट्रेनिंग (प्रोबेशन) पूरी की, लेकिन अब और सहन नहीं कर पाए. 1921 में उन्होंने अपने बड़े भाई को पत्र लिखकर आईसीएस छोड़ने का फैसला बता दिया.

इतिहासकार आदित्य मुखर्जी बताते हैं, “बोस ने सिर्फ प्रोबेशन पूरा करने के बाद इस्तीफा दिया, लेकिन यह कदम त्याग और साहस का बड़ा उदाहरण बन गया. उनके पास गांधी या नेहरू जैसी रणनीति नहीं थी, लेकिन उन्होंने वीरता की एक नई मिसाल कायम की.”

बोस का इस्तीफा कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि सोच-समझकर लिया गया कदम था. वह पहले से ही राष्ट्रवादी नेताओं के संपर्क में थे. घोष ने देशबंधु चित्तरंजन दास को पत्र लिखा था, जिसमें कांग्रेस को नया रूप देने और यह पूछने की बात की थी कि पढ़े-लिखे लोग देश की सेवा में कैसे योगदान दे सकते हैं.

आईसीएस जैसी नौकरी छोड़ने का कदम उस समय अनोखा था. उनका इस्तीफा ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में छात्रों के बीच चर्चा का विषय बन गया. वहां बहस होने लगी कि आईसीएस सच में एक योग्य लक्ष्य है या फिर अफसर सिर्फ “हाई-पावर्ड क्लर्क” हैं जो अंग्रेजों के आदेश मानते हैं.

फिर भी, बहुत कम लोग बोस का अनुसरण कर पाए.

मुखर्जी ने कहा, “सिर्फ हरि विष्णु कामथ ने, काफी बाद में 1937 में, आईसीएस छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने का कदम उठाया. सुभाष ने मिसाल तो दी, लेकिन इसे निभाना आसान नहीं था.”

यह रिपोर्ट दिप्रिंट की सीरीज़ UPSC@100 का तीसरा हिस्सा है.

(इस ग्राउंड रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: सेना का सपना टूटा, ओलंपिक का सपना ज़िंदा — वर्ल्ड पुलिस गेम्स में गोल्ड जीतने वाले IPS अधिकारी इंगित सिंह