नई दिल्ली: बीजेपी द्वारा दिल्ली के झुग्गीवासियों को मकान देने का वादा करने के कुछ ही महीने बाद, 39 वर्षीय दिनेश कुमार वर्मा ने वजीरपुर की चंद्रशेखर आजाद कॉलोनी में अपना घर बुलडोज़र से टूटते हुए देखा.

“जब भारतीय जनता पार्टी ने यहां चुनाव प्रचार किया, तो उन्होंने ‘जहां झुग्गी, वहां मकान’ के नारे लगाए,” वर्मा ने कहा. “बल्कि उनका नारा होना चाहिए ‘जहां झुग्गी, वहां मैदान.’”

टूटी हुई ईंटों का समंदर वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के चारों ओर बनी रेलवे लाइन के पास फैला है — यह इलाका उत्तर पश्चिमी दिल्ली में झुग्गी बस्तियों से भरा हुआ है. निवासी मलबे में नंगे हाथों से खुदाई कर अपने पहचान से जुड़े क़ीमती कागज़ ढूंढते हैं. वे कांग्रेस शासन में मिले आईडी कार्ड, आधार, बिजली के बिल, सर्वे पर्चियां, राशन कार्ड और वोटर आईडी निकालते हैं — ये दस्तावेज़ उनके घरों को कुछ हद तक वैधता देते थे.

फरवरी 2025 में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से झुग्गियों को तोड़ने की मुहिम तेज़ हो गई है. पिछले महीने ही जेलरवाला बाग और वजीरपुर में 300 से अधिक “अवैध घरों” को गिराया गया. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), रेलवे और नगर निगम “सार्वजनिक ज़मीन से अवैध अतिक्रमण” हटाने के लिए कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हैं.

लेकिन वजीरपुर में, जहां बिहार और उत्तर प्रदेश से आए प्रवासी मज़दूर 1980 के दशक से बसने लगे थे, ये बस्तियां राजनीतिक सहमति से फली-फूलीं. कांग्रेस नेताओं दीप चंद बंधु और एच.के.एल. भगत जैसे नेताओं ने पानी और बिजली कनेक्शन दिलाने में मदद की. दशकों में परिवारों ने ईंट-पत्थर के पक्के घर बनाए और दस्तावेज़ इकट्ठे किए जो उन्हें वहां रहने का अधिकार देते थे. अब वही कागज़ बेअसर साबित हो रहे हैं. स्थानीय कार्यकर्ताओं के मुताबिक, ये एक और उदाहरण है कि झुग्गियां कैसे बनाई जाती हैं, वैधता दी जाती है और फिर सरकार बदलते ही तोड़ दी जाती हैं.

बुज़ुर्ग निवासी याद करते हैं कि एक पार्टी पानी का कनेक्शन दिलवाती थी, तो दूसरी पुनर्वास का वादा करती थी, लेकिन सरकार बदलते ही सारे लाभ वापस ले लिए जाते थे. मुंबई में भी झुग्गियों का भविष्य नेताओं, निवासियों और अधिकारियों के बीच एक अनकहे गठजोड़ पर निर्भर करता है.

ये बस्तियां शहर के विकास की कहानी का हिस्सा थीं, लेकिन इनकी कानूनी स्थिति हमेशा अधूरी रही.

इतिहासकार और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता आकाश भट्टाचार्य ने दिल्ली के जंतर मंतर पर झुग्गी खाली कराने के खिलाफ एक प्रदर्शन में कहा, “क्योंकि झुग्गियां योजनाबद्ध गैर-कानूनी बस्तियां होती हैं, इसलिए समय-समय पर इन्हें तोड़ा गया है.”

उन्होंने बताया कि दिल्ली की अधिकतर झुग्गियां कांग्रेस के शासन में बसाई गई थीं और आम आदमी पार्टी के दौर में रहने दी गईं.

“क्योंकि ज़मीन केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए जब भी बीजेपी सत्ता में आती है, तो झुग्गियां तोड़ी जाती हैं,” भट्टाचार्य ने कहा. “ये झुग्गियां बीजेपी के लिए कभी वोट बैंक नहीं रहीं, जैसे कि कांग्रेस और आप के लिए रही हैं.”

खेतों से कारखानों और झुग्गियों तक

वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले मज़दूरों के सख्त और कठोर हाथ स्टील फैक्ट्रियों में लंबे समय तक काम करने के बाद चमकदार धातु की परत से ढके रहते हैं. कटोरी, चम्मच, पाइप और स्टील की कुंडलें तंग गलियों में बिखरी पड़ी हैं, जिनके किनारे कचरे के ढेर लगे हैं. सीवर की नालियां जाम हैं, और कई झुग्गियां इन्हीं के ऊपर बनी हुई हैं.

पचास साल पहले, यह जगह दिल्ली के किनारे की बंजर कृषि भूमि थी. लेकिन 1970 के दशक के मध्य में, इसे एक औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया ताकि शहर के भीतरी हिस्सों से प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को हटाया जा सके. जैसे-जैसे स्टील फैक्ट्रियां यहां बसने लगीं, आसपास के राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार से मज़दूरों की भीड़ उमड़ पड़ी.

1980 में चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी में आए इंद्रजीत यादव ने बताया, “यहां की 80 प्रतिशत फैक्ट्रियां रेलवे के लिए स्टील के सामान बनाती थीं. उस समय हमें 240 से 300 रुपये मिलते थे आठ घंटे के काम के लिए.”

अब अपने 80वें दशक में पहुंच चुके यादव, सफेद कुर्ता पहने, कॉलोनी के बुजुर्ग नेता जैसे दिखते हैं. उन्होंने इस इलाके को ब्लॉक-दर-ब्लॉक और दशक-दर-दशक बदलते देखा है. वह फैक्ट्री सुपरवाइजर के तौर पर शुरू हुए, फिर मज़दूर ठेकेदार बने, और आखिरकार 2000 के दशक में पूर्णकालिक लोक राजनीति में आ गए. वह जनता दल (यूनाइटेड) के सदस्य और कॉलोनी की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के अध्यक्ष हैं.

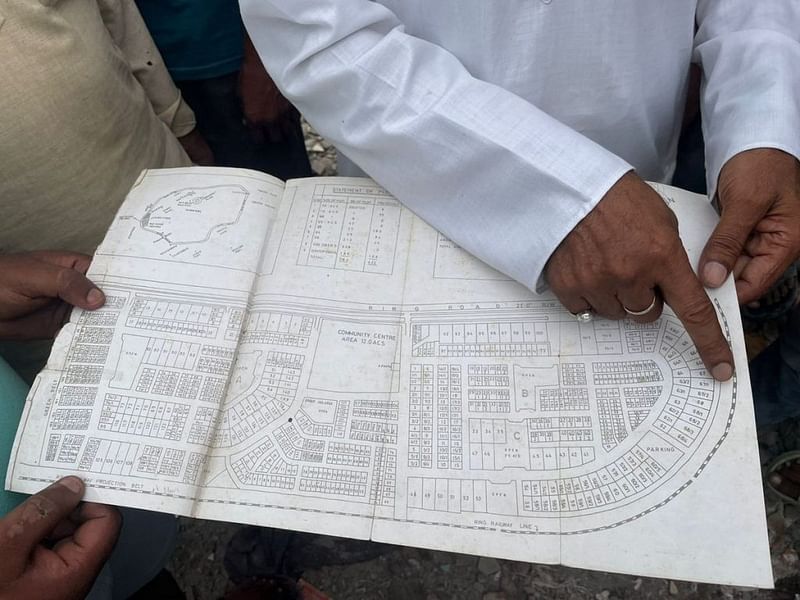

जब जून 2025 में तोड़फोड़ शुरू हुई, तो अधिकांश प्रभावित निवासी उन्हीं के पास आए—क्योंकि वह झुग्गियों और राजनीतिक सत्ता के बीच की कड़ी हैं. लोग उन्हें अलग-अलग गलियों में ले गए और अपने घरों को बचाने की गुहार लगाई. यादव ने कॉलोनी का इतिहास और वहां के लोगों को मिले दस्तावेजों की जानकारी एक पत्र में संकलित की है, जिसे वह कॉलोनी में बांट रहे हैं और डीडीए, नगर निगम और विधायकों को भी भेजेंगे.

“मैंने इन पत्रों की 200 कॉपी छपवा ली हैं,” यादव ने बताया, एक कॉपी सौंपते हुए और पत्र के ऊपर छपे RWA सदस्यों की सूची की ओर इशारा किया. “यहां लोगों ने अलग-अलग पार्टियों को वोट दिया—बीजेपी, कांग्रेस. लेकिन इस तोड़फोड़ के खिलाफ हम सब एक साथ खड़े हैं.”

यादव का खुद का घर, जो उस दिन की तोड़फोड़ से बचा रहा, औद्योगिक क्षेत्र के किनारे स्थित है, रेलवे लाइन से करीब 25 फीट की दूरी पर.

जो इलाका एक योजनाबद्ध औद्योगिक क्षेत्र के रूप में शुरू हुआ था, वह धीरे-धीरे अनौपचारिक बस्तियों में बदल गया क्योंकि मज़दूरों ने अपनी फैक्ट्रियों के पास ही जमीन पर कब्जा कर लिया.

“झुग्गियों की कहानी हमेशा मज़दूरी की कहानी होती है,” नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की शहरी योजनाकार और आर्किटेक्ट मुख्ता नायक ने कहा. उन्होंने बताया कि जब औद्योगिक क्षेत्रों की योजना बनाई जाती थी, तब मज़दूरों के लिए आवास की व्यवस्था नहीं की जाती थी. फैक्ट्रियों के आसपास की अनौपचारिक बस्तियां उसी कमी को पूरा करती थीं.

1980 और 1990 के दशकों में, ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में मज़दूर आए. नायक के अनुसार, उनके गांवों में स्थानीय एजेंट उन्हें शहर की औद्योगिक बस्तियों में काम दिलाने वाले बड़े ठेकेदारों से जोड़ते थे. फिर स्थानीय अधिकारियों से चुपचाप समझौते होते थे, जिससे मज़दूर फैक्ट्रियों के पास रहने लगते थे.

जैसे-जैसे दिल्ली बढ़ती गई, वज़ीरपुर भी शहर के मुख्य नक्शे का हिस्सा बन गया. 2000 के दशक में कई फैक्ट्रियां बंद हो गईं क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण नियम कड़े हो गए. लेकिन लोग नहीं गए. अब उनमें से कई डिलीवरी एजेंट, फल विक्रेता या ऑटो रिक्शा चालक बन चुके हैं.

यादव ने बताया, “यहां के ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश या बिहार से हैं. करीब 2 प्रतिशत मध्य प्रदेश से आते हैं.” उन्होंने कहा कि यह इलाका “सबसे गरीब लोगों” का घर है, जिनमें से कई दलित हैं और अपने गाँवों में जातीय भेदभाव झेलते थे.

“वे यहां पीढ़ियों से रह रहे हैं. उनके बच्चे और अब पोते-पोतियां भी इसी कॉलोनी में रहते हैं.”

जैसे-जैसे कॉलोनी बढ़ी, घरों की स्थिति भी बदली. दीवारें टिन से ईंट की बनीं, छतें तिरपाल से सीमेंट की हो गईं. ये सभी सुधार परिवारों ने खुद किए.

“किसी बस्ती की बनावट यह दर्शाती है कि वह कितनी पुरानी है और वहां के निवासी खुद को कितने सुरक्षित महसूस करते हैं,” नायक ने बताया. उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के पानी के टैंकर जैसे छोटे संकेत भी लोगों को वैधता का अहसास कराते हैं.

लेकिन यह अहसास बहुत नाज़ुक होता है.

कानूनी आधार पर कमजोर

पानी की पाइपलाइन, मीटर वाला बिजली कनेक्शन और पक्के घर होने के बावजूद, चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी कभी भी पूरी तरह से मज़बूत ज़मीन पर नहीं थी.

इस बस्ती के अस्तित्व की अस्थिरता इस बात से जाहिर होती है कि इसे सरकारी रिकॉर्ड और नीतिगत दस्तावेजों में कैसे वर्गीकृत किया गया है.

वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की झुग्गी बस्तियों को आधिकारिक तौर पर झुग्गी-झोंपड़ी क्लस्टर (JJC) के रूप में वर्गीकृत किया गया है—ऐसी अनौपचारिक बस्तियां जो सार्वजनिक ज़मीन पर बिना अनुमति के बनाई गई हैं. सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के 2015 के एक पेपर दिल्ली में बस्तियों का वर्गीकरण के अनुसार, JJC “स्क्वैटर सेटलमेंट्स” हैं, जो रेलवे, डीडीए या एमसीडी जैसी एजेंसियों की ज़मीन पर बने हैं. आधिकारिक भाषा में इन्हें “अतिक्रमण” कहा जाता है, और JJC को अन्य अनौपचारिक बस्तियों की तुलना में सबसे कम ज़मीन अधिकार (टेन्योर) सुरक्षा हासिल है, जिससे ये सबसे ज़्यादा तोड़फोड़ और बेदखली के खतरे में रहती हैं.

1,470 घरों वाली चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी को दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड (DUSIB) द्वारा पहचाने गए 675 झुग्गी क्लस्टरों में से एक के रूप में लिस्टिड किया गया है. यह बोर्ड 2010 में JJC को बुनियादी सुविधाएं देने और उनके पुनर्वास की देखरेख के लिए बना था. सूची में हर कॉलोनी का स्थान, घरों की संख्या और ज़मीन के मालिक की जानकारी दी गई है. इसके अनुसार, चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी रेलवे की ज़मीन पर है.

हालांकि कुछ JJCs को स्लम क्षेत्र (सुधार और निकासी) अधिनियम, 1956 के तहत औपचारिक रूप से “नोटिफाई” किया गया है—जिससे उन्हें कानूनी मान्यता मिलती है और वे सुविधाओं, पुनर्विकास या पुनर्वास के हकदार बनते हैं—लेकिन जो बस्तियां केंद्र सरकार या रेलवे की ज़मीन पर हैं, जैसे कि यह कॉलोनी, उन्हें आमतौर पर यह मान्यता नहीं मिलती. इसलिए इन निवासियों को बिना पुनर्वास के हटाया जा सकता है.

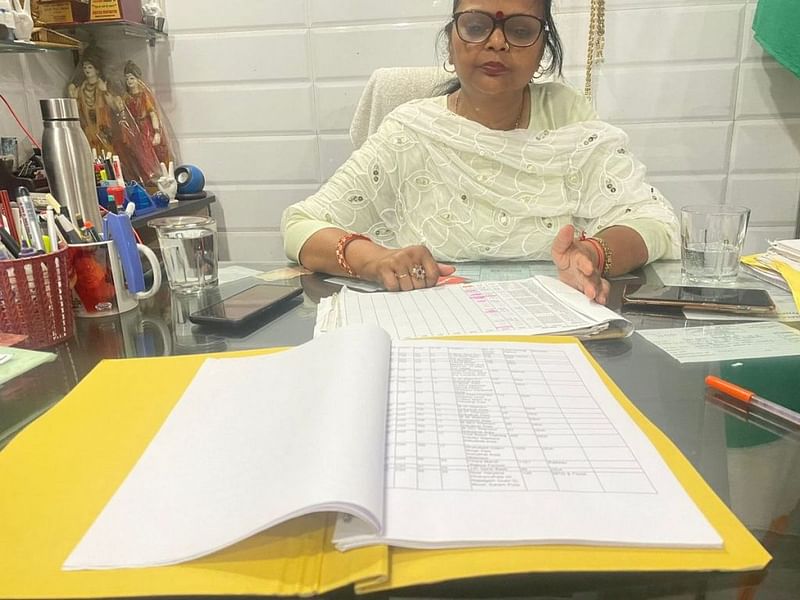

DUSIB के पास मुख्यमंत्री आवास योजना (MMAY) के तहत सर्वे की गई 196 कॉलोनियों की एक अलग सूची भी है, जिसमें 5 किलोमीटर के दायरे में पुनर्वास का वादा किया गया है. लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी उस सूची में नहीं है, संभवतः इसलिए क्योंकि यह योजना केवल दिल्ली सरकार की ज़मीन पर लागू होती है.

हालांकि कॉलोनी की कानूनी स्थिति को लेकर स्थिति अस्पष्ट रही है, फिर भी निवासियों ने समय के साथ बुनियादी सुविधाएँ हासिल कर लीं.

मीटर, बिल और वादे

1980 के दशक में जब पानी के कनेक्शन मिले, तो पहली बार लोगों को मुख्यधारा का हिस्सा होने का अहसास हुआ. यह काफ़ी हद तक कांग्रेस नेता दीप चंद बंधु की कोशिशों से मुमकिन हुआ, जो बाद में 1993 से 2003 तक वज़ीरपुर से विधायक भी रहे.

यादव ने बताया, “जब बंधु एमसीडी में थे, तब उन्होंने हमें पानी का कनेक्शन दिलवाया. उन्होंने फैक्ट्रियों में लगी बड़ी पाइपों से कॉलोनी तक छोटी पाइपें लगवाईं.”

सरल ग्रे या सफेद बंध गला पहने नज़र आने वाले बंधु 1971 में पार्षद के रूप में राजनीति में आए. एमसीडी में वह धीरे-धीरे ऊपर बढ़े और 1984 में डिप्टी मेयर बने. अगले दो दशकों में उन्होंने 1994-96 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम किया और 2001 में शीला दीक्षित सरकार में उद्योग और पर्यावरण मंत्री बने. 2013 में, उनके निधन के एक दशक बाद, उनके नाम पर वज़ीरपुर क्षेत्र के अशोक विहार में एक 200-बेड का सरकारी अस्पताल बनाया गया.

यादव ने कहा, “लेकिन बिजली बड़ी समस्या थी.”

1980 के दशक के मध्य तक, लोग दीये और तेल के लैंप से घर रोशन करते थे. 1984-85 में, बंधु और कांग्रेस नेता हरि कृष्ण लाल भगत की मदद से कॉलोनी में बिजली आई, हालांकि यह अनधिकृत थी और अन्य स्रोतों से ली गई थी.

इस मोर्चे पर स्थायित्व की असली शुरुआत दो दशक बाद हुई.

यादव ने अपने घर के दरवाज़े पर लगे जंग खाए मीटर की ओर इशारा करते हुए कहा, “2004 में हमें आख़िरकार मीटर मिले, वो भी शीला दीक्षित के ज़माने में.” 2002 में दिल्ली ने बिजली वितरण को निजी हाथों में सौंपा, जिससे पावर कंपनियों के लिए नया बाज़ार खुला.

आज, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन—जो टाटा पावर और दिल्ली सरकार की संयुक्त परियोजना है—इस क्षेत्र की झुग्गियों को बिजली देती है.

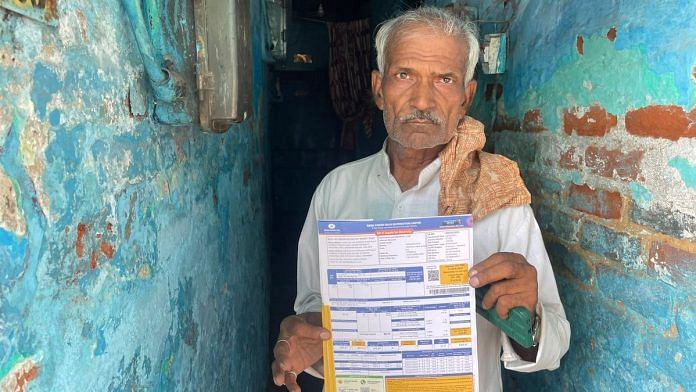

टाटा पावर का स्टैंडर्ड बिल झुग्गी का पता, कनेक्शन का प्रकार (‘स्थायी’ अधिकतर घरों के लिए) और “जेजे क्लस्टर-मीटर्ड” टैरिफ श्रेणी दिखाता है, जिसका मतलब है सब्सिडी वाला रेट.

कई निवासियों के लिए ये बिल एक तरह की कागज़ी ढाल बन गए—इस बात का सबूत कि उनका यहां असली घर है.

कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा, “हमारे समय में हमने 900 से ज़्यादा अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलराइज़ करने के प्रमाण पत्र दिए.” उनके मुताबिक़, इन प्रमाण पत्रों ने झुग्गी इलाकों तक नगर सेवाओं को पहुंचने दिया. हालांकि तकनीकी तौर पर यह क़दम केवल “अनधिकृत कॉलोनियों” (जो उपविभाजित कृषि भूमि पर बनी होती हैं और आमतौर पर ‘अर्ध-कानूनी’ मानी जाती हैं) पर लागू था, न कि DUSIB के अंतर्गत आने वाले JJC पर.

फिर भी, चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी और पास की झुग्गियों के निवासियों ने सालों में तरह-तरह के दस्तावेज़ जमा किए, जिससे उन्हें सुरक्षा का अहसास हुआ, जो राजनीतिक वादों से और मज़बूत हुआ.

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में ये वादे ज़्यादातर निभाए भी गए. जब भी तोड़फोड़ हुई, वो ज़्यादातर केंद्रीय एजेंसियों या अदालत के आदेशों से हुई. कांग्रेस के शासनकाल में कई सस्ते घर भी झुग्गी पुनर्वास योजनाओं के तहत बनाए गए.

खेड़ा ने दिप्रिंट से कहा, “सबसे बड़ी शर्म की बात ये है कि हमने पुनर्वास के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया था, जो आज खाली पड़ा है.” उन्होंने आगे कहा, “हमारे 15 साल (1998-2013) के बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, लेकिन उन इमारतों में एक भी नया फ्लैट नहीं दिया गया.”

हालांकि जब आप सत्ता में आई, तो उसने खुद को झुग्गीवासियों का रक्षक बताया.

फरवरी 2015 में, आप ने जून 2014 तक बनी सभी झुग्गियों को तोड़ने पर रोक लगाई, क्योंकि केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण वाले दिन ही वज़ीरपुर और रंगपुर पहाड़ी में बस्तियां ढहा दी गई थीं. लेकिन उसी साल दिसंबर 2015 में रेलवे ने शकूर बस्ती में 1,200 यूनिट तोड़ डाले, जिससे आप और बीजेपी के बीच एक नया टकराव शुरू हुआ.

लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी के लिए, दशकों की राजनीतिक सरपरस्ती और कागज़ी सुरक्षा उस उमस भरी जून की सुबह बेकार साबित हुई, जब बुलडोज़र वहां पहुंच गए.

झुग्गी-झोपड़ी की राजनीति

दिल्ली की चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी के सबसे पुराने निवासियों में से एक, 71 वर्षीय बर्खू, जो उत्तर प्रदेश से हैं, एक पारदर्शी प्लास्टिक की फाइल को कसकर पकड़े हुए हैं, जिसमें उनके सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी रखी है. जब उनका घर तोड़ा गया, तो वह इसे मलबे से निकाल लाने में कामयाब रहे. जैसे ही एक छोटी भीड़ जमा होती है, वह सावधानी से एक-एक कर सभी कागज निकालते हैं—पूरी तरह से व्यवस्थित, ताकि अगर कोई अधिकारी पूछताछ करने आए तो दिखा सकें.

“1985-86 में, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब डीडीए ने शहर की सभी झुग्गी कॉलोनियों का सर्वे किया था,” बर्खू कहते हैं, अपने सर्वे सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी की ओर इशारा करते हुए. उनके झुग्गी नंबर, पेशा, आगमन की तारीख (1980), और राशन कार्ड नंबर सभी उसमें दर्ज हैं. सर्टिफिकेट के पीछे एक हस्ताक्षरित घोषणा है जिसमें लिखा है कि उनके नाम दिल्ली में कोई और जमीन या मकान नहीं है और उन्हें किसी भी अथॉरिटी से कोई प्लॉट या फ्लैट आवंटित नहीं हुआ है.

इंद्रजीत यादव बीच में बोल पड़ते हैं, याद करते हैं कि उस समय 15,000 मतदाताओं के लिए 12 पोलिंग बूथ हुआ करते थे. हर व्यक्ति को उनकी आय के अनुसार लाल, पीला या हरा राशन कार्ड दिया गया था. उस समय राशन कार्ड सिर्फ सस्ता अनाज पाने का जरिया नहीं था, बल्कि निवास प्रमाण भी होता था. आज के समय में, यादव के अनुसार, यहां 45,000 से ज्यादा मतदाताओं के लिए 40 पोलिंग बूथ हैं.

झुग्गी बस्ती पर तोड़फोड़ का खतरा हमेशा मंडराता रहा है, लेकिन उस समय लोगों को मुआवज़े की उम्मीद ज़्यादा होती थी.

वज़ीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में सबसे पहली तोड़फोड़ 1988-89 में हुई थी, जब शहीद सुखदेव नगर (एसएसएन), जो चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी के बगल में है, वहां 180 घर रेलवे लाइन के लिए तोड़ दिए गए थे. बर्खू और यादव का कहना है कि उस समय दीप चंद बंधु, एचकेएल भगत और कुछ अन्य नेताओं ने 135 परिवारों को पुनर्वास दिलाया और उन्हें बिंदापुर, पश्चिमी दिल्ली में 35 गज ज़मीन दिलाई.

यादव बताते हैं, “उन लोगों को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा. सरकारी गाड़ियां उन्हें वहां के प्लॉट्स पर लेकर गई थीं.”

एक साल बाद, 1990 में, जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, तो डीडीए, एमसीडी और इंडियन रेलवे ने मिलकर एक और सर्वे किया. दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को एक पहचान पत्र और एक “टोकन” मिला—एक एल्युमिनियम की पट्टी जिसे वे अपनी झुग्गी के बाहर लगा सकते थे.

समय और जंग ने बर्खू का टोकन लगभग खराब कर दिया है, लेकिन उनका पहचान पत्र आज भी सुरक्षित है. ये दोनों दस्तावेज़ झुग्गी निवासियों को बेदखली या तोड़फोड़ से बचाने के लिए दिए गए थे. लेकिन जैसे-जैसे केंद्र की सत्ता बदलती रही, झुग्गी निवासियों का भविष्य फिर अनिश्चित होता चला गया.

“2000 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब दिल्ली भर में तोड़फोड़ हुई थी,” यादव कहते हैं, अपनी पगड़ी खोलते हुए और एक लाठीचार्ज का निशान दिखाते हुए. “हमने वीपी सिंह से मदद मांगी, जिन्होंने तुरंत उस समय की रेल मंत्री ममता बनर्जी और शहरी विकास मंत्री जगमोहन मल्होत्रा को समाधान के लिए फोन किया.”

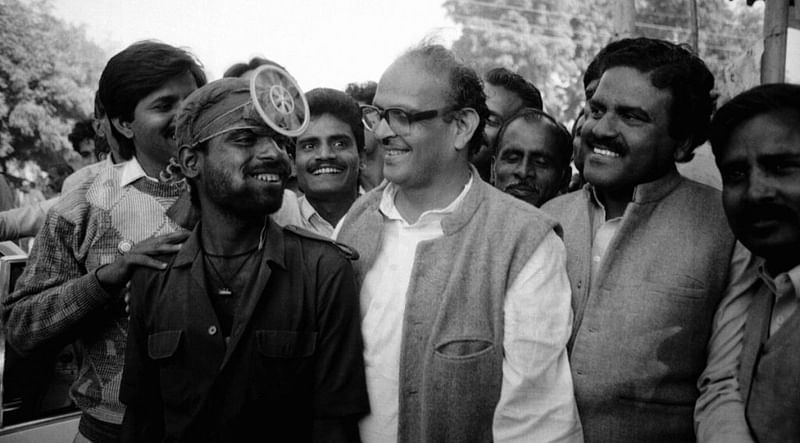

वी.पी. सिंह की लड़ाई

वाजपेयी के कार्यकाल (2000 से 2004) के दौरान दिल्ली में झुग्गियों को तोड़ने की कार्रवाई बीच-बीच में चलती रही, खासकर उन जमीनों पर जो केंद्र सरकार की एजेंसियों के अधीन थीं. इस मुद्दे पर एनडीए सरकार के खिलाफ वी.पी. सिंह ने मोर्चा खोल दिया और वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर अर्जुन नगर तक की झुग्गी बस्तियों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए. एक 2001 की हेडलाइन में लिखा गया था, “पुलिसवालों को झुग्गी तोड़ने पर वी.पी. सिंह का गुस्सा झेलना पड़ा.” एक अन्य 2000 के लेख ने उनके विरोध अभियान को “राजनीतिक वापसी की कोशिश” बताया.

वज़ीरपुर में यादव ने वी.पी. सिंह का समर्थन जुटाने में अहम भूमिका निभाई. तब तक वह जनता दल (यूनाइटेड) के सदस्य बन चुके थे, जिससे उन्हें वो दरवाज़े खुलने लगे जो पहले कभी नहीं खुले थे. उन्होंने आठ झुग्गीवासियों के साथ वी.पी. सिंह के घर का दौरा किया, लेकिन उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री अपोलो अस्पताल में भर्ती थे. जैसे ही सिंह को झुग्गीवासियों की हालत के बारे में पता चला, उन्होंने ममता बनर्जी, जगमोहन मल्होत्रा और वाजपेयी को कॉल किया. यादव के अनुसार, शुरुआत में उनकी बात ठुकरा दी गई, लेकिन सिंह ने हार नहीं मानी और ज़मीन पर उतर कर लड़ाई शुरू कर दी.

24 मार्च 2000 की सुबह 8 बजे, सिंह शहीद सुखदेव नगर पहुंचे, जो चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी के पास की झुग्गी बस्ती है. अगले तीन दिनों तक वे झुग्गी बस्तियों और अस्पताल के बीच आते-जाते रहे—हालत नाज़ुक थी लेकिन हौसला मजबूत. वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के एक पार्क में उन्होंने वर्षों तक चलने वाले कई धरनों की शुरुआत की. यादव ने बताया कि वी.पी. सिंह ने कुछ समय उनके घर में भी बिताया था.

उसी साल मई में सिंह ने लाल किले पर एक रैली का आयोजन किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और सीपीएम नेता हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे नेता शामिल हुए.

वी.पी. सिंह ने कहा, “आप एक रात आकर इन्हें उखाड़ नहीं सकते. हमारी रैली और रथ यात्रा इसी असंवेदनशील कार्रवाई के खिलाफ है. गरीबों के पुनर्वास और बसावट के लिए पारदर्शी नीति होनी चाहिए.”

वीपी सिंह के धरनों में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई (एम) जैसे बड़े विपक्षी दल भी शामिल हुए. आखिरकार 2000 में एक समाधान निकला: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले रेल मंत्रालय ने रेलवे की जमीन पर रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए डीयूएसआईबी को फंड भेजने का फैसला किया. यह कुछ सालों बाद जाकर लागू हुआ.

बाद में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को 2003-04 से अब तक इस्तेमाल नहीं हुए 11.25 करोड़ रुपये को लेकर फटकार लगाई. वहीं डीयूएसआईबी और रेलवे इस देरी के लिए एक-दूसरे को दोष देते रहे. फिर भी कुछ प्रगति हुई.

2004 से 2009 के बीच, शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने बवाना, नरेला, भलस्वा, रोहिणी और अन्य इलाकों में सस्ते घर बनाए. 2009 में दीक्षित की प्रमुख योजना ‘राजीव रत्न आवास योजना’ (आरआरएवाई) शुरू की गई, जिससे झुग्गी तोड़फोड़ से विस्थापित लोगों को ये फ्लैट मिल सकें.

शीला दीक्षित के साथ दो साल काम कर चुके एक सचिव ने बताया, “शीला दीक्षित को पुनर्वासित लोगों की बहुत चिंता रहती थी. वह हमसे पूछती थीं कि क्या इन कॉलोनियों में स्कूल और जरूरी सुविधाएं हैं. इससे अधिकारी वहां जाकर रिपोर्ट बनाते थे.”

यादव के अनुसार, इन फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को बस स्टॉप, बाज़ार, मॉल और फैक्ट्रियों जैसी सुविधाएं मिलीं, जिससे रोजगार के मौके भी बने.

यादव ने कहा, “लेकिन जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में और बाद में बीजेपी केंद्र में आई, तब से इन फ्लैट्स में कोई नई अलॉटमेंट नहीं हुई. अब ये फ्लैट खाली पड़े हैं और बर्बाद हो रहे हैं.”

हालांकि झुग्गियों और राजनीति का यह खेल सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है.

मुंबई में एक समानांतर

मुंबई में झुग्गी बस्तियां दिल्ली की तरह ही तेजी से बढ़ती हैं. गोवंडी के 12 हेक्टेयर में फैली घनी आबादी वाली कमला रमन नगर (केआरएन) बस्ती देवनार डंपिंग ग्राउंड के ठीक बगल में बसी है, जो शहर के सबसे पुराने और बड़े कचरा डंपिंग स्थलों में से एक है.

करीब 40,000 की आबादी वाली यह बस्ती गोवंडी की 250 से ज्यादा झुग्गी बस्तियों में से एक है, जो बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के एम-ईस्ट वार्ड में आती है—यह मुंबई के सबसे गरीब प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक है.

मुंबई में 2000 तक बनी झुग्गियों को महाराष्ट्र स्लम एरिया (सुधार, सफाई और पुनर्विकास) अधिनियम के तहत नियमित किया गया है. 2000 और 2011 के बीच बनी झुग्गियों के लिए, सरकार की स्लम पुनर्विकास नीति के तहत निवासियों को नए मकान के लिए 8 लाख रुपये चुकाने होते हैं. विभिन्न योजनाओं और नियमितकरण की कोशिशों के बावजूद, ये झुग्गियां बिना रोक-टोक के बढ़ती जा रही हैं और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रही हैं.

“जब कोई झुग्गी बसती है, तो कुछ को ‘नोटिफाइड’ माना जाता है और कुछ को ‘जनगणना झुग्गियां’,” बीएमसी के अतिक्रमण विभाग के डिप्टी एडिशनल कमिश्नर विनायक विस्पुते ने कहा. “जो झुग्गियां इन दोनों श्रेणियों में नहीं आतीं, उन पर हमारी कॉलोनी शाखा कार्रवाई करती है.”

कमला रमन नगर एक ‘नोटिफाइड’ झुग्गी है, जो कभी शहर के बाहरी हिस्से में स्थित थी. यह 1992 के बॉम्बे दंगों के बाद एक मुस्लिम बहुल बस्ती बन गई. आज यहां ज्यादातर मुस्लिम, दलित और अन्य वंचित समुदाय के लोग रहते हैं. अधिकांश लोग डिलीवरी ड्राइवर, मजदूर या निर्माण कार्यों में लगे होते हैं. वज़ीरपुर की तरह, यहां भी झुग्गियों का तेजी से और बेतरतीब विस्तार हुआ.

40 वर्षीय कल्लो जावेद अख्तर बचपन से कमला रमन नगर में रह रही हैं. उन्होंने याद किया कि 1980 के दशक में इलाके में एक नाला बहता था, जो धीरे-धीरे भर गया क्योंकि और लोग यहां बसते चले गए. दिल्ली में भी झुग्गियां अक्सर जल निकासी या जल स्रोतों के ऊपर बसती हैं. ये झुग्गियां ही सबसे पहले तोड़ी जाती हैं क्योंकि इनका सीधा असर आसपास की सफाई व्यवस्था पर पड़ता है. लेकिन कार्रवाई तब होती है जब अधिकारी सालों तक आंखें मूंदे रहते हैं.

“अगर झुग्गियां बढ़ रही हैं, लोग ऊपर मंजिल बना रहे हैं, तो क्या बीएमसी को पता नहीं चलेगा?” कमला रमन नगर की एक सामाजिक कार्यकर्ता फैयाज आलम शेख ने कहा. “वे इस इलाके का नियमित निरीक्षण करते हैं. उन्हें पहले ही रोकथाम करनी चाहिए.”

शेख ने आरोप लगाया कि कुछ बीएमसी अधिकारी स्थानीय नेताओं से मिले हुए हैं, जिससे भारी भ्रष्टाचार हो रहा है. उनके अनुसार, स्थानीय बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर बिना लाइसेंस के काम करते हैं, उनके पास कोई अनुभव नहीं होता और वे झुग्गी मकान बनाने में कोई तकनीकी मानक नहीं अपनाते.

स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस सांठगांठ के कारण नगर व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है.

“नाले की सफाई हो या कचरा उठाना, कुछ भी सही ढंग से नहीं होता. पूरा इलाका स्थानीय नेताओं और उनके गुर्गों के हवाले है,” केआरएन के एक स्वतंत्र कार्यकर्ता सोहेल खान ने कहा. “वे अपने ही लोगों को ठेका देते हैं और कमीशन पर काम करते हैं—चाहे वह नाला सफाई हो या बिजली सप्लाई.”

2009 से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी के अबू आज़मी कर रहे हैं, जो अब अपने चौथे कार्यकाल में हैं. इससे पहले यह सीट कांग्रेस के पास थी. पिछले बीएमसी कार्यकाल (2017–22) के दौरान, यहां पांच एसपी पार्षद थे, और भाजपा का यहां कभी खास प्रभाव नहीं रहा.

वहीं दिल्ली में, वज़ीरपुर की आम आदमी पार्टी की पार्षद चित्रा विद्यार्थी ने भी इसी भावना को दोहराया. उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह झुग्गियों को निशाना बनाती है क्योंकि उन्हें इन इलाकों से कोई राजनीतिक लाभ की उम्मीद नहीं होती.

लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि वे खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं. कई लोगों ने भाजपा को इसलिए वोट दिया था क्योंकि उसने ‘जहां झुग्गी वहां मकान’ जैसी इन-सीटू पुनर्वास योजना के ज़रिए पक्के मकान का वादा किया था.

वज़ीरपुर के एक अन्य झुग्गी समूह, जेलरवाला बाग में 34 वर्षीय अस्पताल वार्ड बॉय, अनूप ईंटों के ढेर पर बैठे थे—जो कभी उनका घर था. उन्होंने अपना फोन निकाला और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक वीडियो क्लिप दिखाया, जिसमें वह कह रही थीं कि कोई भी झुग्गी तब तक नहीं तोड़ी जाएगी जब तक लोगों को स्थायी मकान नहीं दिया जाएगा.

“झुग्गियों को बिना मकान दिए नहीं हटाया जाएगा,” गुप्ता ने पिछले महीने कहा था और जोड़ा कि ज्यादातर कार्रवाइयां कोर्ट के आदेशों के आधार पर होती हैं. जून में डीडीए ने बताया कि जेलरवाला बाग की झुग्गी बस्ती से 1,078 परिवारों को स्वाभिमान अपार्टमेंट्स में बसाया गया है, 567 लोग अपात्र पाए गए हैं और लगभग 250 को दिल्ली हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला है. लेकिन फिर भी कई लोग आज भी बेघर हैं.

“इस कॉलोनी में रहने वाले 50 प्रतिशत लोगों का न तो गांव में कोई घर है और न ही यहां,” अनूप ने कहा. “जेलरवाला बाग में हमारे पास इंद्रजीत यादव जैसे कोई स्थानीय नेता नहीं हैं जो हमारे लिए लड़ सकें. हमें समझ नहीं आता कि हम किसके पास जाएं. हम कहां जाएंगे?”

परिवर्तन में जीवन

रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ, दिनेश कुमार वर्मा ने अपनी पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से जो कुछ भी बचा है, उसे समेट कर रखा है. टेलीविजन, सर्किट बोर्ड, तारें और मोबाइल फोन की स्क्रीन प्लास्टिक बॉक्स में ढंकी हुई पड़ी हैं. यह तोड़फोड़ सिर्फ उनका घर नहीं, बल्कि उनकी पूरी रोज़ी-रोटी खत्म कर गई.

उन्होंने यह घर 2010 में खरीदा था, लेकिन उससे पहले कई सालों से चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी में रह रहे थे.

“मैं ऊपर वाले फ्लोर पर रहता था, नीचे मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर की दुकान थी,” वर्मा ने कहा. “रेल की पटरी से कितनी दूरी तक तोड़फोड़ होगी, वो बार-बार बदलते रहे. पहले बोले 6 फीट, फिर 15 फीट. अब कह रहे हैं 25 फीट तक.”

जिन घरों की छतें अभी बची हैं, वहां से भीड़ नीचे के नज़ारे देख रही है. कुछ मकान मालिक हैं, जो पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं. कुछ किराएदार हैं, जो अपने परिवार के आकार के हिसाब से एक कमरा या पूरा मकान किराए पर लेते हैं. यादव के अपने घर का एक हिस्सा मोबाइल रिचार्ज की दुकान में बदल गया है, जो अब अधिकारियों द्वारा तय की गई 25 फीट की सीमा में आ गया है. उन्हें डर है कि अब उसका भी नंबर आने वाला है.

कॉलोनी पूरी तरह से दिल्ली से कटी हुई नहीं है. आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन रेलवे ट्रैक के उस पार है, बसें कॉलोनी के किनारे तक आती हैं, और एमसीडी का एक प्राइमरी स्कूल इस इलाके के बीचोंबीच है. लेकिन बहुत से मामलों में चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी खुद में एक छोटा शहर है.

कॉलोनी की तंग गलियों के बाहर, जो टूटी-फूटी सड़कों से बाकी दिल्ली से जुड़ी हैं, वहां की दुकानों में दूध, मांस, प्लास्टिक की बाल्टी, साइकिल—सब कुछ मिलता है. निवासियों को रोज़ की ज़रूरतों के लिए कॉलोनी से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती—आसपास के लोग ही सब बेचते हैं.

यह एक जुड़ा हुआ समुदाय है. मुख्य सड़क पर सब्जी बेचने वाला एक दुकानदार यादव को रोक कर तोड़फोड़ की स्थिति पूछता है. एक किशोर लड़का दौड़ते हुए गुजरता है, लेकिन यादव के पैर छूने से पहले नहीं.

जैसे ही दिन की आखिरी बुलडोज़र वापिस जाती है, यादव के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जब वह आरडब्ल्यूए की ओर से तैयार किया गया पत्र ज़ोर से पढ़ते हैं. कॉलोनी के इतिहास का हर टुकड़ा सुनते हुए लोग सहमति में सिर हिलाते हैं—अक्सर वे लोग, जिन्होंने 80 और 90 के दशक के वादे अपनी आंखों से देखे हैं. जब पत्र पढ़ना खत्म होता है, भीड़ छंट जाती है और यादव उस पत्र को बड़े जतन से मोड़ कर रखते हैं. यह भी उनकी आईडी कार्ड और दूसरे दस्तावेजों के ढेर में एक और कागज़ बन जाता है—बुलडोज़र के सामने रखी गई आखिरी गुहार.

लेकिन बदलाव सिर्फ तेज़ और दिखने वाले नहीं हैं—धीरे-धीरे और चुपचाप भी कई बदलाव हो रहे हैं.

यादव का छोटा बेटा, जो अब टूटे हुए मकानों के मलबे पर खड़े हैं, मोबाइल रिचार्ज की दुकान में काम करते हैं. लेकिन उसके बाकी तीन बच्चे अब यहां नहीं रहते.

“मेरा बड़ा बेटा अब एक लोकल बैंक में ऑफिस बॉय है,” यादव ने गर्व से कहा, और जोड़ा कि उनकी दोनों बेटियां शादी के बाद कहीं और बस चुकी हैं. “इस इलाके के सारे नौजवान अब यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं.”

सिर्फ नौजवान ही नहीं—कुछ बुज़ुर्गों ने भी इतना बचा लिया है कि गाज़ियाबाद, सोनीपत और नरेला में प्लॉट खरीद सकें. कुछ तो पहले ही वहां चले गए हैं, और अपनी झुग्गियां नए लोगों को किराए पर दे दी हैं.

नए किरायेदार, जो हाल ही में यूपी और बिहार से आए हैं, अपने सामाजिक-आर्थिक सफर की शुरुआत कर रहे हैं—कोई फल-सब्जी बेचता है, कोई ऑटो चलाता है.

“आज़ादपुर मंडी में 70 प्रतिशत से ज़्यादा फल बेचने वाले हमारे कॉलोनी से हैं,” यादव ने कहा. कमरे के आकार के अनुसार, किरायेदार अपने झुग्गी-मालिकों को 3,000 से 5,000 रुपये महीना किराया देते हैं—ये सामाजिक बदलाव का एक छोटा संकेत है, भले ही ज़मीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही हो.

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: गांव संभालेंगे जलवायु की कमान: भारत के नेट-ज़ीरो सफर में पंचायतों की अहमियत