नई दिल्ली: अपने भाई की एक साधारण चुनौती ने शैलजा चंद्रा की ज़िंदगी बदल दी. मसूरी में, जहां उनका भाई भारतीय विदेश सेवा की ट्रेनिंग कर रहा था, उसने मज़ाक में उनकी नौकरी पर टिप्पणी की. उस समय शैलजा जे. वाल्टर थॉम्पसन नामक एक विज्ञापन एजेंसी में काम कर रही थीं. भाई ने छेड़ते हुए कहा— “तुम्हें इस प्राइवेट नौकरी से किसी भी सोमवार को निकाला जा सकता है. क्या तुम राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करना नहीं चाहती? तुम कर ही नहीं सकती.”

एक साल बाद, 1966 में, शैलजा ने साबित कर दिया कि वह कर सकती हैं.

यह कोई आसान उपलब्धि नहीं थी. तब सिविल सेवाओं में महिलाएं आज से भी कहीं कम थीं. 140 आईएएस अधिकारियों के बैच में चंद्रा सिर्फ सात महिलाओं में से एक थीं. जिस यूपीएससी दुनिया में उन्होंने प्रवेश किया, वह आज की तुलना में बिल्कुल अलग थी. उस समय कोई प्रारंभिक परीक्षा (प्रीलिम्स) नहीं होती थी. पांच लिखित पेपर और एक इंटरव्यू ही उनका भविष्य तय करते थे. कोचिंग संस्थान नहीं थे और प्रतिस्पर्धा उतनी ‘कट-थ्रोट’ नहीं थी—लेकिन केवल उन लोगों के लिए, जो एक अदृश्य विशेषाधिकार प्राप्त क्लब का हिस्सा थे.

“परीक्षा तीन हिस्सों में बंटी होती थी—आईएएस, आईपीएस और सेंट्रल सर्विसेज़. पेपर उसी हिसाब से बनाए जाते थे, जो सेवा आप चुनते थे. उस समय परीक्षा देने वाले ज़्यादातर लोग सम्पन्न परिवारों, शहरी इलाकों और शीर्ष विश्वविद्यालयों से आते थे. उनके लिए अंग्रेज़ी में बोलना और लिखना सहज था.”

1966 बैच की सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी चंद्रा ने कहा. “अब परीक्षा पूरी तरह लोकतांत्रिक हो चुकी है. कोई भी भाषा पृष्ठभूमि से हो, किसी भी विश्वविद्यालय से हो, वह इसमें सफल हो सकता है.”

उन्होंने आगे कहा, “अब यह एक अलग तरह का जुनून बन गया है. लगभग जीने-मरने का सवाल. सेवाओं में पहुँचने की संभावना बेहद कम है—सिर्फ 0.2 प्रतिशत.”

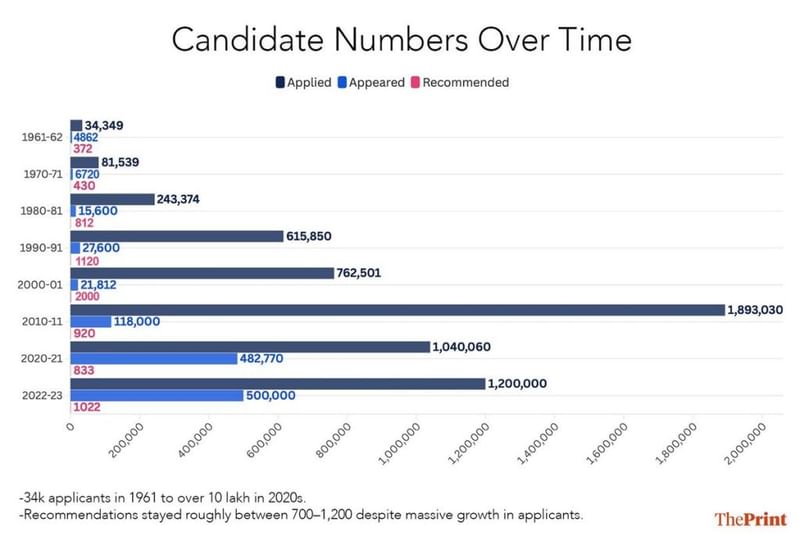

1961 में कुल 34,000 लोगों ने आवेदन किया था. आज 10 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार प्रतियोगिता में शामिल होते हैं. लेकिन सीटों की संख्या 1960 के दशक की कुछ सौ से बढ़कर अब भी केवल करीब 1,000 तक ही पहुंची है.

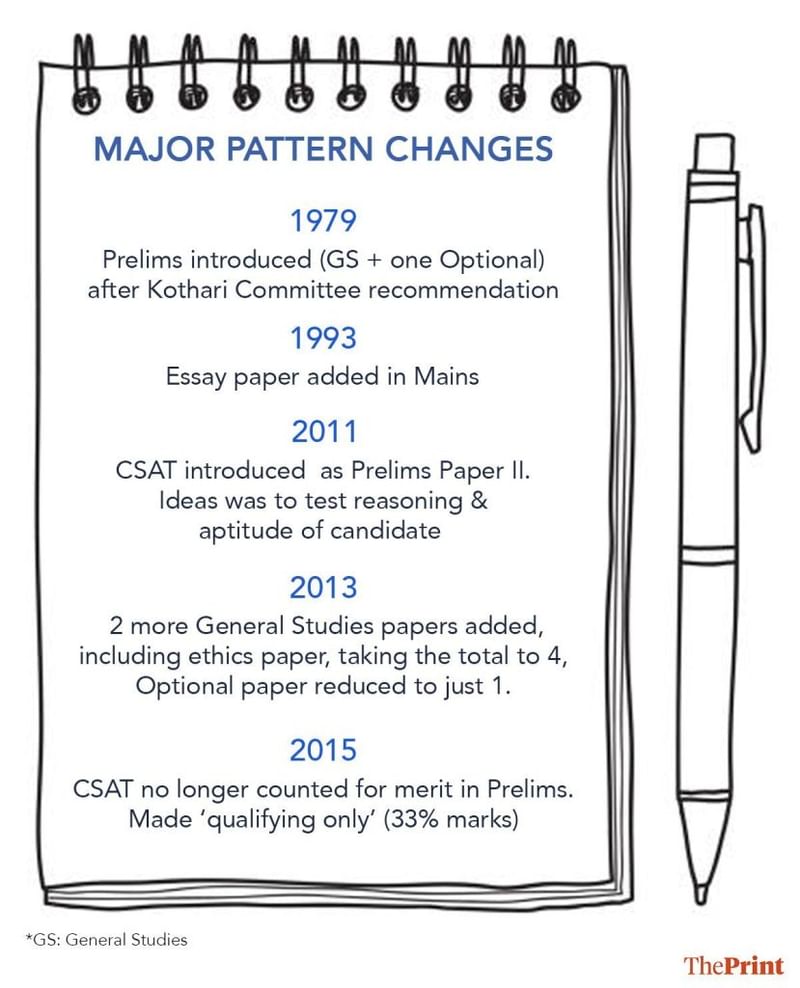

औपनिवेशिक औज़ार के रूप में जन्मा और लोकतांत्रिक आकांक्षा के रूप में पुनर्गठित हुआ यह इम्तिहान, बार-बार रिसेट होता रहा है—समितियों की सिफारिशों, सुधारों और आंदोलनों के ज़रिए. सामान्य ज्ञान के पेपरों में बदलाव से लेकर 2011 में विवादित और ‘एलीटिस्ट’ कहे जाने वाले सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT) के आगमन तक, जिसने 2014 में बड़े विरोध प्रदर्शन भड़काए, या फिर भाषा, आयु सीमा और प्रयासों पर लगातार खींचतान—यह परीक्षा हमेशा एक बहस का अखाड़ा रही है.

रिटायर्ड आईएएस अधिकारी शैलजा चंद्रा कहती हैं, “इंटरव्यू बेहद अहम होता था. वहीं आप किसी व्यक्ति की उपयुक्तता जांच सकते थे. अगर मुझे कुछ बदलना होता तो मैं इंटरव्यू को और ज़्यादा महत्व देती.”

जो कभी पांच पेपरों की परीक्षा थी, वह अब चार जनरल स्टडीज़ पेपर, एक एथिक्स पेपर, एक वैकल्पिक विषय और CSAT में बदल चुकी है. महंगी कोचिंग, सालों की कोशिशें और असफलताएं, और हर पल बनी रहने वाली अनिश्चितता—यह परीक्षा सहनशक्ति की भी कसौटी है.

लेकिन यूपीएससी की कहानी सिर्फ एक इम्तिहान की नहीं है. यह इस बात की कहानी है कि भारत ‘मेधा’, ‘अवसर’ और ‘न्याय’ को कैसे परिभाषित करता है.

“परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है,” यूपीएससी के चेयरमैन अजय कुमार ने परीक्षा सुधारों के विकास पर बोलते हुए कहा. “यूपीएससी परीक्षा केवल ज्ञान और योग्यता की जाँच नहीं है, बल्कि चरित्र की भी है. हम प्रतिबद्ध हैं कि यह परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शी और राष्ट्र-निर्माण के लिए सर्वोत्तम मानव संसाधन चुनने में सक्षम बनी रहे.”

विशेषाधिकार से समानता तक—आज यूपीएससी अपनी जाल को बहुत व्यापक तरीके से फैलाती है. बीते एक सदी में इसकी कहानी निरंतर बदलाव की रही है—सुधारों और रीसेट्स की, विरोध प्रदर्शनों की जिनसे बदलाव हुआ, और उन मील के पत्थरों की जिन्होंने यह परिभाषित किया कि भारत पर शासन करने की आकांक्षा कौन कर सकता है.

औपनिवेशिक दौर में स्थापित संघ लोक सेवा आयोग अब अपने 100वें साल में प्रवेश कर रहा है. और जिस तरह यह विशेषाधिकार प्राप्त परीक्षा से ‘मेधा’ की कसौटी बनी, उसकी यात्रा भारत के अपने रूपांतरण का आईना रही है. फिर भी, यूपीएससी उस भारत का प्रतीक भी है जो बदला नहीं. नियोजित अर्थव्यवस्था के समाजवादी दौर से लेकर उदारीकरण, प्राइवेट सेक्टर और आईटी उद्योग के विस्फोट तक—यूपीएससी की नौकरी का आकर्षण अडिग रहा. संस्था का रूप बदलता गया, लेकिन भारतीयों का इसके प्रति जुनून कई गुना बढ़ता गया. जो परीक्षा 1960 के दशक में कुछ हज़ार सम्पन्न उम्मीदवारों के लिए निबंध-प्रधान हुआ करती थी, वह आज हर साल 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए एक विशाल ‘एलीमिनेशन रेस’ बन चुकी है.

ब्रिटिश सेवा का भारतीयकरण

यह सब एक औपनिवेशिक परियोजना के रूप में शुरू हुआ था—ब्रिटिशों द्वारा भारत की विशाल जनसंख्या पर शासन और प्रबंधन करने के लिए. उस समय प्राथमिकता और मांग बस एक ही थी: नियंत्रण और अनुशासन. और इस बात पर व्यापक सहमति थी कि भारतीयों का स्वागत इस सेवा में नहीं है. जब 1854 में इंडियन सिविल सर्विस (ICS) की स्थापना हुई, तो इसकी प्रतियोगी परीक्षा केवल लंदन में आयोजित की जाती थी, जो अधिकांश भारतीयों की पहुंच से बहुत दूर थी.

उस समय यह सेवा विशेष रूप से “एलीट” भी नहीं मानी जाती थी. शुरुआती बहस इस पर केंद्रित थी कि इसमें किसे योग्य माना जाए—“उच्च शैक्षणिक परिपक्वता” वाले पुरुषों को या फिर उन कम उम्र के लड़कों को जिन्हें ब्रिटेन के पब्लिक स्कूलों में विशेष रूप से तैयार किया गया था. 1876 में, अधिकतम आयु घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, जिससे झुकाव ब्रिटिश-शिक्षित स्कूल के छात्रों की ओर हो गया.

दीपक गुप्ता ने अपनी किताब द स्टील फ्रेम: ए हिस्ट्री ऑफ द IAS में लिखा, “आयु में कमी महज़ एक छोटा बदलाव नहीं था; यह मूलभूत सिद्धांत का परिवर्तन था. पहले जहां भारत को पूर्ण शिक्षा प्राप्त लोग दिए जाते थे, अब उसे आधी-अधूरी शिक्षा पाए हुए लड़के दिए जाने लगे, जिन्हें खास तौर पर भारतीय करियर के लिए तैयार किया जाता था.”

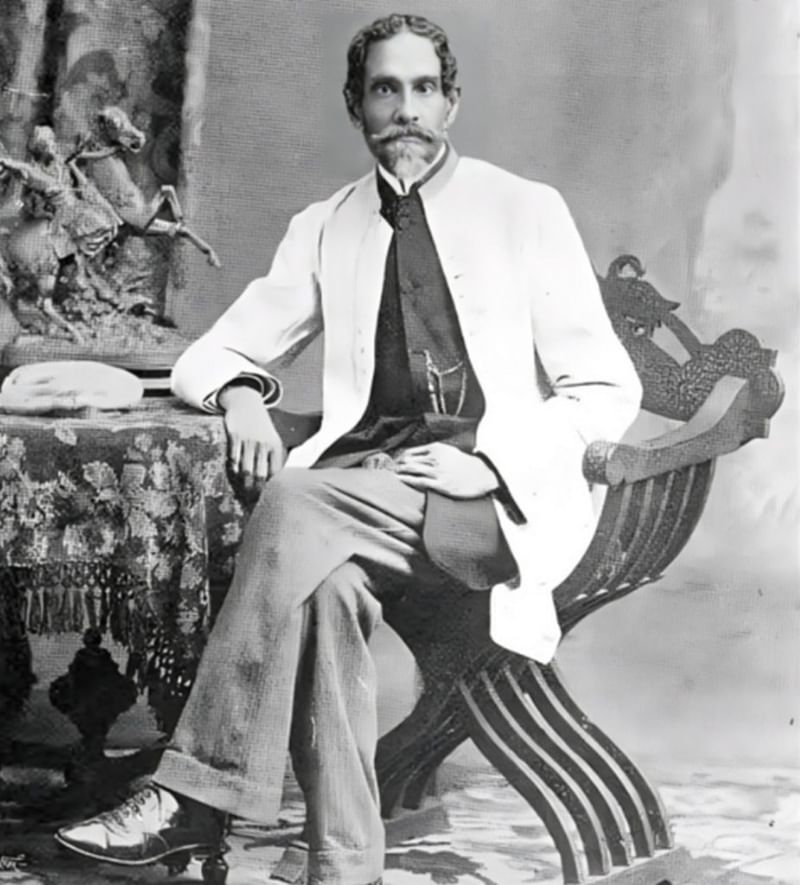

लेकिन भारतीय इसमें शामिल होना चाहते थे और यह दीवार पूरी तरह से टूटने वाली नहीं थी. 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय बने जिन्होंने ICS की परीक्षा पास की. उनकी सफलता ने साबित किया कि यह संभव है, चाहे बाधाएं कितनी भी हों. इसके बाद ICS के “भारतीयकरण” की मांग तेज़ हुई, जिसका नेतृत्व दादाभाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने किया. उनका तर्क था कि भारतीयों को अपने ही देश के शासन में भागीदारी करनी चाहिए.

दादाभाई नौरोजी ने 1867 में लंदन स्थित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के सामने दिए गए एक भाषण में कहा, “या तो शिक्षित भारतीयों को प्रशासन के विभिन्न विभागों में अपने कौशल और शिक्षा का सही उपयोग करने के अवसर दिए जाएं, या फिर शासकों को यह तय कर लेना चाहिए और साफ-साफ स्वीकार करना चाहिए कि वे इस देश पर लोहे की छड़ी से शासन करेंगे.”

20वीं सदी की शुरुआत तक हालात कुछ अलग नहीं थे: भारतीय स्नातकों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन शिक्षित मध्यम वर्ग के लिए नौकरियाँ बेहद कम थीं. ICS परीक्षा एक किलेबंदी जैसी हो गई थी—सुरक्षा और प्रभाव का संकरा दरवाज़ा, जिसमें घुसना हर कोई चाहता था. इस दबाव को देखते हुए 1912 में इस्लिंगटन कमीशन बनाया गया, ताकि यह देखा जा सके कि सेवा में ज़्यादा भारतीयों को कैसे शामिल किया जाए. इसने सिफारिश की कि 25 प्रतिशत पद भारत में भरे जाएं, लेकिन नामांकन (nomination) के जरिए. फिर भी असली रास्ता 1919 के मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों से खुला. 1922 में पहली बार ICS की परीक्षा भारत में आयोजित हुई.

संजीव चोपड़ा, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) के पूर्व निदेशक ने कहा, “यह उस समय का सबसे बड़ा बदलाव था. 1922 में परीक्षा इलाहाबाद में हुई और कई भारतीयों ने इसमें भाग लिया. उससे पहले यह केवल लंदन में होती थी, जिससे भारतीयों की इसमें आने की संभावना बहुत घट जाती थी,”

लेकिन बहसें जारी रहीं—सही आयु सीमा, शिक्षा मानकों और भीड़ बढ़ने के डर को लेकर. इन्हीं वजहों से 1926 में भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई.

दीपक गुप्ता ने द स्टील फ्रेम: ए हिस्ट्री ऑफ द IAS में लिखा, “ICS का भारतीयकरण, यानी सेवा में भारतीयों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ाना, एक अधिक समावेशी व्यवस्था की ओर बदलाव था. इसने स्वतंत्रता के बाद होने वाले सुधारों की नींव रखी.”

लेकिन नवनिर्मित स्वतंत्र भारत में, ICS और लोक सेवा आयोग का अस्तित्व कुछ समय के लिए असुरक्षित दिखाई दिया.

‘औपनिवेश की बची हुई चीज़ों’ को नया रूप देना

पंडित जवाहरलाल नेहरू को ICS (इंडियन सिविल सर्विस) को लेकर गंभीर आपत्तियां थीं.

उन्होंने ग्लिम्प्सेज़ ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री (1949) में लिखा था, “इंडियन सिविल सर्विस न तो इंडियन है, न सिविल है और न ही यह कोई सर्विस है.”

आज़ादी से पहले भी इसको लेकर उनके और सरदार पटेल के बीच कई बार टकराव हुआ. पटेल ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज की इस राय से सहमत थे कि ICS “वह स्टील फ्रेम है, जिस पर हमारी सरकार और प्रशासन की पूरी इमारत टिकी हुई है.”

जैसे-जैसे सत्ता हस्तांतरण का समय नज़दीक आया, पटेल दृढ़ थे कि सेवाओं का भारतीयकरण किया जाए. पहले ही कदम के तौर पर उन्हें नया नाम दिया गया: ऑल इंडिया सर्विसेज़. लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं था कि यह सेवाएँ बची रहनी चाहिए. 10 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा की बहस में पी.एस. देशमुख ने ICS को “हमारी ग़ुलामी के दिनों का अवशेष” कहा, जबकि एम. अनंतसायनम अय्यंगार ने इसे “पिछले शासन की स्वर्ग से उतरी सेवा” बताया.

कई लोगों का तर्क था कि अधिकारी ज़रूरत से ज़्यादा वेतन पाते हैं और यह ग़लत है कि सरकार उन्हें विशेषाधिकार देती है, जबकि जैसा कि अय्यंगार ने कहा, “हम आम जनता को रोटी और कपड़े की गारंटी भी नहीं दे पाए हैं.”

यही वह बहस थी, जिसमें पटेल ने वह भाषण दिया जिसने स्वतंत्र भारत में सिविल सेवाओं की परिभाषा तय कर दी.

“इस प्रशासनिक तंत्र का कोई विकल्प नहीं है… भारत का संघ टूट जाएगा, आपके पास एकीकृत भारत नहीं होगा अगर आपके पास ऐसी ऑल इंडिया सर्विस नहीं है जिसे स्वतंत्र रूप से अपनी राय कहने की छूट हो.”

उन्होंने कहा. “उन्हें हटा दीजिए और मुझे पूरे देश में अराजकता के सिवाय कुछ और नज़र नहीं आता.”

संविधान सभा में इस बात पर भी चर्चा हुई कि चयन की ज़िम्मेदारी किस संस्था को दी जाए. सदस्यों ने सवाल उठाया कि लोक सेवा आयोग ग्रामीण-शहरी विभाजन, अंग्रेज़ी बोलने वाले अभिजात्य वर्ग की प्राथमिकता और अब तक ICS में अल्पसंख्यकों और “हरिजनों” की कम प्रतिनिधित्व जैसी समस्याओं के बीच कितना निष्पक्ष हो सकता है. “जब [किसी शहर का] बच्चा तीन या चार साल का होता है, तब वह स्कूल और बाज़ार में बहुत कुछ सीख सकता है, जबकि गांव का बच्चा आठवीं पास करने के बाद भी यह नहीं सीख पाता. और जब लोक सेवा आयोग प्रतियोगिता आयोजित करता है, तो दोनों से एक जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं,” चौधरी रणबीर सिंह ने कहा, ग्रामीण आरक्षण की वकालत करते हुए.

लेकिन आखिरकार “मेरिट” का सिद्धांत ही हावी रहा.

“हमें सेवाओं के लिए पुरुषों का चयन करने के उद्देश्य से योग्यता के सिद्धांत को मान्यता देनी चाहिए और हमें लोक सेवा आयोग बनाने की आवश्यकता को भी स्वीकार करना चाहिए,” 22 अगस्त 1949 को राज बहादुर ने सभा में कहा.

इसी तरह, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में अनुच्छेद 312 के तहत ऑल इंडिया सर्विसेज़ को औपचारिक रूप से दर्ज किया गया. इसी के साथ, औपनिवेशिक लोक सेवा आयोग के उत्तराधिकारी UPSC को भी अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत स्थान मिला.

लेकिन प्रतिनिधित्व, आयु सीमा, विशेषाधिकार और निष्पक्षता पर सवाल कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए. 1970 के दशक से अब तक विभिन्न विशेषज्ञ समितियों ने व्यवस्था को और समावेशी बनाने के लिए सुधार सुझाए, लेकिन कई बार ये प्रयास उल्टा असर डालते रहे.

समिति सुधार

प्रीलिम्स परीक्षा—जिसे “एलिमिनेशन राउंड” कहा जाता है—असल में कुछ ही दशक पुरानी है. 1970 के दशक के उत्तरार्ध तक लाखों अभ्यर्थी सीधे मेन्स परीक्षा में बैठते थे, जिससे कॉपियों का अंबार लग जाता और मूल्यांकन अव्यवस्थित हो जाता. UPSC को ज़रूरत थी गंभीर अभ्यर्थियों को छांटने की.

इसी समय 1976 में कोठारी समिति ने एक स्क्रीनिंग टेस्ट की सिफारिश की, ताकि उम्मीदवारों की संख्या घटाई जा सके. इसकी सिफारिश से 1979 में प्रीलिम्स की शुरुआत हुई, जो अभ्यर्थियों की संख्या को उपलब्ध रिक्तियों से लगभग दस गुना तक सीमित करती थी. समिति ने कहा था कि अंतिम इंटरव्यू के लिए बुलाए गए उम्मीदवार रिक्तियों से केवल दुगने होने चाहिए.

इसी दौर में एक और सुधार यह था कि विभिन्न सेवाओं के लिए परीक्षा को मानकीकृत किया जाए; इससे पहले IAS, IPS और अन्य सेवाओं की अलग-अलग परीक्षाएं होती थीं.

1981 बैच के पूर्व IAS अधिकारी अनिल स्वरूप ने याद करते हुए कहा, “जब मैंने परीक्षा दी, वह पहला साल था जब कोठारी आयोग की रिपोर्ट लागू हुई. पहली बार सभी के लिए एक जैसी परीक्षा हुई थी.”

एक दशक से भी अधिक समय बाद, 1993 में यह तय किया गया कि कोठारी आयोग की सिफारिशें प्रभावी रही हैं, लेकिन सुधार की गुंजाइश अभी भी है. इसके बाद सतीश चंद्र समिति का गठन हुआ, जिसने मेन्स में एक अतिरिक्त निबंध पत्र जोड़ने की सिफारिश की, ताकि अभ्यर्थियों की सोच और अभिव्यक्ति की स्पष्टता परखी जा सके.

इसके बाद और समितियां आईं. 2001 में आलाग समिति ने इस बात पर विचार किया कि भारत को किस तरह के अधिकारी चाहिए—सिर्फ जानकार ही नहीं, बल्कि विश्लेषणात्मक, व्यावहारिक और पहल करने वाले. 2004 की होटा समिति ने चयन में एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल करने का सुझाव दिया. उस समय यह विचार लागू नहीं हुआ, लेकिन जब बाद में इसे अपनाया गया तो यह एक बड़ा विवाद बन गया.

सबसे बड़ा आंदोलन

सभी बदलाव विशेषज्ञ समितियों से नहीं आए. कुछ बड़े सुधार सीधे सड़कों से आए—ठीक कहें तो आंदोलन कर रहे UPSC अभ्यर्थियों की आवाज़ से. 2014 में एक नए एप्टीट्यूड टेस्ट को लेकर गुस्सा परीक्षा हॉल से निकलकर दिल्ली की सड़कों पर धरनों तक पहुंच गया.

नाराज़गी 2011 में शुरू हुई, जब UPSC ने ऑप्शनल पेपर की जगह सिविल सर्विसेज़ एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT) को शामिल किया. मानविकी और हिंदी माध्यम के छात्रों का कहना था कि इससे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को अनुचित बढ़त मिलती है. 2014 में यही असंतोष UPSC के इतिहास के सबसे बड़े आंदोलन में बदल गया. नीलोत्पल मृणाल, जिन्होंने 2008 में UPSC की तैयारी शुरू की थी, भी इससे चौंक गए. नया CSAT पेपर उनकी तीन साल की मेहनत को पलट गया. 2012 में उन्होंने प्रीलिम्स पास कर लिया, लेकिन मेन्स में पीछे रह गए, और फिर से CSAT की चुनौती उनके सामने थी.

उन्होंने कहा, “2011 से पहले, UPSC परीक्षा दो हिस्सों में बंटी होती थी: जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल. दोनों ही मेरिट में आते थे. लेकिन 2011 में ऑप्शनल की जगह CSAT आ गया. हताशा गुस्से में बदली और फिर विरोध में.”

मृणाल के अनुसार, 2011 से 2013 के बीच कम हिंदी माध्यम के छात्र प्रीलिम्स पास कर पाए. लेकिन जो मेन्स तक पहुँचे, उनमें से अधिकतर ने हिंदी को अपनी भारतीय भाषा के पेपर के तौर पर चुना.

जैसे-जैसे गुस्सा उबाल पर पहुंचा, मृणाल, जो अब एक सफल लेखक हैं, आंदोलन के केंद्र में थे. इसमें जंतर मंतर से प्रधानमंत्री आवास तक मार्च और नौ दिन का भूख हड़ताल शामिल था. “यह हमारे लिए अनुचित था, इससे सभी को समान अवसर नहीं मिला. परीक्षा इंजीनियरिंग छात्रों की ओर झुकी हुई थी. कई प्रतिभाशाली लोग CSAT में असफल हो गए.”

उन्होंने कहा, पुराने आंदोलन की तस्वीरें पलटते हुए. उन्होंने यह भी बताया कि सिविल सेवाओं में आने वालों में “करीब 65 प्रतिशत इंजीनियर होते हैं” लेकिन वे आम तौर पर मानविकी विषय जैसे समाजशास्त्र या राजनीति विज्ञान को ऑप्शनल के तौर पर चुनते हैं “क्योंकि इन्हें स्कोरिंग माना जाता है.”

मृणाल का दावा है कि करीब 400 सांसद अभ्यर्थियों के समर्थन में आए और रामविलास पासवान, लालू यादव, मुरली मनोहर जोशी, मुलायम सिंह जैसे नेताओं ने संसद में यह मुद्दा उठाया. UPSC चेयरमैन और कार्मिक मंत्रालय के मंत्री से कई बैठकें भी हुईं.

“मंच हर राजनीतिक पार्टी के लिए खुला था लेकिन नेतृत्व हम ही कर रहे थे. NSUI से लेकर ABVP तक, हर छात्र संगठन हमारे समर्थन में आया,” मृणाल ने कहा.

आंदोलन का केंद्र मुखर्जी नगर था, जो हिंदी माध्यम अभ्यर्थियों का गढ़ है, जबकि राजेंद्र नगर, जहाँ अंग्रेज़ी माध्यम के छात्र अधिक हैं, वहां चीजें शांत थीं.

जैसे-जैसे दबाव बढ़ा, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि CSAT UPSC परीक्षा में केवल एक क्वालिफ़ाइंग पेपर होगा. छात्रों को इसे पास करना ज़रूरी था, लेकिन इसके अंक प्रीलिम्स के अंतिम परिणाम में शामिल नहीं किए जाएंगे. इससे छात्रों को कुछ राहत मिली और आंदोलन समाप्त हुआ. हालांकि, आज भी पेपर की कठिनाई और इसे “क्वालिफ़ाइंग” की बजाय “एलिमिनेटिंग” पेपर मानने की शिकायतें बनी हुई हैं.

आयु, प्रयास और ‘एथिक्स’

कुछ अन्य बदलाव बेहतर तरीके से स्वीकारे गए. 2013 में ऑप्शनल विषयों की संख्या दो से घटाकर एक कर दी गई, और एथिक्स पेपर को जनरल स्टडीज़ IV के रूप में जोड़ा गया.

केतन (जो अपना सरनेम नहीं इस्तेमाल करते), जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और समाजशास्त्र में ऑप्शनल की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए इसका मतलब था कि उन्हें अपनी पढ़ाई की रणनीति बदलनी होगी, लेकिन यह उनके लिए अच्छा साबित हुआ.

“उन्होंने एथिक्स पेपर को नया पेपर बनाया और लोग इस पर बहुत सवाल उठा रहे थे. लेकिन जब UPSC ने एक सैंपल प्रश्न पत्र अपलोड किया ताकि अभ्यर्थियों को पता चले कि किस तरह के प्रश्न होंगे, तो मुझे याद है कि वास्तविक पेपर का 60 प्रतिशत हिस्सा उसी सैंपल जैसा था,” केतन ने कहा, जिन्हें 2015 में 860वीं रैंक मिली.

हालांकि, स्वरूप सवाल उठाते हैं कि क्या स्कोरिंग क्षमता असल मक़सद की जगह ले चुकी है. और क्या यह परीक्षा वास्तव में यह भविष्यवाणी कर सकती है कि कोई अच्छा सिविल सेवक बनेगा?

“केवल एक पेपर देने से कोई व्यक्ति नैतिक नहीं बनता. नैतिकता आत्मसात की जाती है,” उन्होंने कहा. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अच्छी याददाश्त और तर्कशक्ति केवल एक सीमा तक ही काम आती है. “IAS के लिए जिन गुणों की ज़रूरत है, वे नेतृत्व क्षमता हैं… (फिर भी) आप उसका दृष्टिकोण नहीं परखते, न ही उसकी नेतृत्व क्षमता की जांच करते हैं.” स्वरूप के अनुसार, IAS और IPS के लिए अलग-अलग परीक्षा होनी चाहिए, जिसमें नेतृत्व क्षमता की मनोवैज्ञानिक जाँच शामिल हो.

शैलजा चंद्रा ने भी जनरल स्टडीज़ पेपर में तथ्यों के बोझ पर सवाल उठाया. “जनरल स्टडीज़ पेपर अनावश्यक रूप से भारी हो गए हैं. वे इतने सारे तथ्य और आंकड़े पूछते हैं जिनका, सच कहूं तो, सेवा में आपके प्रदर्शन से कोई लेना-देना नहीं है,” उन्होंने कहा.

उनके अनुसार इंटरव्यू को लिखित परीक्षा से ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए: “इंटरव्यू बहुत, बहुत महत्वपूर्ण था. यह एकमात्र जगह थी जहां आप किसी व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन कर सकते थे. अगर मुझे कुछ बदलना हो तो मैं इंटरव्यू को कहीं अधिक महत्व दूंगी.”

आयोग ने हालांकि अपनी प्रक्रिया को और बेहतर करने की कोशिश की है—प्रीलिम्स और परिणाम के बीच लंबे अंतराल को घटाने से लेकर आवेदन और अधिसूचना के लिए एक सहज ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने तक. यह तेज़ मूल्यांकन के लिए AI का इस्तेमाल कर रहा है और परीक्षा केंद्रों पर प्रतिरूपण और धोखाधड़ी रोकने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन ऐप भी विकसित किया है.

आयु सीमा और प्रयासों के नियम भी दशकों से बार-बार बदले गए हैं, अक्सर अभ्यर्थियों और राजनीतिक दबाव के चलते. 1876 में अधिकतम आयु सीमा 19 साल कर दी गई थी, जो आज़ादी के बाद के दशकों में 26 और फिर 30 हुई, और 2014 में बढ़ाकर 32 कर दी गई. उसी साल सामान्य वर्ग के लिए प्रयासों की संख्या चार से बढ़ाकर छह कर दी गई. यह मुद्दा अभी भी पूरी तरह तय नहीं है. पूर्व RBI गवर्नर डी. सुब्बाराव ने यहां तक सुझाव दिया है कि आयु सीमा 40 साल तक बढ़ाई जाए, लेकिन प्रयासों की संख्या घटाई जाए.

लेकिन UPSC की यात्रा में सभी बदलाव सुधारों या आंदोलनों से नहीं आए.

‘कभी-कभी बीमारी ज़रूरी होती है…’

यूपीएससी की कुछ कमियां उन अफ़सरों की वजह से भी सामने आई हैं जिन्होंने परीक्षा पास की, लेकिन बाद में घोटालों में फंसे. कभी यह मामला आईएएस अफ़सर से अभिनेता बने अभिषेक सिंह का रहा, जिन पर दिव्यांगता प्रमाणपत्र ‘फर्जी’ बनाने का आरोप लगा; तो कभी पूजा सिंघल का, जिन पर ग्रामीण विकास निधि लूटने के आरोप लगे; या फिर सफ़ीर करीम का, जो एथिक्स पेपर में अच्छे अंक लाने के बावजूद मेन्स परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस के साथ नकल करते पकड़े गए.

ऐसे मामले कभी-कभी सिस्टम में बड़ी हलचल मचा देते हैं. 2024 का पूजा खेड़कर कांड ऐसा ही एक उदाहरण है. बतौर प्रोबेशनरी आईएएस अफ़सर, खेड़कर ने फर्जी जाति और दिव्यांगता प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल कर परीक्षा पास की थी. मामला अदालत तक पहुंचा और यूपीएससी को सतर्कता से जुड़े ढीलेपन पर आलोचना झेलनी पड़ी. नतीजा यह हुआ कि आयोग ने अपनी जांच और सख़्त कर दी.

खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई और उन्हें दोबारा परीक्षा देने से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया. लेकिन इस केस ने पूरे सिस्टम की खामियां उजागर कर दीं. इस घटना के बाद यूपीएससी को कम-से-कम 30 और शिकायतें मिलीं, जिनमें इसी तरह के फर्जीवाड़े की बात सामने आई. अब आयोग ने फर्जी दावों — जैसे नाम बदलने या गलत कोटा प्रमाणपत्रों — को पकड़ने के लिए अपने सिस्टम को अपडेट कर लिया है. डोप्ट (DoPT) और एलबीएसएनएए (LBSNAA) ने भी ट्रेनिंग के दौरान कड़ी जांच शुरू कर दी है. पहले दस्तावेज़ों को लगभग सतही तौर पर ही स्वीकार कर लिया जाता था, लेकिन अब उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा (प्रिलिम्स) स्तर पर ही जाति, दिव्यांगता और शैक्षिक प्रमाणपत्र अपलोड करने होते हैं.

शैलजा चंद्रा ने इस केस को “एकदम असामान्य” बताया, लेकिन यह भी माना कि इसका एक सकारात्मक असर हुआ.

उन्होंने कहा, “मुझे यह आभास हुआ कि पूजा खेड़कर की वजह से निगरानी, सुपरविजन, नज़रदारी बहुत बढ़ गई है, और यह शानदार है. कभी-कभी बीमारी लगना ज़रूरी होता है ताकि इलाज आ सके.”

यह लेख दिप्रिंट की सीरीज़ UPSC@100 का पहला हिस्सा है.

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: देवी लाल की विरासत बिखरी हुई है, INLD ने हुड्डा के गढ़ में ‘सम्मान रैली’ के जरिए वापसी की कोशिश की