हिमालय की बर्फीली-पथरीली जमीं पर पसर उत्तुंग शिखरों को निहारने के आनन्द का क्या कहना? और वहां के मौन को महसूसने का असर- वाह! वाह! दृष्टि पड़ी कि नज़र की आतुरता-चतुरता ठप होने लगती है. बाहर-भीतर का तमाम कोलाहल मंद पड़ने लगता है. अगल-बगल पसरी शान्ति देह के तटबन्ध को अतिक्रमित कर रफ़्ता-रफ़्ता भीतर रीसने लगती है. शहरों की मशीनी ज़िन्दगी से बेजार मन समोटता है निर्वाण. गटगट.

पर पहली धार से निःसृत इस अनछुए मौन को पीना सरल, बरतना मुश्किल. गाहे-ब-गाहे वह नीरवता बन सालने भी लगता है. विशेषतः तब जब मौसम का मिज़ाज़ बिगड़ा हो. नतीजन हिमयात्री पांच गुणा तीन फीट के झीने शामियाने में कैद. कोई दरीचा नहीं. टेन्ट के बाहर पाखियों की चहचह बन्द. टेंट के भीतर साथी के बोल बन्द. बाहर पहाड़ टूटने की भड़ -भड़. भीतर बेतरतीब सांसो की खटर-पटर. बेमियादी होने की सीमा तक खींचते इन लम्हों में शामियाना शनैः शनैः ताबूत में बदलता सा लगे. ऐसे पलों में जब जीवन से भरोसा उठने लगे, मन को जुड़ाए रखने को कोई साधन चाहिए. इन वक़्तों में कोई संगीत का सहारा ले तो कोई अद्धा पकड़ कर बैठ जाए. किन्तु ऐसे में हम जाते हैं किसी पुस्तक के आश्रय में.

यात्रा पर निकलने के पहले, इन लम्हों से निपटने की पूर्व तैयारी के तहत, दो-तीन पुस्तकें साथ ली जातीं हैं. बता दू कि हमारे कारवां में शुमार होने के लिए इन किताबों को बकायदा ‘एन्ट्रेन्स एक्झाम’ से गुजरना पड़ता है. अब चूंकि इन किताबों को पीठ पर लाद घण्टों पैदल चलना होगा है. चुनांचे उन पर दो सौ पृष्ठों से कम होना लाजिमी. वैसे छरहरी देह होने से ही वे चयनित हो जाएं, यह कतई ज़रूरी नहीं. हमारे संग चलने हेतु उनका लयात्मक होना तथा उसके प्रकरणों का संक्षिप्त होना भी जरुरी होता है . और हां दुबली- दचांग पर बौद्धिकता के भोझ टेल दबी पुस्तक भी वहां किसी काम की नहीं हमारी सहयात्री किताब में तो सहजता से मन चुने का माद्दा होना चाहिए. आप सोचते होंगे मैं गप ठेल रहा हूँ ऐसा हौलनाक माहौल और अदबी महफ़िल ? यहां कोई भला कैसे गीत ग़ज़ल सुनेगा ? कैसे धसकते पहाड़ो के बीच चित्त चुप्प बैठेगा ?

लेकिन जनाब जिन जगहों से मेरी बातों का ताल्लुक़ है वे कथा-कहानियों का हिस्सा तो हैं पर मानव बसाहट का नहीं. न फोन, न सोशल मीडिया . याने धरा का ऐसा अगोचर कोना जहां सामान्यजन को हांसिल सम्पर्क -प्रविधियां घुटने टेक दें. ऐसी विकट जगह पर जो फंस जाएं तो बच निकलने की सम्भावनाएं खुद पर काबू रख कर ही तलाशी जा सकती हैं. चुनांचे, इधर बेचैनी, बेकली, बेबसी का प्रवेश निषेध . यहां की दरकार भरोसा और विश्वास. भरोसा प्रकृति पर. विश्वास स्वयम् पर. इन्हीं विरानो में, धड़धडाते मेघों और भड़भड़ाती हवाओं बीच, हिमशिखरों की सरपरस्ती में स्थापित होती है व्यास पीठ. जिस पर बैठ अपर्णा द्वारा पुस्तक का सस्वर वाचन किया जाता है.

यह भी पढ़ें : प्योर हिन्दी बोल नहीं पाता, व्हाट शुड आई डू सर? युवाओं के बीच हिंदी की दुर्दशा

मजलिस का एकमेव श्रोता-मैं. बंधुओं, यहां साध्य मनोरंजन नहीं स्वयम् को बचाए रखना है जिसका साधन बनती है किताब. अवसाद, पछतावा, दोषारोपण -प्रवृत्ति घुसपैठ करके उसके अगाड़ी किसी तमीज़दार किताब के संग जुड़ते ही डूबता मन सीना तान खड़ा हो जाता है. अमृतलाल वेगड़, अंत्वान द सेंतेक्ज़्युपेर, बच्चन, बशीर बद्र, मलय जैन, रॉबिन एस. शर्मा, पाओलो कोएलो आदि कई हैं. जिनकी रचनाओं का सहारा न होता तो हमारे कई पर्वतारोहण अभियान अपने अंजाम तक नहीं पहुंचते.

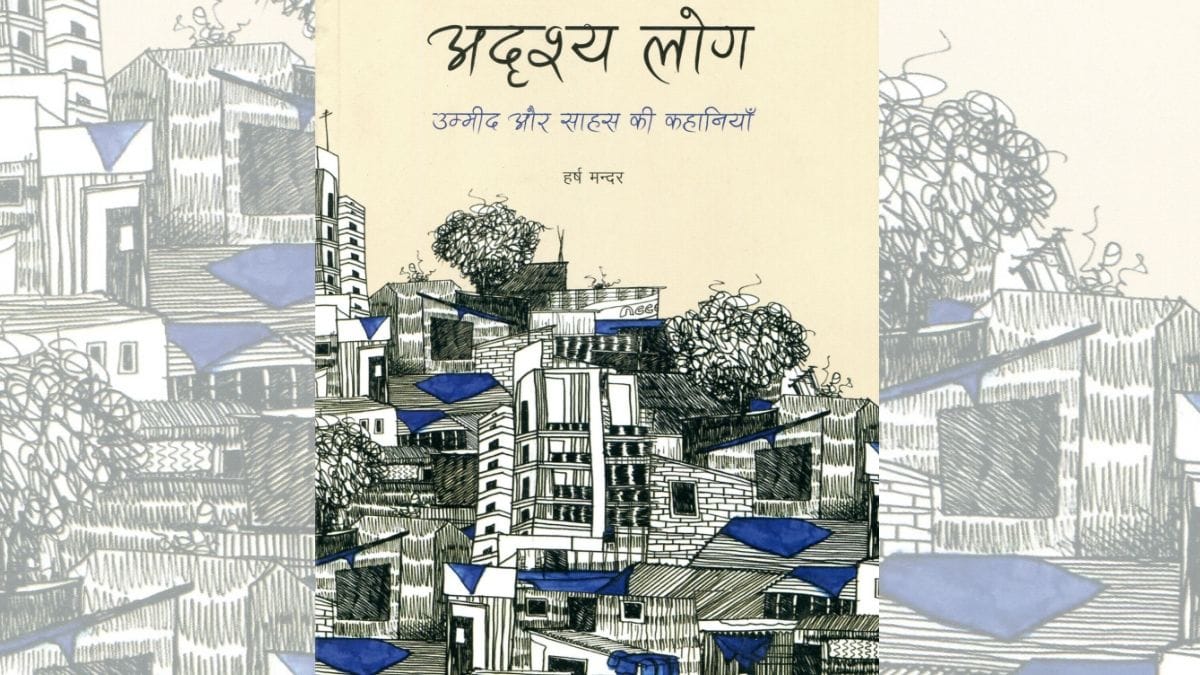

जब ज़िन्दगी पर मौत का साया पड़ रहा हो. तब किताब जैसी अकिंचन शै किस तरह सहायक बन उभरी है. यह समझने हेतु क्यों न आपको उसी पुस्तक के करीब ले चलूं. जिसके सहारे हालिया हिमालय यात्रा में हम अवसाद के क्षणों से गुथ्मगुत्था हुए. किताब है हर्ष मन्दर की ’अदृश्य लोग.’ उम्मीद और साहस की कहानियों की इस किताब का हिन्दी में गजब वाला अनुवाद किया है चिन्मय मिश्र ने.

यह किस्सा इसी वर्ष का है. आधा मई गुजर चुका था. पर वृष्टि, ठण्ड और बरफ़बारी से पहाड़ो को निजात मिल ही नहीं रही थी. बल्कि कहना चाहिए कि हाल बुरा ही था. पर्वतारोहण- अनुकूल मौसम कुछ दिनों उपरान्त ही मिलने की सम्भावना व्यक्त की जा रही थी. सरकारी तंत्र मानव बस्ती की हदों से आगे जाने की अनुमति देने को तैयार नहीं. मौसम का मिज़ाज सुधरे इस ग़रज़ से मानताएं मांगी, प्रार्थनाएं कीं. सब व्यर्थ. हर गुहार जाया. मानों सृष्टी की तमाम शक्तियो ने आदमी को अपने करमो का फल आप भुगतने की सजा सुना दी थी. खैर जी शुरू में तो हम स्याणे जैसे इन्तजार करते रहे. पर चार दिन बाद भी जब प्रकृति ने हठ नहीं छोड़ा तो हम भी अपने वाली पर उतर आए. मौसम की भविष्यवाणी, महकमों की अनुमति सब गयी तेल लेने ने . हम तो बढ़ लिए महाभारत में वर्णित ‘स्वर्गारोहण-पथ’ पर. माणा घाटी में बदरीधाम से आगे. स्वर्ग की पेढ़ी पर पग धरने की साध लिए. हम बढ़ते गए. मौसम बिफ़रता गया. बारीश, बरफ़बारी, सिलसिलेवार एवालान्च. चार दिन चल चुके. मौसम का रूख़ नहीं बदला.

अभीष्ट बस अगले पड़ाव बाद और हिमालय ने हमें हमारी ज़िद्म-ज़िद्दा की सज़ा सुना दी. चुनांचे हम टेन्ट में नज़रबन्द. वक़्त आ गया अपर्णा से कथा सुनने का. निकाली गयी ’अदृश्य लोग ’. सुनने लगा उन लोगों के असल किस्से जो विषम सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों के फंसे होने के बावजूद सार्थक जीवन जीने का प्रयास करते हैं. जैसे कि राहुल. जो तंगहाली के चलते, किशोरावस्था के पूर्व ही, गांव छोड़ शहर आता है. हर वो छोटा से छोटा, खतरनाक से खतरनाक काम करता है जो इस तरह के बच्चे अकसर करने को बाध्य होते हैं. पर राहुल ऐसे अन्य बच्चों से जुदा था. क्योंकि वह पढ़ना चाहता था. दिन में टूट कर मेहनत करना, रात को डूब कर पढ़ना. ज़िन्दगी पटरी पर आने को थी कि दुर्देव उसका पीछा करते वहां भी आ पहुंचता है. अनजाने में ही बालक राहुल के हाथों के किसी का ख़ून हो जाता है. वह झूठ का सहारा ले बच सकता था पर सत्य का साथ छोड़ना उसे मंजूर नहीं, ना ही उसे शिक्षा प्राप्त करने के सपने का परित्याग ही स्वीकार. अपना गुनाह कुबूल करता है. कारागार में रह कर, कानून से जूझते हुए, अपने लक्ष्य की ओर निरन्तर बढ़ने की कथा ही राहुल की कथा है.

विजय सिंह की कहानी ने भी नजरबन्दी की कैद में धसंकते हमारे हौंसलों को बुलन्द किया. राहुल की तरह विपन्न विजय के कंधो पर भी कच्ची उम्र में ही परिवार का बोझ पड़ गया. अपनी किस्मत चमकाने की ग़रज़ से वह भी किशोर होते न होते गांव छोड़ शहर जा पहुंचा. तमाम पापड़ बेले. धन कमाया. भाई बहनों को पढ़वाया. गांव के घर की मरम्मत करवायी, पर आप ताउम्र बम्बई-दिल्ली के फुटपाथों पर गुजार दी. ’बेघर रहना मेरा चॉइस था’ कहने वाला विजय सिंह अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति संवेदनशील है. हर दिन दिल्ली में आ बेघरों की जमात में शुमार होने वालो अनगिनत बच्चों का मसीहा है वह.

यह भी पढ़ें : पेरुमाल मुरुगन का उपन्यास ‘मादोरुबागन’ उनींदे की नाक में काग़ज की बत्ती की तरह है

इस किताब में दर्जन भर कथाएं उन महा-मानवों कि हैं जो गरल पीकर भी विष वमन नहीं करते. वे अपनी भूख, गरीबी को दया और भीख हांसिल करने का जरिया नहीं बनाते . बल्कि वे क्षुधा और विषमताओं की भट्टी के ताप से घबरा मार्गच्युत होने की क़गार पर खड़े लोगों को सही राह पर लाने में जुट जाते हैं. एकलव्य द्वारा प्रकाशित इस किताब के जरिए मेरा एक अगोचर, लगभग अलक्षित जगत् से परिचय हुआ. अपने भीतर भीषण बेचैनी समेटे हर्ष मन्दर की रचना की शक्ति देखिये कि उसने मुझमें क्रोध नहीं करुणा जगायी. मुझे भौंचक करने की हद्द तक झकझोरा. मैं चैतन्य हो उठा. मानों कुण्डलिनी जागी हो.

ख़ुदसिताई, ख़ुदपरस्ती और खामख़्याली का कुचक्र टूटने लगा. बर्फ़ का तूफ़ान, पहाड़ का धंसान प्रकृति की क्रूरता के बनिस्बद कुदरत का कारोबार बुझाई देने लगा. विचार कौंधा- वह मौसम नहीं जो न बदले . मन कड़ा करके तनिक इन्तजार ही तो करना है. वही किया. तीसरे दिन मौसम पलटा. और हम चल दिए हिमालय की कोख में छुपे अनदेखे लोक की ओर. ज़्यादा मजबूत इरादों से लैस, अधिक उत्साह से भरे हुए.

(अजय सोडानी लेखक है और पेशे से न्यूरो फिज़िशियन है)