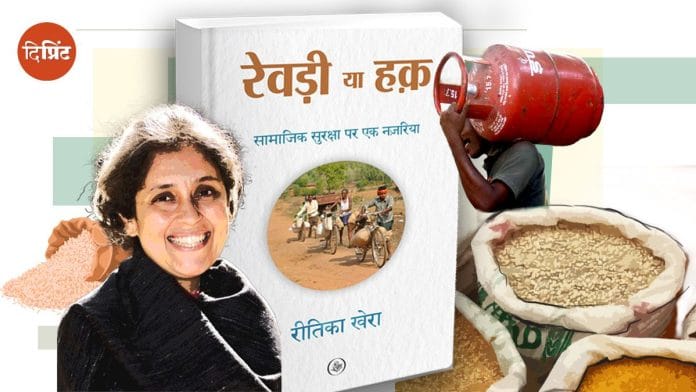

रेवड़ी या हक़?

सामाजिक सुरक्षा पर एक नज़रिया

वर्ष 2002 में अपनी पी-एच.डी. के लिए मैंने राजस्थान के आठ गांवों के 400 परिवारों के बीच सर्वे किया. पी-एच.डी. सूखा राहत कार्यों और जन-वितरण प्रणाली पर थी. सर्वे के दौरान, मई में बाड़मेर की रेगिस्तानी धरती के एक गांव में सूखा राहत कार्य देखने का मौक़ा मिला. दूर-दूर तक केवल सूखी रेतीली ज़मीन दिख रही थी. उस खुली जगह के एक हिस्से में कुछ लोग, एक जगह से मिट्टी काटकर तगारी में भरकर कुछ दूरी पर उसका ढेर लगा रहे थे. मुझे बताया गया कि यह ‘तालाब गहरीकरण’ का कार्य हो रहा है, हालांकि, मुझे बस एक मैदान दिख रहा था.

अंग्रेज़ी अख़बारों में सूखा राहत कार्यों का विवरण, ‘डिगिंग होल्ज़ एंड फिलिंग देम अप’ (यानी गड्ढे खोदना और फिर उन्हें भरना), याद आया और सवाल उठा कि क्या वे सही हैं? सूखा राहत कार्य ग्रामीणों के लिए, मुसीबत के समय, एक अहम सहारा बनते हैं. लेकिन शहरों में रहनेवाले स्तम्भकार अक्सर उनकी आलोचना इसलिए करते हैं कि उनकी राय में लोगों की मेहनत से कोई स्थायी संसाधन नहीं पैदा होते. उन्हें लगता है कि सरकार फ़ालतू में पैसा बहा रही है.

अगले वर्ष (2003 में), मुझे उन परिवारों से फिर से बात करने का मौक़ा मिला. उस गांव फिर से गई, इस बार बरसात के बाद जाना हुआ. जहां पहले रेगिस्तान मैदान था, वहां अब एक बड़ी-सी झील थी—एक किनारे पर कुछ लोग पानी भर रहे थे, दूर किनारे पर बकरियाँ पानी पी रही थीं, कहीं कपड़े धुल रहे थे! तब समझ आया कि पिछले वर्ष उस ‘मैदान’ की गहराई और आसपास की ढलान मेरी शहरी नज़र को नहीं दिखी, इसलिए वहां मैं तालाब नहीं देख पाई!

इस क़िस्से ने मुझे एक अहम पाठ पढ़ाया — ख़ुद जाकर देखना पर्याप्त नहीं. ‘आँखों देखी’ को सही रूप में समझने-परखने के लिए, सही नज़रिया विकसित करना ज़्यादा अहम है.

अपनी परिरक्षित शहरी ज़िन्दगी से बाहर निकलकर 2002 से, क़रीब बीस साल पहले मैंने सर्वेक्षणों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाना शुरू किया. अपने परिवार और सामाजिक समुदाय में सामाजिक सुरक्षा-नीतियों के बारे में कम ही चर्चा होती थी, और जब कभी होती भी तो अख़बारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ही.

जो दुनिया मैंने अपने अध्ययन के दौरान देखी, जिसका आंकड़ों के आधार पर आकलन किया और जिसके बारे में विभिन्न प्रकार के लोगों (ग्राम-निवासियों, सरकारी मुलाज़िमों, जन प्रतिनिधियों, ठेकेदारों, इत्यादि) से बात करके, उन पर एक नज़रिया विकसित किया, वह अख़बारों और कुछ हद तक अर्थशास्त्र की पढ़ाई की किताबों से भी अलग थी. वह दुनिया अख़बार के पन्नों से और टीवी चैनलों से लुप्त थी. धीरे-धीरे समझ आने लगा कि जब वह शहरों तक, ख़बरों के माध्यम से पहुंचती भी, तो उसके हज़ारों चेहरों में से एक या दो को ही उछाला जाता है.

यह किताब देश की सामाजिक नीतियों (अंग्रेज़ी में, सोशल पॉलिसी) पर है. यह एक उपेक्षित विषय है. लन्दन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स, जो उच्च शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित संस्थान है, वहाँ सामाजिक नीति का अलग डिपार्टमेंट है जिसमें लगभग 50 प्रोफ़ेसर हैं. जहां तक मेरी जानकारी है, हमारे देश में किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सोशल पॉलिसी डिपार्टमेंट नहीं है. इस फ़ील्ड की उपेक्षा का यह एक संकेत है.1

तो इस किताब का मक़सद है कि पाठकों को सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक नीतियों से परिचित कराया जाए. ताकि वे इस ढांचे को पहचानें, सामाजिक नीतियों के पीछे क्या तर्क है, उसे समझें. वह क्या नैतिक और आर्थिक सिद्धान्त हैं जिनकी वजह से, न केवल भारत में, बल्कि दुनिया-भर की सरकारें इस तरह के हस्तक्षेप करती हैं? भारत में क्या सामाजिक और राजनीतिक ज़रूरतें हैं, उन्हें समझा जाए. फिर ये जानना भी इनका क्रियान्वयन किस हद तक हो पाया है, क्रियान्वयन में राज्यों के बीच का अन्तर और क्रियान्वयन में क्या त्रुटियां हैं.

हक़ या रेवड़ी?

यह किताब सामाजिक सुरक्षा, लोगों की ख़ुशहाली के सूचक और सरकारी हस्तक्षेप के बारे में है. भारत में इस तरह की नीतियों को सरकार पर ‘बोझ’ के रूप में देखने और दिखाने का प्रचलन है. दुनिया के अन्य देशों में भी इस तरह की प्रवृत्ति रही है. रिचर्ड टिटमस ने ग्रेट ब्रिटेन के सन्दर्भ में इसके बारे में लिखा है. उनकी सोच यह थी कि जन-कल्याण (या सामाजिक सुरक्षा) के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप को बोझ न समझकर, उन्हें पाँच कारणों से सकारात्मक रूप में देखा जा सकता है. पहला, पूँजीवादी व्यवस्था के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुक़सान के निवारण के लिए और जिस लाचारी के लिए व्यक्ति ख़ुद ज़िम्मेदार नहीं उसके लिए, आंशिक मुआवज़ा. पूंजीवाद के प्रत्यक्ष नुक़सान का उदाहरण है काम पर दुर्घटना और चोट, अप्रत्यक्ष नुक़सान जैसे प्रदूषण या झुग्गियों का होना और फिर उन्हें ध्वस्त करना. ऐसी लाचारी जिसके लिए व्यक्ति ख़ुद ज़िम्मेदार नहीं—इसका उदाहरण है कोई बच्चा जो वंचित परिवार में पैदा होता है. उसे भी जीवन में पूर्ण मौक़ा मिलना चाहिए.

दूसरा, सामाजिक सुरक्षा लोगों का बचाव भी करती है (जैसे कि संक्रामक बीमारियों या मानसिक स्वास्थ्य के सन्दर्भ में). तीसरा, इस तरह के सरकारी हस्तक्षेप को (ख़ास कर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में) हम निजी और सामाजिक निवेश के रूप में देख सकते हैं. चौथा, इन्हें व्यक्तिगत ख़ुशहाली की वृद्धि के रूप में मान सकते हैं. और पांचवां, इसे पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न विराग से समाज के बचाव के रूप में भी देखा जा सकता है.

इस सोच के विपरीत भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ख़ुद कुछ सरकारी हस्तक्षेपों को ‘रेवड़ी’ कह दिया. सरकारी हस्तक्षेप कब रेवड़ी है और कब लोगों का हक़, इसे निर्धारित करने के लिए कुछ आर्थिक सिद्धान्त हैं और कुछ हद तक यह एक राजनीतिक मुद्दा भी है. लेकिन आजकल प्रवृत्ति यह है कि कोई भी पार्टी यदि ग़रीबों के हित में कोई भी घोषणा करती है तो उसे, बिना कोई भेद किये, रेवड़ी कहकर नकार देना.

हक़ आधारित विकास : 2004-2014 यूपीए का दशक

यूपीए के दशक (2004-2014) में जब आर्थिक विकास की दर अच्छी थी और माना जाता था कि 2004 के चुनाव में एनडीए के ‘इंडिया शाइनिंग’ के ख़िलाफ़ मत पड़े हैं, भारत में हक़-आधारित कल्याणकारी व्यवस्था के निर्माण की तरफ़ अहम क़दम उठाए गए. लोगों के मौलिक हक़ों से सम्बन्धित कई क़ानून लागू हुए मसलन, रोज़गार (2005), जंगल ज़मीन पर अधिकार (2006), शिक्षा (2009), खाद्य सुरक्षा (2013), इत्यादि. 2005 में पारित सूचना का अधिकार, चुपके-चुपके, धीरे-धीरे पारदर्शिता और जवाबदेही का माहौल पैदा कर रहा था, जिससे लोगों और अधिकारियों एवं उनके प्रतिनिधियों के बीच के ‘पावर’ का सन्तुलन बदलने की उम्मीद बनी. 2008 में बड़वानी के एक ग्राम निवासी ने कहा, “पहले हम पंचायत सचिव के पीछे दौड़ते थे, अब वह हमारे पीछे दौड़ता है.”

सामाजिक सुरक्षा की नीतियों के लिहाज़ से यूपीए सरकार के दस साल असमंजस वाले रहे. आश्चर्य की बात यह है कि जिस सरकार ने यह क़ानून बनाए वही सरकार इन्हें तोड़-मरोड़ कर क्रियान्वित कर रही थी. नरेगा क़ानून न्यूनतम मज़दूरी पर सभी ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन के काम की गारंटी देता है. इस क़ानून ने ग़रीबों के एक महत्त्वपूर्ण हक़ को स्वीकारा. 2009 के चुनाव में इस क़ानून को कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने का श्रेय भी मिला. लेकिन यूपीए के दूसरे कार्यकाल में इस क़ानून के साथ सौतेला व्यवहार हुआ. नरेगा के बजट में गिरावट आई, सृजित कार्यदिवस घटे, और मज़दूरी दर में स्थिरता (अंग्रेज़ी में, ‘स्टैग्नेशन’) के साथ भुगतान में छह-छह महीनों तक की देरी होने लगी.

सरकार नरेगा की इस गम्भीर स्थिति को उसकी सफलता के संकेत के रूप में जताना चाहती थी. उसके नज़रिये से कार्यदिवसों में गिरावट, नरेगा में काम की माँग कम होने की वजह से थी. नरेगा में काम की मांग कम होना उसकी सफलता का प्रतीक है क्योंकि लोग इस योजना में काम तब ही माँगते हैं जब और कोई विकल्प न हो. ज़मीनी रिपोर्ट के अनुसार स्थिति का इस तरह का आकलन ग़लत था. 2008 में दस राज्यों के सर्वे में 75% उत्तरदाताओं ने नरेगा में 100 दिन के रोज़गार की मांग की, जबकि केवल 3% को 100 दिन का रोज़गार मिला. एक तरफ़, भुगतान में देरी जैसे असली मुद्दों की उपेक्षा हुई और दूसरी तरफ़ आधार से जोड़ना, भुगतान में देरी होने पर इलेक्ट्रॉनिक मस्टर रोल के ज़रिये ऑटोमैटिक मुआवज़ा, जैसे पता नहीं क्या-क्या ख़याली पुलाव पकाये जाने लगे.

हालांकि, सामाजिक सुरक्षा के एक वैकल्पिक ढाँचे की तसवीर, जिसमें बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, बिज़नेस करेस्पांडेंट, फ़ोर्टिफ़िकेशन आदि हों, तैयार हो रही है. लेकिन उस समय, कुछ सालों तक, लोगों के मुद्दों के लिए कुछ हद तक जगह भी बनी. यह केन्द्र के बजट में भी झलकने लगा (चार्ट 11.1 देखें). इसका एक और संकेत यह था कि दोनों मुख्य पार्टियों में लोगों के मुद्दों को लेकर, एक होड़-सी मची. इसका एक नमूना खाद्य सुरक्षा क़ानून पर हुई बहस में सामने आया. मुख्य विपक्षी पार्टी (भाजपा) ने बार-बार लोगों को छत्तीसगढ़ के खाद्य सुरक्षा क़ानून का उदाहरण देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार का मसौदा कमज़ोर है, अधूरा है, जिसमें दाल जैसी पौष्टिक वस्तुएँ नहीं हैं (जो छत्तीसगढ़ के क़ानून में थीं).

दोनों ही पार्टियों के लिए लोगों के मुद्दे पहले चुनावी मुद्दा बने, उसके बाद, उनका ख़ुद का मुद्दा, फिर भी उस होड़ से उम्मीद ज़रूर जागी. इस होड़ को पैदा करने में उन दस सालों (2004-2014) में आधे मन से लागू हुए शिक्षा, रोज़गार, खाद्य सुरक्षा आदि क़ानूनों का अहम हाथ रहा. जहां इन्हें लगन से लागू किया गया, वहाँ उनका असर दिखा. कुछ सालों के लिए ही सही, लोगों के मुद्दे आगे ज़रूर आए.

यूपीए के सामाजिक-आर्थिक क़ानूनों को मेनस्ट्रीम मीडिया के एक हिस्से द्वारा यूपीए सरकार की ‘माई-बाप सरकार’ मानसिकता क़रार दिया गया. कहा गया कि यह कार्यक्रम निर्भरता (अंग्रेज़ी में, डिपेंडेंसी) पैदा करते हैं और ‘भीख’ देने के बराबर हैं, ये लोगों को भीख का आदी बना देंगे.

वास्तव में, यह क़ानून माई-बाप सरकार की मानसिकता से बिलकुल विपरीत है. किसी भी सरकार की सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता से स्वतंत्र, यह लोगों के मूल हक़ों को सुरक्षित कर सकते हैं. भारत सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा देश है (ग़रीब देशों के मुक़ाबले भी), फिर भी सक्षम वर्ग (अंग्रेज़ी में, प्रिविलेज्ड) ने इन क़ानूनों का तीखा विरोध किया.

(रेवड़ी या हक़ सामाजिक सुरक्षा पर एक नज़रिया की लेखिका रीतिका खेरा हैं. इस किताब को राजकमल प्रकाशन ने छापा है. किताब का यह अंश प्रकाशन की अनुमति से छापा जा रहा है)