नई दिल्ली: 1868 में लिखी गई द ऐनल्स ऑफ़ रूरल बंगाल में सर विलियम विल्सन हंटर, जो ब्रिटिश इतिहासकार, सांख्यिकीविद और औपनिवेशिक भारत में सिविल सर्वेंट थे, ने 1770 के दशक में अकालग्रस्त बंगाल के ग्रामीण इलाकों की स्थिति का वर्णन किया है. उन्होंने लिखा कि “किसानों के सबसे क्रूर दुश्मन बाघ या जंगली हाथी नहीं थे. मुसलमान सेनाओं के बचे हुए सिपाही टोलियां बनाकर घूमते और लूटपाट करते थे.”

हंटर ने लिखा कि इस तरह का “अराजकता का माहौल” और अधिक अराजकता पैदा करता गया और “दुर्भाग्यपूर्ण किसान, जिनका सारा ज़खीरा लूट लिया गया था, मजबूरन खुद भी लुटेरे बनने लगे.” 1771 में, उन्होंने “घर-बार छोड़ चुके साधुओं के समूह” बना लिए, जो भीख मांगते, चोरी करते, आग लगाते और गांवों में लूटपाट करते घूमते थे. अकाल के बाद इन समूहों की संख्या और बढ़ गई क्योंकि भूखे किसान भी इनमें शामिल हो गए. उन्होंने लिखा, “कलेक्टरों ने सेना को भेजा. कुछ समय की सफलता के बाद हमारे सिपाही पूरी तरह हार गए और उनके नेता कैप्टन थॉमस सहित लगभग पूरा दल मारा गया.”

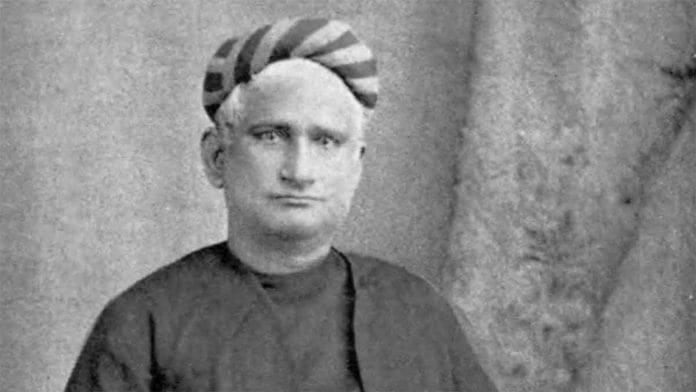

हंटर यहां 18वीं सदी के कई दशकों तक चले बंगाल के प्रसिद्ध “सन्यासी विद्रोह” का ज़िक्र कर रहे थे. उनकी यह किताब, जिसमें मुसलमानों को आक्रमणकारी और लुटेरे के रूप में दिखाने वाली औपनिवेशिक सोच झलकती है, बाद में बंगाल के एक बड़े साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के सबसे लोकप्रिय उपन्यास आनंदमठ (1882) की सामग्री बनी.

इसी आनंदमठ से संस्कृत नारा “वंदे मातरम्” पहली बार सार्वजनिक जीवन में आया और आगे चलकर, जैसा कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जूलियस लिपनर कहते हैं, “भारत के जन्म और विकास के इतिहास में सबसे प्रेरक और चुनौतीपूर्ण उद्गारों में से एक” बन गया.

लगभग सवा सौ साल बाद, और बंकिम की 1894 में मृत्यु के 130 साल बाद, यह गीत और उसके रचयिता फिर से राजनीतिक विवाद के केंद्र में हैं.

केंद्र सरकार वंदे मातरम् के 150 वर्ष मना रही है और कह रही है कि यह सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि “भारत की सामूहिक चेतना” है.

इस महीने की शुरुआत में, कर्नाटक के बीजेपी सांसद विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने विवाद खड़ा करते हुए कहा कि राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन की जगह वंदे मातरम् होना चाहिए था. कोलकाता में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी कॉलेज स्क्वायर तक एक जुलूस लेकर गए, जहां बंकिम की प्रतिमा लगाई गई है. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि चट्टोपाध्याय ने “मां भारती” और उसके बेटों के बीच बंधन को मजबूत किया और स्वतंत्रता आंदोलन की पीढ़ियों को प्रेरित किया.

इन सबके बीच, बंकिम के परिवार द्वारा उनके पैतृक घर और विरासत की उपेक्षा के आरोपों की खबरें वायरल हो गईं. उनके वंशजों ने हाल ही में उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय बनाने की मांग भी की है.

पश्चिम बंगाल अगले साल कठिन चुनाव का सामना कर रहा है और ऐसे माहौल में बंकिम, वंदे मातरम् और आनंदमठ दोबारा सुर्खियों में आ गए हैं. इसी संदर्भ में दिप्रिंट यह बताता है कि बंगाल के इस साहित्यकार की विरासत न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है.

बंकिम का समय

19वीं सदी का बंगाल तेज़ी से बदल रहा था. सदी के पहले हिस्से तक ब्रिटिश शासन पूरे उपमहाद्वीप पर हावी हो चुका था. कोलकाता के सामाजिक और आर्थिक रूप से उभरते हुए ‘भद्रलोक’ वर्ग में अंग्रेज़ी शिक्षा तेजी से फैल रही थी. इस वर्ग के लोग प्रशासन, शिक्षा, पत्रकारिता, प्रकाशन, अनुवाद, कानून और चिकित्सा जैसे नए पेशों में उतर रहे थे और दुनिया को देखने के नए तरीके सीख रहे थे.

“स्वतंत्रता”, “राष्ट्र”, “देशभक्ति”, “विज्ञान” और “प्रगति” जैसे विचार उनके मानसिक जीवन का हिस्सा बनने लगे थे. अचानक उन्हें लगा कि उनका पुराना ज्ञान और जीवन दृष्टि पुराने पड़ गए हैं. यह पीढ़ी भ्रमित थी और पुराने व नए के बीच संतुलन खोजने की कोशिश कर रही थी.

प्रोफेसर लिपनर के अनुसार, जैसे-जैसे सदी आगे बढ़ी, ब्रिटिशों की शुरुआती जिज्ञासापूर्ण दृष्टि की जगह भारतीयों के प्रति एक तरह का अहंकार और नस्ली घृणा ने ले ली. अंग्रेज़ी पढ़ा-लिखा यह नया भारतीय वर्ग अपने को इस नस्ली अवमानना का शिकार महसूस करता था.

इसी पहचान संकट से गुजर रहे बंगाल में 26 जून 1838 को बंकिम का जन्म कांतलपाड़ा गांव में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ. उनके पिता जदबचंद्र उनके जन्म के समय बंगाल सिविल सर्विस में डिप्टी कलेक्टर नियुक्त हुए थे. इसलिए परिवार पश्चिमी प्रभावों से पहले ही काफी प्रभावित था और बंकिम की पढ़ाई ने इसे और बढ़ाया.

लेकिन साथ ही वे संस्कृत परंपरा की गहरी विरासत के भी वाहक थे. उनके दादा ने संस्कृत पुस्तकों का बड़ा संग्रह तैयार किया था, जो बंकिम को मिला. लिपनर के अनुसार बंकिम नियमित रूप से संस्कृत साहित्य की समीक्षा करते और अपने लेखन, खासकर आनंदमठ, में संस्कृत उद्धरणों का उपयोग करते थे.

इस तरह बंकिम उस समय के शिक्षित ब्राह्मण पुरुष के सही प्रतिनिधि थे—एक तरफ आधुनिक, अंग्रेज़ीदां सोच और दूसरी तरफ गहरी संस्कृत परंपरा.

एक इतिहासकार के शब्दों में, “बंकिम औपनिवेशिक संस्कृति के बहुत जटिल उत्पाद थे. वे कांतलपाड़ा के रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, जहां संस्कृत ज्ञान की परंपरा मजबूत थी. लेकिन वही बंकिम ऑगस्ट कॉम्ट और उनकी पॉज़िटिविज़्म विचारधारा से भी प्रभावित थे. वे दो विपरीत दुनियाओं की टकराहट का परिणाम थे.”

उनका बौद्धिक जीवन इन्हीं दो असंगत दुनिया को जोड़ने की कोशिश में बीता.

आनंदमठ में ‘मुस्लिम दुश्मन’

दि एनल्स ऑफ रूरल बंगाल में हंटर ने दो अहम टिप्पणियां की थीं, जिनका आनंदमठ पर गहरा असर पड़ा. बंकिम ने इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार भी किया है और परिशिष्ट में हंटर के काम का ज़िक्र किया है.

पहली बात, हंटर ने लिखा कि “आर्यों और आदिवासियों के मिले-जुले वंश” की वजह से बंगाली कभी एक राष्ट्र नहीं बन सके. उनका कहना था कि “दो नस्लें, एक मालिकों की और दूसरी दासों की, आसानी से एक राष्ट्रीयता में नहीं ढल सकतीं”.

दूसरी बात, उन्होंने तर्क दिया कि भारत की आर्य आबादी को बार-बार बौद्धिक रूप से कमज़ोर विजेताओं ने इसलिए हरा दिया क्योंकि वे तलवार को अधिक ताकत से चला सकते थे. हंटर के शब्दों में, “अफगान, तुर्क और मुगल जब आए, तब इंडो-आर्य लंबे आलस के कारण दुर्बल, आपस में बंटे हुए और राष्ट्रीय भावना से रहित थे. इसी तरह सात सदियों तक ईश्वर ने हिंदू धर्म के घमंड को बर्बर आक्रमणकारियों की एड़ी तले कुचलकर रखा.”

अपने समय के कई बंगाली बुद्धिजीवियों की तरह, बंकिम ने भी इन औपनिवेशिक वर्णनों को लगभग बिना सवाल स्वीकार कर लिया. लगभग एक सदी बाद, आनंदमठ में, उन्होंने हंटर की एनल्स को कथा रूप दिया. उन्होंने हिंदुओं को कोमल, बंटा हुआ दिखाया और मुसलमानों को “बर्बर आक्रमणकारी” बताया जिन्होंने लंबे समय तक हिंदू आत्मा को दबाए रखा.

आनंदमठ में पहली बार एक तरह का “हिंदू राष्ट्रवादी” समाधान देखने को मिलता है, जिसे बाद के दशकों में “मुस्लिम समस्या” का समाधान कहा जा सकता है. उपन्यास में “संतान” नाम का एक संन्यासी योद्धाओं का समूह अत्याचारी शासन के खिलाफ हिंसक विद्रोह करता है और दुर्गा के रूप में कल्पित मातृभूमि को मुक्त करने के लिए लड़ता है. कहानी 1770 के दशक की है. तत्काल शासन ब्रिटिश दिखाया गया है, लेकिन उसके ऊपर एक पौराणिक-ऐतिहासिक परत चढ़ाई गई है जिसमें मुस्लिम शासन को ब्रिटिश से पहले का एक लंबा अंधकार युग बताया गया है.

मुस्लिम और ब्रिटिश दोनों शासकों को जोड़ते हुए, जो किसानों की दुर्दशा के जिम्मेदार माने गए, बंकिम ने आनंदमठ में लिखा, “जीवन और संपत्ति की जिम्मेदारी दुष्ट मीर जाफर की थी… वह खुद ही को संभाल नहीं सकता था, बंगाल को कैसे संभालता? मीर जाफर अफीम खाकर सो जाता था, अंग्रेज पैसा लेते थे और रसीद देते थे, और बंगाली रोते-रोते बर्बाद हो जाते थे.”

उपन्यास में एक जगह एक संन्यासी सेनापति कहता है, “हम तो कब से इन बुनकर-पक्षियों का घोंसला तोड़ने को उतावले हैं, मुस्लिम विदेशियों (जाबान) के इस शहर को नेस्तनाबूद करने को, इसे नदी में बहा देने को. इन सूअरों के बाड़े को जलाकर धरती को फिर पवित्र करने को. आओ, इस विदेशी शहर को मिट्टी में मिला दें. उस गंदे बाड़े को आग से पवित्र कर नदी में फेंक दें. इन दर्जी-पक्षियों के घोंसले को तोड़कर हवा में उड़ा दें.”

इसलिए यह आश्चर्य नहीं कि कई विद्वानों ने बंकिम को “पहले हिंदू राष्ट्रवादी” के रूप में देखा है, जो वीडी. सावरकर और केबी. हेडगेवार के विचारों से कम से कम पांच दशक पहले आए. अपनी किताब हिंदू वाइफ, हिंदू नेशन में तनीका सरकार लिखती हैं, “बंकिम पहले हिंदू राष्ट्रवादी थे जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एक महाविनाशकारी युद्ध की शक्तिशाली छवि बनाई और उसे उद्धारकारी मिशन बताया.”

इसके अलावा, भले ही वे मुस्लिम और अंग्रेज दोनों शासकों को जोड़ते हैं, लेकिन बंकिम मानते हैं कि मुस्लिम शासन के नष्ट होने के बाद भी अंग्रेजों का शासन जारी रहना चाहिए. उपन्यास के अंतिम अध्याय में, जब सत्यानंद पूछता है कि अब भारत पर कौन शासन करेगा, ‘वैद्य’ (जो ईश्वरीय प्रतीक माना गया है) कहता है, “अब अंग्रेज राज करेंगे.”

‘वैद्य’ कहता है, “जब तक अंग्रेज राज नहीं करेंगे, सनातन धर्म का पुनर्स्थापन संभव नहीं… तीन सौ तीस करोड़ देवताओं की पूजा सनातन धर्म नहीं है. यह सांसारिक, निम्न स्तर का धर्म है.” वह आगे कहता है कि अंग्रेज हिंदुओं को इस “निम्न धर्म” से मुक्त करेंगे. “और जब तक हिंदू फिर से बुद्धिमान, सदाचारी और शक्तिशाली नहीं हो जाते, अंग्रेजी शासन बना रहेगा… इसलिए, बुद्धिमान, अंग्रेजों से मत लड़ो.”

‘बंकिम और टैगोर के बीच कोई खाई नहीं’

1880 के दशक के अंत में युवा रवीन्द्रनाथ टैगोर एक साहित्यिक सभा में गए, जिसकी अध्यक्षता बंकिम करने वाले थे. तब तक बंकिम बंगाल के साहित्यिक दिग्गज थे, जबकि टैगोर ने बस कुछ कविताएं लिखी थीं. कार्यक्रम शुरू होने से पहले आयोजकों ने बंकिम को माला पहनाई. तुरंत ही बंकिम ने वह माला उतारी और टैगोर के कंधे पर डाल दी. उन्होंने कहा, “मैं अस्त होता सूरज हूं. तुम उदय होते सूरज हो. मुझे उदय होते सूरज का सम्मान करना चाहिए. मैं जल्दी ही विदा लूंगा.”

यह लिखते हुए कि बंकिम पर पश्चिमी शिक्षा का असर ज्यादा था या संस्कृत परंपरा का, टैगोर ने कहा, “कहने की जरूरत नहीं कि उनका मन मुख्य रूप से अंग्रेजी शिक्षा से प्रेरित था… जिस तरह दूर पहाड़ की चट्टान से निकलकर बहती धारा गांवों से गुजरते हुए अपने आसपास की जमीन को उसकी ही मिट्टी के फलों से समृद्ध करती है, उसी तरह बंकिमचंद्र ने नई शिक्षा को अपनी भाषा की प्रकृति से उपजाऊ बनाया.”

इतिहासकार के अनुसार, “दोनों एक-दूसरे का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए आज उन्हें आमने-सामने खड़ा करना बिल्कुल आधारहीन है.” उन्होंने कहा कि ये लोग कभी यह बात उजागर नहीं करेंगे कि वंदे मातरम को संगीत टैगोर ने दिया था और कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में उन्होंने ही इसे गाया था, जिसके बाद यह व्यापक प्रभाव में आया.

जब मुसलमानों ने वंदे मातरम का विरोध करना शुरू किया, उसकी मूर्तिपूजा वाली छवि के कारण, तब टैगोर ने नेहरू को एक पत्र में लिखा, “मेरे लिए उसके (गीत के) पहले हिस्से में व्यक्त कोमलता और भक्ति की भावना, और मातृभूमि के कल्याणकारी रूप पर दिया गया जोर इतना आकर्षक था कि मुझे कविता के बाकी हिस्सों से, और उस पुस्तक के उन भागों से दूरी बनाने में कोई कठिनाई नहीं हुई, जिनकी भावनाओं से, अपने पिता के एकेश्वरवादी आदर्शों में पले होने के कारण, मेरा कोई मेल नहीं था.”

इतिहासकार के अनुसार, जो लोग आज टैगोर और बंकिम को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, वे दोनों को नहीं समझते.

लिपनर के अनुसार, बंकिम के मुसलमानों पर विचार कई बार उतने सरल नहीं थे जितना उनके समर्थक या आलोचक समझते हैं.

1873 में बंगदर्शन में लिखे एक लेख में बंकिम ने लिखा, “कई बार किसी आश्रित राज्य को स्वतंत्र कहा जा सकता है, जैसे जॉर्ज प्रथम के समय हैनोवर और मुगलों के समय काबुल. इसके विपरीत, कई बार स्वतंत्र राज्य को भी पराधीन कहा जा सकता है, जैसे नॉर्मन काल का इंग्लैंड और औरंगज़ेब का भारत. हम कहते हैं कि उत्तरी भारत कुतुबुद्दीन के समय आश्रित और पराधीन था, जबकि अकबर के समय भारत स्वतंत्र और मुक्त था.”

अपनी उपन्यास राजसिंह में बंकिम लिखते हैं, “लेखक विनम्रता से निवेदन करता है कि कोई पाठक यह न समझे कि यह पुस्तक हिंदू और मुसलमानों के बीच किसी भेद को दिखाने के उद्देश्य से लिखी गई है… कई मामलों में, राजा धर्म और गुणों के मामले में मुसलमान हिंदुओं से बेहतर थे, और कई मामलों में हिंदू राजा मुसलमानों से बेहतर थे. जो व्यक्ति धर्म और अन्य गुणों से युक्त है—चाहे हिंदू हो या मुसलमान—वही श्रेष्ठ है. और जिसके पास धर्म नहीं है, वह अन्य गुण रखते हुए भी—चाहे हिंदू हो या मुसलमान—निम्न है.”

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: धर्मेंद्र के समय लोग काम से पहचाने जाते थे, अब मीट पुलिस रणबीर कपूर की डाइट से फैसला करती है