नई दिल्ली: सिविल मामलों में अदालत के आदेशों के पालन में लगातार हो रही देरी पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश में सभी हाईकोर्ट्स को निर्देश दिया है कि वे ऐसी व्यवस्था विकसित करें जिससे निष्पादन याचिकाओं (एग्जीक्यूशन पिटीशन) का निपटारा छह महीने के भीतर किया जा सके.

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश तब आया जब उसे बताया गया कि देश की ज़िला अदालतों में 8 लाख से ज़्यादा निष्पादन याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें से लगभग 39 प्रतिशत सिर्फ़ महाराष्ट्र में हैं. इसका मतलब है कि राज्य की ज़िला न्यायपालिका में करीब 3,41,000 निष्पादन याचिकाएं अंतिम निपटारे का इंतज़ार कर रही हैं.

कुल लंबित मामलों में से लगभग दो-तिहाई तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में हैं. तमिलनाडु में 86,148 मामले अभी भी निर्णय की प्रतीक्षा में हैं और केरल में 82,997 मामले लंबित हैं. आंध्र प्रदेश में 68,137 निष्पादन याचिकाएं लंबित हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 52,219 मामलों में अभी निर्णय होना बाकी है.

निष्पादन याचिकाएं सिविल मुकदमों का अंतिम चरण होती हैं, जिनके ज़रिए जीतने वाला पक्ष (डिक्री-होल्डर) हारने वाले पक्ष को अदालत के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है, जैसे धन की वसूली करना या संपत्ति पर कब्ज़ा लेना. जब हारने वाला पक्ष (जजमेंट-डेब्टर) अदालत के निर्णय का पालन नहीं करता, तब जीतने वाला पक्ष निष्पादन याचिका दाख़िल करता है.

निष्पादन याचिकाओं के अत्यधिक लंबित रहने पर नाराज़गी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़िला न्यायपालिका की लापरवाही के कारण अदालत के आदेश बेमानी हो गए हैं. अदालत ने दोहराया कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने निष्पादन याचिकाओं के निपटारे के लिए छह महीने की समय सीमा तय की थी.

निष्पादन याचिकाएं सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के ऑर्डर 21 के तहत दायर की जाती हैं ताकि अदालत के आदेशों या निर्णयों को लागू किया जा सके. यह अदालत के आदेश को प्रभावी बनाने की प्रक्रिया होती है.

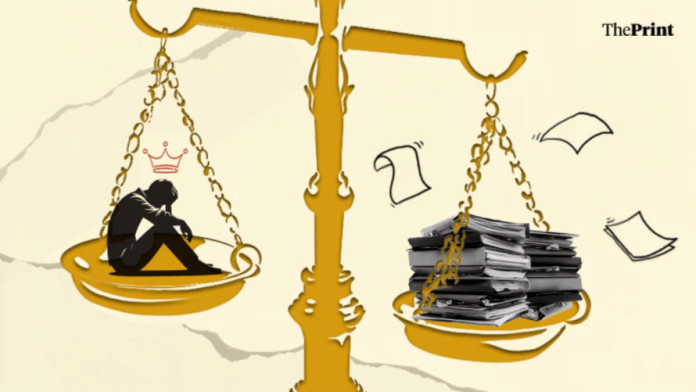

जीत के बाद भी न्याय का इंतजार

भारत की न्याय व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक है, जहां कोई व्यक्ति मुकदमा जीतने के बाद भी अपने पक्ष में आए फ़ैसले को लागू कराने के लिए कई दशक तक इंतज़ार करने को मजबूर हो सकता है. निष्पादन याचिकाओं की लंबित संख्या इस स्थिति को और स्पष्ट करती है.

सुप्रीम कोर्ट के बार-बार सख़्त समयसीमा बनाए रखने के निर्देशों के बावजूद, ज़िला अदालतों में 8,82,000 से ज़्यादा निष्पादन याचिकाएं लंबित हैं.

यह आंकड़ा तब सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में आया जब मार्च में उसने तमिलनाडु के एक भूमि-विक्रय मामले में अदालत के आदेश को लागू करने में हुई अनुचित देरी पर संज्ञान लिया.

यह विवाद 1980 से जुड़ा है, जब तमिलनाडु के सलेम ज़िले के एक ज़मीन मालिक ने अग्रिम भुगतान मिलने के बाद भी बिक्री विलेख (सेल डीड) दर्ज नहीं की.

1983 में सलेम की अदालत में विशेष निष्पादन (specific performance) का मुकदमा दायर किया गया, जिसका निर्णय 1986 में ख़रीदार के पक्ष में आया. 2004 में मद्रास हाईकोर्ट ने सिविल अदालत के आदेश को बरक़रार रखा और 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी पुष्टि कर दी.

एक साल बाद, जब ख़रीदार ने निष्पादन याचिका के साथ अदालत का रुख़ किया, तो नए तथ्य सामने आए. दो लोगों ने यह दावा करते हुए आपत्ति दर्ज कराई कि वे ज़मीन की खेती कर रहे हैं और तमिलनाडु कल्टिवेटिंग टेनेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बेदख़ली से सुरक्षा चाहते हैं.

ख़रीदार के वकील मृणाल कंवर, जो सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड पर अधिवक्ता थीं, ने बताया, “जो किसान किरायेदार के रूप में ज़मीन की खेती करता है, उसे केवल राजस्व अदालत के माध्यम से एक अलग कार्यवाही के ज़रिए ही बेदख़ल किया जा सकता है.”

आपत्ति दर्ज कराने वालों ने दावा किया कि वे 1967 से इस ज़मीन की खेती कर रहे हैं, इसलिए बिक्री विलेख उन पर लागू नहीं होती.

कंवर ने बताया कि निष्पादन की कार्यवाही ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के बीच 13 साल तक अटकी रही, जिसके बाद 2020 में उनके मुवक्किल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. उन्होंने कहा, “आपत्तियां दर्ज होने के कारण निष्पादन प्रक्रिया दोबारा मुकदमे में बदल गई. ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने आपत्तियों को स्वीकार किया.”

सुप्रीम कोर्ट में कंवर के मुवक्किल ने तर्क दिया कि आपत्तियां तकनीकी रूप से ग़लत थीं क्योंकि आपत्ति दर्ज करने वालों ने खुद को तीसरे पक्ष के रूप में नहीं बल्कि मूल मुकदमे के पक्षकार के रूप में पेश किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि किरायेदारी 2008 में बनाई गई थी, यानी मूल मुकदमे में 2006 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद. कंवर ने समझाया, “कोई भी किरायेदारी जो मकान मालिक के अधिकार खोने या कब्ज़े के आदेश के बाद बनाई जाती है, कानून के तहत मान्य नहीं होती.”

‘एक छोटा सिविल मुकदमा’

ट्रायल कोर्ट में काम करने वाले वकीलों का कहना है कि यह बहुत कम होता है जब कोई व्यक्ति, जिसने मुकदमा हारा है, अदालत के आदेश का स्वेच्छा से पालन करता है. नतीजतन, सिविल मुकदमे में जीतने वाला व्यक्ति या डिक्री-होल्डर (वह पक्ष जिसके पक्ष में अदालत ने आदेश दिया) अक्सर निष्पादन याचिका दाखिल करने पर मजबूर हो जाता है. निष्पादन याचिका की सुनवाई एक छोटे सिविल मुकदमे की तरह होती है.

सुप्रीम कोर्ट पहले भी निष्पादन याचिकाओं के महत्व पर ज़ोर दे चुका है और यह स्वीकार किया है कि भारत में मुकदमा जीतने के बाद भी आदेश को लागू कराने में वादियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

1872 में, प्रिवी काउंसिल ने भी इसी भावना को व्यक्त किया था कि न्यायिक निर्णय और उसके क्रियान्वयन के बीच एक बड़ा अंतर बना हुआ है.

एक सदी से ज़्यादा बाद, 1998 में, सुप्रीम कोर्ट ने भी वादी की मुश्किलों पर टिप्पणी की थी, यह कहते हुए कि अनुकूल आदेश मिलने के बावजूद वह कई वर्षों तक उसे लागू नहीं करा सका और उसका लाभ नहीं उठा सका.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, “अंतिम डिक्री मिलने के बाद भी व्यक्ति को न्याय का प्याला पाने से पहले निष्पादन प्रक्रिया की निर्धारित कार्यवाही से होकर एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है.” अदालत ने निष्पादन याचिकाओं के निपटारे में लगने वाले लंबे समय पर अफ़सोस जताया था.

सुप्रीम कोर्ट के बार-बार निर्देश

पिछले एक दशक में, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बात पर चिंता जताई है कि अदालत के आदेशों को लागू करने में अनुचित देरी के कारण मुकदमा जीतने वाले पक्ष को भी न्याय नहीं मिल पाता.

सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था, “डिक्री के निष्पादन में अनुचित देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिक्री-होल्डर (मुकदमा जीतने वाला पक्ष) अपने पक्ष में आए आदेश को निष्पादन याचिका दाखिल करके लागू नहीं करा पाने के कारण अपनी जीत का फल नहीं भोग पाता.”

2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने निष्पादन याचिकाओं का समय पर निपटारा करने पर ज़ोर दिया था, यह कहते हुए कि इसे अधिमानतः दाखिल किए जाने के छह महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए. अदालत ने सभी ज़िला अदालतों को, जो मुकदमों और निष्पादन याचिकाओं की सुनवाई करती हैं, अपनी 14-बिंदु दिशानिर्देशों का पालन करने का आदेश दिया था. इन दिशानिर्देशों में मुकदमे के पक्षकारों से पूछताछ, दस्तावेज़ों की प्रस्तुति, और एक ही मामले में बार-बार कार्यवाही से बचने के उपाय शामिल थे.

एक महत्वपूर्ण निर्देश में यह कहा गया था कि ज़िला अदालतें ऐसी किसी भी अर्जी पर विचार न करें, जिस पर पहले ही अदालत विचार कर चुकी हो या जिसे मुख्य मामले के निपटारे के दौरान ही सुलझाया जा सकता था.

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर किसी निष्पादन याचिका की सुनवाई छह महीने से अधिक चलती है, तो अदालत को देरी के कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे.

ख़ास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तब सभी हाई कोर्ट्स को भी नियम बनाने और निष्पादन याचिकाओं के शीघ्र निपटारे के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया था.

एक साल बाद, 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने छह महीने की समय-सीमा वाले निर्देश को दोहराया. जब अदालत को पता चला कि निष्पादन अदालतें उसके पहले दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं, तो उसने फिर स्पष्ट किया कि छह महीने की समय-सीमा को केवल लिखित कारण दर्ज करके ही बढ़ाया जा सकता है.

अदालत ने कहा था, “हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि निष्पादन याचिका का निपटारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर हो.”

दिल्ली में अभ्यास करने वाले एक वकील ने दिप्रिंट से कहा, “सीपीसी (सिविल प्रक्रिया संहिता) के कुछ हिस्सों में संशोधन संबंधित हाई कोर्ट कर सकते हैं, जबकि कुछ बदलाव केवल संसद ही कर सकती है. 2021 में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, जिसे 2022 में दोहराया गया और अब फिर पुष्टि की गई है, हाई कोर्ट्स के लिए एक आदेश है कि वे ऐसे नियम बनाएं जिससे निष्पादन याचिकाओं के निपटारे में अनावश्यक और अस्पष्ट देरी को रोका जा सके.”

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: क्या भारत रिया चक्रवर्ती का कर्जदार है? सिर्फ माफी मांगकर बात खत्म नहीं होती