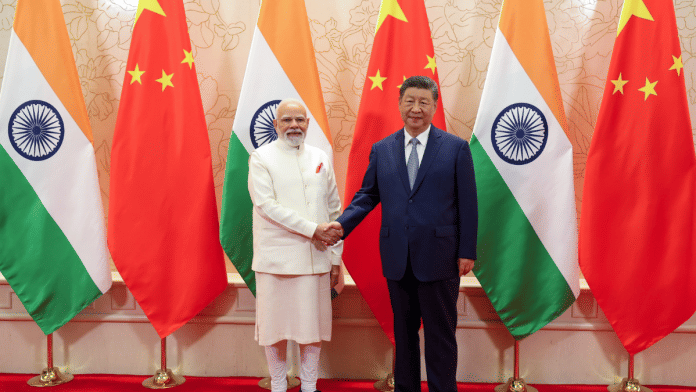

जैसे मैं यह कॉलम बोस्टन से लिख रहा हूं, अमेरिका के सबसे बड़े अखबारों में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तियानजिन बैठक की तस्वीरें, तीनों मुस्कुराते हुए और हाथ मिलाते हुए, मुख्य समाचार के रूप में उभरी हैं. सब-थीम यह भी है कि राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां उन्हें करीब ला रही हैं और शायद अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीति (जियोपॉलिटिक्स) में अमेरिका-विरोधी एकता का रास्ता खोल रही हैं.

अमेरिका-विरोधी एकता की बात शायद जल्दबाज़ी होगी. कम से कम तीन में से दो देशों, चीन और भारत, के अमेरिका के साथ अहम संबंध हैं, जिन्हें तोड़ना बहुत बड़ी कीमत पर संभव है. गिरावट की बात के बावजूद, अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. 2024 के अंत तक, वर्ल्ड बैंक के अनुसार, अमेरिका का जीडीपी 29.18 ट्रिलियन डॉलर था, जो विश्व अर्थव्यवस्था (111.33 ट्रिलियन डॉलर) का 26.2 प्रतिशत है. इतना बड़ा बाज़ार आसानी से नकारा नहीं जा सकता. असल में, ज्यादातर देश और कंपनियाँ इसे पाने की कोशिश करेंगी.

लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप की अमेरिका की पोस्ट-कोल्ड वॉर विदेश नीति से बिल्कुल अलग नीतियां, खासकर आर्थिक और राजनीतिक उपकरण के रूप में व्यापार शुल्क (टैरिफ) के इस्तेमाल से, नए भू-राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य बना रही है. देशों को अपनी विदेश नीतियों में बदलाव करते समय इन तब्दीलियों को ध्यान में रखना होगा. ज़ाहिर है, ट्रंप चंचल और अचानक नीति बदलाव करने वाले माने जाते हैं, इसलिए उनके नीतिगत बदलाव पूरी तरह असंभव नहीं हैं. हालांकि, तीन चीज़ें शायद स्थिर रहेंगी: व्यापार शुल्क का इस्तेमाल, इमिग्रेशन का विरोध, और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा में अमेरिकी निवेश कम होना. इन क्षेत्रों में बदलाव, अगर होंगे भी, तो सिर्फ मात्रा में होंगे. असल में बड़े बदलाव केवल तब हो सकते हैं जब इन नीतियों का असर उनके MAGA समर्थकों के लिए विनाशकारी हों, जैसे महंगाई बढ़ने से या अगर अदालतें अब से ज्यादा कड़ी कार्रवाई करें.

नए बाजारों की तलाश

ट्रंप के व्यापार शुल्क से बुरी तरह झटका खाने के बाद भारत को अपने आगे का रास्ता कैसे सोचना चाहिए? मेरा मानना है कि चीन भारत की विदेश नीति में हाल के वर्षों से भी अधिक केंद्रीय भूमिका निभाएगा. लेकिन भारत अपने हितों को चीन के साथ कैसे आगे बढ़ाएगा, यह एक जटिल काम रहेगा.

पहली जटिलता यह है कि अब भारत चीन के सामने काफी कमजोर स्थिति से काम करेगा. जब अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक मजबूत किला मानता था, कम से कम इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में, तो अमेरिकी समर्थन ने दिल्ली की ताकत बढ़ाई थी. अगर अब हम मान लें कि अगले कुच्छ साल के लिए इंडो-पैसिफिक में ताकत संतुलन का असर नहीं रहेगा, तो भारत चीन से केवल एक अकेली ताकत के रूप में निपटेगा, न कि अमेरिका के समर्थन वाली ताकत के रूप में.

फिर भी, चीन के साथ संबंध बनाने में भारत का हित है. यह आज दुनिया की दूसरी महाशक्ति है, जो आर्थिक और रणनीतिक शक्ति दोनों रखती है. अगर भारत की अर्थव्यवस्था पिछले तीस साल में सालाना 8-9 प्रतिशत की दर से बढ़ती, तो यह कुछ हद तक चीन के बराबर हो सकता था. भारत की आर्थिक वृद्धि 1991 के बाद बढ़ी, लेकिन यह कभी चीन के स्तर तक नहीं पहुंची.

देखें कि इस समय दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं कहां हैं. खासकर सरकारी हलकों में यह कहा जाता है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. लेकिन यह भारत और चीन के बीच के अंतर के बारे में कुछ नहीं बताता. 2024 के अंत तक भारत का जीडीपी 3.9 ट्रिलियन डॉलर था (हाल ही में यह 4 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर गया). यह यूनाइटेड किंगडम (3.6 ट्रिलियन डॉलर) और फ्रांस (3.2 ट्रिलियन डॉलर) से अधिक था, लेकिन यह केवल चीन के जीडीपी (18.7 ट्रिलियन डॉलर) का लगभग पांचवां हिस्सा था. जब कुल अर्थव्यवस्था का आकार देखा जाए, तो यहां तक कि जर्मनी (4.7 ट्रिलियन डॉलर) और जापान (4 ट्रिलियन डॉलर), जो उस समय तीसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थीं, भी चीन से काफी पीछे थे.

यह अंतर भारत के लिए गंभीर नतीजे रखता है. ट्रंप के टैरिफ के बाद अमेरिकी बाजारों में लगभग 65-70 प्रतिशत भारतीय निर्यात के खरीदार खो गए हैं. एक बाजार विविधीकरण रणनीति जरूरी है, और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अवसर तलाशना ही समझदारी है. जबकि भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था का केवल 3.5 प्रतिशत है, चीन का यह आंकड़ा 16.8 प्रतिशत है. चीन का भारत के मुकाबले व्यापार में ज्यादा फायदा है. अमेरिकी बाजारों के काफी कम होने के कारण, भारत को इस घाटे को कम करने के लिए चीनी बाजारों की तलाश करनी होगी.

निवेश में अंतर

ट्रंप की नीतियों का एक और भयंकर आर्थिक असर होगा, जिसके लिए भारत को विकल्प खोजने होंगे. ये भारत में संभावित अमेरिकी निवेश को कम कर देंगी. “चाइना प्लस वन” रणनीति का मूल विचार यह था: बढ़ते अमेरिकी-चीनी तनाव से बचने के लिए, अमेरिकी निवेशक धीरे-धीरे चीन से बाहर आएंगे और वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड और भारत जैसे देशों में निवेश करेंगे. एप्पल ने मुख्य रूप से भारत को चुना, जबकि कई अन्य कंपनियों ने वियतनाम में निवेश किया. एप्पल का भारत से निर्यात फिलहाल अमेरिकी टैरिफ से बच गया है, लेकिन अन्य निवेशकों के लिए ऐसा जरूरी नहीं है. इसलिए, भारत में अमेरिकी निवेश लगभग निश्चित रूप से घटेगा.

बड़ी पूंजी होने के कारण, चीन संभावित रूप से इस निवेश अंतर को भर सकता है. चीन अब सिर्फ श्रम-गहन उत्पादन (कपड़े, जूते, खिलौने) में विशेषज्ञ नहीं है. यह तकनीकी रूप से उन्नत क्षेत्रों (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीकम्युनिकेशन और रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक कार, एयरोस्पेस और समुद्री इंजीनियरिंग, पवन और सौर ऊर्जा) में नई ऊंचाइयां छू रहा है.

एक और गैर-अमेरिकी बाजार है जो चीन के बराबर है। अगर यूरोपीय संघ (ईयू) को एक आर्थिक इकाई के रूप में देखा जाए, तो इसका जीडीपी 19.4 ट्रिलियन डॉलर है. इसलिए गैर-अमेरिकी विकल्प खोजने के लिए चीन और ईयू दोनों में अवसरों का पता लगाना चाहिए.

ईयू का विकल्प होने के बावजूद, चीन भारत की आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने की संभावना है. लेकिन एक महत्वपूर्ण जटिलता ज़रूर है. भारत का चीन के साथ सुरक्षा संबंध कठिन है. चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी और हथियार आपूर्तिकर्ता है। और इसका भारत के साथ एक अनसुलझा सीमा विवाद भी है.

संभावित आर्थिक संबंध के तर्क से सुरक्षा तर्क कैसे प्रभावित होंगे? इस प्रश्न का समाधान करना भारत की चीन नीति के लिए एक बड़ी चुनौती होगी.

आशुतोष वार्ष्णेय इंटरनेशनल स्टडीज़ और सोशल साइंसेज़ के सोल गोल्डमैन प्रोफेसर और ब्राउन यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं. व्यक्त विचार निजी हैं.

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: भारत की विदेश नीति डगमगा रही है — क्या हम राष्ट्रीय गौरव और नई ताकत के बीच संतुलन बना सकते हैं?