नई दिल्ली: करीब 55 साल पहले बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव में गोकुल ठाकुर नाम के एक नाई बीमार होकर घर पर लेटे थे. तभी गांव के एक सवर्ण व्यक्ति ने उन्हें बाल कटवाने के लिए बुलाया, लेकिन ठाकुर ने जाने से मना कर दिया. इससे नाराज़ होकर उस व्यक्ति ने अपने गुर्गों को भेजा ताकि ‘जवाब’ दिया जा सके.

सवर्णों द्वारा निचली जातियों के साथ होने वाला यह रोज़मर्रा का उत्पीड़न उस समय प्रशासन के लिए बड़ा मुद्दा बन गया. आरोपी को तुरंत पकड़कर पीटा गया और पुलिस हिरासत में ले लिया गया, लेकिन गोकुल ठाकुर कोई आम ग्रामीण नहीं थे — वे उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के पिता थे.

मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने तुरंत जिला अधिकारी (डीएम) को फोन किया और कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज न की जाए. डीएम हैरान रह गए. उन्होंने कहा, “सर, यह राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल है. हम इसे कैसे नज़रअंदाज़ कर सकते हैं?”

ठाकुर ने शांति से जवाब दिया — “डीएम साहब, आप मुख्यमंत्री के पिता को तो बचा सकते हैं, लेकिन उन हज़ारों पिताओं का क्या जो हर दिन पिटते हैं और प्रशासन को पता तक नहीं चलता? वक्त इन सवालों का जवाब देगा, यह एक लंबी प्रक्रिया है.”

मुख्यमंत्री रहने के सिर्फ दो साल तीन महीने (दिसंबर 1970 से जून 1971 और जून 1977 से अप्रैल 1979) बाद भी कर्पूरी ठाकुर आज भी बिहार की राजनीति में ज़िंदा हैं — न सिर्फ भाषणों में, बल्कि उसकी आत्मा में भी.

जैसे-जैसे बिहार 6 और 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है, हर बड़ा राजनीतिक दल कर्पूरी ठाकुर की विरासत को अपने पक्ष में दिखाने की कोशिश में है.

पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बिहार चुनाव अभियान की शुरुआत कर्पूरी ग्राम से की, जहां उन्होंने इस समाजवादी नेता की विरासत को याद किया. केंद्र सरकार ने उन्हें पिछले साल मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया था.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “मैं यहां आने से पहले कर्पूरी ग्राम गया था. मुझे उन्हें श्रद्धांजलि देने का मौका मिला. उन्हीं के आशीर्वाद से मुझ जैसे और नीतीश जी जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से आए लोग आज इस मंच पर हैं. स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय की कोशिशों में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा. हमें सौभाग्य मिला कि हमने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया. वे हमारी प्रेरणा हैं.”

दूसरी ओर, कांग्रेस ने बीजेपी पर ‘कर्पूरी ठाकुर के नाम पर दिखावे’ का आरोप लगाया.

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, “क्या यह सच नहीं है कि जनसंघ (जिससे बीजेपी बनी) ने 1979 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार को गिराया था, जब उन्होंने बिहार में ओबीसी आरक्षण लागू किया था? क्या यह भी सच नहीं है कि उस समय आरएसएस और जनसंघ नेताओं ने उन्हें अपमानित किया था?”

पिछले कुछ साल में कर्पूरी ठाकुर की विरासत फिर से राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आई है. हर पार्टी अब उन्हें ‘जननायक’ बताते हुए उनकी कहानी को अपने हिसाब से पेश कर रही है — जैसे वे एक सादगीपूर्ण, आदर्शवादी, और जातीय समानता के योद्धा थे.

कर्पूरी ठाकुर को “धरती से जुड़े समाजवादी”, “लोहिया के सच्चे अनुयायी” और “मूल जननायक” कहा जाता है. उनके सादगी भरे किस्से, जैसे युगोस्लाविया दौरे पर दोस्त का पुराना कोट पहनना और वहां के राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज़ टिटो का उन्हें नया कोट देना, बार-बार दोहराए जाते हैं — पर अक्सर उनकी गहरी राजनीतिक सोच को नज़रअंदाज किया जाता है.

कर्पूरी ठाकुर ने भारतीय समाजवाद को एक अलग पहचान दी. उन्होंने आरक्षण नीति के लिए अपनी सरकार की कुर्बानी दी, लेकिन पिछड़ों की राजनीति को पूरी तरह एकजुट करने में वे सफल नहीं हो पाए. बाद में उन्होंने खुद कहा था — “अगर मैं यादव होता तो मेरा इतना अपमान नहीं होता.”

लालू यादव का नारा “विकास नहीं, सम्मान चाहिए” हो या नीतीश कुमार की “कोटा के अंदर कोटा” की राजनीति, मोदी सरकार का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण या राहुल गांधी का 50% आरक्षण सीमा हटाने का वादा — हर जगह कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा की छाप देखी जा सकती है.

पत्रकार संतोष सिंह और शोधकर्ता आदित्य अनमोल ने अपनी किताब “The Jannayak: Karpoori Thakur, Voice of the Voiceless” में लिखा है — “वह वह नींव हैं जो दिखती नहीं, लेकिन पूरी इमारत को थामे हुए हैं.”

जैसे-जैसे बिहार चुनाव की ओर बढ़ रहा है, हर दल खुद को कर्पूरी ठाकुर की विरासत का असली वारिस बताने की कोशिश कर रहा है.

‘कर्पूरी— जो पूरे माहौल को अपनी खुशबू से भर दे’

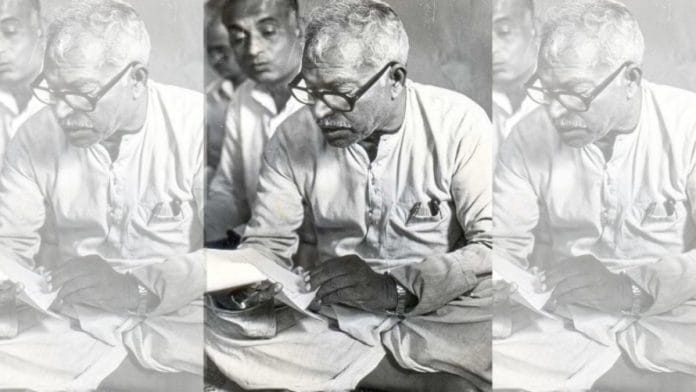

कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1925 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव में नाई (हज़ाम) जाति में हुआ था. जन्म के समय उनका नाम ‘कपूरी’ रखा गया था. माता-पिता को यकीन था कि बेटा भी अपने पूर्वजों की तरह नाई ही बनेगा.

लेकिन छोटा कपूरी पढ़ाई में बेहद लगनशील था.

शुरुआत में पिता गोकुल ठाकुर बेटे की पढ़ाई को लेकर राज़ी नहीं थे, लेकिन बेटे की मेहनत देखकर मान गए. कर्पूरी रोज़ 16 किलोमीटर पैदल चलकर ताजपुर स्कूल जाया करते थे.

जब उन्होंने दसवीं कक्षा पास की, तो गोकुल बेहद खुश हुए. वे गांव के जमींदार से जाकर बोले — “हमरो कपूरी मेट्रिक पास हो गइले, मालिक (मास्टर, मेरा बेटा दसवीं पास हो गया).”

जमींदार ने बिना किसी उत्साह के कहा, “अच्छा. अब पैर दबाओ.” और कपूरी ने आज्ञा मानी.

1930 के दशक के आखिर तक स्कूल में युवा कपूरी एक चर्चित छात्र बन चुके थे.

जब समाजवादी नेता पंडित रामनंदन मिश्रा को समस्तीपुर के कृष्णा टॉकीज ऑडिटोरियम में बोलने के लिए बुलाया गया, तो स्कूल के अध्यापकों और छात्रों ने कपूरी को मंच पर स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा.

कपूरी ने बिना किसी तैयारी के भाषण दिया और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा. मिश्रा इतने प्रभावित हुए कि बोले — “तुम कपूरी नहीं, कर्पूरी हो — जो अपनी खुशबू से पूरे वातावरण को महका देता है.”

इसके बाद, कर्पूरी ठाकुर ने पढ़ाई और विचारों की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई.

जैसा कि लेखक संतोष सिंह और आदित्य अनमोल ने अपनी किताब “The Jannayak: Karpoori Thakur, Voice of the Voiceless” में लिखा है — “वह ऐसे दौर में पैदा हुए थे जब चारों ओर विचारों और आंदोलनों की हलचल थी — रूसी क्रांति के संदेश, भारत की आज़ादी की लड़ाई, समाजवादी आंदोलन और किसान आंदोलन — इन सबने उन्हें गढ़ा.”

समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, हेगेल, मार्क्स, भारतीय दर्शन, परिवार और समाज की उत्पत्ति — इन सभी विचारों ने कर्पूरी के भीतर राजनीति की गहरी समझ और लगाव पैदा किया.

धीरे-धीरे यह समझ और लगाव उनका जीवन मिशन बन गया — राजनीति.

1952 में जब आज़ाद भारत में पहली बार आम चुनाव होने जा रहे थे, तब कर्पूरी ठाकुर पहले से ही एक युवा समाजवादी नेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे. वे 25 महीने जेल में रह चुके थे और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं का समर्थन पा चुके थे.

पहले चुनाव में, वरिष्ठ समाजवादियों ने उन्हें ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनने को कहा. यह इलाका मुख्यतः ओबीसी, यादव और कुशवाहा मतदाताओं का था.

कर्पूरी नाई जाति से थे — जो आबादी का महज 1.5 प्रतिशत थी. जीत की संभावना बेहद कम थी.

लेकिन उस दौर में, जब कांग्रेस अजेय लगती थी — उसने बिहार की 330 में से 285 विधानसभा सीटें और 55 में से 47 लोकसभा सीटें जीतीं — तब कर्पूरी ठाकुर ने चुनाव जीतकर विधायक बनने का इतिहास रच दिया.

विधायक और मंत्री

विधानसभा में पहले ही कार्यकाल से कर्पूरी ठाकुर ने भारतीय समाजवाद की एक अलग पहचान बनाई — अपने भाषणों और फैसलों, दोनों के ज़रिए.

वे हिंदी बोलने वालों के लिए नौकरियों में प्राथमिकता देने और अंग्रेज़ों के ज़माने की सिविल सर्विस की जगह “आर्थिक सेवा” शुरू करने की बात करते थे, जिसमें अधिकारी गांवों की ज़रूरतों को समझते हों.

वे साम्प्रदायिकता और पूंजीवाद के बीच गहरा रिश्ता जोड़ते थे और कभी रामायण से तो कभी नेहरू की ‘The Discovery of India’ से उद्धरण देकर अपनी बात रखते थे.

सचिवालय में उन्होंने “सिर्फ अधिकारियों के लिए” बने लिफ्ट को सभी के इस्तेमाल के लिए खुलवाया. वहीं, सड़कों पर वे बड़े जनआंदोलनों की अगुवाई करते थे. 1967 तक, बिहार में कांग्रेस की हालत खराब थी — जातिवाद और भ्रष्टाचार से घिरी सरकार दो साल के सूखे के बाद पूरी तरह कमजोर पड़ गई थी.

ठाकुर के नारे बिहार की हवा में जोश भर रहे थे — “कांग्रेसी राज मिटाना है, सोशलिस्ट राज बनाना है”, “अंग्रेज़ी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा” और “राष्ट्रपति का बेटा या चपरासी की संतान, भंगी या ब्राह्मण हो, सबकी शिक्षा एक समान.”

लेकिन वह नारा जिसने ठाकुर और बिहार की राजनीति को परिभाषित कर दिया, वह था — “संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साठ.” (संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नारा: पिछड़ों को 60% आरक्षण) यहीं से बिहार और पूरे उत्तर भारत की राजनीति “फॉरवर्ड” और “बैकवर्ड” खेमों में बंट गई.

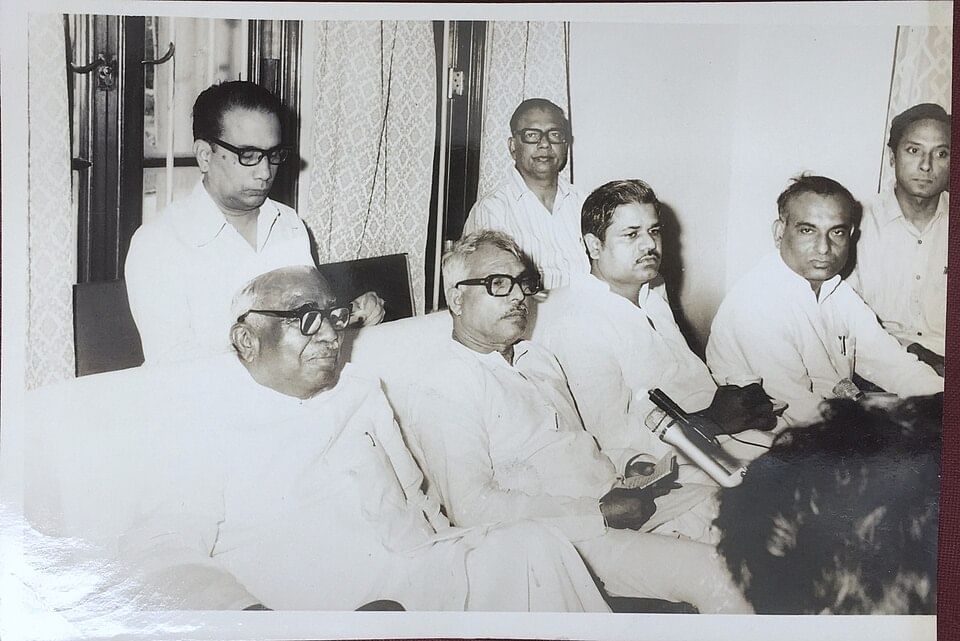

1967 में बिहार में पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकार बनी. ठाकुर उपमुख्यमंत्री बने और महामाया प्रसाद सिन्हा (कायस्थ) मुख्यमंत्री, लेकिन यह ऐसी सरकार थी जिसमें उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री से ज़्यादा लोकप्रिय थे.

शिक्षा मंत्री रहते हुए ठाकुर ने अंग्रेज़ी को मैट्रिक परीक्षा से अनिवार्य विषय के रूप में हटाकर शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश की. उस दौर में अंग्रेज़ी सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि सम्मान और ऊंचे दर्जे की पहचान थी. यहां तक कि शादी-ब्याह में अंग्रेज़ी बोलने वालों को बुलाया जाता था ताकि “प्रतिष्ठा” बनी रहे. ऐसे समय में ठाकुर का यह फैसला काफी साहसिक था.

1967 के बाद, दलित और पिछड़ी जातियों के छात्रों की संख्या दसवीं पास करने वालों में तेज़ी से बढ़ी. इन्हीं छात्रों ने आगे चलकर जेपी आंदोलन की रीढ़ तैयार की. अभिजात वर्ग (एलिट क्लास) ने इस कदम का मज़ाक उड़ाते हुए इसे “कर्पूरी डिविजन” या “PWE (Pass Without English)” कहा.

भागलपुर के एक कार्यक्रम में जब एक प्रोफेसर ने तंज कसा कि ठाकुर ने शायद इसलिए अंग्रेज़ी हटाई क्योंकि वे “कमज़ोर” थे, तो ठाकुर ने वही भाषण जो उन्होंने हिंदी में तैयार किया था, पूरा अंग्रेज़ी में देकर साबित किया कि “अंग्रेज़ी सिर्फ भाषा है, ज्ञान का प्रमाणपत्र नहीं.”

1970 में जब ठाकुर थोड़े समय के लिए मुख्यमंत्री बने, उन्होंने राजभाषा अधिनियम को सख्ती से लागू किया और सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग अनिवार्य कर दिया. उनका कहना था — “अंग्रेज़ी का प्रयोग लोकतंत्र का अनुभव लोगों से छीन लेता है.”

यह भी पढ़ें: कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के हाशिये के तबकों के लिए अपने राजनीतिक जीवन को संघर्ष में झोंका

मंडल से पहले का ‘मंडल’

1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद ठाकुर दोबारा मुख्यमंत्री बने — और यही कार्यकाल उनकी विरासत का सबसे अहम अध्याय साबित हुआ.

3 नवंबर 1978 को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पटना के गांधी मैदान में भाषण दे रहे थे. उन्होंने अपने भाषण में आरक्षण के खिलाफ कुछ टिप्पणियां कीं. कुछ लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन ठाकुर चुपचाप सुनते रहे. भाषण खत्म होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को हवाई अड्डे तक छोड़ा और सीधे सचिवालय पहुंचे. रात 8:30 बजे, उन्होंने पिछड़ों के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी.

मुंगेरीलाल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ठाकुर ने 24% (SC/ST) के अलावा 20% अतिरिक्त आरक्षण लागू किया — जिसमें 12% अत्यंत पिछड़ों (MBCs) और 8% अन्य पिछड़ों (OBCs) के लिए तय किया गया.

पूरा बिहार उबल पड़ा. ठाकुर को अपनी ही सरकार के सवर्ण मंत्रियों से विरोध झेलना पड़ा. एलिट कॉलेजों के छात्र सड़कों पर उतर आए, बसें जलाईं और “योग्यता पर हमला” बताकर आरक्षण के खिलाफ नारे लगाए. रातों-रात ठाकुर, जो जनता के “जननायक” थे, उनके लिए “खलनायक” बन गए.

राज्यभर में नारे लगे — “ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी की माई बियाई”, “कर्पूरी-कर्पूरा, छोड़ गद्दी, पकड़ उस्तरा.”

दंगे भड़क उठे — लेकिन यह सिर्फ नौकरियों की लड़ाई नहीं थी, एक नए सामाजिक ढांचे की शुरुआत थी.

राजनीतिक वैज्ञानिक हैरी ब्लेयर ने लिखा — “यह संघर्ष केवल 2,000 नौकरियों का नहीं था, बल्कि एक प्रतीकात्मक लड़ाई थी जिसने पूरे बिहार की राजनीति को हिला दिया.”

उनके मुताबिक, करपूरी ठाकुर ने आरक्षण के ज़रिए यह संदेश दिया कि — “अब बिहार की राजनीति में ‘फॉरवर्ड’ नहीं, ‘बैकवर्ड’ निर्णायक ताकत हैं. गांव से विधानसभा तक ‘द्विजों’ (उच्च जातियों) का प्रभुत्व खत्म हो गया है.” लेकिन पार्टी के भीतर दबाव बढ़ने पर ठाकुर को जनता पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर से समझौता करना पड़ा.

10 नवंबर 1978 को जारी नए आदेश में राज्य की नौकरियों और प्रोफेशनल कॉलेजों में — 20% OBC (जिनकी आयकर सीमा में न हों), 3% महिलाओं और 3% आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए आरक्षण तय किया गया. इसके बाद विरोध और हिंसक हो गया. बिहार गांव-गांव तक फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड की लकीर खिंच गई.

राजनीतिक वैज्ञानिक फ्रांसिन आर. फ्रैंकल ने लिखा — “1978 के बाद दोनों पक्षों के बीच कोई समझौते की गुंजाइश नहीं बची.”

सवर्णों के लिए यह सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सम्मान और सत्ता के क्षरण का मामला था. वे अपने “शासन के अधिकार” को छोड़ने को तैयार नहीं थे. वहीं पिछड़े तबके के नेता इस भेदभाव से जाग गए — अब वे मान चुके थे कि “जब तक ऊंची जातियां सत्ता से हटेंगी नहीं, सामाजिक बराबरी संभव नहीं.”

एक कुर्मी विधायक भोला प्रसाद सिंह ने उस वक्त कहा था — “जाति व्यवस्था को खत्म करने का तरीका यही है — ज़हर से ज़हर काटो.” कर्पूरी ठाकुर, जो कभी सभी तबकों के नेता थे, अब सिर्फ पिछड़ों के नेता बनकर रह गए, लेकिन वे डिगे नहीं.

उन्होंने इंडिया टुडे से कहा, “जो मेरे खिलाफ हैं, वही सबसे बड़े जातिवादी हैं.” मगर इस फैसले की कीमत उन्हें सरकार से चुकानी पड़ी. अप्रैल 1979 में भारतीय जनसंघ, कांग्रेस (O) और लोकदल के कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया. जनता पार्टी टूट गई, जगजीवन राम की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी (CFD) भी बाहर हो गई. 19 अप्रैल 1979 को ठाकुर को विधानसभा में बहुमत परीक्षण का सामना करना पड़ा — 135 वोट उनके खिलाफ और 105 उनके पक्ष में पड़े.

सरकार गिर गई और कर्पूरी ठाकुर कभी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सके.

अकेला व्यक्ति

1952 के चुनाव प्रचार के दौरान ठाकुर ने सड़क किनारे गोइठा (उपला) थापती कुछ महिलाओं को देखा. वे अपनी साइकिल से उतरकर उनके पास गए और कहा, “मुझे वोट दीजिए.”

महिलाएं भड़क उठीं. उनमें से एक ने कहा, “इहे गोबर से तोरा सबके मुंह रंग देबू. हम आपन वोट कर्पूरी के देबे (जा, नहीं तो इस गोबर से तेरे चेहरे पर पोत दूंगी. हम तो अपना वोट कर्पूरी को ही देंगे).”

तीन दशक बाद, वही व्यक्ति—जिसने उत्तर भारत की राजनीति का चेहरा बदल दिया और समाजवाद को किताबों से निकलकर गांव-गांव की गलियों तक पहुंचा—अपने जीवन के अंतिम दौर में लगभग अकेला रह गया.

ऐसा कैसे हुआ?

1980 के दशक में, कर्पूरी ठाकुर ने एक बार कहा था कि यादव नेताओं से निपटना “शेर की सवारी” करने जैसा है. यही वाक्य उनके राजनीतिक पतन की सबसे अहम कुंजी है.

वरिष्ठ पत्रकार जगपाल सिंह ने Economic and Political Weekly में प्रकाशित अपने शोधपत्र में लिखा कि 1960 के दशक तक यादव, कुर्मी और कोइरी जैसी ‘ऊपरी पिछड़ी जातियां’ बिहार में एक बड़ी सामाजिक-राजनीतिक ताकत बन चुकी थीं, लेकिन उनके पास अपने समुदाय से कोई बड़ा नेता नहीं था.

तब तक वे कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व को स्वीकार करते रहे, लेकिन 1980 के दशक में दो बातें बदल गईं—पहली, आरक्षण नीति अब हकीकत बन चुकी थी और दूसरी, ठाकुर के ही मार्गदर्शन में इन जातियों से एक नई पीढ़ी के नेता उभर आए थे—जिनमें सबसे प्रमुख थे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार.

जगपाल सिंह लिखते हैं, “1979 में कर्पूरी ठाकुर सरकार गिरने के कुछ समय बाद ही इन नए नेताओं को अपनी जातीय ताकत का एहसास हुआ और उन्होंने ठाकुर के नेतृत्व को चुनौती दे दी, जो अपनी जाति की कम संख्या के कारण कमजोर स्थिति में थे.”

पत्रकार शंकरशन ठाकुर की किताब The Brothers Bihari में एक घटना ठाकुर की उस तन्हाई को दिखाती है जब वे विपक्ष के नेता थे. वे बीमार थे, लेकिन एक दिन विधानसभा जाना पड़ा. राज्य के दो बार मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर के पास खुद की कोई गाड़ी नहीं थी. उन्होंने किसी के ज़रिए लालू को संदेश भेजा कि अपनी जीप से उन्हें विधानसभा छोड़ दे.

लालू का जवाब चौंकाने वाला था—“मेरी जीप में अभी तेल नहीं है. आप कर्पूरी जी से कहिए, वे खुद की एक कार खरीद लें. इतने बड़े नेता हैं.”

जगपाल सिंह के मुताबिक, 1983 में विधानसभा के स्पीकर शिव चंद्र झा (कांग्रेस विधायक, जो ठाकुर से नफरत करते थे) की मिलीभगत से लोक दल के यादव विधायकों ने ठाकुर के खिलाफ बगावत कर दी. लोक दल में यादव विधायक आधे से ज्यादा थे. नतीजतन ठाकुर की जगह अनूप यादव विपक्ष के नेता बन गए. कुछ ही समय बाद लालू यादव ने अनूप की जगह ले ली.

एक टूटे हुए कर्पूरी ठाकुर ने दुखी होकर कहा था, “अगर मैं यादव जाति में जन्मा होता, तो इतनी बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ती.”

तीन साल बाद, कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया.

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: लालू, नीतीश ने कर्पूरी ठाकुर की विरासत को सीमित कर दिया, वह बिहार के आंबेडकर थे