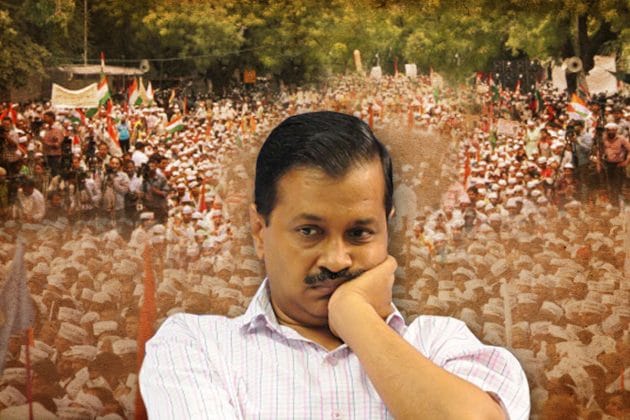

जिस नींव पर ‘आप’ की इमारत खड़ी की गई थी, वही ढह गई है और व्यवस्था-परिवर्तन से लेकर देश को बचाने तक के तमाम बड़े-बड़े वादे हवा हवाई साबित हो गए हैं.

आम आदमी पार्टी (आप) का जन्म किस दिन, किस घड़ी पर हुआ था इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है. तकनीकी तौर पर कहें तो इसके प्रथम संस्थापकों ने, जो भ्रष्टाचार विरोधी अपनी मुहिम में राजनीति को कीचड़ का गड्ढा कहते नहीं थक रहे थे, 4 अगस्त 2012 को घोषणा की थी कि वे खुद इस कीचड़ में कूद रहे हैं. वैसे, अपनी किताब में मैंने लिखा है कि इसका जन्म 2010 के दौरान किसी समय हुआ था, जब ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ आंदोलन सड़कों पर शुरू हुआ था और अण्णा हजारे इसके प्रतीक, ब्रांड एंबेसडर, और मुख्य प्रवक्ता बने थे. इस बात में तो किसी को संदेह नहीं था कि इसके सूत्रधार युवा अरविंद केजरीवाल थे.

यह नई ताकत निराकार-सी बनी रही. इसका कोई स्पष्ट घोषणापत्र या एजेंडा नहीं रहा, सिवा इसके कि यह जन लोकपाल नामक ब्रह्मास्त्र से भ्रष्टाचार का नाश करना चाहती है. कोई विचारधारा नहीं थी. यह बात इसके लिए काफी उपयोगी भी रही क्योंकि इसने सभी कोनो से लोगों को आकर इसके मंच पर इकट्ठा होने की सुविधा जुटा दी और प्राइमटाइम तथा सोशल मीडिया पर अण्णा की नई चमक का फायदा उठाने का भी मौका दिया. उनका मंच विचारधारा से इतना विरक्त था कि एकदम विपरीत मान्यताओं वाले भगवाधारी, स्वामी अग्निवेश और बाबा रामदेव भी इस मंच पर साथ-साथ बैठ सकते थे. इसने वामपंथी झुकाव वाले वकील प्रशांत भूषण और दक्षिणपंथी झुकाव वाले मंचीय कवि कुमार विश्वास को भी जगह दी. इसका बागी तेवर और आदर्शवाद ने मीडिया के कई नेकनीयत युवाओं को आकर्षक लगा और वे भी इसके साथ हो गए. मनीष सिसोदिया, आशीष खेतान, और आशुतोष उनमें सबसे प्रमुख उदाहरण हैं.

यह मेधा पाटकर से लेकर अखिल गोगोई और मयंक गांधी तक कई बड़े एक्टिविस्टों के लिए एक विशाल तंबू बन गया. कई प्रोफेशनल्स (मीरा सान्याल), सेवानिवृत्त वरिष्ठ नौकरशाह (पुणे के अरुण भाटिया) और न्यायाधीश (संतोष हेगड़े) भी इस तंबू के नीचे आए. इसी तरह वामपंथी झुकाव वाले योगेंद्र यादव सरीखे उदारवादी बुद्धिजीवी भी इसके साथ हो गए.

उन उथलपुथल भरे वर्षों में उस आंदोलन के मकसद, तौरतरीके, उसके द्वारा गढ़ी जा रही गाथाओं पर सवाल उठाने के लिए काफी हिम्मत चाहिए थी. हमने इसकी कुछ कोशिश की तो हमारी, उम्मीद के मुताबिक, लानत-मलामत की गई. वैसे, हमारा मुख्य सवाल यह था कि इस समूह का मकसद क्या है? हमें कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने जो संक्षिप्त मैनिफेस्टो लिखा है उसे पढ़ लें. इसे पढ़कर यही लगा कि इसे कुछ खोखले मिथकों को जोड़कर तैयार किया गया है. हमारा कहना यह था कि क्या आप बिना किसी विचारधारा के, कोई टिकाऊ राजनीति कर सकते हैं? केवल भ्रष्टाचार का विरोध ही काफी नहीं है.

उनका कहना था कि यह सवाल न केवल बेमानी है बल्कि पूर्वाग्रहग्रस्त भी है. हमने यह सवाल उठाने की हिम्मत कैसे की? जब उनका नारा बस यह था कि ‘मेरा नेता चोर है’, तो उनकी कोई राजनीतिक विचारधारा कैसे हो सकती थी? संसद को चोरों-डकैतों का अड्डा कहा गया. जन लोकपाल केवल गैर-राजनीतिक लोग हो सकते थे, चाहे वे नोबल और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हों. सीबीआइ नई संप्रभुतासंपन्न सत्ता बनने वाली थी, और पड़ोसियों को एक-दूसरे की जासूसी करनी थी. अंततः ‘‘व्यवस्था-परिवर्तन की खातिर और कोई विकल्प न होने के कारण’’ उन्होंने एक दोपहर को खुद ही नेता बनने का फैसला कर लिया. मेरे जैसे ऑबजर्वर के लिए यह एक खुशनुमा दोपहर थी, जब वे अपनी पीठ खुद ठोक रहे थे.

एकदम युवा लोगं द्वारा चलाया जा रहा एक स्मार्ट जनांदोलन जब एक राजनीतिक दल में तब्दील हो गया, तो उनके सामने एक प्रत्याशित चुनौती खड़ी हो गई- तालमेल की कमी की. जिस मकसद ने उन्हें जोड़ कर रखा था वह सत्ता के नशे में टूट गया. अब जोश भ्रष्टाचार खत्म करने का नहीं बल्कि हद से हद इतने का रह गया कि एक साफ-सुथरी सरकार देकर एक मिसाल पेश की जाए. लेकिन यह होता नहीं है. इसका एक अच्छा उदाहरण असम का सुपर लोकप्रिय छात्रआंदोलन है, जो एक स्थायी राजनीतिक दल बन गया. 1985 में उसने पहला चुनाव लड़ा और जोरदार कामयाबी हासिल की, बहुत कुछ ‘आप’ की तरह. लेकिन उसका जो लक्ष्य (विदशी घुसपैठियों को निकालने का) था वह अधर में लटक गया. उस आंदोलन के कई नेता आज भाजपा में हैं. उनमें मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, और हमारे लिए सबसे परिचित चेहरे, उनके सबसे अहम मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी शामिल हैं. असम आंदोलन के राजनीतिक अवतार असम गण परिषद का सबसे बड़ा धड़ा बीते दिनों में वामपंथियों के साथ सत्ता भोगने के बाद अब भाजपा का जुनियर पार्टनर है. रोग क्या है? यह कि लक्ष्य खो गया, और शून्य को भरने के लिए कोई विचारधारा नहीं थी, तो जिसको जो सूझा उस राह चल पड़ा.

‘आप’ को भी इसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा, मगर एक फर्क था. इसके कई प्रमुख संस्थापक मन में कटुता लिये इससे किनारा कर गए. इनमें से दो सबसे प्रमुख हस्तियों- योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण- ने प्रतिद्वंद्वी, और अधिक समाजवादी तेवर वाली राजनीतिक पार्टी बना ली है. कुछ लोग अपनी हताशा दूसरी तरह जाहिर कर रहे हैं- अण्णा ‘‘सत्ता के भूखे’’ केजरीवाल की बराबर आलोचना करते रहते हैं; मयंक गांधी ने नाराजगी भरी किताब लिख डाली है. जिन मंत्रियों को केजरीवाल ने निकाला, वे ट्वीट करके उनकी लानत-मलामत करते रहते हैं. अब, इस कड़ी में सबसे ताजा है पंजाब ‘आप’ का नेतृत्व. अभी एक साल पहले ऐसा लग रहा था कि यह पार्टी इस राज्य को भी अपने कब्जे में लेकर राष्ट्रीय ताकत के रूप में उभरेगी. लेकिन अंतिम क्षण में वह क्यों नाकाम हो गई, इसकी चर्चा मैं अपने स्तंभ ‘नेशनल इंटरेस्ट’ में पहले ही कर चुका हूं.

लेकिन एक अंतर यह है कि जनांदोलनों से उपजी एजीपी और दूसरी छोटी राजनीतिक ताकतों के विपरीत ‘आप’ के पास केजरीवाल के रूप में एक मशहूर सुप्रीमो है, जिसे चुनौती देने वाला कोई नहीं है. 2010 के बाद के इन आठ वर्षों में उन्होंने दिखा दिया है कि वे नरेंद्र मोदी की तरह ही सत्ता की सियासत के बेरहम खिलाड़ी हैं. इसका परिणाम यह हुआ है कि उनकी पार्टी ने आदर्शवाद, युवाओं वाली मासूमियत को त्याग दिया है और व्यक्तिपूजा को बढ़ावा दिया है, जहां दूसरी पंक्ति को पनपने नहीं दिया गया है.

जब किसी चुनौती या प्रतियोगिता की बात आती है तो मोदी की तरह केजरीवाल का भी सिद्धांत यही लगता है कि ‘जो हमसे टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा’. लेकिन चाहे चुनौती देने वाला अंदर का हो या प्रतिद्वंद्वी बाहर का हो, सबके लिए वे दूसरा तरीका अपनाते हैं- उन्हें अपमानित करने और उन पर बेलगाम आरोप उछालने, व्यक्ति की ईमानदारी पर चोट करने, निचले स्तर तक जाकर अपमानित करने का, भले ही उन सबका कोई ठोस आधार या प्रमाण न हो.

वास्तविक जीवन में हर चीज के इस्तेमाल की समयसीमा तय है. बेबुनियाद आरोप लगाकर डराने के इस तरीके के तीन आधार है- पहला, उनकी अपनी भ्रष्टाचार मुक्त छवि जो उनके आरोपों को कारगर बनाएगी; दूसरा, वे खुद इतने निडर विद्रोही हैं कि उनके हमलों को लोकप्रिय समर्थन मिलेगा और प्रतिद्वंद्वी का मनोबल गिरेगा; और तीसरा, अगर पीड़ित व्यक्ति अदालत में भी जाता है तो वहां का सिलसिला तो अनंत काल तक चलता रहेगा. इसने एक दुखद राजनीतिक विरोधाभास पैदा कर दिया- सबसे सुशिक्षित नेताओं से बनी भारत की सबसे नई राजनीतिक पार्टी सबसे बेअदब पार्टी बन गई है.

लेकिन उक्त तीनों आधार बदल गए हैं. सत्ता में तीन साल होते-होते उन्हें अपनी ही पसंद के पार्टीजनों को भ्रष्टाचार से लेकर नैतिकता के उल्लंघन तक के आरोपों में मंत्रिमंडल से निकालना पड़ा. जाहिर है, इसने साबित कर दिया कि उनकी चादर भी सफेद नहीं है. अरुण जेटली के साथ मुकाबले में कानूनी कार्यवाही की गति इतनी तेज रही कि केजरीवाल खुद दहशत में पड़ गए. उन्हें मालूम पड़ गया कि उनके हमलें से पीड़ित हुए लोग इतने ताकतवर हैं कि वे जिन करीब 30 कानूनी चुनौतियों से रू-ब-रू हैं उनमें उन्हें कोई राहत नहीं मिलने वाली है. इसलिए उन्होंने कदम पीछे खींच लिये हैं. इसका मतलब यह है कि उपरोक्त तीन आधारों में से दूसरा- यह कि वे एक निडर विद्रोही हैं- भी झटका-दो-और-सियासत-चलाओं की उनकी चाल को सफल बनाने में मदद नहीं करता.

‘आप’ तीन साल पहले जो राजनीतिक ताकत थी, आज उसका एक अंश भर रह गई है. दिल्ली में तो वह अभी भी ताकतवर है. अपने लोकलुभानवाद और कुछ कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से उसने दिल्ली के गरीब तबके में अपनी मजबूत जगह बना ली है. लेकिन मध्यवर्ग ने उसे खारिज कर दिया है. फिर भी आज भी वह दिल्ली में चुनाव जीत सकती है. परंतु केजरीवाल और उनकी पार्टी का लक्ष्य दिल्ली जैसे एक आधे-अधूरे राज्य में सिमटकर ममता बनर्जी जैसा बनकर रह जाना नहीं था. वे व्यवस्था-परिवर्तन, देश को बचाने के लिए आए थे. वह सब खत्म हो चुका है. क्या अब वे फिर उठ खड़े हो सकते हैं? राजनीति में कब क्या हो, कहा नहीं जा सकता. हम फिर ‘आप’ की वापसी देख सकते हैं लेकिन यही उम्मीद करेंगे कि गालीगलौज की राजनीति की वापसी नहीं होगी.