कोलकाता में लोग, खासकर अपर मिडिल क्लास के लोग, मुझसे अक्सर पूछते हैं कि ममता बनर्जी को भारतीय उदारवादियों से इतना ज़्यादा और वह भी लगभग बिना सवाल उठाए, समर्थन क्यों मिलता है. वे पूछते हैं—क्या हमें यह एहसास नहीं है कि ममता की तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में बहुत अच्छा शासन नहीं दिया है? क्या हमें नहीं पता कि खासकर ज़िलों में तृणमूल के कार्यकर्ताओं में गुंडे भी शामिल हैं? और यह कि अल्पसंख्यकों के लिए उनका समर्थन कहीं खतरनाक रूप से खुशामद या तुष्टिकरण के करीब तो नहीं चला जाता?

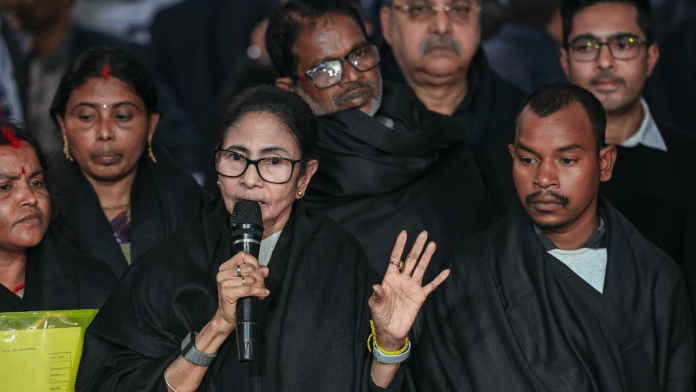

मैंने बुधवार को इन सवालों के बारे में सोचा, जब ममता सुप्रीम कोर्ट को संबोधित करने वाली पहली मुख्यमंत्री बनीं और उन्होंने पूरे जोश के साथ अपना पक्ष खुद रखा. मुझे नहीं पता कि इस मामले का क्या नतीजा होगा या माननीय जज ममता के तर्कों को कैसे लेंगे, लेकिन एक बात में कोई शक नहीं है: कोर्ट में उनकी मौजूदगी ने न सिर्फ एक लड़ाकू नेता के रूप में ममता की छवि को फिर से साबित किया, बल्कि यह भी समझाने में मदद की कि उदारवादियों के बीच उन्हें इतना समर्थन क्यों मिलता है.

मैं ममता को तब से जानता हूं जब मैं 1980 और 1990 के दशक में कोलकाता में रहता था और मैं उनके साहस की तारीफ करता था. आज हम यह भूल जाते हैं कि उस समय पश्चिम बंगाल पर शासन कर रही सीपीएम ने डर का राज कायम कर रखा था. जो प्रकाशन राज्य सरकार की आलोचना करते थे—जैसे एबीपी ग्रुप, जहां मैं कभी काम करता था, उन्हें धमकाया जाता था और हिंसा का सामना करना पड़ता था. एबीपी के मामले में, यह एक सीपीएम-समर्थित हड़ताल के रूप में सामने आया, जिसमें पुलिस ने आंखें मूंद लीं, जबकि एबीपी के कर्मचारियों पर हमले किए गए. आम तौर पर पुलिस बल खुलकर पक्षपाती था और सत्तारूढ़ पार्टी की एक शाखा की तरह काम करता था.

इस डर के माहौल ने सीपीएम की उस भूमिका को ढक दिया, जिसके तहत उसने अपने लंबे शासन के दौरान उद्योगों को बंगाल से बाहर भगा दिया और राज्य की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया. यह शुरुआत में पूंजीवाद के खिलाफ जंग के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन आखिरकार यह एक तमाशा बन गया, क्योंकि कई पार्टी पदाधिकारी कारोबारियों से रिश्वत लेने लगे. पत्रकार मज़ाक में कहते थे कि सीपीएम का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) नहीं, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मारवाड़ी) है, क्योंकि वह व्यापारियों, प्रॉपर्टी डीलरों और व्यवसायियों से पैसा लिया करती थी. (अगर यह बात संकीर्ण लगे तो मुझे खेद है, लेकिन उस दौर में बंगाल में अमीर लोग ज़्यादातर मारवाड़ी ही होते थे.)

राज्य में मुख्य विपक्ष कांग्रेस सुस्त और कमजोर थी. हालात को और खराब इस बात ने किया कि केंद्र में उसका नेतृत्व ज्योति बसु की झूठी-सी किंवदंती पर भरोसा करता था और बंगाल के मुख्यमंत्री को एक महान राजनेता मानता था.

ममता ही लगभग अकेली कांग्रेस नेता थीं, जिनमें ज्योति बसु और सीपीएम से टकराने की हिम्मत थी. उन्हें अपनी इस बगावत की कीमत चुकानी पड़ी. कई मौकों पर सीपीएम कार्यकर्ताओं और लाठीधारी पुलिसकर्मियों ने सड़कों पर उन्हें पीटा और अपनी चोटों से उबरने में उन्हें महीनों लगे. मुझे याद है, वह दर्द में होते हुए भी अखबारों से बात कर रही थीं, उनका शरीर पट्टियों से ढका हुआ था.

तभी उन्होंने कसम खाई थी कि वह सीपीएम को खत्म कर देंगी और उन्होंने अपना वादा निभाया.

एक ‘स्ट्रीट फाइटर’

फिर भी, उस दौर में पढ़े-लिखे बंगाली उदारवादी उन्हें अपनाने में धीमे थे. उनकी कुछ आपत्तियां वर्ग-भेद वाली थीं. वह रबर की चप्पल पहनती थीं. वह साधारण और मामूली जगह पर रहती थीं. अंग्रेज़ी बोलते समय उनसे गलतियां हो जाती थीं. लोग कहा करते थे कि वह ज्योति बसु जैसी नेता नहीं हैं, जिन्होंने लंदन में विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और बैरिस्टर बने. ‘स्ट्रीट फाइटर’ शब्द तारीफ भी हो सकता है, लेकिन जब भद्रलोक ममता के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, तो वह ताना होता था. उन्हें ज्योति बसु का अंदाज़ कहीं ज़्यादा पसंद था, जो बढ़िया स्कॉच को शालीनता से घूंट-घूंट पी सकते थे, जबकि उनके खून के प्यासे कार्यकर्ता हिंसक तांडव मचाते रहते थे.

हालांकि, ममता की शानदार राजनीतिक सफलता के बाद अपर मिडिल क्लास की राय बदलनी पड़ी है, फिर भी कई भद्रलोक आज भी इस बात पर हैरान हैं कि बंगाल के बाहर उदारवादी ममता को किस हद तक एक नायिका के रूप में देखते हैं.

दरअसल, इसके कारण ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है. भारत के ज़्यादातर उदारवादियों ने चुपचाप उन लड़ाइयों में हार मान ली है, जो वे कभी लड़ा करते थे. धर्मनिरपेक्षता कभी वह मैदान हुआ करता था, जिस पर उदारवादी मर-मिटने को तैयार रहते थे. वह लड़ाई हार ली गई है और मैदान छोड़ दिया गया है. आज उदारवादी रुख यह है कि हां, भारत एक हिंदू देश है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुसलमानों के साथ बुरा बर्ताव किया जाए. यह उस रुख की तुलना में कहीं ज़्यादा सीमित सोच है, जिसे वे एक दशक पहले तक बचाने को तैयार थे.

नरेंद्र मोदी को लेकर भी उनका रवैया ऐसा ही है. पहले वे उनके उभार को एक अपवाद मानते थे और सोचते थे कि वह सिर्फ एक कार्यकाल तक ही रहेंगे. अब वे उन्हें प्रकृति की एक ऐसी ताकत मानते हैं, जिसे न रोका जा सकता है और न काबू में किया जा सकता है. कभी-कभार जब ऐसा लगता है कि हालात बदल रहे हैं, तो वह भी ज़्यादा देर तक नहीं रहता. पिछले आम चुनावों के बाद उदारवादियों ने कहा था कि बीजेपी का पतन शुरू हो गया है; अब उस राय को भी बदल लिया गया है.

हार की यह भावना धीरे-धीरे इस सच्चाई को स्वीकार करने में बदल गई है कि यह सरकार जो चाहे, कर सकती है. ऐसा कोई उदारवादी ढूंढना मुश्किल है, जिसे चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा हो या जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए ज़रा भी सम्मान हो. फिर भी आज ज़्यादातर उदारवादी मानते हैं कि चुनाव आयोग को काबू में करने का कोई तरीका नहीं है.

कई दूसरे संस्थानों के साथ भी यही हाल है: कोई भी उदारवादी यह नहीं मानता कि संसद के किसी भी सदन के पीठासीन अधिकारी सरकार की इजाज़त के बिना स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं. हो सकता है उदारवादी गलत हों; लेकिन अहम बात यह है कि वे मानते हैं कि व्यवस्था के इस ह्रास को रोका नहीं जा सकता.

इससे भी बुरा यह है कि उन्होंने राष्ट्रीय विपक्ष से बहुत ज़्यादा उम्मीद करना ही छोड़ दिया है. भले ही उसकी मंशा अच्छी हो, लेकिन वह ज़्यादातर बेअसर है. अब सरकार बनाम विपक्ष की हर लड़ाई एक ऐसे चूहे जैसी लगती है, जो एक गुस्से से भरे हाथी पर बेबसी से दहाड़ रहा हो.

यह ममता का बंगाल है

ममता बनर्जी को उदारवादियों का सम्मान इसलिए मिलता है क्योंकि वह अकेली ऐसी नेता हैं जो हार मान लेने वाली इस आम सहमति को चुनौती देती हैं. केंद्र सरकार चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न दिखे, वह उससे डरती नहीं हैं, जहां दूसरे लोग चुनाव आयोग से लड़ना छोड़ चुके हैं, वहीं ममता सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं और उसके कामकाज को चुनौती देती हैं.

भारत के बड़े हिस्से में धर्मनिरपेक्षता भले ही एक थकी हुई, फीकी पड़ चुकी अवधारणा बन गई हो, लेकिन ममता के बंगाल में यह आज भी पूरे सम्मान और गरिमा के साथ कायम है. उनके लिए यह ऐसी लड़ाई है जो न तो हारी गई है और न ही वह इसे लड़ना छोड़ने वाली हैं.

मुझे ममता से मिले हुए अब एक दशक से भी ज़्यादा हो चुका है और मैं उनकी सरकार और उनके अपने (कई जायज़) आलोचनाओं से वाकिफ हूं, साथ ही उनके बदलते-बदलते फैसले लेने के अंदाज़ से भी.

लेकिन दूर से देखने पर भी मुझे लगता है कि बुनियादी तौर पर वह नहीं बदली हैं; वह आज भी नामुमकिन लगने वाली लड़ाइयां लड़ती हैं. चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हों, वह उनसे डरती नहीं हैं. उनके आलोचक चाहे जितना ताना मारें, वह हमेशा एक कदम आगे जाकर लड़ने वाली नेता रहेंगी.

इसके अलावा, सरकार का विरोध करने वालों में से कई लोगों के उलट, ममता वास्तव में राजनीति को समझती हैं. बीजेपी ने उनके खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इसके बावजूद वह एक के बाद एक चुनाव जीतती रही हैं और अक्सर राजनीतिक विश्लेषकों और एग्ज़िट पोल करने वालों को चौंका देती हैं, जो हर बार उनकी हार की भविष्यवाणी करते रहते हैं.

और आज की यह लड़ाई जितनी भी मुश्किल लग रही हो, वह उस लड़ाई से ज़्यादा कठिन नहीं है, जो उन्होंने उस समय लड़ी थी जब उन्होंने सीपीएम और ज्योति बसु की ताकत को चुनौती दी थी—उस दौर में जब वे सर्वशक्तिमान थे और ममता की अपनी ही पार्टी ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया था.

तो हां, ममता बनर्जी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन हार मान लेने और नकारात्मकता के इस दौर में, वह उन गिनी-चुनी लोगों में से हैं जो उन मूल्यों के लिए लड़ने को तैयार रहते हैं, जिन पर वे खुद विश्वास करती हैं.

वीर सांघवी एक प्रिंट और टेलीविजन पत्रकार हैं और टॉक शो होस्ट हैं. उनका एक्स हैंडल @virsanghvi है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: ईरान के विद्रोह ने क्यों बेनकाब की लिबरल राजनीति की उलझन