फ्रॉम रशिया विद लव की तरह, शायद खुफिया अधिकारी ने सोचा होगा: इस बेहद खूबसूरत कश्मीरी कैदी की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है. कैदी के डोजियर में बाद में दर्ज किया गया, “उसका स्वभाव बेहद रोमांटिक था, और वह तीन अलग-अलग लड़कियों के साथ संबंध बना रहा था. लड़कियों में उसकी पसंद काफी हद तक महानगरीय थी, क्योंकि इनमें से एक लड़की मुस्लिम थी, दूसरी हिंदू और तीसरी बौद्ध. उसकी पसंद महंगी थी और उसका रहन-सहन शानदार था. उसके स्वभाव में ये सारी बातें होने की वजह से, ये शायद होना तय था कि वह आखिरकार जासूसी की रहस्यमयी दुनिया में फंस जाएगा.”

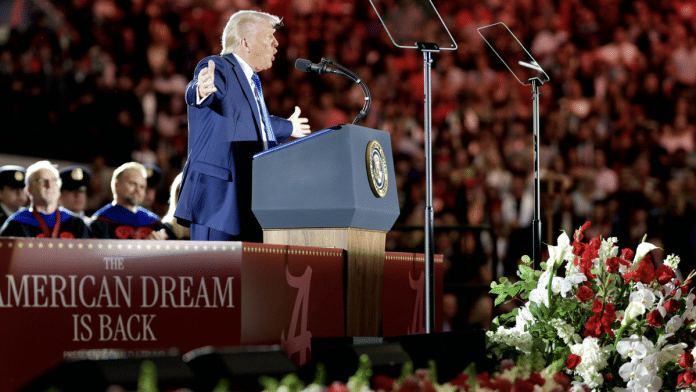

पिछले हफ़्ते, जब उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण झड़प में युद्ध विराम की घोषणा की, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने “यह देखने के लिए काम करने की कसम खाई कि क्या एक हज़ार साल बाद कोई समाधान निकाला जा सकता है.” भले ही अधिकांश लोगों ने इस विचार को एक अर्थहीन ट्रम्पियन विचार बुलबुला के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन ये शब्द आकस्मिक नहीं थे. पीढ़ियों से, यह बात काफी हद तक भुला दी गई है कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भारत-पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को नियंत्रित करने में दोनों देशों को सहयोगी बनाने की कोशिश की है.

1961 से 1965 तक चली शांति की मध्यस्थता के लिए सबसे गहन अमेरिकी प्रयास ने कई विचित्र किरदारों को जन्म दिया: तेजतर्रार प्लेबॉय-जासूस मियां गुलाम सरवर, उनके उच्च प्रशिक्षित गुप्तचरों की टीम, पाकिस्तान की खुफिया सेवाएं, जनरल और भारत और पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनयिक.

एक परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया की तरह, ये तत्व अत्यधिक ऊर्जा इकट्ठा करेंगे, जो अंततः एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध को ट्रिगर करेगा. भारत, पाकिस्तान और खुद ट्रंप के लिए, यह कहानी सावधानी बरतने का कारण प्रदान करती है.

एक मूर्ख का काम

संयुक्त राष्ट्र में अपने प्रतिनिधि फिलिप नोएल-बेकर के नेतृत्व में, यूके ने 1947-1948 के युद्ध के बाद हुई बातचीत में पाकिस्तान का समर्थन किया. यूके के लिए पाकिस्तान सोवियत कम्युनिज्म के दक्षिण की ओर बढ़ाव को रोकने वाला एक महत्वपूर्ण साथी था. इस लक्ष्य के लिए, नोएल-बेकर ने बड़ी ताकतों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की ताकि पाकिस्तान कश्मीर में राज्य समर्थित अनियमित लड़ाकों को भेजता रहे, नई प्रशासन व्यवस्था बनाए और संयुक्त राष्ट्र के अधिकार में जनमत संग्रह कराए.

तब के अमेरिकी विदेश सचिव जॉर्ज कैटलेट मार्शल ने नोएल-बेकर के प्रस्तावों में पक्षपात को पहचाना और विरोध किया. हालांकि, अमेरिका ने अपने पूर्व उपनिवेशों के मामलों में यूके की प्रधानता को मान लिया. 21 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव ने नोएल-बेकर की पूरी मांगों को नहीं माना, लेकिन यह स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के पक्ष में था.

फिर 1950 में, कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि ओवेन डिक्सन ने क्षेत्र के मुस्लिम बहुल हिस्से पाकिस्तान को देने का प्रस्ताव रखा. दोनों देशों ने अलग-अलग कारणों से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया. लेकिन भारत पर यूके के नेतृत्व वाले प्रस्ताव स्वीकार करने का दबाव बढ़ता रहा.

इतिहासकार नवनीता चड्ढा बेहरा ने लिखा है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अब अपनी जमीन पर अड़े रहने का फैसला किया और “एक इंच भी पीछे नहीं हटने दिया. वे अपनी जमीन पर अड़े रहेंगे, भले ही कश्मीर, भारत और पूरी दुनिया टुकड़े-टुकड़े हो जाए.”

1948 से 1957 तक सुरक्षा परिषद ने कश्मीर विवाद पर 18 बार बहस की, लेकिन दोनों देशों को समझौता करने पर राजी नहीं कर सका. यूके को वह युद्धविराम मिला जो उसने चाहा था, जिससे भारत पूर्व की ओर नहीं बढ़ा और फिर से युद्ध नहीं हुआ. लेकिन अन्य मध्यस्थों की तरह, वे भी सीख गए कि कश्मीर में शांति स्थापित करना बहुत मुश्किल काम है.

1958 के अंत में, फील्ड मार्शल आयूब खान ने पाकिस्तान में तख्तापलट किया, पाकिस्तान-नियंत्रित कश्मीर में सभी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी और गर्व से कहा: “राजनीतिज्ञ का सबसे बड़ा हथियार उसकी जुबान होती है, जिसे हमने नियंत्रित कर लिया है. मुझे लगता है कि कुछ समय तक सब शांत रहेगा.”

डिक्लासिफाइड कूटनीतिक तारों से पता चलता है कि भारत इस तख्तापलट को उतना उत्साह से नहीं देख रहा था, क्योंकि उसे डर था कि आयूब खान के कट्टर बयान युद्ध की चेतावनी हो सकते हैं. “एक भारतीय जनरल जो विभाजन से पहले की सेना में आयूब को जानते थे, ने कहा कि आयूब बिना परिणाम सोचे जल्दबाजी में कार्रवाई करते हैं,” यह तार कहता है.

यूके और अमेरिका के लिए, मार्शल लॉ का उठान एक अवसर था. आखिरकार एक सत्तावादी शासक था जो कश्मीर पर समझौते के लिए राजनीतिक विरोध को नजरअंदाज कर सकता था.

बातचीत की ओर

1961 की सर्दियों से ही, सीआईए अधिकारी से राजनयिक बने रॉबर्ट कोमर ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर पर बातचीत के लिए कुछ सुझाव दिए थे: एक साथ मिलकर वायु रक्षा करना, सीमा शुल्क का एक संघ बनाना, और पंजाब में खेती को साथ मिलकर चलाना भी काम कर सकता है, ऐसा उन्हें लगा. शायद नई दिल्ली को “लद्दाख में थोड़ी और बंजर भूमि” और 1948 की युद्ध विराम रेखा के साथ कुछ छोटी क्षेत्रीय रियायतें देने के लिए राजी किया जा सकता था. शायद, कौन जानता था, कश्मीर घाटी में “संयुक्त किरायेदारी” भी हो सकती थी.

कोमर के विचारों पर बहुत कम ध्यान दिया गया, 1962 तक जब चीन-भारत युद्ध ने अमेरिका को इस क्षेत्र में खींच लिया. अमेरिका ने हताश भारत को सैन्य सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया. 1962 के अंत में, यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रमंडल संबंधों के सचिव डंकन सैंडिस और अमेरिका के सहायक सचिव एवरेल हैरिमन को लंबी अवधि के सैन्य सहयोग पर बात करने के लिए भेजा गया.

हालांकि भारत किसी भी तरह की रियायत देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पश्चिमी हथियारों की ज़रूरत के कारण उस पर बहुत ज़्यादा दबाव था. भारतीय विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह और उनके पाकिस्तानी समकक्ष जुल्फ़िकार अली भुट्टो आखिरकार 1962 में बातचीत की मेज़ पर पहुंचे.

शुरू से ही, बातचीत की शुरुआत खराब रही. बातचीत शुरू होने से एक दिन पहले, पाकिस्तान ने चीन के साथ अपनी सीमाओं के सीमांकन पर एक समझौता किया, जिसके तहत कश्मीर के कुछ हिस्सों को सौंप दिया गया. फिर भी, 27 दिसंबर 1962 और 16 मई 1963 के बीच छह बार बातचीत हुई. भारत ने एक सीमा रेखा खींचने का प्रस्ताव रखा, जिससे पाकिस्तान को कश्मीर घाटी के पश्चिम और उत्तर में पूरा कब्ज़ा किया हुआ इलाका मिल जाए. हालांकि, इस्लामाबाद जम्मू में सिर्फ़ एक छोटा सा हिस्सा देने को तैयार था.

जंग की ओर लड़खड़ाते कदम

कोमर के लिए, गोपनीय दस्तावेजों से पता चलता है कि यह स्पष्ट हो गया था कि भारत पर अमेरिका के दबाव के परिणाम विपरीत हो रहे थे. उन्होंने 14 मई 1963 को एक नोट में लिखा, “मुझे आश्चर्य है कि क्या हम कश्मीर पर अपने निरंतर दबाव से खुद को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं.”

22 अक्टूबर 1963 को एक अन्य ज्ञापन में, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान “जानबूझकर कश्मीर पर तनाव बढ़ा रहा है.” कोमर का मानना था कि कश्मीर पर भारत की रियायतों की बात “एक खतरनाक पाकिस्तानी भावनात्मक प्रतिक्रिया” पैदा कर रही थी. कोमर ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से कहा, “जितना अधिक हम पाकिस्तान के भ्रम को पालते रहेंगे, उतना ही पाकिस्तान में तनाव बढ़ेगा और इस तरह की प्रतिक्रिया को रोकना उतना ही कठिन होगा.”

कोमर दूरदर्शी साबित हुए. पाकिस्तानी सेना के अंतिम कमांडर-इन-चीफ लेफ्टिनेंट-जनरल गुल हसन खान के संस्मरणों से पता चलता है कि उन्होंने “पहले से ही मौजूद पटाखे जैसी गतिविधि को तेज करने” को अधिकृत किया था, जो आतंकवाद का संदर्भ था. पाकिस्तानी सेना को मियां गुलाम सरवर जैसे गुरिल्लाओं को प्रशिक्षित करना था, जिन्हें “स्थानीय लोगों को हथियारबंद करना और उन्हें कब्जे वाली भारतीय सेना के खिलाफ उठने में मदद करना” का काम सौंपा जाना था.

फिर, 29 अगस्त 1965 को, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुहम्मद मूसा को पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू करने के गुप्त आदेश मिले. “एक सामान्य नियम के रूप में,” आदेश में कहा गया था, “हिंदू मनोबल सही जगह और सही समय पर किए गए दो-चार कठोर प्रहारों से अधिक नहीं टिकेगा.”

युद्ध कश्मीर में ताजा बर्फबारी की तरह बरस पड़ा. मियां गुलाम सरवर की गुप्त कोशिकाओं ने कुरान के पन्नों को फाड़ दिया और विद्रोह को भड़काने के प्रयास में उन्हें श्रीनगर में रोजा बल जियारत के आसपास बिखेर दिया. वुतलीगाम के छोटे से गांव में, व्यभिचार के आरोप में एक महिला को गांव के चौक पर ले जाया गया और फिर उसके सिर के पीछे गोली मार दी गई. अरिगाम में, जिहादियों ने एक हिंदू, राज नाथ के स्वामित्व वाली एक किराने की दुकान को लूट लिया; अरिजाल में, उन्होंने भारत समर्थक राजनीतिज्ञ गुलाम कादिर की हत्या करने की कोशिश की.

कैनेडी की मध्यस्थता के प्रयास ने पाकिस्तान को अपनी तलवार तेज़ करने के लिए प्रेरित किया, न कि उन्हें हल चलाने के लिए। विफलता एक पैटर्न बन गई. 2000 में बिल क्लिंटन द्वारा कश्मीर में मध्यस्थता करने की पेशकश ने 2001-2002 के टकराव का मार्ग प्रशस्त किया. बराक ओबामा द्वारा 2008 में कश्मीर में मध्यस्थता करने के अभियान के वादे ने भी जिहादियों के लिए बढ़ते समर्थन के पैटर्न को बढ़ावा दिया, जिसकी परिणति 26/11 में हुई। सच है, भारत भी इसके लिए दोषी है. कश्मीर को लेकर ट्रंप की दिलचस्पी कोई अचानक आया हुआ जोश नहीं है. उनका लक्ष्य कई अन्य चीजों की तरह सफल होना है, जहां कैनेडी और ओबामा विफल रहे.

2020 में, ट्रंप ने यह दावा करके भारत की विदेश नीति स्थापना को नाराज कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कश्मीर संघर्ष पर मध्यस्थता करने के लिए कहा था, और फिर अपने दावे को दोहराते हुए नई दिल्ली के इनकार को दरकिनार कर दिया. इसके लिए भारत भी दोषी है. 1999, 2001-2002 और फिर 2019 और 2025 में, इसने एक सैन्य संकट को जन्म दिया, जिसे नियंत्रित करने में यह असमर्थ साबित हुआ और महाशक्तियों को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित किया.

इतिहास हमें दिखाता है कि आगे खतरे हैं. भारत को इस स्व-प्रेरित विदेशी शांति स्थापना की कीमत चुकाने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए.

प्रवीण स्वामी दिप्रिंट में कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं. उनका एक्स हैंडल @praveenswami है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: मोदी के सामने कश्मीर में भारत की ‘रेड लाइन’ बहाल करने के पांच विकल्प हैं—लेकिन हर एक खतरनाक है