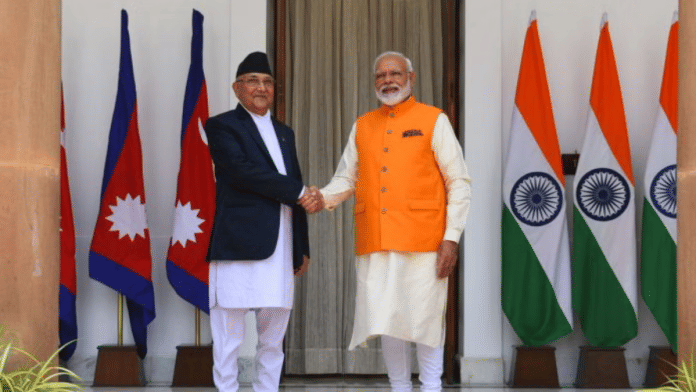

भारत ने आखिरकार नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को राजकीय दौरे के लिए न्योता दे दिया है, जो संभवतः इस साल सितंबर में होगा. नेपाल के नज़रिए से यह काफी इंतज़ार किया गया निमंत्रण था क्योंकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) प्रमुख ओली ने जुलाई 2024 में नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई थी.

यह न्योता भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दिया, जो 17 से 18 अगस्त तक दो दिन की नेपाल यात्रा पर थे. उन्हें यह बुलावा उनके नेपाली समकक्ष ने दिया था. अपनी यात्रा के दौरान मिस्री ने नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस तथा माओवादी केंद्र समेत कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की.

भारत के पड़ोसी देशों के नए चुने गए या नियुक्त नेताओं का भारत आना goodwill दिखाने और ‘इंडिया फर्स्ट’ रवैया जताने की परंपरा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ओली इस न्योते का इंतज़ार कर रहे थे.

दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में चर्चा यह रही है कि भारत ओली के रुख से नाखुश रहा है, खासकर 2019-20 की सीमा विवाद के दौरान, जब उन्होंने भारत-विरोधी भावनाओं पर आधारित अल्ट्रा-नेशनलिज़्म का सहारा लिया था. 2020 में उनके प्रधानमंत्री रहते हुए नेपाल की संसद ने एक विवादास्पद संशोधन पारित कर नेपाल का नया राजनीतिक नक्शा अपना लिया था. इस नक्शे में विवादित इलाकों को एकतरफा तरीके से नेपाल का हिस्सा दिखाया गया, जिस पर भारत ने कड़ा ऐतराज़ जताया. नक्शे में इस तरह बदलाव कर ओली ने विवाद को सुलझने के बजाय और उलझा दिया. अब नेपाल की किसी भी सरकार के लिए भले ही उसे कोई भी लीड करे पुराने हालात पर लौटना राजनीतिक तौर पर मुमकिन नहीं है. यह मामला राष्ट्रीय सम्मान का बन चुका है और कोई भी नेता अगर इसे पलटने की कोशिश करेगा तो उसकी राजनीतिक आत्महत्या तय मानी जाएगी.

जैसा कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा था, नेपाल के एकतरफा कदम “हमारे बीच की स्थिति या ज़मीन पर मौजूद हकीकत को बदलने वाले नहीं हैं”, लेकिन सीमा विवाद दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ है.

पिछले पांच सालों में नेपाल की अलग-अलग सरकारें भारत से नियमित रूप से जुड़ी रही हैं, जिनमें उच्च-स्तरीय दौरे भी शामिल रहे, लेकिन ओली ने आखिरी बार 2018 में भारत का दौरा किया था. दिल्ली के लिए परेशानी की वजह उनके राजनीतिक दांव-पेंच रहे हैं, जो अक्सर भारत-विरोधी तेवरों से भरे होते हैं, तो अब पिछले एक साल में ऐसा क्या बदला कि भारत ने ओली का स्वागत करने का फैसला किया?

यह भी पढ़ें: भारत को ओवर-टूरिज़्म पर बात करनी चाहिए, इससे पहले कि बड़ा संसाधन सबसे बड़ा बोझ बन जाए

कूटनीतिक आदान-प्रदान और ‘चाइना कार्ड’ की सीमाएं

सबसे पहले, लगातार कूटनीतिक बातचीत ने भरोसे की कमी को काफी हद तक भरने में मदद की है. पिछले एक साल में भारत से कई उच्च-स्तरीय दौरे हुए हैं जिनमें अगस्त 2024 में मिस्री का दौरा, उसी महीने नेपाल के विदेश मंत्री की दिल्ली यात्रा और अप्रैल 2025 में शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर की मंत्री स्तर की यात्राएं शामिल हैं. इन दौरों ने नेतृत्व-स्तर की मुलाकातों का रास्ता साफ किया.

इसके अलावा, दोनों प्रधानमंत्रियों की दो अलग-अलग मौकों पर मुलाकात हुई पिछले साल सितंबर में न्यूयॉर्क में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान और इस साल अप्रैल में थाईलैंड में हुए BIMSTEC सम्मेलन में. मिस्री की मौजूदा यात्रा से उम्मीद है कि ओली की होने वाली भारत यात्रा का एजेंडा तय हो जाएगा.

दूसरा पहलू है—नेपाल को वास्तविकता में अन्य देशों से, खासकर उत्तरी पड़ोसी चीन से, कितनी मदद और विकास सहयोग मिल सकता है, इसकी सीमाएं साफ हो चुकी हैं. खासकर 2015 में भारत-नेपाल सीमा पर हुए विवाद के बाद, जब काठमांडू ने दिल्ली पर कथित ‘सीमा नाकेबंदी’ का आरोप लगाया था, नेपाल ने चीन के जरिए वैकल्पिक व्यापार और पारगमन मार्गों की खोज शुरू की और इस दिशा में समझौते भी किए, लेकिन भौगोलिक दूरी, सड़क ढांचा और हिमालयी इलाका इन योजनाओं के रास्ते में बड़ी बाधा साबित हुए.

मई 2017 में नेपाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI, जिसे पहले OBOR कहा जाता था) में शामिल हुआ, जिसमें कनेक्टिविटी को केंद्रीय स्तंभ माना गया. 2018 में इसके तहत ट्रांस-हिमालयन मल्टी-डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क (THMCN) की कल्पना की गई, जो तिब्बत और काठमांडू को रेल और सड़क से जोड़ने का प्रोजेक्ट था. इसे उस समय भारत पर निर्भरता कम करने की दिशा में नेपाल का बड़ा कदम और दिल्ली के लिए ‘कूटनीतिक झटका’ बताया गया.

लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अक्टूबर 2019 की नेपाल यात्रा समेत उच्चतम स्तर के प्रयासों के बावजूद, नेपाल में BRI की पहलें अब तक ज़मीन पर नहीं उतर पाईं. दिलचस्प यह है कि अपने पिछले कार्यकालों में प्रधानमंत्री ओली ने भारत से दूर हटकर चीन के साथ रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की थी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि यह महत्वाकांक्षी साझेदारी आखिर पूरी क्यों नहीं हो सकी?

एक जवाब यह हो सकता है—इतने बड़े प्रोजेक्ट का खर्च कौन उठाएगा? चीन ऐसे प्रोजेक्ट्स पर कर्ज़ देकर अपनी पकड़ और बढ़ाना चाहता है, जबकि नेपाल चाहता है कि ऐसे काम ग्रांट्स (अनुदान) के ज़रिए हों कुछ ऐसा संदेश अलग-अलग नेपाली नेतृत्व ने बीजिंग तक पहुंचाने की कोशिश भी की है.

असलियत यह है कि चीन मुफ्त में कुछ नहीं देता. भारत के पड़ोस में, नेपाल समेत, उसकी सभी निवेश और गतिविधियां रणनीतिक और दोहरे मकसद वाली होती हैं. ऐसे में भौगोलिक रूप से छोटे देश नेपाल के लिए बीजिंग से निपटना आसान नहीं है. ‘चाइना कार्ड’ कुछ नेपाली राजनीतिक दलों, खासकर वामपंथियों के लिए तो उपयोगी हो सकता है, जो चीन को स्वाभाविक वैचारिक साथी मानते हैं, लेकिन यह भारत से जुड़ाव का विकल्प नहीं हो सकता.

भारत के साथ नेपाल की साझेदारी भरोसे और बेहतर कनेक्टिविटी पर आधारित रही है, जिसने निर्बाध व्यापार और पारगमन की सुविधा दी है. यह दोनों ही एक भू-आबद्ध (landlocked) देश के लिए ज़रूरी हैं. इसलिए कुछ मुद्दों के बावजूद पूरे रिश्ते को नकारना जल्दबाजी होगी. हाल के वर्षों में मतभेदों के बावजूद नेपाल के भारत को निर्यात के दायरे में विस्तार हुआ है जिनमें हाइड्रोपावर जैसे उत्पाद शामिल हैं, जो नेपाल के लिए बड़ा राजस्व स्रोत है और भविष्य में और बढ़ने की उम्मीद है.

एजेंडे पर मुद्दे

दोनों देशों के बीच यात्रा की रूपरेखा तय की जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ओली का मुख्य ध्यान दिल्ली के साथ भरोसा बनाने पर होगा. संभव है कि वे प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल आने का निमंत्रण दें, क्योंकि मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में अब तक वहां राजकीय यात्रा पर नहीं गए हैं. यह कदम महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

दूसरा, यह यात्रा ओली के लिए राजनीतिक रूप से भी अहम हो सकती है. नेपाली कांग्रेस के साथ उनकी गठबंधन सरकार संविधान सुधारों और नए बिलों को लेकर गतिरोध में है. चूंकि, नेपाली कांग्रेस पारंपरिक रूप से भारत के करीब रही है, इसलिए दिल्ली की एक नतीजामुखी यात्रा इस गठबंधन को मजबूत कर सकती है.

तीसरा, प्रधानमंत्री ओली भारत के साथ हवाई संपर्क बढ़ाने पर जोर दे सकते हैं, खासकर नेपालगंज और दिल्ली के बीच. नेपाल के पश्चिमी हिस्से और भारत के बीच ज़मीनी संपर्क पहले से है, लेकिन सीधी हवाई सेवा से लोगों की आवाजाही आसान होगी और यात्रा का समय कम होगा. हालांकि, भारत की भी अपनी चिंताएं हो सकती हैं — जैसे सुरक्षा और मार्ग की व्यवहारिकता. दोनों नेता इस पर चर्चा कर समझौते पर पहुंच सकते हैं. अगर ओली इसमें सफल होते हैं, तो यह न सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाएगा बल्कि घरेलू स्तर पर उनकी कूटनीतिक छवि भी मज़बूत करेगा.

इसके अलावा, व्यापार और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है. साथ ही, 1953 की प्रत्यर्पण संधि में संशोधन का मामला भी बातचीत का हिस्सा हो सकता है.

ज़ीरो-सम गेम से आगे

यह यात्रा भरोसा मजबूत करने का मौका देती है, लेकिन दिल्ली को भी खुलापन दिखाना होगा और नेपाल की जायज़ चिंताओं को संबोधित करना होगा, जिसमें नए हवाई मार्गों की व्यवहारिकता भी शामिल है.

इसके अलावा, भारतीय और नेपाली मीडिया को भी द्विपक्षीय रिश्तों पर अपनी रिपोर्टिंग के तरीके पर दोबारा सोचने की ज़रूरत है. अक्सर दोनों देशों का मीडिया आपस में भिड़ जाता है और रिश्तों में होने वाली घटनाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है.

भारतीय मीडिया के लिए, नेपाल और चीन के हर संपर्क को भारत के लिए नुकसान या दिल्ली के खिलाफ कदम नहीं माना जाना चाहिए. एक भू-आबद्ध देश होने के नाते, नेपाल का अपने पड़ोसियों से जुड़ना स्वाभाविक है. दूसरी ओर, नेपाली मीडिया को भी सोचना चाहिए कि भारत के साथ हर कूटनीतिक गतिरोध को ‘यह सही समय है भारत से दूरी बनाकर उत्तर की ओर जाने का’ जैसी रणनीति बताना ज़रूरी नहीं है.

कुल मिलाकर, भारत और नेपाल यह बेहतरीन उदाहरण हैं कि द्विपक्षीय रिश्ते ज़रूरी नहीं कि ज़ीरो-सम गेम हों. भरोसे और आपसी लाभ की भावना से रिश्ते दोनों देशों के लिए साझा समृद्धि ला सकते हैं.

(ऋषि गुप्ता वैश्विक मामलों पर टिप्पणीकार हैं. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: क्या अब हम कह सकते हैं कि हमें भारत पर गर्व है? आंकड़े तो यही बताते हैं