गुलाम नबी आज़ाद आज क्या कुछ कह रहे हैं उस सबको भूल जाइए. आज सबसे पहले तो इस सबसे कहीं ज्यादा बुनियादी सवाल पूछने की जरूरत है— हमें कांग्रेस पार्टी की हालत को लेकर परेशान होने की भला क्या जरूरत है? क्या इस पार्टी का आज कोई महत्व रह भी गया है? अगर कोई महत्व है भी तो क्यों है? और वह किन बातों का प्रतीक है?

इस पार्टी ने 2018 के बाद से चुनावी महत्व की लगभग कोई जीत नहीं हासिल की है. केरल में इसने वाम दलों को अभूतपूर्व ढंग से लगातार दूसरी बार सत्ता में वापस आने दिया; पश्चिम बंगाल में इसकी हालत और पतली हुई; हरियाणा और मणिपुर में अगर मुमकिन था तो यह फिर से सत्ता हासिल करने में विफल रही; पंजाब के अपने मजबूत किले में इसका सफाया ही हो गया. हालांकि सच कहा जाए तो इसके नेतृत्व ने यह नाटकीय राजनीतिक हाराकीरी करने में वाकई कड़ी मेहनत की.

पंजाब में इसके तीन बड़े खिलाड़ियों पर नज़र डालिए. इसके निवर्तमान मुख्यमंत्री और 50 साल का राजनीतिक अनुभव रखने वाले अमरिंदर सिंह, जिन्हें इसने खुली हिकारत के साथ खारिज कर दिया था, आज भाजपा में हैं. जिस कॉमेडियन नवजोत सिंह सिद्धू के चुटकुलों पर रीझ कर इसने उसे प्रदेश पार्टी अध्यक्ष बना दिया था वह आज ‘एक शख्स को जानबूझकर हताहत करने’ के आरोप में जेल की सज़ा काट रहा है.

और वहां मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए इसने जिस नये शख्स का आश्चर्यजनक चयन किया था और इस चयन को अविश्वसनीय और शानदार ‘दलित कार्ड’ बताया गया था, वह शख्स चुनाव हारने के बाद लापता ही हो गया. उसके बारे में अंतिम खबर यही सुनी गई वह लगभग लापता (मीडिया के लिए) है और कनाडा और अमेरिका के बीच कहीं पाया जा सकता है. उम्मीद की जाए कि वह अपने राज्य के कई लोगों के विपरीत, वापस लौट आएगा.

यह भी पढ़ें: राष्ट्रवाद पर मोदी से टक्कर लेने को तैयार केजरीवाल, उन्हें तिरंगा-दर-तिरंगा लोहा लेना पड़ेगा

पंजाब की बात हमने थोड़े विस्तार से इसलिए की क्योंकि वह तीन अहम बातों को उजागर करता है. एक तो यह पार्टी की भयंकर अक्षमता को उजागर करता है, जो इस यकीन से पैदा होती है कि आपको विरासत में इतनी ताकत मिली है कि आपकी नाकामियों के लिए कोई भी आपको जवाबदेह नहीं ठहरा सकता.

दूसरी बात यह कि आपके लिए पार्टी हित से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी व्यक्तिगत पसंद-नापसंद. और तीसरी बात यह कि भयंकर भूल करने के बाद भी आपको सुधार करने या खोयी गई जमीन को वापस हासिल करने की कोशिश करना जरूरी नहीं लगता. यह ऐसा ही है जैसे आप यह मान बैठे हों कि हमने अपना घर ढहाने का इतना शानदार काम कर दिया है कि उधर मुड़ कर देखने की जहमत क्यों की जाए.

इसका नतीजा यह है कि नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता. जो सवाल उठाते हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और बाहर जाते हुए उन्हें वफ़ादारों के हमलों का सामना करना पड़ता है. जो टिके रहते हैं वे चारे के रूप में राज्यसभा सीट हासिल करने की कोशिश करते हैं, जो अभी भी उपलब्ध हो सकती है. यह घोर अपमानजनक है. लेकिन इस मामले में तो पुतिन का रूस कहीं ज्यादा बेहतर है, जो यूक्रेन युद्ध में लड़खड़ा रहे अपने जनरलों और एडमिरलों से जवाबतलब कर सकता है.

यह हमें वापस मूल सवाल के सामने ला खड़ा करता है— पार्टी है कहां ? दो राज्यों में वह सत्ता में है, और दोनों के इसके मुख्यमंत्री हर रात इस चिंता के बोझ के साथ सोने जाते हैं कि आलाकमान कहीं किसी की बातों में न आ जाए. बाकी जगहों पर हर कोई अपनी फिक्र में लगा है.

जब भी हम कांग्रेस, उसके भविष्य, उसकी खूबियों, कमजोरियों, अवसरों, चुनौतियों पर नज़र डालते हैं तब हर बार यही पाते हैं कि उसकी हालत चंद महीने पहले की हालत से और बदतर ही हुई है. पिछले एक दशक में— मैं आठ साल नहीं बल्कि एक दशक कह रहा हूं तो इसकी भी वजह है— इस पार्टी ने जो एकमात्र जीत हासिल की है वह है राजनीति के गर्त की ओर दौड़ में.

यहां मुझे मरहूम कैफी आज़मी की याद आ रही है, जो नेहरू के बड़े प्रशंसक थे. धर्मेंद्र की 1961 की फिल्म ‘शोला और शबनम’ में अपने ऊपर तरस खा रहे हीरो के लिए कैफी ने गाना लिखा था— ‘जाने क्या ढूंढ़ती रहती है ये आंखें मुझमें/ राख के ढेर में शोला है न चिनगारी है’.

पार्टी के हश्र को लेकर गांधी परिवार कितना चिंतित है यह जानना हो तो उस झुंड पर नज़र डालिए जिसे राहुल गांधी ने अपनी ‘पदयात्रा’ के लिए इकट्ठा किया है. इस झुंड के सबसे नुमाया चेहरे हमारे प्रमुख एनजीओ और सिविल सोसाइटी के ही हैं. वे सब भले लोग हैं. लेकिन उनमें से कोई, जी हां कोई भी ऐसा नहीं है जो कहीं से चुनाव लड़ सके और अपनी जमानत बचा सके, या कहीं कुछ हजार लोगों की भीड़ ही जुटा सके. यह इतना बड़ा राजनीतिक मज़ाक है कि हम अपने ऊपर हंसने की विशाल हृदयता के लिए राहुल की तारीफ कर सकते हैं.

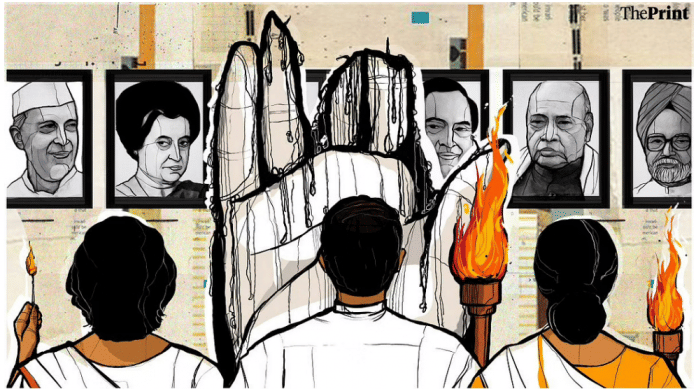

कांग्रेस का शानदार अतीत ही मानो उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन गया है. यह इतने लंबे समय तक महान, विशाल, प्रमुख पार्टी बनी रही कि इसके लिए आज की हकीकतों और भविष्य की यथार्थपरक संभावनाओं को पचा पाना मुश्किल हो रहा है. यह आज भी इस मुगालते में उम्मीद लगाए बैठी है कि भारत के लोगों को जल्दी ही यह एहसास हो जाएगा कि उन्होंने मोदी को चुन कर भूल की है. और जैसे ही उन्हें यह इलहाम होगा, वे कांग्रेस से माफी मांगेंगे और इसे फिर सत्ता सौंप देंगे. और अगर वे ऐसा नहीं करते तो ऐसे मूर्खों का आप भला क्या कर सकते हैं! हम उन पर सोशल मीडिया के उन्हीं गंवारों की फौज से हमला करवा सकते हैं जिन्हें हरेक असंतुष्ट, और मीडिया के आलोचकों को अपमानजनक रूप से खारिज करने के लिए नौकरी पर रखा जाता है. हमें मानना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि भाजपा के तमाम तरह राजनीतिक हथकंडों का जवाब देने में कांग्रेस पिछड़ गई है. आईना दिखाने वालों के खिलाफ सोशल मीडिया पर हमला करने के मामले में इसने भाजपा से ज्यादा निपुणता हासिल कर ली है.

कांग्रेस का नेतृत्व, जो गांधी परिवार और उसके इर्द-गिर्द के वफादारों की मंडली में सीमित हो गया है, ‘जी-23’ गुट के सभी असंतुष्टों को कमजोर बताकर राजनीतिक रूप से खारिज करता है, और वह सही भी है. उनमें से लगभग कोई ऐसा नहीं है जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत सके. अब दो सवाल उभरते हैं. एक तो यह कि अगर वे वाकई इतने ‘फालतू’ हैं तो आपकी नज़रों के सामने ही इतने ऊंचे कैसे हो गए? ऐसा कोई आगे क्यों नहीं बढ़ सका जो सचमुच योग्य था? और दूसरा यह कि अगर वे गिनती के काबिल भी नहीं हैं, तो यह केवल उनकी गलती है या पार्टी की गलती है?

कांग्रेस ने 50 वर्षों में यह अपनी नयी, 1971 के बाद की राजनीति तैयार की है जिसमें इसने अपने कई नेताओं को व्यवस्थित तरीके से नीचा दिखाया, खत्म कर दिया; और हर कोई किसी-न-किसी गांधी की चुनाव-जिताऊ क्षमता पर ही निर्भर हो गया. लेकिन यह राजनीति आखिरी बार करीब 40 साल पहले 1984 में कामयाब हुई थी. कोई राजनीतिक ताकत केवल यादों के सहारे कब तक आगे बढ़ सकती है? यादें खासकर पीढ़ियों की साथ धुंधली होती जाती हैं.

अब जाकर ऐसी चर्चा चली है कि गांधी परिवार ने पार्टी की अध्यक्षता लगातार कितने लंबे समय तक संभाल ली. 1998 के बाद, सोनिया गांधी 22 साल तक पार्टी अध्यक्ष रहीं; राहुल करीब दो साल रहे. 24 साल इतनी लंबी अवधि है कि आपको अपनी सफलताओं और विफलताओं का लेखा-जोखा तैयार करना चाहिए. पूरी निष्पक्षता से कहा जा सकता है कि इस अवधि में उन्होंने पार्टी को पूरे एक दशक तक सत्ता में रखा, 2004 में वाजपेयी-आडवाणी की भाजपा के मुक़ाबले झटके से जीतने के बाद.

हम स्वाभाविक रूप से यह तर्क रख सकते हैं कि 2004 में खेल की दिशा के विपरीत ‘जीत’ कांग्रेस के लिए सबसे बुरी साबित हुई, केवल इसलिए नहीं कि इसके नेता आलसी और आत्मतुष्ट हो गए. यह तो हुआ ही है, अहम बात यह है कि आत्ममंथन करने और सत्ता में वापसी को यथार्थपरक दृष्टि से देखने के बदले उसने तमाम तरह के गलत राजनीतिक निष्कर्ष निकाल लिये.

पहला निष्कर्ष यह कि वह भाजपा की ‘इंडिया शाइनिंग’ (चमकता भारत) के ऊपर ‘इंडिया डेकलाइनिंग’ (पतनशील भारत) की जीत थी. इस चक्कर में उसने सबसे अहम और राजनीतिक रूप से फायदेमंद इस पहलू को ओझल कर दिया कि भाजपा सिर्फ इसलिए हारी थी कि उसके सहयोगी उससे छिटक गए थे, उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों में भाजपा की मिलीभगत और निष्क्रियता के कारण उससे बगावत कर दी थी. वैसे, इस तरह की अप्रत्याशित जीत के मामले में ऐसा हो ही जाता है. 2004 में कांग्रेस ने अपने साथ लटके रहे तत्वों, और अपने छद्म समाजवादी इतिहास के मोह में उस सबसे अहम राजनीतिक तर्क की अनदेखी कर दी, जो उस समय और भविष्य के लिए मौजूं साबित होने वाला था.

इसने पार्टी की अपनी सैद्धांतिक और राजनीतिक दिशा से विमुख कर दिया. 1980 के बाद से, इंदिरा गांधी, उनके बाद राजीव और फिर नरसिम्हा राव भारत को पुराने तथाकथित समाजवादी तौर-तरीकों तथा अर्थनीति से दूर ले जा रह थे. इसी मुद्दे पर पार्टी अपनी ही सरकार के खिलाफ हो गई.

इसके बारे में ही तब मैंने बार-बार कहा था कि पार्टी उस रोग से ग्रस्त हो गई है जिसमें शरीर प्रतिरोध की क्षमता गंवा कर खुद को ही नष्ट करने लगता है. आज भी यही हुआ है. 2004 में उसे लॉटरी हाथ न लगी होती और उसका अहंकार इतना प्रबल न हुआ होता, तो वह भविष्य के लिए अपनी बेहतर, ज्यादा ठोस राजनीति विकसित कर सकती थी.

(इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: क्यों लुटा हिंदू कारवां, और क्या है भारतीय सेक्युलरवाद का भविष्य