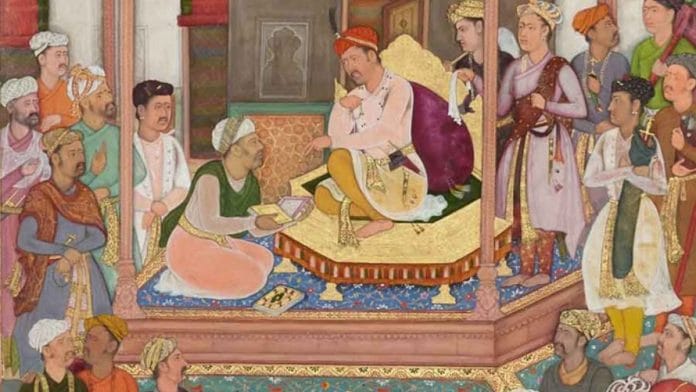

थिएटर ग्रुप ‘पीएरो ट्रूप’ के सईद आलम ने अपने एक हिंगलिश नाटक ‘अकबर द ग्रेट नहीं रहे’ के शीर्षक में शब्दों का खेल किया है जिसके दो मायने निकलते हैं. आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि ‘अकबर द ग्रेट’ नहीं रहे यानी अल्लाह को प्यारे हो गए और यह भी कि अकबर अब ‘द ग्रेट’ नहीं रहे यानी अब वे महान नहीं रहे, लेकिन क्या वह कभी महान थे भी? अगर थे, तो उन्हें महान किसने बनाया?

मुसलमानों ने तो उसे महान नहीं ही बनाया. लोक संस्कृति में उसे ‘अकबर-ए-आज़म’ (महान अकबर) नहीं बल्कि ‘अक्फर-ए-आज़म’ (महा काफिर) कहा जाता है. भारत के राजनीतिक विमर्शों में वह नापसंदगी का पात्र रहा क्योंकि उसने राजकाज में हिंदुओं को जगह देकर मुगल हुकूमत का विस्तार करने की कोशिश की और ‘दीन-ए-इलाही’ जैसी समन्वयकारी व्यवस्था और ‘सुलह-ए-कुल’ जैसी नीति के जरिए एक आध्यात्मिक एवं वैचारिक ढांचा खड़ा करने की कोशिश की.

उसने दूसरों को जो सीख दी उस पर खुद अमल भी किया. हिंदू धर्म और इस्लाम के सिवा दूसरे धर्मों के प्रति उसका सम्मान भाव उसकी सियासत में जितना प्रदर्शित होता था उतना ही उसकी निजी आस्था और उसके निजी आचरण से भी प्रकट होता था. मुसलमानों के ख्याल से इसे इल्हाद (विधर्मिता), तौहीन-ए मज़हब (ईश-निंदा) और रिद्दाह (स्वधर्म त्याग) माना जाता है. सो, मुसलमानों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी थी और उसके खिलाफ उन्होंने जो तलवार उठाई थी वह अभी म्यान में वापस नहीं लौटी है. काफिर और मुर्तद माने गए अकबर के खिलाफ जिहाद जारी है.

लेकिन इसके बारे में बातें बाद में करेंगे.

यह भी पढ़ें: कोई मुसलमान होली खेलते हुए नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाए, इसे हम आम बात क्यों न मानें?

अकबर को किसने महान बनाया?

इस लेख की शुरुआत इस सवाल से की गई है— अकबर को ‘अकबर द ग्रेट’ किसने बनाया? यह सवाल पूछना ज़रूरी है क्योंकि सिकंदर और अशोक के सिवा अकबर ही वह शासक रहा जिसके नाम के साथ यह विशेषण इस तरह जुड़ गया है कि यह उसके नाम का हिस्सा ही बन गया है.

मैं यह नहीं खोज सका कि उसके लिए इस विशेषण का उपयोग सबसे पहली बार किसने किया, लेकिन ऐसा लगता है कि विन्सेंट स्मिथ की किताब ‘अकबर : द ग्रेट मुगल’ ने इस उपाधि को लोकप्रिय बनाने और इस मुगल बादशाह के इर्द-गिर्द एक ऐतिहासिक आभा गढ़ने में मदद की, लेकिन महानता का यह आरोपण केवल ब्रिटिश खोज नहीं थी. वास्तव में यह उस बादशाह की याद के प्रति भारतीय (हिंदू) उदारता का प्रदर्शन था, जो अपनी कमियों और इक्का दुक्का क्रूरताओं— मसलन चित्तौड़ आक्रमण (1567-68)— के बावजूद बाकी दूसरे मुगल बादशाहों और सुलतानों से सौ गुना बेहतर था.

इसके बाद परेशान करने वाला एक यह सवाल उभरता है कि भारत में मुस्लिम हुकूमत आखिर कितनी अत्याचारी थी कि अकबर को महान मान लिया गया? उसके राज में तो हिंदुओं को थोड़ी राहत ही मिली और प्राथमिकता मिलना तो दूर, कोई बराबरी नहीं मिली क्योंकि राज्यतंत्र में ईरानी और तूरानी अफसरों का बोलबाला था. इससे एक और सवाल उभरता है कि क्या एक अकबर की एक अकेली मिसाल सदियों तक राज करने वाली हुकूमत के अपराधों को भुलाने के लिए काफी हो सकती है?

हिंदुओं ने अकबर को महान बनाया

विन्सेंट स्मिथ की किताब जब प्रकाशित हुई थी, लाला लाजपत राय ने एक अमेरिकी पत्रिका ‘पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली’ में उसकी समीक्षा लिखी थी. वे बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल समेत ‘लाल-बाल-पाल’ वाली जिस त्रिमूर्ति में शामिल थे, वह न केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरमपंथी गुट की अगुआई कर रही थी बल्कि हिंदूवादी राष्ट्रवाद में भी आस्था रखती थी. खुद लाला जी ने लिखा था कि वे “हिंदू राष्ट्रीयता के विचार से बंधे” हैं.

उन्होंने जो समीक्षा लिखी थी उसका पहला वाक्य यह था : “इतिहास में जिन सम्राटों को आम सहमति से महान माना गया है उनमें महान मुगल बादशाह अकबर भी शुमार है”. किताब में चित्तौड़ हमले का बड़ा जीवंत विवरण दिया गया है कि 30 हज़ार हिंदुओं को किस तरह मौत के घाट उतारा गया, सैकड़ों महिलाओं ने किस तरह ‘जौहर’ (आत्मदाह ) किया और अनेकों मंदिरों को किस तरह तोड़ा गया, फिर भी लाला जी ने अपनी समीक्षा में बादशाह का महिमामंडन किया. किताब में ये जो वर्णन किए गए हैं उनकी पुष्टि अकबर के ‘फतहनामा’ (9 मार्च 1568) से होती है.

फिर भी, लाला जी ने लिखा : “स्मिथ ने कई जगह उनके साथ बेवजह कठोरता बरती है, वे इस बात को भूल जाते हैं कि अकबर किस दौर में हुआ और उसने अपना काम किया”. वे ऐसा तब तक नहीं लिख सकते थे जब तक उन्हें यह विश्वास न होता कि अकबर ने अपनी गलतियों को बाद में दुरुस्त करने की कोशिश की. अकबर ने दुर्लभ उदारता बरतते हुए, चित्तौड़ की रक्षा करने वाले जयमाल और पट्टा की हाथी पर सवार मूर्तियां आगरा में अपने किले के फाटक पर स्थापित करके उन्हें सम्मानित किया.

जेम्स टॉड ने अपनी किताब ‘एनाल्स ऑफ मेवाड़’ में लिखा है कि “उसकी (अकबर) महत्वाकांक्षा ने जो जख्म दिए थे उन्हें भरने में वह अंततः सफल हुआ और लाखों लोगों से वह समुचित प्रशंसा अर्जित की जो उसकी कौम के किसी दूसरे शख्स को नहीं मिली”.

यह भी पढ़ें: भारतीय मुसलमानों में बौद्धिक वर्ग का अभाव क्यों है? उनके लिए यह सबसे पहले राजनीति है

सुलह की ज़रूरत

सच्चाई से सुलह कायम होती है और पश्चाताप से टकराओ बंद होता है. जो लोग बुराई पर परदा डालना चाहते हैं उन्हें ईमानदार खुलासे और सुलह की गंभीर कोशिश का सबक सम्राट अशोक और बादशाह अकबर से सीखना चाहिए. भारतीय परंपरा में पश्चाताप, प्रायश्चित और क्षमा को सर्वोच्च नैतिकता के मूल्यों में गिना जाता रहा है.

सच्चाई और सुलह के ज़रिए हर जख्म को भरा जा सकता है, हर संघर्ष का समाधान किया जा सकता है, लेकिन सुलह के लिए ज़रूरी है कि उसकी ज़रूरत को समझा जाए. इसलिए सवाल यह है कि क्या मुसलमानों के पास दूसरे समुदायों के साथ शांतिपूर्ण सहजीवन के लिए नैतिक दिशा और मजबूत वैचारिक आस्था है? या वे अभी भी उसी मध्ययुगीन सोच में गिरफ्तार हैं, जो इस्लाम को दूसरे धर्मों के साथ हमेशा जंग में उलझाए रखता है?

क्या मुसलमान अकबर को महान मानते हैं?

अकबर के प्रति मुसलमानों का रवैया उनके सामूहिक सोच का अच्छा संकेतक है. वे साम्राज्य खड़ा करने के मामले में उसकी उपलब्धियों की तो तारीफ करते हैं, लेकिन अकबर के कदमों के पीछे जो दर्शन था उसको समझने की वैचारिक क्षमता का उनमें अभाव है. कई मुसलमानों की ख्वाहिश यह है कि काश अकबर इस्लाम के मामले में अपने पोते औरंगजेब जैसा कट्टर होता.

आम राय और विद्वानों में सहमति के विपरीत, मुस्लिम समुदाय मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब की कट्टरता से ज्यादा अकबर की उदारता को दोषी मानता है. औरंगजेब की कट्टरता ने भारतीय जनता को विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया था, जबकि भारत में सबसे विशाल मुस्लिम साम्राज्य का असली संस्थापक होने के बावजूद अकबर को इस्लाम से विश्वासघात करने वाला माना जाता है जिसकी नीतियों ने मुगल साम्राज्य की नींव को कमजोर कर दिया, लेकिन ऐसा सोचने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि अगर अकबर ने सुलह और देसी शासक वर्गों को अपने राज्यतंत्र में शामिल करने की नीति न अपनाई होती तो मुगल साम्राज्य वजूद में भी नहीं आता.

अकबर से मुसलमानों की चिढ़

1579 में अकबर ने जब खुद को ‘इमाम-ए-आदिल’ (इंसाफ पसंद नेता ) घोषित करने और धार्मिक विवादों के अंतिम निर्णयकर्ता के रूप में अपने वर्चस्व की पुष्टि के लिए महज़र (आधिकारिक घोषणा) जारी किया, तो हिंदुओं को राहत देने की उसकी नीति के खिलाफ असंतोष फूट पड़ा था. उसके सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम के नेतृत्व में कट्टरपंथी जमात का विद्रोह व्यापक रूप से फैल गया. हालांकि, इसे दबा दिया गया, लेकिन जब यह जारी था तब अकबर की गद्दी डगमगा रही थी.

धार्मिक उदारता की अकबर की नीति के खिलाफ असंतोष इतना गहरा था कि उसके दरबार के इतिहासकर अब्दुल कादिर बदायुनी (1540-1615) ने अपने गुप्त ग्रंथ ‘मुंतखब-उत-तवारिख’ में उसकी कड़ी आलोचना की और उस पर इस्लाम के रास्ते से बहकने की गंभीर मजहबी तोहमत तक लगा दी.

आधुनिक मुस्लिम इतिहास में अकबर की जगह

इतिहासकार इश्तियाक हुसैन कुरेशी ने अपनी किताब ‘द मुस्लिम कम्यूनिटी ऑफ द इंडो-पाकिस्तान सब-कंटिनेंट (610-1947)’ में लिखा है : “अकबर ने राज्यतंत्र के स्वरूप में गहरा परिवर्तन किया, लेकिन वह मुस्लिम सल्तनत नहीं रही…अकबर उनके समर्थन पर उतना निर्भर नहीं रहा जितना पिछले सुल्तान थे. उसके राज में मुस्लिम सभी समुदायों के साथ एक और समुदाय भर थे, जो हुकूमत की काउंसिलों को नियंत्रित करते थे और उसकी सैन्य ताकत थे…अकबर ने अपनी नीतियों से इस्लाम को इतना कमज़ोर कर दिया था कि हुकूमत के मामलों में दोबारा उसका वर्चस्व नहीं लौटाया जा सकता था.”

राजपूतों के मामले में अकबर की नीति की आलोचना करते हुए कुरेशी ने लिखा है: “शुरू में मुगलों ने इस बात पर संतोष और गर्व तक महसूस किया कि हिंदुओं ने “इस्लाम की तलवार भांजनी शुरू कर दी है, लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि वे हमेशा इस्लाम के हक में तलवार नहीं भांजेंगे.”

अकबर की धार्मिक और राजपूत नीतियों को भारत में इस्लाम के प्रसार की गति को धीमी करने और मुसलमानों की अलग पहचान को कमजोर करने के लिए अक्सर जिम्मेदार बताया जाता है — उस पहचान को जिसके इर्द-गिर्द भारत में मुस्लिम राजनीति और मजहब घूमती रही है.

20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम चिंतकों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और शायर अल्लामा इकबाल में तमाम आपसी मतभेद थे मगर अकबर को विधर्मी और स्वधर्म त्यागी घोषित करने में दोनों एकमत थे. आज़ाद ने ‘तज़्किरा’ (1919) में अकबर के लिए ‘इल्हाद’ (विधर्म) विशेषण का इस्तेमाल किया और अकबर की नीतियों के प्रमुख आलोचक नक्शबंदी सूफी, शेख अहमद सरहिंदी (1564-1624) को महिमामंडित करते हुए उनकी विस्मृत विरासत को बहाल करने की कोशिश की.

इतिहासकार मुजफ्फर आलम ने लिखा है कि आज़ाद ने अकबर के मुकाबले सरहिंदी को खड़ा करने की जो कोशिश की उसे “इतिहास में लंबी उम्र मिली…लेकिन दक्षिण एशियाई मुस्लिम सोच और इतिहास में सरहिंदी की प्रमुखता की लगभग कोई बराबरी नहीं कर सकता और उनकी तुलना केवल दिल्ली के शाह वली अल्लाह (मृत्यु 1762) से की जा सकती है. कुछ हलकों में उन्हें इस उपमहादेश में एक आज़ाद ‘होमलैंड’ के विचार को जन्म देने का श्रेय दिया जाता है”.

सरहिंदी के आध्यात्मिक अनुयायी इकबाल ने अपनी एक कविता में उन्हें भारतीय मुस्लिम समुदाय का रहनुमा कहा है : ‘वो हिंद में समाए मिल्लत का निगहबान’. एक फारसी कविता में उन्होंने औरंगजेब का गुणगान और अकबर की निंदा करते हुए लिखा : ‘तुख़्म-ए-इलहाद के अकबर परवरिद’.

अकबर : कई नज़रों में

हिंदू और मुसलमान अकबर को हमेशा अलग-अलग नज़र से देखते रहे हैं. जिस राजनीतिक व्यवस्था का सर्वोच्च लक्ष्य हिंदुओं का दमन था उसमें अकबर ने हिंदुओं के साथ जो उदारता बरती उसके चलते हिंदू समुदाय उसे काफी ऊंचा दर्जा देता रहा है. उसने गैर-मुस्लिम समुदायों को अपमानित करने वाले जज़िया टैक्स (कुरान 9:29) को खत्म किया. इस टैक्स के बोझ ने इस्लामी आक्रमणों के पहले दौर में (ईरान से लेकर सासानी क्षेत्र के मध्य एशिया तक और पूर्व रोमन साम्राज्य में सीरिया से लेकर मिस्र तक) कई लोगों को अपना धर्म बदलने पर मजबूर किया. ऐसा ही भारत में भी हुआ.

जज़िया कितना अपमानजनक था इसका अंदाज़ा जियाउद्दीन बरनी के उस विवरण से लगता है जिसमें मुल्ला काज़ी मुगीसुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी को यह सलाह दी है: “महसूल वसूलने वाला जैसे ही उससे (हिंदू) बकाया मांगता है, वह बड़े अदब से और नर्म-मिज़ाज़ी के साथ, बिना कोई हील-हुज्जत किए भुगतान कर देता है और महसूल वसूलने वाला अगर उसके मुंह में थूकना चाहता है तो वह बिना कुछ कहे अपना मुंह खोल देता है ताकि वह उसमें थूक सके…” सदियों बाद औरंगजेब ने भी जज़िया के बारे में ऐसा ही कुछ कहा: “इसका मकसद बुतपरस्ती को दबाना है, इस्लाम और मुकम्मिल एतमाद को इज्ज़त बख्शना है. इस तरह हम अपना फर्ज़ अदा करेंगे, हुकूमत के खज़ाने को आमदनी होगी और काफिरों को रुसवा किया जाएगा”.

मुस्लिम हुकूमत के लंबे इतिहास में वह पहला बादशाह था जिसने हिंदुओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया, उसके बाद बना कोई बादशाह इस बुनियादी शालीनता का पालन करने में उससे आगे नहीं निकला. उसकी राजपूत नीति न केवल राजनीतिक विवेक की मिसाल थी बल्कि देसी लोगों के अधिकारों के प्रति नैतिकतापूर्ण व्यवहार का परिचय भी देती है.

यही नहीं, समावेशी राज्य-व्यवस्था बनाने के लिए उसने ‘सुलह-ए-कुल’ का दर्शन पेश किया और मिश्रित संस्कृति की ज़रूरत को पहचानते हुए ‘तौहीदे इलाही’ (जिसे दीन-ए-इलाही के नाम से जाना जाता है) जैसे आध्यात्मिक पंथ की स्थापना की.

अकबर से क्यों नाराज़ हैं मुसलमान?

ठीक उन्हीं वजहों से, जिन वजहों से हिंदू उसे महान कहते हैं. जैसा कि अबुल फज़ल ने ‘अकबरनामा’ में लिखा है, अकबर से मुसलमानों की नाराज़गी की असली वजह यह है कि “अकबर मनुष्य के सभी वर्गों से हमदर्दी के साथ पेश आता था और हर धर्म के साधुओं तथा सभी आस्थाओं के संतों से उनके धर्म के बारे में जानने की कोशिश करता था.”

मुसलमान अकबर का आकलन एक ही पैमाने से करते हैं, दकियानूसी इस्लाम के पैमाने से, लेकिन अकबर इस चौखटे से कहीं ज्यादा बड़ा था. अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों में वह हिंदू प्रथाओं को समाहित करता था, जो मुसलमानों को नागवार गुज़रता है. उसके इबादतखाने में तमाम धर्मों और पंथों के विद्वान जमा होते और आस्था से जुड़े सवालों पर विचार करते थे, जिनमें इस्लाम को दूसरे ‘झूठे’ धर्मों के बराबर का दर्जा दिया जाता था. यह वर्चस्ववादी धर्मशास्त्र को मंजूर नहीं था.

अकबर का ‘सुलह-ए-कुल’ उस धर्मशास्त्र से बिलकुल अलग रास्ता बताता था, जिसमें तब तक जिहाद जारी रखने का ऐलान किया गया है जब तक कि इस्लाम की जीत नहीं होती और दूसरे सभी धर्म नष्ट नहीं हो जाते. अकबर ने रामायण, महाभारत और दूसरे हिंदू ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया, लेकिन इस तरह के सम्मान को इस्लाम की तौहीन माना गया.

यह कहना हास्यास्पद ही होगा कि अकबर के कद को आज की राजनीतिक सत्ता के प्रभाव में छोटा बनाने की कोशिश की जा रही है. कड़वा सच यह है कि मुसलमानों ने अकबर को कभी ऊंचा सम्मान नहीं दिया. अगर उन्होंने उसे सचमुच इज्जत दी होती तो आज वो उसके ‘सुलह-ए-कुल’ के आदर्शों को अपनाते, जो कि ‘सर्व धर्म समभाव’ के समान है और हिंदुओं के प्रति सुलह का वैसा भाव रखते जैसा अकबर ने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान का व्यवहार करके दिखाया.

(इब्न ख़ल्दून भारती इस्लाम के छात्र हैं और इस्लामी इतिहास को भारतीय नज़रिए से देखते हैं. उनका एक्स हैंडल @IbnKhaldunIndic है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)

संपादक का नोट: हम लेखक को अच्छी तरह से जानते हैं और छद्म नामों की अनुमति तभी देते हैं जब हम ऐसा करते हैं.

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)

यह भी पढ़ें: इस सच से रूबरू हो जाएं भारतीय मुसलमान: मुस्लिम मुल्कों को उनकी कोई परवाह नहीं