इस राष्ट्रपति चुनाव के वक्त देश जैसी कठिन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व संवैधानिक चुनौतियों से जूझ रहा है, उनके मद्देनजर कई प्रेक्षकों द्वारा इसे पिछली आधी शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपति चुनाव बताया जा रहा है. नि:स्संदेह, वह ऐसा है भी, लेकिन उसके संदर्भ में सत्तापक्ष तो सत्तापक्ष, विपक्ष के बर्ताव से भी नहीं लगता कि वह उसे इस रूप में ले रहा है. दोनों पक्षों द्वारा किये गये प्रत्याशियों के चयन में भी यह बात नहीं ही दिखाई देती और जो दिखाई देती है, वह विजय की ऐसी होड़ है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह ‘दिनकर’ जिसके बारे में बहुत पहले लिख गये हैं कि वह जाग उठती है तो जो भी आते विघ्न रूप, हों धर्म, शील या सदाचार, एक ही सदृश हम करते हैं, सबके सिर पर पाद-प्रहार.

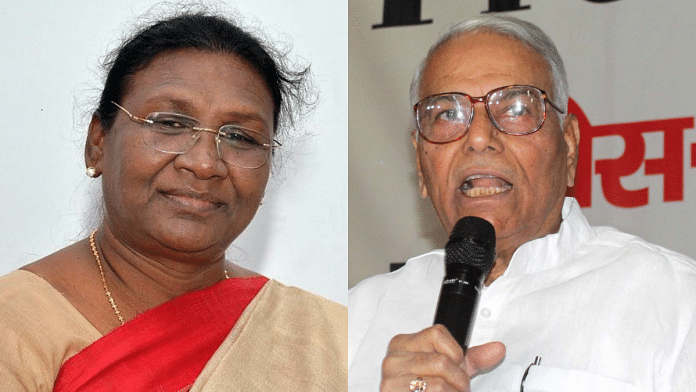

इस होड़ का फल है कि दोनों पक्षों ने अनेक दूसरे मानदंडों की उपेक्षा करके जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश की बीमारी को इस गरिमामय चुनाव तक पहुंचा दिया है. इसे यों समझ सकते हैं कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा और सत्ता पक्ष की द्रौपदी मुर्मू में से कोई भी, और तो और, अपने पक्ष की भी पहली पसंद नहीं है.

पहले विपक्ष की ही बात करें तो उसने शरद पवार, फारुख अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी के हाथ जोड़ लेने के बाद यशवंत सिन्हा पर उनके सुरखाब के परों के कारण नहीं, बल्कि इसलिए दांव लगाया कि उम्मीदवारी के ऐलान तक वर्चुअली ही सही, वे जिताऊ दिख रहे थे और 2014 के बाद से ही अपना बिखराव समेट न पाने वाले विपक्ष के लिए यह सोचना भी कुछ कम रोमांचकारी नहीं था कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें राष्ट्रपति चुनवाकर अपनी एकता का उद्घोष कर दे. उसे मालूम था कि चुनाव के समीकरण भी ऐसे हैं कि सत्तापक्ष के प्रत्याशी का बाहरी समर्थन के बिना जीतना संभव नहीं है और उसकी उम्मीदें उड़ीसा के बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस वगैरह के समर्थन प्राप्ति पर टिकी हैं.

यह भी पढ़ें: विश्वनाथ प्रताप सिंह: ‘मैं एक ओर मुड़ा, बाकी वक्त के साथ चले गये’

सीपीएम यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी पर खुश नहीं

अब भले ही माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है कि विपक्ष का उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से बेहतर हो सकता था, विपक्ष को उनके नाम ने इस संभावना के कारण कुछ ज्यादा ही आह्लादित किया कि बीजू जनता दल के सुप्रीमो व उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से उनके निजी सम्बन्ध उनको अपनी ओर ला सकते थे. साथ ही भाजपा में भी थोड़ी बहुत सेंध लगा सकते थे.

भले ही यह बात आईने की तरह साफ थी कि 2018 में भाजपा से अलग होने के बाद से वे अपने गृहराज्य तक में भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं पेश कर पाये हैं.

लेकिन विपक्ष उनकी बिहारी व झारखंडी पृष्ठभूमि को लेकर भी आशावान था. उसे लगता था कि ‘बिहार के राष्ट्रपति’ की बात आयेगी तो सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड लाइन तोड़कर उनके पक्ष में आ जायेगा. हालांकि नीतीश ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार करने में देर नहीं लगाई लेकिन विपक्ष ने इसकी उम्मीद में इस बात को भी दरकिनार कर दिया कि यशवंत सिन्हा का ज्यादातर राजनीतिक जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक फंंट भारतीय जनता पार्टी में बीता है. उसने 2018 के बाद के उसके बेहद छोटे हिस्से से ‘खुश’ होना कुबूल कर लिया, जिसमें नरेन्द्र मोदी (भाजपा नहीं) को स्वीकार न कर पाने के बाद उन्होंने भाजपा छोड़ी और कुछ भली-भली बातें कहते हुए तृणमूल कांगेस के उपाध्यक्ष पद तक की यात्रा की.

यशवंत सिन्हा ने नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी का किया था समर्थन

विपक्ष की अभिलाषा पूरी करने के लिए इसी तरह की एक अच्छी बात उन्होंने राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनने से पहले अपने ट्वीट में भी की: तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देने और विपक्षी एकता के लिए काम करने की. इसलिए कि इसके गैरतृमूकां विपक्षी दल उन्हें अपना मानने को राजी नहीं थे. उन्हें इसका लाभ भी मिला. जो विपक्ष आमतौर पर किच-किच करने और बिखर जाने के लिए प्रसिद्ध है, उसने उनकी उम्मीदवारी को लेकर अद्भुत ऐक्य का परिचय दिया. इसके बावजूद कि उन्होंने गुजरात दंगों के सिलसिले में नरेन्द्र मोदी के माफी मांगने की जरूरत से इनकार करते हुए 2014 में भाजपा द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाने का समर्थन किया था. इतना ही नहीं, मोदी सरकार में मंत्री रह चुके उनके बेटे को माॅब लिंचिंग के अभियुक्तों को फूल-मालाएं पहनाने के लिए जाना जाता है.

लेकिन उनके दुर्भाग्य से डाल डाल चल रहे विपक्ष पर सत्तापक्ष पात पात सिद्ध हुआ. उसने उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू को 11वें उपराष्ट्रपति भैरोसिंह शेखावत (2007) और 12वें उपराष्ट्रपति हाशिम अंसारी (2017) की गति को प्राप्त हो जाने दिया और केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान समेत दूसरी कई शख्सियतों को, भाजपाध्यक्ष जेपी नड्डा के अनुसार जिनकी संख्या कुल मिलाकर 20 है, दरकिनार करते हुए उड़ीसा की द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी चुन लिया. लेकिन इसलिए नहीं कि वह अपनी इस आदिवासी महिला नेता की अतुलनीय राष्ट्रसेवाओं से अभिभूत हो उठी. उसके निकट यह कांटे से कांटा निकालने जैसी बात थी. ‘बिहार के राष्ट्रपति’ के जिस इमोशनल अत्याचार के बूते यशवंत सिन्हा नीतीश के अपने साथ आने की उम्मीद कर रहे थे, अब उड़ीसा की तो क्या ‘देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति’ जैसे इमोशनल अत्याचार के बूते भाजपा ने बीजू जनता दल के सुप्रीमो नवीन पटनायक को यशवंत सिन्हा से अपने सम्बन्धों का लिहाज खत्म करने को मजबूर कर दिया है. झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कर्णधार हेमंत सोरेन भी अपने कारण देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति न मिल पाने का कलंक नहीं ही ढोना चाहेंगे. उत्तर प्रदेश में बसपा ने भी मुर्मू का साथ देना ही तय किया है.

द्रौपदी से पहले भी आदिवासी समुदाय का शख्स बन चुका है राष्ट्रपति उम्मीदवार

अकारण नहीं कि भाजपा का मंसूबा तो यहां तक है कि वह द्रौपदी को राष्ट्रपति बनाने के बहाने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान व पूर्वोत्तर के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव को भी साधना चाहती है.

साध पायेगी या नहीं? अतीत की मिसालों से समझना चाहें तो 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में पीए संगमा प्रणब मुखर्जी के मुकाबले अनुसूचित जातियों व जनजातियों को नहीं ही साध पाये थे. मुर्मू बारे में भी लेकिन वरिष्ठ दलित नेता डाॅ. उदित राज ने इन जातियों से यह कहने में देर नहीं की है कि अनुसूचित जनजाति देखकर खुश न होना.

लेकिन आज बड़ा सवाल इसके बदले यह है कि क्या राष्ट्रपति के, जिन्हें देश का प्रथम नागरिक माना जाता है और जिनके पद में देश की प्रभुसत्ता निहित होती है, चुनाव को भी ऐसे ओछे राजनीतिक मंसूबों व जिताऊ समीकरणों से जोड़ा जाना नैतिक है? और क्या इससे इस पद का गौरव बढ़ता है? अगर नहीं तो क्या उसे कुछ बेहतर मूल्यों व नैतिकताओं से जोड़ना बेहतर नहीं होता? जरूर होता, मगर तब इस पद को इमोशनल अत्याचारों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा पाता और कोई करना चाहता तो उसे अनेक असुविधाजनक प्रतिप्रश्न झेलने पड़ेंगे.

मिसाल के तौर पर: क्या देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनकर मुर्मू आदिवासियों का उतना भी भला कर पायेंगी, जितना पहले दलित राष्ट्रपति केआर नारायणन या वर्तमान दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने अपने कार्यकाल में दलितों का किया? क्या उनके राष्ट्रपति बनने के बाद आदिवासियों की जमीनें उद्योगपतियों को नहीं दी जायेंगी? पहली महिला प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति बना देने से क्या महिलाओं की समस्याओं का थोड़ा भी समाधान हुआ था? क्या एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुस्लिम राष्ट्रपति के रहते गुजरात दंगों के पीड़ित मुस्लिमों को यथासमय इंसाफ मिल पाया था? और तब से आज तक मुसलमानों का सशक्तीकरण हुआ है या अशक्तीकरण?

साफ कहें तो यशवंत व द्रौपदी के इस मुकाबले में जदयू, झामुमो और बीजद वगैरह के सामने जैसा भी धर्मसंकट उपस्थित हो रहा हो, आम लोगों को पता है कि पहली महिला के प्रधानमंत्री जैसा सर्वशक्तिमान पद संभालने के दौर में भी महिलाओं को पितृसत्ता से लड़ाई में कुछ खास संरक्षण नहीं मिला था. लेकिन इस चुनाव में सत्तापक्ष व विपक्ष संभवतः जानबूझकर यह बात नहीं समझना चाहते. वरना जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में वे इस सर्वोच्च पद की गरिमा से नहीं खेलते. किसी कवि ने शायद ऐसी ही स्थिति के लिए कहा है: औरों को गिराने की खातिर हम खुद भी गिरे कितने नीचे!

(कृष्ण प्रताप सिंह फैज़ाबाद स्थित जनमोर्चा अखबार के स्थानीय संपादक और वरिष्ठ पत्रकार हैं. व्यक्त विचार निजी हैं)

यह भी पढ़ें: द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनना सावरकरवादी हिंदुत्व की जीत है