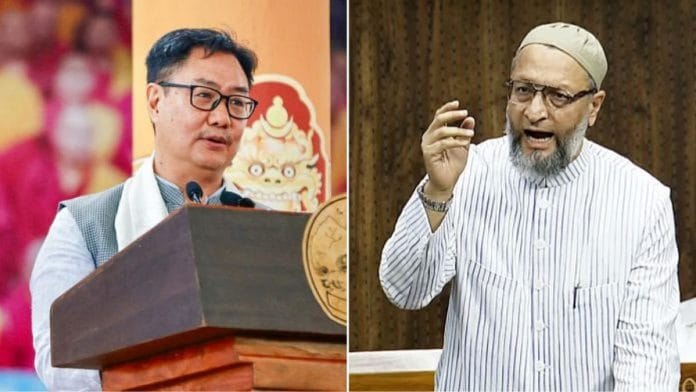

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू के द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू ने सोमवार को इंटरनेट पर हलचल मचा दी. उन्होंने कहा, “अल्पसंख्यकों को सरकार से ज़्यादा समर्थन मिलता है…जो सुविधाएं हिंदुओं को मिलती हैं, वही अल्पसंख्यकों को भी मिलती हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यकों को मिलता है, वह हिंदुओं को नहीं मिलता.”

इसके बाद रिजिजू के एक्स पोस्ट पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा पलटवार किया. ओवैसी ने जवाब में लिखा— “आप कोई राजा नहीं, संविधान के तहत बने मंत्री हैं. अल्पसंख्यकों के अधिकार भीख नहीं, उनका मौलिक अधिकार हैं.”

ज़ाहिर है, इसके बाद राजनीति में तकरार तेज़ हो गई. दोनों तरफ से बयानबाज़ी शुरू हो गई और ‘कौन सही, कौन गलत’ की होड़ मच गई.

असल में, यह बहस दो अलग-अलग सोच के टकराव का नतीजा है. एक तरफ पुरानी सोच है, जिसमें अल्पसंख्यकों को कमज़ोर और पीड़ित मानकर उनके संरक्षण की वकालत की जाती रही है. यह सोच भारतीय राजनीति में लंबे समय से चली आ रही है. दूसरी तरफ, अब एक नई सोच सामने आ रही है—जिसके मुताबिक अल्पसंख्यकों को जो विशेष सुविधाएं और योजनाएं मिलती हैं, उससे वह विशेषाधिकार वाले बन जाते हैं, जबकि बहुसंख्यक हिंदू खुद को वंचित महसूस करते हैं.

असलियत यही है कि भारत में आज बहस इन्हीं दो धारणाओं के बीच घूम रही है. रिजिजू सिर्फ अल्पसंख्यकों को मिलने वाले फायदों का हिसाब गिनाते हैं, तो ओवैसी सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ मॉब लिंचिंग और हेट स्पीच जैसी घटनाओं पर ज़ोर देते हैं. मगर दोनों ही भारत की जटिल सच्चाई के सारे पहलुओं को ठीक से नहीं दिखा रहे.

मुस्लिम समाज में भी है ऊंच-नीच

भारत समेत कई देशों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण और खास योजनाएं हैं. भारतीय मुस्लिमों के सामने भी बड़ी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां हैं, लेकिन असल सवाल यह है कि मुस्लिम समाज के भीतर जो हीरार्की यानी ऊंच-नीच है, उस पर कभी बात नहीं होती. मुस्लिम समाज में सबसे पिछड़े, सबसे वंचित हैं पसमांदा मुस्लिम, जो सबसे निचले पायदान पर हैं. आरक्षण और सरकारी योजनाओं का असली फायदा इन्हें नहीं मिल पाता.

दूसरी तरफ, माफिया जैसे मुख्तार अंसारी और मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे अपराधियों को असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता मुस्लिम नेतृत्व के नाम पर सामने रखते हैं. इन पर कार्रवाई होने पर उसे पूरे मुस्लिम समाज पर हमले के तौर पर दिखाया जाता है, जिससे साधारण मुस्लिमों की असली समस्याएं पीछे छूट जाती हैं. रिजिजू की ये बात गलत है कि भारत ही अकेला देश है जो अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देता है. कई देशों में ऐसी नीतियां मौजूद हैं, लेकिन ये सही है कि भारत में मुस्लिमों की स्थिति, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के अल्पसंख्यकों से बेहतर है.

हालांकि, रिजिजू सिर्फ उपमहाद्वीप के हालात दिखाते हैं और यह नहीं बताते कि भारत में भी सुधार की गुंजाइश है. वहीं, ओवैसी की बात सही है कि भारत को खुद के लिए ऊंचे मानक तय करने चाहिए, लेकिन खुद ओवैसी भी उस कसौटी पर खरे नहीं उतरते.

ओवैसी खुद अहमदिया मुस्लिमों को मुस्लिम मानने से इनकार करते हैं, जो पाकिस्तान जैसे देशों में दिखने वाली हटाने वाली सोच से मेल खाता है. भारतीय मुस्लिम अक्सर हिंदू बहुसंख्यकों के रवैये पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अपने ही समाज के भीतर उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव होता है जो हमारे तंग नजरिए में फिट नहीं बैठते, इस पर सवाल उठाने से बचते हैं.

यह भी पढ़ें: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद ओवैसी को राइट विंगर्स ने सराहा, लेकिन सेक्युलर पार्टियों ने क्यों बनाई दूरी

बहुसंख्यकों को भी मिलते हैं विविधता के फायदे

रिजिजू-ओवैसी विवाद पर BJP नेता प्रकाश रेड्डी ने कहा कि भारत का संवैधानिक ढांचा इसलिए है क्योंकि यहां बहुसंख्यक हिंदू हैं. कुछ हद तक यह बात सही है—किसी भी देश की पहचान पर अक्सर बहुसंख्यक समाज का असर होता है, लेकिन कई बार यह तर्क भटका दिया जाता है, जैसे कि बहुसंख्यक खुद पीड़ित हों या फिर वे दानी हों, जो ‘अयोग्य’ या ‘गैर-धर्मनिरपेक्ष’ अल्पसंख्यकों पर कृपा कर रहे हों. असल में, यहां बात को ठीक से समझने की ज़रूरत है.

एक धर्मनिरपेक्ष, समान और समावेशी समाज सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए अच्छा नहीं होता, बल्कि बहुसंख्यकों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है. जब समाज में न्याय और विविधता को जगह दी जाती है, तो उसका फायदा सभी को मिलता है. उन देशों को देखिए जहां अल्पसंख्यकों को दबाया जाता है—वहां सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं, पूरा समाज ही अस्थिर रहता है, जहां बराबरी नहीं होती, वहां विकास भी ठहर जाता है. एक ऐसा समाज जो न्याय, बराबरी और सम्मान को अपनाता है, वह बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक—दोनों के लिए बेहतर भविष्य तैयार करता है.

रिजिजू और ओवैसी की बहस भले ही एकतरफा लगती हो, लेकिन यह बहस ज़रूरी है. यह ऐसे मुद्दे खोलती है जिन पर आज खुलकर बात होना बेहद ज़रूरी है. ऐसी बातचीत हमें अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने का मौका देती है और हमें एक-दूसरे को समझने का प्रयास करने का मौका भी.

खुली बहस का मतलब सिर्फ योजनाओं और फायदों पर बहस या आरोप-प्रत्यारोप नहीं है. इसका मकसद ऐसा माहौल बनाना है, जहां दोनों पक्ष अपनी बातें रख सकें, अपनी हकीकत साझा कर सकें और मिलकर एक ज्यादा समावेशी समाज की ओर बढ़ सकें. अगर ऐसी बातचीत नहीं हुई, तो गलतफहमियां बढ़ेंगी और समाज में दरारें गहराती जाएंगी.

(आमना बेगम अंसारी एक स्तंभकार और टीवी समाचार पैनलिस्ट हैं. वह ‘इंडिया दिस वीक बाय आमना एंड खालिद’ नाम से एक साप्ताहिक यूट्यूब शो चलाती हैं. उनका एक्स हैंडल @Amana_Ansari है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)

यह भी पढ़ें: धार्मिक स्वायत्तता भी सीमित है, पटना के इमारत-ए-शरीयत के विरोध में हाशिए पर रहे पसमांदा मुसलमान