नब्बे के दशक में वित्त सचिव रहे केपी गीताकृष्णन बजट को ‘फजट’ कहा करते थे. ‘फजट’ से उनका आशय यह था कि वित्तीय घाटे और कई कंपनियों के मुनाफे की घोषणा (यह तथ्य प्रस्तुत करने वाले पर निर्भर होता है) में कोई फर्क नहीं होता. अभी जबकि बजट पेश किया जा चुका था और इसके बाद के टीवी शो के लिए कैमरे लगाए जा रहे थे, इस लेखक ने वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार अशोक देसाई से पूछा कि ताज़ा बजट आंकड़ों में ‘फ़ज’ यानी फरेब कितना है, तो उनका संक्षिप्त जवाब था, ‘हमने फरेब को पचास परसेंट कम कर दिया है.’ आज बेशक, ‘फजट’ तो आपके निजी वित्तीय हिसाब-किताब का एक ऐप बन गया है.

उस समय सरकार अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आइएमएफ) से लिये गए कर्ज़ की शर्तों के दबाव में थी, जिनमें एक शर्त बजट घाटे से संबंध रखती थी. अस्सी वाले दशक के शुरू में आइएमएफ से लिये गए कर्ज़ की व्यवस्था के तहत घाटे के लक्ष्यों को पूरा करते रहना था. अंततः, सरकार ने उस कर्ज़ का अंतिम हिस्सा नहीं लिया था. उस समय इसे एक उपलब्धि कहा गया था. दावा यह किया गया था कि भारत ने विदेशी मुद्रा से संबंधित समस्या को उम्मीद से पहले सुलझा लिया था. लेकिन, जैसा कि वित्त मंत्रालय के तत्कालीन नायक ने वर्षों बाद चुपके से बताया, सच यह था कि आइएमएफ को खुश रखने के लिए वित्तीय आंकड़ों में जो फरेब किया जाता था उसे जारी रखना इतना मुश्किल होने लगा था कि कर्ज़ को बंद कर देना ही आसान लगने लगा था.

आज कोई आइएमएफ नहीं है और कर्ज़ के साथ शर्तें नहीं जुड़ी होतीं, लेकिन देश में वित्तीय उत्तरदायित्व का एक कानून तो है ही. इसमें केंद्र के घाटे को धीरे-धीरे घटाकर जीडीपी के 3 प्रतिशत पर लाने का एक रास्ता सुझाया गया है. इसे हासिल करने की मूल तारीख तो निकल चुकी है लेकिन एक के बाद एक, सभी सरकारें उस रास्ते से भटकती रही हैं. लक्ष्य हासिल करने की तारीख बार-बार बदलती रही है और ‘विराम’ की घोषणाएं की जाती रही हैं. जब सब उपाय नाकाम रहे तब सरकारों ने अपरिहार्य रूप से ‘फजट’ का सहारा लेना शुरू कर दिया.

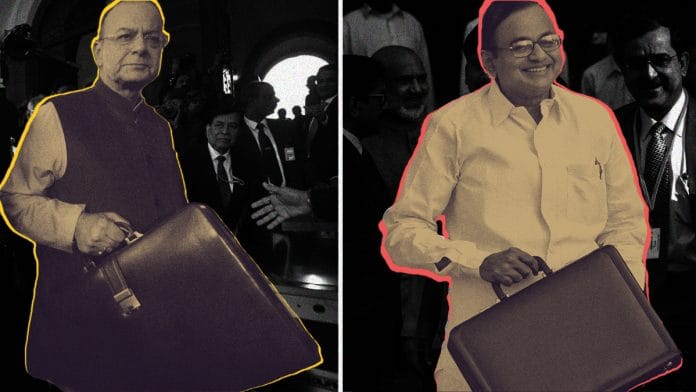

संसद में पेश की गई सीएजी की सबसे ताज़ा रिपोर्ट इसी मुद्दे पर ज़ोर देती है. इसमें विस्तार से बताया गया है कि तमाम सरकारी खर्चों (मसलन सबसीडी भुगतान और प्रोजेक्ट के लिए वित्त व्यवस्था) को किस तरह खातों में दर्ज़ करने से परहेज किया जाता रहा है और इनके लिए पैसा सरकार-नियंत्रित फुटकर एजेंसियों से दिलवाया जाता है या इन पर खर्च को सीधे अगले साल के हिसाब में ले जाया जाता है. चूंकि सरकार नकदी लेखा की प्राचीन व्यवस्था पर चल रही है जिसमें भावी देनदारियों का हिसाब नहीं रखा जाता, इसलिए फरेब करना आसान हो जाता है. गौरतलब है कि सीएजी की उक्त रिपोर्ट अरुण जेटली के कार्यकाल से पीछे पी चिदंबरम के काल को भी कवर करती है.

सवाल यह है कि किसी वित्त मंत्री को प्रभावी अंकुश में कैसे रखा जाए? इसका एक जाना-पहचाना तरीका सीएजी ने यह सुझाया है कि ऐसी व्यवस्था लागू की जाए जिसमें खाते में दर्ज़ न की गई देनदारियों की भी पहचान की जाए और उन्हें उजागर किया जाए.

दूसरा तरीका यह है कि जिन्हें पब्लिक सेक्टर ऋण आवश्यकताएं (पीएसबीआर) कहा जाता है उनका खुलासा संसद में किया जाए. ब्रिटेन इस तरीके पर लंबे समय से अमल करता रहा है. इससे यह पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी कि सरकार पैसे का क्या करती है, और स्पष्ट हो जाएगा कि वर्तमान सरकार का वित्तीय हिसाब-किताब हालांकि उल्लेखनीय मजबूती प्रदर्शित करता है लेकिन यह भी इस कहानी का ही एक हिस्सा है. यही नहीं, सरकार कितने कर्ज़ में डूबी है, इसे भी काफी कम करके बताया जाता है.

राज्यों का हाल कुछ लिहाज से काफी बुरा है क्योंकि उनके घाटे का स्तर और भी भीषण है. जेपी मॉर्गन के साजिद ज़ेड चिनोय ने हिसाब लगाया है कि केंद्र, राज्यों के पीएसबीआर, ऑफ बैलेंसशीट और सरकार नियंत्रित इकाइयों का पूरा योग किया जाए तो 2017-18 में घाटा जीडीपी का 8.2 प्रतिशत था. और पांच साल पहले इससे कोई बेहतर स्थिति नहीं थी.

कोई कह सकता है कि मुद्रास्फीति दर और बाहरी खाते को नियंत्रण में रखा जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा. लेकिन दो शर्तें हैं- एक तो यह कि अगर सरकार कम कर्ज़ लेती है तो ब्याज दरें गिरेंगी और इससे आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी; दूसरी यह कि एनके सिंह कमेटी ने चेताया है कि जीडीपी के अनुपात में सरकार के कर्ज़ का स्तर बहुत ऊंचा है. चिनोय ज़ोर देकर कहते हैं कि रियायतों की घोषणाएं एकदम बंद होनी चाहिए, नहीं तो ये अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाएंगी. क्या जेटली इस पर ध्यान देंगे? या इस चुनावी मौसम में उनसे इस तरह की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो जाएगी? अब तक के जो संकेत हैं वे तो बहुत उत्साहवर्धक नहीं हैं.