विस्तारा एयरलाइंस के अपने एक यात्री मेजर जनरल (सेनानिवृत) जी.डी. बख्शी को लेकर किए एक सामान्य ट्वीट पर हाल में हुए बेवजह विवाद से यही लगता है कि मानो बारीकियों के लिए अब कोई जगह ही नहीं रह गई हो और हर कोई बुश-वाद का कसूरवार है – ‘आप या तो मेरे साथ हैं, या फिर मेरे विरुद्ध!’

इस प्रकरण से भारत में इस समय जारी ध्रुवीकृत, द्विपक्षीय बहस के बारे में दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं.

पहली बात, इससे ये धारणा बिल्कुल पुख्ता हो जाती है कि चाहे राजनीतिक विचारधारा जो भी हो, सचमुच में ‘उदारवादी’ कहे जा सकने वाले किसी वर्ग का अस्तित्व नहीं है. और दूसरे, सहिष्णुता की बात करते अघाने नहीं वाले स्वघोषित उदारवादी भी उतने ही दुराग्रही हैं जितने कि उनके उपहास का पात्र बनने वाले कथित कट्टरवादी.

रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उदारवादियों को ऐसे लोगों के रूप में परिभाषित किया था जो कि किसी बहस में अपना पक्ष नहीं लेते हों. संभव है ये कुछ ज़्यादा ही कठिन पैमाना हो जिस पर शायद ही कोई खरा उतर पाए, पर नवीनतम प्रकरण से यही साबित होता है कि ‘हमाम में सब नंगे हैं’ और किसी के पास नैतिक अधिकार नहीं है कि वह किसी दूसरे को कट्टरपंथी करार दे. दुर्भाग्य से, अपने से इतर विचारों, खयालों या मान्यताओं की विविधता को बर्दाश्त ना कर सकने वाले इन स्वयंभू विचारकों के उभार के कारण ‘उदारवाद’ की प्रतिष्ठित अवधारणा खारिज हो रही है.

यह प्रवृति दुनिया भर में देखी जा रही है. भले ही जी.डी. बख्शी प्रकरण एक छोटी घटना हो, पर यह वाकया इस बात का प्रतीक है कि कैसे दुनिया भर में मुक्त-चिंतन वाले ‘उदारवादी’ खुली चर्चाओं और बहसों को खत्म कर रहे हैं. संभव है इनके विरोधी अपने से असहमति रखने वालों के लिए अपरिष्कृत भाषा का इस्तेमाल करते हों, पर ये संभ्रांत उदारवादी भी अपने कुतर्कों और बौद्धिक प्रभुत्व के ज़रिए बिल्कुल यही काम करते हैं.

मई 2016 में न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित ‘उदारवादी असहिष्णुता की स्वीकारोक्ति’ शीर्षक लेख में अमेरिकी पत्रकार निकोलस क्रिस्टॉफ ने बताया है कि कैसे ये असहिष्णुता अमेरिकी जीवन के हर पहलू को अपने लपेटे में ले चुकी है, और इसका खास तौर पर शिकार बने हैं बौद्धिक और रचनात्मक क्षमता से लैस अकादमिक, मीडिया और कला क्षेत्र के लोग. व्यवस्था में अपनी गहरी पैठ के कारण ‘उदारवादियों’ के नियंत्रण में मौजूद बौद्धिक हलकों के शुद्धिकरण के कारण किसी भी असहमति के लिए कोई जगह नहीं रह गई है.

क्रिस्टॉफ का कहना है कि विश्वविद्यालयों को प्रगतिशील विचारों और विविधता का आधार माना जाता है (भारत में भी हमें ये बात सुनने को मिलती जब लोग कश्मीर में सेना की भूमिका पर सवाल उठाते हैं), पर वे रूढ़िवादियों के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं. क्रिस्टॉफ ‘उदारवादी’ दृष्टिकोण का निष्कर्ष व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं: ‘हम प्रगतिशील लोग विविधता में विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि महिलाएं, अश्वेत, लैटिन मूल के लोग और मुसलमान एकजुट हों, पर वे रूढ़िवादी नहीं होने चाहिए; हमें अपने से अलग दिखने वालों से कोई समस्या नहीं है, बशर्ते उनकी सोच हमसे मेल खाती हो.’

विभिन्न अध्ययनों का हवाला देते हुए वह बताते हैं कि मानविकी के प्रोफेसरों के बीच रिपब्लिकन विचारधारा वालों की भागीदारी मात्र 6-11 प्रतिशत है; और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में तो वे और भी कम. 6-7 प्रतिशत के करीब ही हैं.

इन अकादमिक क्षेत्रों में भारत में भी स्थिति बेहतर नहीं है. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भिन्न विचार रखने वालों के लिए स्कॉलरशिप के दरवाजे बंद हैं. खास कर इतिहास, साहित्यिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान जैसे संवेदनशील विषयों में ऐसा देखा जा सकता है. करियर तबाह हो रहे हैं; मुख्यधारा के विचारों के साथ नहीं चलने वालों को स्कॉलरशिप, सुविधाओं और मान्यता से वंचित रखा जाता है. समानांतर विमर्श आरंभ करने के किसी भी प्रयास को ‘पुनरुत्थानवादी’ या, उससे भी बदतर, ‘भगवाकरण’ करार दिया जाता है. और फिर, यही ‘उदारवादी’ विद्वान प्रतिद्वंद्वी खेमे में बौद्धिक ताकत के अभाव का उपहास करते हैं. जब प्रतिकूल विचारों को जगह ही नहीं दी जाती हो तो ऐसे में हम अपने संस्थानों, अकादमिक केंद्रों और मीडिया को जीवंत और लोकतांत्रिक संस्था कहें या मात्र प्रतिध्वनि कक्ष?

इस बौद्धिक बहिष्कार का सबसे स्पष्ट और चर्चित लक्षण साहित्य महोत्सवों में दिखता है, जिन्हें कि अक्सर वैचारिक गोष्ठियों के रूप में प्रचारित किया जाता है. आमंत्रित वक्ताओं या चर्चा के विषयों की वार्षिक सूची को गौर से देखने पर साफ हो जाता है कि ये आयोजन एक ही जैसी बात करने वालों के उत्सव सरीखे होते हैं, वे एक आयोजन से दूसरे में जाते रहते हैं, और कहीं भी उनके विचारों को चुनौती देने वाले नहीं होते. जहां चुनौती की गुंजाइश रखी जाती है, वहां प्रतिद्वंद्वी खेमे से सबसे कमज़ोर व्यक्ति की मौजूदगी होती है, बस एक ‘ईमानदार बहस’ का आभास देने के लिए.

बौद्धिक, साहित्यिक या मीडिया हलकों पर इस एकाधिकार के ही कारण कर्कश सोशल मीडिया में आपाधापी मची है. इसने हर व्यक्ति के हाथों में एक मेगाफोन थमा दिया है और ‘लंबे समय से दबाई गई ये आवाज़ें’ ज़रूरी नहीं हमेशा शैंपेन-सोशलाइट की तरह परिष्कृत और विनम्र ही हों. इसके कारण स्वत: ही भारत एक हिंसक और असहिष्णु देश घोषित हो जाता है क्योंकि दो कौड़ी के लोग बौद्धिक विमर्श पर एक वर्ग विशेष के आधिपत्य को चुनौती जो दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: आप चाहे कुछ भी समझें, प्रज्ञा ठाकुर का नामांकन हिंदुत्व का विज्ञापन नहीं हो सकता

वहिष्कार का विराट विचार, मेरे खयाल से, एक उदार लोकतंत्र के विपरीत जाता है. इसी सुविधाभोगी समूह ने 2015 में ‘दक्षिणपंथी’ सोशल मीडिया हैंडलों द्वारा स्नैपडील जैसे ब्रांडों के बहिष्कार की धमकी, उनके ब्रांड प्रतिनिधि आमिर ख़ान के राजनीतिक विचारों के मद्देनज़र, दिए जाने पर भारत के असहिष्णु होते जाने का राग अलापा था. भाजपा के ‘ट्रोल्स’ को कंपनी के एप्प की रेटिंग खराब होने और ख़ान से ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका छिनने का दोषी ठहराया गया था.

कुंभ मेला पर ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल के विज्ञापन को लेकर हिंदुस्तान यूनिलीवर की ‘दक्षिणपंथी, गैर-उदारवादी ट्रोलिंग’ पर भी कथित उदारवादियों की ऐसी ही प्रतिक्रिया थी.

इतिहास ने एक प्रहसन के रूप में खुद को एक बार फिर दोहराया जब एक हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के को होली मनाते दिखाने के लिए सर्फ एक्सेल के विज्ञापन को ‘दक्षिणपंथियों’ का कोपभाजन बनना पड़ा. इन सभी मामलों में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कई नामी समर्थकों ने ब्रांडों के बहिष्कार और भयादोहन के प्रयास की निंदा की.

हालांकि जब विस्तारा ने जी.डी. बख्शी के संग उड़ान भर खुद को ‘सम्मानित’ महसूस किया, तो इस एयरलाइंस से यात्रा नहीं करने की धमकी देकर उन्होंने भी बिल्कुल वैसा ही किया. इसे उदारवाद कहेंगे या पाखंड? जब आहत पक्षों की कानूनी धमकियों से प्रकाशक के डर जाने पर, जैसा कि वेंडी डोनिगर की किताब के मामले में हुआ, रोष व्यक्त किया जाता है, तो फिर ‘उदारवादी’ समीक्षकों द्वारा विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘द ताशकंद फाइल्स’ के बहिष्कार पर हंगामा क्यों नहीं होना चाहिए?

कर्नाटक संगीत की शख्सियतों रजनी और गायत्री को हाल ही में सोशल मीडिया पर उन लोगों का दुर्व्यवहार झेलना पड़ा जो ट्विटर पर गर्व से खुद को ‘उदारवादी’ और ’लोकतांत्रिक’ बताते हैं. दोनों का अपराध बस ये था कि उन्होंने खुलकर अपने राजनीतिक रुझान की घोषणा की थी.

एक नई राजनीतिक सत्ता के स्थापित होते ही प्रतिष्ठित कलाकार सोनल मानसिंह को तंग किया जाता है और संगीत नाटक अकादमी से अपमानित कर निकाल दिया जाता है. पर किसी भी कारण से यदि टी.एम. कृष्णा का कार्यक्रम (सोनल मानसिंह समेत कई अन्य के साथ) रद्द हो जाता है, तो यह राष्ट्रीय समाचार बन जाता है, और बहुत से लोग पवित्र गंगा-जमुनी तहज़ीब के खतरे में पड़ जाने का रुदन करने लगते हैं.

मुझे भी 2015 में राजनीति से प्रेरित अवार्ड वापसी अभियान के खिलाफ एक लेख लिखने के कारण इन स्वघोषति उदारवादियों का कोपभाजन बनना पड़ा था. इस कारण कई वक्ताओं ने बंगलोर साहित्य महोत्सव, जो मेरी परिकल्पना थी और जिसमें मेरा योगदान था, का बहिष्कार किया. धमकियां इतनी व्यक्तिगत थीं कि मुझे घृणा होने लगी और मैंने महोत्सव का संस्थापक होने के बावजूद उसके आयोजन समूह से इस्तीफा दे दिया.

यह भी पढ़ें: उचित कौशल- सही रोज़गार: कैसे मोदी सरकार की ग्रामीण कौशल्य योजना ग्रामीणों युवाओं का सहारा बन रही है

तब मुझे अक्सर यह उक्ति सुनने को मिलती थी: ‘हमने तो आपको अपने जैसा समझा था!’ लेकिन मैंने असहमति के स्वर को व्यक्त करने की हिमाकत की थी, इसलिए एक-दूसरे की पीठ थपथपाने और समान विचारधारा रखने वालों के क्लब में दाखिले का मेरा अधिकार छिन गया. तब से मैं भारत के प्रमुख साहित्य महोत्सवों में से अधिकांश के लिए अवांछित हूं, हालांकि सच कहूं तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता.

उदारवाद के इन्हीं झंडाबरदारों ने 2018 में कदाचित दक्षिणपंथी पॉन्डि लिटफेस्ट का विरोध और उपहास किया. आयोजन स्थल के सहभागी प्रतिष्ठान ने अंतिम क्षणों में अपना हाथ खींचने की शर्मनाक हरकत की. ‘उदारवादी’ लेखकों ने 2017 में एक बार फिर जयपुर साहित्य महोत्सव के बहिष्कार का फैसला किया क्योंकि वहां आरएसएस के दो विचारकों को भी आमंत्रित किया गया था. उन्हें सीताराम येचुरी को सुनने में कोई समस्या नहीं थी (जिन्होंने कि अंतत: इस कारण आयोजन का बहिष्कार किया!) पर दत्तात्रेय होसबले या मनमोहन वैद्य की जेएलएफ में मौजूदगी मानो धर्मविरुद्ध थी.

इस साल भी जयपुर साहित्य महोत्सव के ‘दागदार’ होने को लेकर कुलबुलाहट देखी गई थी. इसका कारण था ज़ी ग्रुप का महोत्सव का मुख्य प्रायोजक होना, जो कि दक्षिणपंथी राजनीतिक विचारधारा के करीब माना जाता है. ये सब तब शुरू हुआ जब नामी-गिरामी लोग ज़ी के ‘सांप्रदायिक’ धन के सहारे खानपान और नाचगान का लुत्फ उठा चुके थे, और बिज़नेस क्लास टिकट पर पर भारत आकर वापस जा चुके थे. वैसे, हिंदू और टेलीग्राफ जैसे अखबारों द्वारा आयोजित साहित्य महोत्सवों और गोष्ठियों में शिरकत करना वाजिब माना जाता है, जबकि उनका स्पष्ट दक्षिणपंथी विरोधी रुख है.

विस्तारा प्रकरण से एक बार फिर राजनीतिक कुतुर्क, बेशर्म पाखंड और चुनिंदा आक्रोश ही देखने को मिला है. ऐसे प्रकरणों से बारंबार उदारवादी माफिया की पोल खुलती है. और जब उनके पाखंड को उजागर किया जाता है तो वे खुद के उत्पीड़ित होने की उबाऊ दलील का रुदन करने लग जाते हैं.

(इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

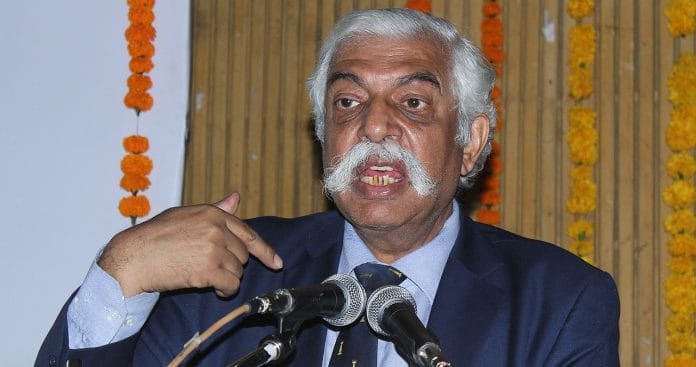

(लेखक एक इतिहासकार, राजनीतिक विश्लेषक और नेहरू स्मृति संग्रहालय में वरिष्ठ अध्येता हैं. उनकी लिखी सावरकर की जीवन शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है. यहां प्रस्तुत विचार उनके निजी विचार हैं.)