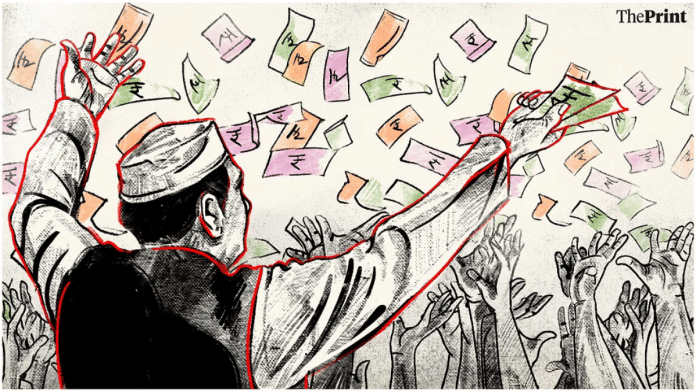

अब, जबकि आधे-अधूरे आर्थिक सुधारों के साथ पूर्व एशियाई विकास दर हासिल नहीं हो पा रही है, और सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद भी विनिर्माण, व्यापारिक निर्यात, और रोजगार की हालत खस्ता बनी हुई है, तब राजनेताओं को मूल्य सब्सिडी और नगद भुगतान के जरिये वित्तीय हस्तांतरण का पुराना तरीका ही ज्यादा भा रहा है. वे इसे अपनाने को इसलिए भी प्रेरित होते हैं क्योंकि यह आजमाई हुई तरकीब है और खासकर चुनाव के समय काफी कारगर साबित होती है.

लोकलुभावने वादों के आधार पर चुनावी जीत की शुरुआत संभवत: द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने की थी, जो 1967 में तत्कालीन मद्रास राज्य में एक रुपये में चावल देने के वादे के साथ सत्ता में आई थी. हालांकि, इस चुनावी वादे पर अमल सिर्फ राज्य की राजधानी तक ही सीमित रहा क्योंकि इस पर आने वाला खर्च वहन करना संभव नहीं था.

अपनी खुद की पार्टी बनाने के लिए डीएमके से अलग होने के बाद एम.जी. रामचंद्रन ने स्कूलों में मुफ्त मध्याह्न भोजन के एक सीमित कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया. इसके कई फायदे भी सामने आए: मसलन, बेहतर पोषण, बेहतर स्कूल उपस्थिति, और इस वजह से साक्षरता दर में सुधार दिखा, यहां तक कि जन्म दर भी घटी; अब यह एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बन चुका है.

1983 में, आंध्र प्रदेश में एन.टी. रामाराव ने भी डीएमके वाली राह अपनाई और 2 रुपये प्रति किलो चावल के वादे के साथ विधानसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज की.

हालिया वर्षों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कई बड़े वादे (जैसे, किसानों की आय दोगुनी करना या अर्थव्यवस्था पांच अरब डॉलर पर पहुंचाना) पूरे करने में नाकाम रही है, और इसलिए अपनी लोकलुभावनी योजनाओं पर जोर दे रही है: जैसे, किसानों को नकद भुगतान, मुफ्त खाद्यान्न, मुफ्त शौचालय, आवास सब्सिडी, मुफ्त चिकित्सा बीमा, और इसी तरह की अन्य कल्याणकारी योजनाएं.

लेकिन यह अन्य दलों के ऐसे कदमों को रेवड़ी बांटना बताकर उनकी निंदा करती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी (आप) की देखादेखी कांग्रेस (जिसने ग्रामीण रोजगार गारंटी शुरू की) ने भी खास तौर पर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली योजना को अपनाया है.

हालिया कर्नाटक चुनावों में, कांग्रेस ने प्रत्येक बेरोजगार डिप्लोमा धारक/स्नातक को 1,500/3,000 रुपये प्रतिमाह, परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये प्रतिमाह के अलावा मुफ्त बिजली और मुफ्त अनाज का वादा भी किया. अन्य जगहों पर, पार्टियां मुफ्त टीवी सेट, स्मार्टफोन और लैपटॉप, सोना और मवेशी, पंखे और साइकिल आदि की पेशकश करती रही हैं.

मतदान करने वाली जनता एक के बाद एक राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनावों में चुनावी रिकॉर्ड को देखकर ही अपना फैसला सुनाती है. राज्य विधानसभा चुनावों के अगले दौर में अधिक कल्याणकारी योजनाओं के वादे और मुफ्त रेवड़ियों की पेशकश देखने को मिल सकती है. व्यापक नजरिया यही लगता है कि जब अर्थव्यवस्था पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं कर पा रही हो, और शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली कमतर साबित हो रही हो, तो वित्तीय हस्तांतरण और मुफ्त उपहारों की बदौलत ही चुनाव जीता जा सकता है.

जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि यह नौकरियां, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराने का सबसे खराब विकल्प है. लेकिन जब राज्य ये सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई कारगर तरीका नहीं ढूंढ़ पाते हैं, तो कल्याणकारी योजनाएं अपरिहार्य हो जाती हैं. लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक संकट और सामाजिक असंतोष को इसी तरह साधे रखा जा सकता है.

तर्क यह भी दिया जा सकता है कि भारत मुफ्त अनाज और चिकित्सा बीमा, रोजगार के लिए लोकनिर्माण कार्यक्रम, वृद्ध, निर्धन और बेरोजगार जैसे निशक्त वर्गों को नकद भुगतान; यहां तक कि मुफ्त या सब्सिडी पर बिजली, रसोई गैस और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराकर असल में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में अनियोजित और अव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ रहा है.

यह भी पढ़ें: कमजोर उपभोग, मैनुफैक्चरिंग में गिरावट जैसी चिंताओं पर GDP के अनुकूल आंकड़ों ने परदा डाल दिया

फिर शिकायत करने वाला कौन है? निश्चित तौर पर, एक ऐसी अर्थव्यवस्था—जिसमें गरीबी आज भी जड़ें जमाए है और असमानता बढ़ रही है, और (जैसा थोरो ने 19वीं शताब्दी के मध्य में लिखा था) ‘ज्यादातर पुरुष हताशा भरा जीवन जीते हैं’—में एयर इंडिया, सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनियों और सरकारी बैंकों के घाटे को दरकिनार करने के लिए ऐसी कल्याणकारी व्यवस्था पर हजारों करोड़ खर्च करना ही एक बेहतर विकल्प माना जाएगा.

इसमें सबसे बड़ी बाधा, हमेशा की तरह, धन ही है, और यहां तक कि धनी देश भी अपनी कल्याणकारी योजनाओं को लेकर इस पहलू पर मंथन कर रहे हैं.

समृद्ध दिल्ली तो मुफ्त बिजली देना वहन कर सकती है, लेकिन कर्ज में डूबे पंजाब का क्या? ‘रेवड़ी’ बांटने की आलोचना करते समय प्रधानमंत्री ने जो सवाल उठाया. वो भी जायज ही है: कहीं ये रेवड़ियां अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में निवेश की कीमत पर तो नहीं बांटी जा रही हैं?

दूसरे ढंग से देखें, तो क्या भारत पूरी क्षमता के साथ ऐसी बड़ी उत्पादक अर्थव्यवस्था तैयार कर पा रहा है जिसमें टैक्स भुगतान की बदौलत कल्याणकारी प्रणाली के लिए भुगतान करना संभव हो? इसका उत्तर यही है कि तीन दशकों में प्रति व्यक्ति आय चौगुनी होने के बावजूद टैक्स और जीडीपी अनुपात में मामूली सुधार ही हुआ है.

तो क्या हम केवल सार्वजनिक ऋण का बोझ बढ़ा रहे हैं, जिसे संतुलित करने पर ही कर राजस्व का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा खर्च हो जाता है? राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच इस बेहद अहम समीकरण पर तत्काल सार्वजनिक बहस की जरूरत है. नीति आयोग या किसी निजी थिंक टैंक को यह मोर्चा संभालने के लिए आगे आना चाहिए.

(व्यक्त विचार निजी हैं. बिजनेस स्टैंडर्ड से स्पेशल अरेंजमेंट द्वारा)

(संपादन: ऋषभ राज)

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: उपभोक्ताओं का आत्मविश्वास यदि राजनीतिक दिशा सूचक है, तो इसका चालू स्तर 2024 में BJP का बेड़ा पार लगाएगा?