भारतीय कृषि देश का सबसे विशाल निजी क्षेत्र है, लेकिन फिर भी आज ये हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे ज़्यादा विनियमित, प्रतिबंधित और निषिद्ध क्षेत्र है. ऐसी बाधाओं के बावजूद भारतीय किसानों ने खाद्यान्न की क़िल्लत को सरप्लस में बदलकर एक चमत्कार सा कर दिखाया है. भारत कृषि उपज का एक प्रमुख निर्यातक बनकर भी उभरा है, जिसे डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) ने 2019 में 8वें पायदान पर रखा है. लेकिन इसकी एक भारी क़ीमत चुकानी पड़ी है: आज भी, हमारी आधी आबादी काफी हद तक, कृषि की संकुचित होती हिस्सेदारी पर निर्भर है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 15 प्रतिशत है.

सरकार का कहना है कि नए कृषि कानूनों से, किसानों को अपनी उपज देश में कहीं भी, किसी को भी बेंचने की आज़ादी मिल जाएगी. लेकिन, किसानों के पास ये आज़ादी, 1990 के दशक से है. सरकार कहती है कि अनुबंध खेती अपने साथ, निवेश और ज्ञान लेकर आएगी, और आय में सुधार करेगी, लेकिन बहुत से किसान कई सालों से, अलग अलग तरह के अनुबंध करते रहे हैं.

इस पोस्ट में, मैं कुछ प्रमुख मुद्दों की रूपरेखा रख रहा हूं, जो किसानों के साथ तीन नए कृषि क़ानूनों पर, मौजूदा राजनीतिक गतिरोध को समझने में सहायक होगी, और जिससे कृषि सुधारों पर, एक व्यापक सहमति बनाने की उम्मीद के साथ, एक सार्थक बातचीत के संभावित रास्ते खोजे जा सकते हैं. किसी भी क़ानून की वैधता, केवल विधायी बहुमत पर निर्भर नहीं होती, बल्कि इस पर भी होती है, कि इसके लिए अपनाई गई वैध प्रक्रिया उन्हें भी स्वीकार्य हो, जो प्रस्तावित क़ानून की सामग्री से, असहमत भी हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: अयोध्या, किसान, मेडिकल शिक्षा, युवा- चुनाव से पहले योगी सरकार के आखिरी बजट में इन पर रहा जोर

बातचीत के लिए भरोसे को फिर से कायम करना और अनुकूल वातावरण पैदा करना

पहली बात, किसानों के साथ बातचीत करने की केंद्र सरकार की इच्छा, एक स्वागत योग्य क़दम है. लेकिन ये परामर्श जून 2020 में अध्यादेश लाए जाने, और फिर सितंबर में उसे आनन-फानन में, संसद से पारित कराए जाने से पहले किया जाना चाहिए था, जबकि ऐसे क़ानूनों को व्यापक, और गहन विचार विमर्श तथा बहस के बिना, पारित नहीं कराया जाना चाहिए. किसी भी सार्थक बातचीत के लिए, आपसी विश्वास सर्वोपरि होता है. लेकिन हाल के हफ्तों में, इस आधार पर कृषक समुदाय को बांटने की कोशिशें, कि कौन क़ानूनों का समर्थन करता है, और कौन विरोध करता है, भारतीय कृषि के सामने मौजूद जटिल मुद्दों पर, एक खुली बातचीत के वातावरण के अनुकूल नहीं है.

दूसरी, आंदोलनकारी किसानों के साथ कई दौर की वार्ता के बाद, 9 दिसंबर को केंद्र सरकार ने, नए कृषि क़ानूनों तथा बिजली अधिनियम (इसपर और अधिक बाद में) में, संभावित संशोधनों की एक सूची प्रस्तावित की. तीन में से दो कृषि क़ानूनों की प्रमुख विशेषताओं के, प्रस्तावित बदलावों से सुझाव मिलता है, कि अपने मौजूदा स्वरूप में, नए क़ानूनों की शायद ज़रूरत ही नहीं थी.

तीसरी, 21 जनवरी 2021 को, सरकार ने तीनों क़ानूनों को 18 महीने की अवधि के लिए, स्थगित करने की पेशकश की, हालांकि किसानों ने उसे ठुकरा दिया. ये क़ानून, जो संरचनात्मक प्रकृति के हैं, ज़मीनी स्तर पर रातोंरात लागू नहीं किए जा सकते. पिछले 15 सालों से राज्य पहले ही, कृषि बाज़ारों को सुधारने के लिए क़दम उठा रहे थे. इसलिए, अगर सरकार इन क़ानूनों को वापस ले लेती है, तो कोई नुक़सान नहीं होगा. ऐसा निर्णय आपसी विश्वास को फिर से क़ायम करने, और बातचीत के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में, बहुत सफल साबित होगा, जो किसी भी व्यापक रूप से स्वीकार्य फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए ज़रूरी होता है.

ये भी पढ़ेंः किसान आंदोलन को और तेज करेंगे राकेश टिकैत, कहा- समर्थन जुटाने जल्द गुजरात जाऊंगा

केंद्र बनाम राज्य

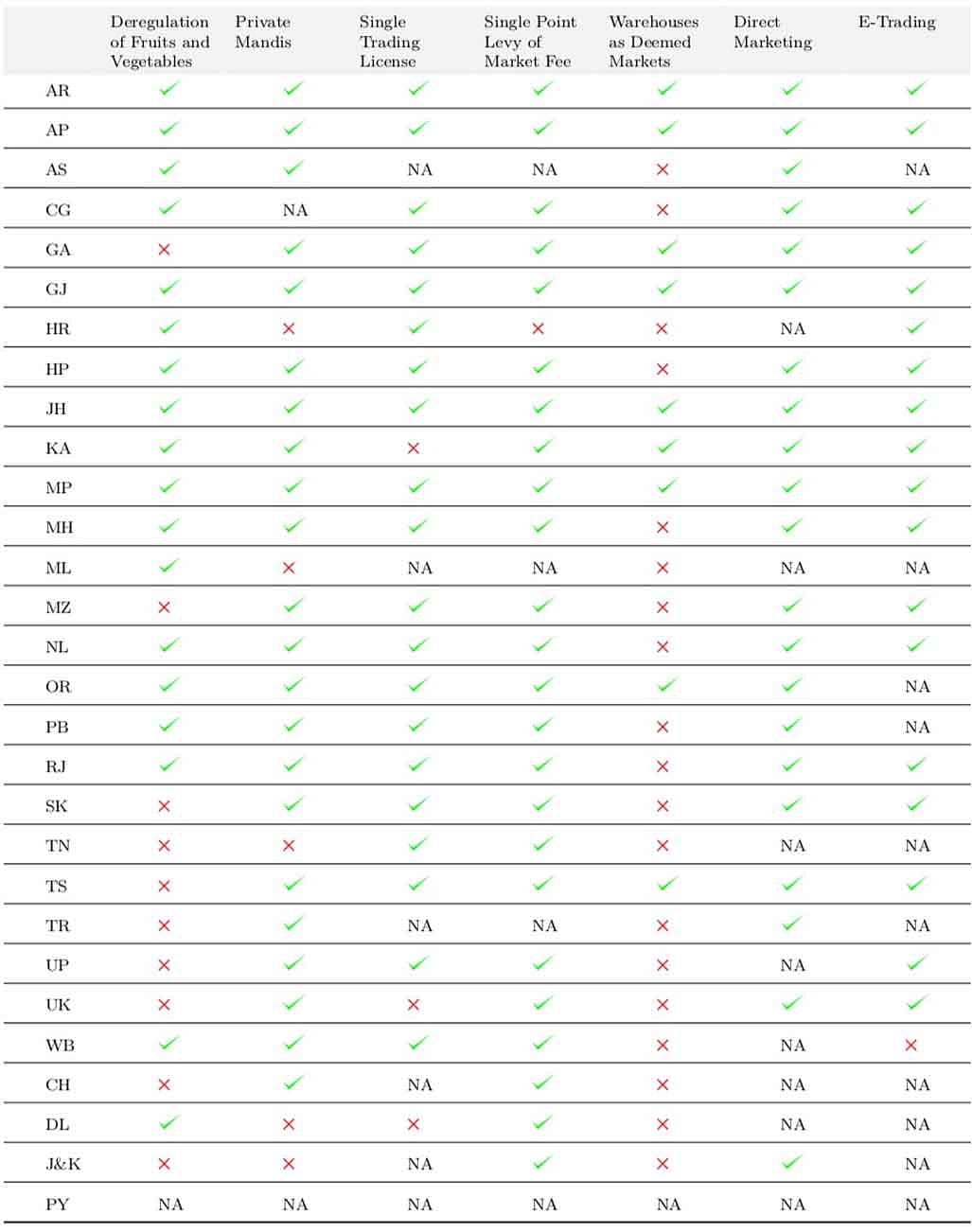

चौथा, भारतीय गणतंत्र की संघीय प्रकृति को समझते हुए, केंद्र सरकार कई बार मॉडल अधिनियम बनाकर, राज्यों को उन्हें अपनाने या उनके अनुकूल बनने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि देश को एक सामान्य लक्ष्य की ओर बढ़ाया जा सके. 2003 में एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) सरकार ने, एक मॉडल एपीएमसी (कृषि उपज विपणन समिति) एक्ट तैयार किया था. उसके बाद से 22 राज्यों ने, निजी मंडियों को अनुमति देने के लिए, धीरे धीरे अपने एपीएमसी क़ानूनों में सुधार किया. केरल में कभी कोई एपीएमसी नहीं थी, और बिहार ने 2006 में इसे ख़त्म कर दिया था. इसके अलावा, 18 सूबों ने फलों व सब्ज़ियों के व्यापार को नियंत्रण-मुक्त कर दिया है (तालिका 1). इन दोनों मॉडल क़ानूनों से संकेत मिलता है, कि पिछली सरकारें संविधान के अंतर्गत, कृषि को राज्य का विषय समझती थीं.

तालिका 1. मई 2020 तक कृषि में नियंत्रण-मुक्ति की स्थिति

पांचवी, कृषि अपने स्वभाव से ही एक स्थानीय गतिविधि है, और इसके लिए एक विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है. नए कृषि क़ानून संविधान की एक नई व्याख्या के ज़रिए अमल में लाए गए हैं, जिनका मक़सद कृषि विपणन और उत्पादन पर, केंद्रीकृत नियंत्रण स्थापित करना है. लेकिन, कृषि सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर, पिछले दो दशकों में सामने आईं दर्जनों रिपोर्ट्स में, किसी एक में भी इस तरह की संवैधानिक पैंतरेबाज़ियों का सुझाव नहीं दिया गया.

‘एक देश एक बाज़ार’ के नाम पर, नए क़ानून हर राज्य के अंदर भी, दो तरह के बाज़ारों की अनुमति दे रहे हैं. इस पैंतरेबाज़ी ने दशकों पुरानी इस समझ को ख़त्म कर दिया है, कि कृषि एक संवैधानिक रूप से अनिवार्य विषय है, जो बुनियादी रूप से राज्यों के अधिकार-क्षेत्र में आता है. इसलिए, नए कृषि क़ानूनों में प्रस्तावित संशोधन तब तक पर्याप्त नहीं होंगे, जब तक उनका संवैधानिक आधार स्पष्ट नहीं किया जाता. भारत के संघीय ढांचे और राज्यों की कराधान की शक्तियों के लिए, इसके बेहद गंभीर निहितार्थ हो सकते हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट बार बार बनाए रखता आया है.

छठी, केंद्रीकरण हमेशा केंद्र और राज्य सरकारों के हाथों दुरुपयोग के दरवाज़े खोल देता है. 1951 में तब की सरकार ने वादा किया था, कि बहुत अधिक क़ानूनों को नौवीं अनुसूची के संरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी (5); फिर भी, शुरू के 13 क़ानूनों से बढ़कर, ये सूची 284 तक पहुंच गई है. इसी तरह, देशद्रोह कानून इस आश्वासन पर रोक कर रखा गया था, कि स्वतंत्र भारत में इसे बहुत संयम से लागू किया जाएगा. दुर्भाग्यवश, पिछले कुछ दशकों में जिस उदारता के साथ इसका इस्तेमाल बढ़ा है, उतना औपनिवेशिक शासन में भी नहीं था. इसी तरह, अब कृषि के ऊपर केंद्रीकृत नियंत्रण को वैध करने से, किसानों की स्वतंत्रता एक ऐसा सपना बनी रह सकती है, जो शायद लंबे समय तक साकार नहीं हो पाएगा. उदारीकरण के लिए विकेंद्रीकरण, और सत्ता के हस्तांतरण की ज़रूरत होती है, इसलिए सत्ता के केंद्रीकरण के ज़रिए बाज़ार सुधार, अपने आप में एक विरोधाभास है.

सातवीं, संबंधित पक्षों और राज्य सरकारों को, अपने राज्यों के उच्च न्यायालयों में जाकर, मुद्दों को उनके स्थानीय संदर्भ में रखना चाहिए, और संवैधानिक निवारण की मांग करनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों को इन मामलों की त्वरित सुनवाई की सलाह दे सकता है. इस तरीक़े से उच्च न्यायालयों को, नए क़ानूनों के विभिन्न संदर्भ विशिष्ट पहलुओं – क़ानूनी तथा व्यवहारिक प्रभाव- को सुनने का मौक़ा मिलेगा. निचली अदालतों द्वारा मुहैया कराई गई जानकारी, और विश्लेषण पर ग़ौर करने के बाद, जब और जैसी ज़रूरत हो, सुप्रीम कोर्ट इन क़ानूनों की संवैधानिक वैधता पर, अंतिम फैसला सुना सकता है.

बिजली अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन

आठवां, बिजली अधिनियम में संशोधित बदलावों में ज़रूरी है, कि किसान पहले बिल का भुगतान करें, और बाद में उन्हें उन राज्य सरकारों से इसकी आंशिक भरपाई हो, जिनके यहां कृषि में इस्तेमाल बिजली के लिए छूट देने की नीति है.

इसमें किसानों के लिए नक़दी प्रवाह के, महत्वपूर्ण और गंभीर निहितार्थ हो सकते हैं. किसानों को बिजली में ऐसी छूट देने के लिए, डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) को लागू करना, एक बेहद जटिल प्रक्रिया साबित हो सकती है. मसलन, कृषि भूमि का कोई टुकड़ा एक सहभागिता के अंतर्गत हो सकता है, जिसके कई मालिक या साझा वारिस हो सकते हैं, लेकिन उनका बिजली मीटर, उनमें से एक के ही नाम पर हो सकता है. इसके अलावा, हो सकता है कि अस्ल खेती कोई और कर रहा हो, किसी किरायेदार की तरह. ज़मीन मालिक, बिजली बिल, और किसान के बीच रिश्तों में सामंजस्य के अभाव, या कम से कम इसे समझने वाले किसी सिस्टम के बिना, डीबीटी का संचालन एक बहुत भारी चुनौती होगी.

इन हितधारकों के बीच बिजली लागत साझा करने के अनौपचारिक बंदोबस्त, सिर्फ इस वजह से काम करते हैं, कि लोग एक दूसरे को जानते हैं, और डीबीटी के लिए उठाया गया कोई भी क़दम, इन काम कर रहे रिश्तों को, पूरी तरह बाधित कर सकता है, और संदेह तथा अविश्वास के बीच बो सकता है.

‘पगड़ी संंभाल दिवस’, ‘दमन विरोधी दिवस’- कई कार्यक्रमों के जरिए किसान आंदोलन करेंगे तेज

अनुबंध खेती को औपचारिक करने की बड़ी समस्या

नवीं, बिजली सब्सिडी के लिए डीबीटी की समस्या, अनुबंध खेती को औपचारिक करने की, उससे बड़ी समस्या का प्रतिनिधित्व करती है. इसके अंतर्गत किसान, ज़मीन मालिक, और अन्य हितधारकों के बीच, जो अक्सर एक अनौपचारिक कामकाजी रिश्ता होता है, उसे मान्यता देकर दस्तावेज़ी शक्ल देनी होती है.

ऐसी मान्यता के न होने से ही, बहुत से ‘असली’ किसान (उनकी तुलना में जिनकी ज़मीन होती है, लेकिन जो खेती नहीं करते) आमतौर पर औपचारिक ऋण, और किसान सम्मान निधि जैसी बहुत सी दूसरी सरकारी स्कीमों से वंचित रह जाते हैं (6). राज्य सरकारों की ओर से भूमि-सीमा, और भूमि इस्तेमाल के नियमों में सुधार, भूमि-स्वामित्व के रिकॉर्ड्स, और विभिन्न उपयोगकर्ताओं, किराएदारों तथा ज़मीन के अन्य दावेदारों की जानकारी को अपडेट करने से, अनुबंधों को औपचारिक शक्ल देने में काफी सहायता मिल सकती है. ये समझने की ज़रूरत है कि अनुबंध, मौजूदा आर्थिक स्थितियों, क़ानूनी ढांचे, और इन्हें लागू करने में न्यायिक व्यवस्था के प्रभाव का प्रतिबिंब होते हैं. ये तथ्य कि 20-50% खेती, किसी न किसी तरह के अनुबंध के तहत होती है, जो काफी हद तक अनौपचारिक होता है, उसी वास्तविकता को दर्शाता है (7). नए अनुबंध कृषि क़ानून की शक्ल में किसी भी अतिरिक्त परत से, चुनौतीपूर्ण ज़मीनी वास्तविकताओं का समाधान होने की संभावना नहीं है.

अगर इसकी जटिलताओं के लिए ज़िम्मेदार घटकों में, सुधार का एक विश्वसनीय प्रयास प्रयास किया जाए, तो और ज़्यादा अनुबंधों को औपचारिक किया जा सकता है, और फिर इनमें से अधिकांश को, मौजूदा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872 के तहत शासित किया जा सकता है (जो औपचारिक, अर्द्ध-औपचारिक, और अनौपचारिक अनुबंधों को मान्यता देता है).

कृषि माल के मुक्त व्यापार में रुकावटें डालना

दसवां, सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठने की एक बुनियादी वजह ये थी, कि मध्य सितंबर में जिस दिन सरकार संसद के भीतर, किसानों के लिए आज़ादी लाने वाले, नए कृषि क़ानूनों का जय-जयकार कर रही थी, उसी दिन सरकार ने तत्काल प्रभाव से, विदेश व्यापार अधिनियम (एफटीए) को लागू करके, प्याज़ के निर्यात पर पाबंदी लगा दी. प्याज़ के निर्यात पर ऐसा अनौपचारिक प्रतिबंध, लगभग हर साल लगने लगा है, इस तथ्य के बावजूद कि भारत अपने उपभोग से, लगभग 50 प्रतिशत अधिक प्याज़ पैदा करता है, और अच्छी भंडारण सुविधाओं का हमेशा अभाव रहता है. इस तरह की दख़लअंदाज़ी नियमित रूप से, व्यापार की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करती है, और अनुबंधों की पवित्रता को नकारती है. आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) के साथ मिलकर, एफटीए दशकों से देश के अंदर कृषि उत्पाद के, स्वतंत्र व्यापार को बाधित करती आ रही है, और इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी अनिश्चितता पैदा की है.

ग्यारह, ईसीए में संशोधन विश्वसनीय नहीं है, ये विशिष्ट कृषि वस्तुओं को अपनी सूची से निकाल देता है, और स्टॉक होल्डिंग की सीमाओं को हटा देता है. लेकिन, आर्थिक व अन्य आपात स्थितियों के आधार पर, सरकारी दख़लअंदाज़ी के लिए, ये दो स्तरीय क्लॉज़ उपलब्ध करा देता है. ईसीए को लागू किया जा सकता है, यदि खाद्यान्न की क़ीमतों में 50%, और ख़राब होने वाली वस्तुओं की क़ीमतों में 100% इज़ाफा हो जाए.

इन प्रावधानों से ये सवाल खड़ा होता है कि कुछ कंपनियां जो खाद्यान्न भंडारण के लिए सुविधाएं बना रही हैं, क्या उससे उन्हें कुछ विशेषाधिकार मिल जाएंगे. हाल के दशकों में अतिरिक्त उत्पादन की वजह से, भारी मात्रा में ख़रीदे जाने वाले खाद्यान्न की क़ीमतों में, ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिला है. इसलिए इस बात की संभावना बहुत कम है, कि उनके खिलाफ ईसीए को लागू किया जाएगा, सिवाए कुछ दालों और तिलहन के, जिनका घरेलू उत्पादन पर्याप्त नहीं है, और जिनकी क़ीमतों में भारी उतार-चढ़ाव रहा है. ये ख़राब होने वाली वस्तुओं की स्थिति के बिल्कुल उलट है, जहां क़ीमतों में नियमित रूप से, व्यापक उतार-चढ़ाव होते हैं (एक सीज़न में 100-300%), और फिर भी कटाई के बाद की ख़राब सुविधाओं की वजह से, 30-40% उपज नष्ट हो जाती है.

इसलिए, खराब होने वाली वस्तुओं के लिए, 100% मूल्य वृद्धि का मानदंड, निवेशकों के भरोसे को कमज़ोर करेगा, चूंकि ईसीए की परछाईं उनके पीछे लगी रहेगी. ये स्थिति ऐसी सुविधाओं को विकसित करने के अनुकूल नहीं है, जहां उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कीमतों में अस्थिरता बनी रहेगी, और किसान बेहतर और उम्मीद के मुताबिक दाम पाने से वंचित रहेंगे. उपभोक्ता भी सप्लाई और क़ीमतों के, एक स्थिर वातावरण का फायदा नहीं उठा पाएंगे.

यह भी पढ़ें: कांगो में इटली के राजदूत लुका अतानासियो की संयुक्त राष्ट्र के काफिले में यात्रा के दौरान हत्या

एमएसपी का मुद्दा

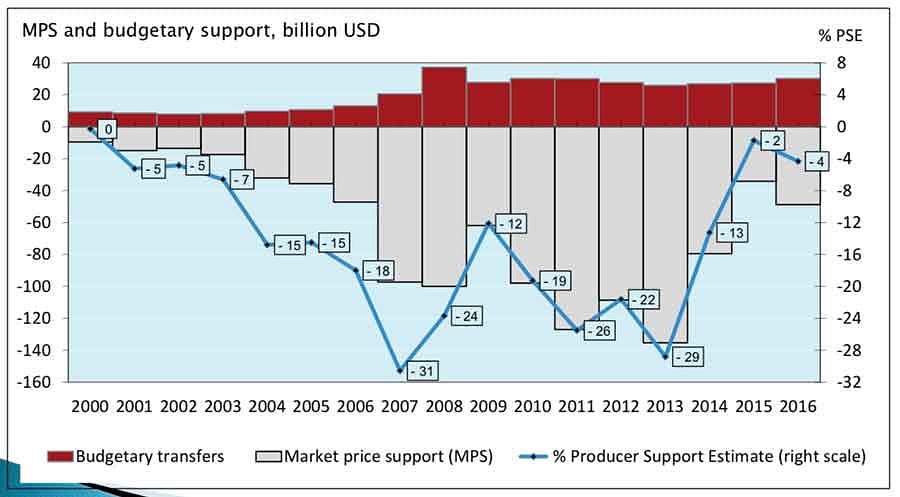

बारह, जिस तरह से नए कृषि क़ानून बनाए गए, पहले से ही अनुमान था, कि न्यूनतम समर्थम मूल्य (एमएसपी) सुर्ख़ियों में रहेगा- इसके बावजूद, कि नए क़ानूनों में एमएसपी का कोई ज़िक्र ही नहीं है. एमएसपी ने हरित क्रांति की तकनीकों को बढ़ावा देने में, एक अहम भूमिका निभाई थी, और खाद्य पदार्थों की कमी से जूझ रहे देश को, खाद्यान्न की प्रचुरता वाले देश में तब्दील कर दिया. एपीएमसी, एमएसपी, ख़रीद, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), समय के साथ खाद्य अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन गए हैं. खुली ख़रीद के साथ मिलकर (8), इसने एपीएमसी मंडियों और एमएसपी के रिश्ते को मज़बूत किया है, इसलिए एपीएमसी मंडियों को कमज़ोर करने के किसी भी प्रयास को, अनिवार्य रूप से एमएसपी और ख़रीद पर हमले के रूप में देखा जाता है. दूसरे, सीमित मूल्य समर्थन और कृषि को सब्सिडी के साथ भी, भारत के किसान निगेटिव सब्सिडी के बोझ तले दबे रहे हैं, जैसा कि 1979 में शेतकारी संगठन (किसान संगठन) की स्थापना करने वाले, किसान नेता शरद जोशी ने 1980 के दशक में कहा था.

फिगर 1. भारतीय कृषि का ‘निहित कर’

उसके बाद से इस पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आया है, जैसा कि बाद में हुई स्टडीज़ में सामने आया है. 2018 की एक स्टडी में अनुमान लगाया गया, कि ‘भारत में कृषि पर ‘अन्तर्निहित रूप से कर’ लगाया जाता है…बड़ी इनपुट सब्सिडीज़ क़ीमतों को दबाकर रखने वाली नीतियों के प्रभाव की, पूरी तरह भरपाई नहीं करतीं’. कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, जिन्होंने इस स्टडी की अगुवाई की, अपने एक हालिया लेख में लिखते हैं: ‘…2000-01 और 2016-17 के बीच, भारतीय कृषि पर इसके मूल्य के 14% के बराबर, निहित रूप से कर लगाया गया. ये मुख्य रूप से प्रतिबंधात्मक व्यापार और बाज़ार नीतियों की वजह से था, जिनमें निर्यात नियंत्रण से लेकर भंडारण सीमा, और प्रतिबंधात्मक मंडी प्रणाली तक शामिल थीं. चावल और गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए, एमएसपी पर भरोसा करने की संभावित समस्या को, 1980 के दशक में ही समझ लिया गया था. ज़रूरत इस बात की है, कि एक स्मार्ट और गतिशील एमएसपी कार्यक्रम तैयार किया जाए, जिससे किसानों का ज़ोर उन फसलों की ओर शिफ्ट हो जाए, जिनकी देश में कमी है जैसे दालें और तिलहन. एमएसपी से पैदा हुई विकृतियों से, शायद ही कोई इनकार करेगा, लेकिन ये समस्या दशकों का नतीजा है, और इसे समय के साथ ही, रचनात्मक तरीक़े से दूर किया जा सकता है. यही एक तरीक़ा है जिससे, सुनिश्चित हो सकता है कि किसान और उपभोक्ता दोनों के हित सुरक्षित रहें.

व्यापक राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ को समझना

तेरह, बीटी कॉटन की शुरूआती सफलता के बाद, जिसे 2002-2006 के दौरान मंज़ूर किया गया, क्रमिक सरकारें आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों को लेकर दुविधा में रही हैं. इसके नतीजे में, कम से कम दो नई जीएम फसलें- जीएम सरसो और बैंगन- जिन्हें भारतीय वैज्ञानिकों ने विकसित किया है, सभी नियामक कदम उठाने के बाद, सरकार से अंतिम स्वीकृति के इंतज़ार में हैं. इसके अलावा, चार प्रमुख जीएम फसलें और हैं जो दुनिया भर में, बड़े पैमाने पर उगाई जा रही हैं. लेकिन भारतीय किसानों को, वैज्ञानिक प्रगति के लाभ से वंचित रखते हुए, एक दशक से अधिक हो गया है. नई पीढ़ी की फसलों की मांग पर ज़ोर देने के लिए, पिछले कुछ वर्षों से हज़ारों कपास किसान, अस्वीकृत जीएम कॉटन बोकर, अपनी फसलों को जोखिम में डाल रहे हैं. जीएम फसलों के अंदर पारिस्थितिक पदचिन्हों और लागत में कमी लाने, और किसानों की आय तथा भारतीय कृषि, ख़ासकर कपास, मक्का और सोयाबीन में, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की क्षमता है. लेकिन मूल मुद्दा किसी विशेष तकनीक का इतना नहीं है, जितना किसानों की आज़ादी का है, कि वो तकनीक को चुन सकें, चाहे वो प्राकृतिक खेती हो, जैविक, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, या कुछ और हो. प्रतिस्पर्धी दुनिया में व्यवसाय करने की क्षमता, प्रासंगिक तकनीकों के चयन करने की आज़ादी पर निर्भर करती है.

चौदह, सर्वेक्षणों ने बार बार दिखाया है, कि किसानों का एक बड़ा वर्ग, या तो खेती छोड़ना चाहता है, या चाहता है कि उसके बच्चे खेती को न अपनाएं. सेंटर फॉर दि स्टडी ऑफ़ डेवलपिंग सोसाइटीज़ की, स्टेट ऑफ इंडियन फार्मर्स 2014 में, पता चला कि ‘ये पूछे जाने पर कि अगर उन्हें, शहर में रोज़गार का अवसर मिल जाए, तो क्या वो खेती छोड़ देंगे, 61 प्रतिशत किसानों का जवाब ‘हां’ में था’. उसमें आगे कहा गया, ‘जब किसानों से पूछा गया, कि क्या वो चाहते हैं कि उनके बच्चे शहर में बस जाएं, तो लगभग 60 प्रतिशत ने कहा कि वो चाहते हैं, कि उनके बच्चे शहर में बस जाएं’. लेकिन अर्थव्यवस्था के ग़ैर-कृषि क्षेत्रों में, उनके पास बहुत कम विकल्प हैं. आर्थिक सुधारों और मैन्युफैक्चरिंग तथा सेवा क्षेत्रों में विस्तार के बावजूद, रोज़गार की संभावनाएं कम ही रही हैं.

मई 2019 में जारी अधिकारिक आंकड़ों से पता चला, कि वित्त वर्ष 2017-18 में बेरोज़गारी की दर, 45 वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर, 6.1% पर पहुंच गई थी. आज, 2020 के लॉकडाउन के बाद तेज़ी से सिकुड़ती अर्थव्यवस्था में, रोज़गार और आर्थिक संभावनाएं कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हैं. बल्कि, संकेत ये हैं कि बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक, जो लॉकडाउन के दौरान मजबूर होकर घर लौट गए थे, हो सकता है फिर से खेती करने लगे हों, जिससे खेती पर निर्भरता बढ़ सकती है. स्पष्ट है कि किसानों के सामने जो चुनौती है, उसकी जड़ें ख़ुद खेती से कहीं आगे तक जाती हैं.

कृषि संकट पर आम सहमति का फायदा उठाएं

किसानों के चल रहे आंदोलन की गहमा-गहमी के बीच, ये बात आसानी से भूली जा सकती है, कि भारत में कृषि के सामने जो संकट है, उसके स्तर और विस्तार से लगभग हर कोई सहमत है. दो दशकों से कृषि बाज़ार और अनुबंध खेती को लेकर चर्चाएं होती रही हैं. सामने आईं अनगिनत रिपोर्ट्स और दस्तावेज़ों में, कभी किसी ने ये सुझाव नहीं दिया, कि इसके लिए कोई राष्ट्रीय क़ानून, बन सकते थे या बनने चाहिए. उसकी बजाय सहमति ये रही थी, कि कृषि और ज़मीन दोनों राज्य के विषय हैं. आवश्यक सुधारों की दिशा पर, एक व्यापक और ईमानदार चर्चा को सुगम बनाने के लिए, उस सहमति का फायदा उठाया जाना चाहिए. चल रही बहस की उपेक्षा, और कृषक समुदाय के भीतर बंटवारे को हवा देने से, कृषि में बेहद जरूरी सुधारों की जड़ें कटने के सिवाय, कुछ हासिल नहीं होगा. इसलिए मौजूदा बहस एक बड़ा अवसर है, कि राज्य और स्थानीय स्तरों पर, कृषि में बढ़ते हुए बदलावों पर, एक नई सहमति बनाई जाए, जो अगले दशक में भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था को सच में बदल सकती है. अपनी आधी आबादी को मजबूरन कृषि पर निर्भर बनाए रखकर, कोई देश समृद्ध नहीं बन सकता.

यह भी पढ़ें: ‘टूलकिट’ मामले में दिल्ली की अदालत ने दिशा रवि को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

नोट्स:

1. कृषि बाज़ारों पर नए क़ानूनों के प्रस्तावित संशोधनों में, नए निजी बाज़ारों पर कर लगाने के राज्यों के अधिकार को माना गया है. अनुबंध खेती के नए क़ानून में, सरकार ने अनुबंध से जुड़े विवादों को, न्यायिक प्रणाली के समक्ष लाने की अनुमति देने की पेशकश की है.

2. 31 जनवरी को एक सर्व-दलीय बैठक में, प्रधानमंत्री ने इस पेशकश को फिर दोहराया था.

3. सरकार ने उन संवैधानिक प्रावधानों की, अधिकारिक रूप से व्याख्या नहीं की है, जिनके तहत उसने (कृषि मार्केटिंग और अनुबंध खेती से जुड़े) दो नए क़ानून बनाए हैं. मध्य-सितंबर 2020 में आनन-फानन में, इन क़ानूनों को संसद से गुज़ारने के बाद, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की मार्केटिंग डिवीज़न ने, एक प्रेज़ेंटेशन जारी किया. उसमें दिखाया गया है कि संविधान में केंद्रीय सूची की एंट्री 42, और समवर्त्ती सूची की एंट्री 33 को लागू करते हुए, जिनका संबंध अंतरराज्यीय व्यापार से है, राज्य सूची की एंट्री 26 के, कृषि व्यापार को दबा दिया गया है.

4. राज्यों की ज़िम्मेदारी है कि वो, केवल राज्यों से जुड़े विषयों पर शासन करें, जो संविधान की सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची में निर्दिष्ट हैं, जैसे कि क़ानून व्यवस्था, कृषि, मछली पालन, जल आपूर्ति एवं सिंचाई, स्कूली शिक्षा, और सार्वजनिक स्वास्थ्य. राज्यों के पास कृषि आमदनी, एलकोहल, ज़मीन व इमारतें, मिनरल्स, पेट्रोलियम उत्पाद आदि पर कर लगाने का भी अधिकार है.

5. संविधान के पहले संशोधन में नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया, जिसमें राज्य और केंद्र सरकारें कुछ ऐसे क़ानून ला सकतीं थीं, जो उन्हें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर दी गईं, क़ानूनी चुनौतियों से बचा सकते थे. उसके बाद के वर्षों में राज्यों में कई सारे क़ानून बनाए गए हैं, जिनमें भूमि-सीमा और भूमि वितरण से जुड़े क़ानून शामिल हैं. उसके बाद, 1976 में इनमें आवश्यक वस्तु अधिनियम जोड़ा गया, जो मूल रूप से दो दशक पहले बना था.

6. किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत, 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता, तीन समान क़िस्तों में ऐसे छोटे और सीमांत किसान परिवारों को दी जाती है, जिनके पास दो हेक्टेयर तक ज़मीन है.

7. बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों से बात करने के बाद, 20-50% रेंज मेरी अपनी समझ है.

8. ओपन एंडेड ख़रीद से मतलब उस प्रक्रिया से है, जिसमें किसान एक निर्धारित समय के अंदर अपना खाद्यान्न पेश करते हैं, और भारत सरकार के गुणवत्ता वर्णन के अनुसार, सरकारी एजेंसियां उसे एमएसपी पर ख़रीद लेती हैं, जिनमें केंद्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम शामिल है.

(लेखक एक स्वतंत्र टीकाकार हैं और लंबे समय से बाज़ार सुधारों के समर्थक रहे हैं और जिनकी कृषि नीतियों में विशेष रूचि रही है. व्यक्त विचार निजी हैं)

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: भारत के सामने दो सीमा पर युद्ध से बचने की चुनौती, क्या मोदी रणनीतिक हितों के लिए राजनीति को परे रखेंगे