हम इस पुरानी उक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकते कि राजनीति लोगों को बांटती है, मगर खेल लोगों को जोड़ते हैं. क्रिकेट विश्व कप के इस सीजन में तो यह उक्ति और भी मौजूं लगती है, क्योंकि भारत दो बार विश्व कप जीत चुका है. लेकिन इस उक्ति के साथ एक शर्त जुड़ी है— खेल लोगों को जोड़ता जरूर है मगर उन लोगों को ही, जो एक पक्ष के समर्थक होते हैं. हम भारत के लोग अपनी टीम के पक्ष में एकजुट होते हैं, तो दूसरे लोग अपनी-अपनी टीमों के पीछे खड़े होते हैं.

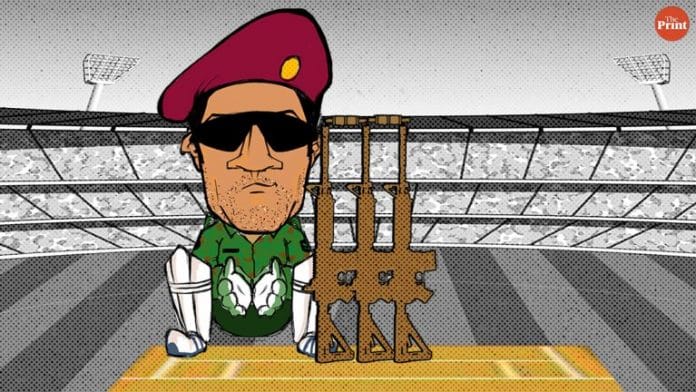

यह हमें उस विवाद तक पहुंचा देता है, जो विश्व कप में खेलने उतरे महेंद्र सिंह धोनी के उस विकेटकीपिंग ग्लव्स को लेकर उठ गया है जिस पर भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स का प्रतीक चिन्ह ‘बलिदान’ ‘डैगर’ अंकित था.

यह भी पढ़ेंः सुषमा स्वराज राहुल द्रविड़ की तरह हैं, जिसके बिना पार्टी का काम नहीं चलता था

विश्व कप के खेलों का प्रबंध देख रही इन्टरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आइसीसी) ने धोनी के इस ग्लव्स को पहनकर खेलने पर आपत्ति जताई है. दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठनों की तरह आईसीसी के नियमों ने भी खिलाड़ी द्वारा अपने शरीर या वर्दी पर धार्मिक या राष्ट्रीय या व्यावसायिक प्रतीक चिन्हों अथवा लोगो आदि के धारण की सीमा निर्धारित कर दी है. उदाहरण के लिए लोगो उन्हीं प्रायोजकों के लगाए जा सकते हैं, जिनके साथ भागीदार देशों और आईसीसी ने करार किया है. स्वीकृत राष्ट्रीय चिन्ह भी लगाए जा सकते हैं. किसी भी व्यावसायिक चीज़ का पूर्ण निषेध है. इसी तरह, फौजी चीजों का भी निश्चित निषेध है. जी हां, यह फौजी जंग का नहीं, खेल का मैदान है!

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का कहना है कि उसने आईसीसी से अपील की है कि धोनी को इसकी छूट दे. जनमत धोनी के ग्लव्स का समर्थन करता है. लेकिन जरा गौर से सोचिए— टीम इंडिया विश्व कप में खेल रही है, धोनी और हमारी जांबाज़ स्पेशल फोर्सेस ने अभी हाल में उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिसे विकी कौशल की ताज़ा फिल्म ने ज्यादा रंगीन ढंग से इतिहास में दर्ज़ कर दिया है. अब राष्ट्रवाद के इस जोरदार तिकोने चुंबक से अलग हट कर भला कौन भारतीय होगा जो इसके खिलाफ कुछ कहेगा?

लेकिन किसी-न-किसी को तो जरूर यह कहना पड़ेगा कि आईसीसी सही कह रही है. धोनी को वह प्रतीक चिन्ह हटा लेना चाहिए. प्रतिस्पर्धी खेल के मैदान में ऐसी किसी चीज़ की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, जो मरने-मारने का प्रतीक हो. इसलिए हममें से कुछ लोगों को धारा के खिलाफ तैरने की हिम्मत करनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जो खेलों से प्यार करते हैं और भारत को विजयी देखना चाहते हैं. ऐसा करने पर अगर हमारी खेल संबंधी राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाया जाता है, तो उठाने दीजिए. हम यीशु के इस कथन से अपने मन को संतोष दे सकते हैं कि ‘हे प्रभु, उन्हें क्षमा कर दीजिए क्योंकि वे (जो हम पर देशभक्त न होने की तोहमत लगा रहे हैं) नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं’.

यह भी पढ़ें: कैसे मोदी-शाह की भाजपा ने कांग्रेस और बाकियों को इन चुनावों में पछाड़ा

पहले जरा ‘राष्ट्रवादियों’ और कमांडो-कॉमिक चैनलों में उनके भोंपुओं के तर्कों पर गौर करें, जो ‘धोनी कीप द ग्लव्स’ (धोनी अपने ग्लव्स पहने रहो) का राग अलाप रहे हैं. उनका पहला तर्क यह है कि हमें सेनाओं का सम्मान तो करना ही है. दूसरे, पाकिस्तानी भारत को लहूलुहान करते रहें हैं इसलिए वे जहां भी हों उनके खिलाफ संदेश तो देना ही है. और तीसरा तर्क यह है कि किसी को अपनी पसंद चुनने से रोका नहीं जा सकता. धोनी को तो नहीं ही, जो स्पेशल फोर्सेस के मानद लें. कर्नल हैं और जिन्होंने पैराशूट जंपिंग करके ‘डैगर ऐंड विंग्स’ हासिल किया है. आप उन्हें अपने रेजीमेंट का प्रतीक चिन्ह धारण करने से नहीं रोक सकते.

उनके तीसरे तर्क का आसान जवाब तो यही है कि उनका रेजीमेंट भारत के लिए क्रिकेट नहीं खेल रहा है. और जब यह रेजीमेंट भारत की खातिर बदमाशों से लड़ता है तब उसके फौजी बीसीसीआई या हॉकी इंडिया अथवा भारतीय ओलंपिक संघ का प्रतीक चिन्ह धारण नहीं करते, हालांकि ये सब भारत के गौरव और शान का प्रतिनिधित्व करते हैं.

यह तो हर कोई मानता है कि हमें सेनाओं और उनके बलिदानों का सम्मान करना ही चाहिए. लेकिन इसके साथ ही यह कहना तो भारी मूर्खता ही होगी कि इस तरह का संदेश दिया जाए या कश्मीर में पाकिस्तानियों की कारस्तानियों का विरोध हमारे क्रिकेट खिलाड़ी लॉर्ड्स या ओल्ड ट्रेफोर्ड या ओवल आदि में करें. विरोध नेता और राजनयिक लोग करते हैं, और लड़ाई फौजी लोग लड़ते हैं. खिलाड़ी का काम तो खेल के मैदान में अपना जलवा दिखाकर देश का गौरव बढ़ाना है, न कि अपनी खेल की वर्दी पर अपनी फौज का प्रतीक चिन्ह धारण करके उसका ब्रांडदूत बनना.

खेल दो पक्षों के बीच होते हैं. अगर भारतीय खिलाड़ी अपनी फौज के रंग में मैदान पर उतरता है, तो पाकिस्तानी भी वैसा ही करेगा. क्रिकेट में चूंकि एक ही पक्ष जीतता है, तो ऐसे में खेल तो फौजी टकराव का रूप ले लेगा. और यह भावना दर्शकों में भी उभर आएगी, जिनमें बेशक भारतीयों और पाकिस्तानियों का ही बोलबाला रहेगा. जाहिर है, खेल दुश्मनी में बदल जाएगा, जैसा एक समय दुश्मन देशों ईरान और इराक़ के बीच हुआ था.

महान लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने 1947 में अपने एक भविष्यदर्शी लेख ‘द स्पोर्टिंग स्पिरिट’ (खेल भावना) में लिखा था, ‘सच कहें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल युद्ध का ही एक रूप है.’ वे आगे लिखते हैं कि ‘गौर करने वाली चीज़ खिलाड़ियों का आचरण नहीं बल्कि दर्शकों का रवैया है : और दर्शकों के पीछे उनके मुल्कों का रवैया है, जो इस तल्खी को हवा देते हैं…’ हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ़ खेलते रहे हैं और पहले की तुलना में अब ज्यादा सफल हो रहे हैं. खेल के मैदान पर वे पूरे बदले की भावना से खेलते हैं, लेकिन बस खेल में ही. खेल के दौरान और उसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों बीच दोस्ताना व्यवहार रहता है, वे एक-दूसरे के परिवार के साथ हंसी-मज़ाक भी करते रहते हैं.

सौभाग्य से, इस समय कोई युद्ध नहीं चल रहा है, बालाकोट में बेशक झड़प हुई मगर किसी की जान नहीं गई, और यह तीन महीने पुरानी बात है. 1971 में तो जब दोनों देशों के बीच वाकई युद्ध चल रहा था तब सुनील गावसकर और ज़हीर अब्बास ने ‘शेष विश्व’ की टीम की ओर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग की थी, जबकि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान बमबारी के लिए कराची के ऊपर उड़ान भर रहे थे. इसी तरह, 1999 में जब कारगिल में दोनों देशों की फौजें भारी जंग में उलझी थीं, तब दोनों देशों की टीमें इंग्लैंड में विश्वकप में खेल रही थीं. दोनों देशों के खिलाड़ी हाथ मिला रहे थे, कोई फिसल रहा था तो दूसरा उसे सहारा देकर उठा रहा था या जूतों के तस्मे बांधने में वे एक-दूसरे की मदद कर रहे थे. कोई वहां कारगिल की टाइगर हिल को बीच में खड़ा करना नहीं चाहता था.

फौजी प्रतीक चिन्ह, पट्टे, बिल्ले, तमगे, डोर, बैंड, परेड, आदि बेशक जोश बढ़ाते हैं. और जहां सफलता या नाकामी को युद्ध में हुई जीत-हार के बराबर माना जाता है वहां ये चीज़ें बेशक एक भावना पैदा करती हैं. कोई भी खेल हो— भले ही वह 16 जून को मैनचेस्टर में होने वाला भारत-पाकिस्तान लीग मैच हो— जीत तो एक ही पक्ष की होनी है और दूसरे को हारना है. तो क्या वह लड़ाई में आपकी फौज की हार मानी जाएगी? और तब क्या होगा जब दोनों पक्ष ओल्ड ट्रेफोर्ड में अपनी-अपनी फौज के प्रतीक चिन्ह धारण करके उतर जाएंगे? तब भीड़ को काबू में करने के लिए ब्रिटेन को पुलिस वालों की कमी पड़ जाएगी.

यहां पर हम फिर ऑरवेल की ओर लौटते हैं— ‘मुझे लोगों से यह सुनकर हमेशा आश्चर्य होता है कि खेलों से देशों के बीच सद्भावना पैदा होती है, कि दुनियाभर के लोग अगर फुटबॉल या क्रिकेट के मैदान पर एक-दूसरे से मिलते रहें तो उन्हें लड़ाई के मैदान पर एक-दूसरे से सामना करने की इच्छा नहीं होगी.’ यह लिखते हुए ऑरवेल ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक का उदाहरण दिया था. उनका तर्क सही भी है और गलत भी.

मानव सभ्यता दो विश्व युद्धों और शीत युद्ध के बाद आगे बढ़ चुकी है. खेलों में निरंतर आपसी संपर्कों ने पुरानी दुश्मनियों के जहर उतारने का काम किया है. ये खिलाड़ियों, उनके प्रशंसकों, उनके परिवारों और दोस्तों को एक-दूसरे को समझने और आपसी संबंध बनाने के मौके प्रदान करते हैं, और कभी-कभी तो खेलों के जरिए अपने आक्रोशों को बाहर निकालने के भी मौके देते हैं.

मैं कबूल करता हूं कि इस तरह के विचार न तो बहुत लोकप्रिय हैं और न राजनीतिक दृष्टि से मान्य हैं. लेकिन ओलंपिक से लेकर पिंगपोंग तक, बास्केटबॉल से लेकर क्रिकेट और सॉकर से लेकर हॉकी तक, भीषण प्रतिस्पर्धा वाले खेलों ने फौजी दुश्मनियों की धार को कुंद करने और हमारे मन पर पड़े घावों को भरने में मदद की है.

यह भी पढ़ें : प्रधानमंत्री जी, आप ट्विटर को कुछ ज़्यादा ही समय दे रहे हैं और आपने मीडिया को गलत समझा है

हम सेना के प्रति किसी भी व्यक्ति की निष्ठा का बेशक सम्मान करते हैं, खासकर इसलिए भी कि उसने अपनी यह भावना सेना की मानद सेवा करके जाहिर की है. उदाहरण के लिए, धोनी पद्म सम्मान ग्रहण करने के लिए स्पेशल फोर्स की सम्पूर्ण वर्दी और विशेष मरून टोपी में सजकर गए थे. यह बेशक एक उम्दा प्रदर्शन था. राष्ट्रपति सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी हैं. लेकिन धोनी को क्रिकेट के मैदान में अपने रेजीमेंट को ले जाने की कतई जरूरत नहीं है. स्टंप्स के पीछे खड़े होकर उन्हें अपने भीतर जोश जगाने के लिए ऐसा कुछ करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी. किसी बल्लेबाज का कैच लपकते हुए या उसे स्टंप करते हुए वे उस ‘डैगर’ से हमेशा प्रेरणा महसूस कर सकते हैं, चाहे उन्होंने वह प्रतीक चिन्ह धारण किया हो या नहीं. स्टंप्स के पीछे ग्लव्स में छिपे उनके पंजे सबसे खतरनाक बने रहेंगे.

(इस लेख को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)