नई दिल्ली: विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘कश्मीर फाइल्स’ जो कुछ कहना चाहती है वह मूल रूप से सही है. इस बात को लेकर न कोई शक किया जा सकता है और न कोई सवाल उठाया जा सकता है कि नवंबर 1989 से मई 1990 के बीच इस्लामी गिरोहों ने लगभग जातीय सफाये के तहत कश्मीर घाटी से लगभग सारे हिंदुओं, मुख्यतः कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन करने पर मजबूर कर दिया था.

सितंबर 1989 में सामाजिक एक्टिविस्ट और वकील टीका लाल टपलू की हत्या के बाद कई लोगों का कत्ल कर दिया गया था. स्थानीय उर्दू अखबारों में गुमनाम स्रोतों की ओर से जारी विज्ञापन छपने लगे, जिनमें हिंदुओं को कश्मीर छोड़ने की धमकी दी गई. यह सब वाकई हुआ, जो भारत की दो पीढ़ियों को अच्छी तरह मालूम है.

इतिहासकर, कथाकार, फ़िल्मकार, सभी अपनी-अपनी तरह से सच को देखते हैं. ध्रुवीकृत और तनावग्रस्त माहौल में वे उन्हीं बातों पर ज़ोर देते हैं, जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं. क्लिंट ईस्टवुड दिखा चुके हैं कि जापानी द्वीप इवो जिमा पर कब्जे के लिए 1945 में जो युद्ध हुआ उसके सच को किस तरह दो तरह (फ्लैग्स ऑफ आवर फादर्स/लेटर्स फ्रम टू जिमा’ फिल्म) से प्रस्तुत किया जा सकता है. लेकिन उस युद्ध की भीषणता और पेशेवर सैनिकों की बहादुरी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता.

इसलिए, ‘कश्मीर फाइल्स’ फिल्म को इस विवाद में उलझाना निंदनीय और दुखद है कि वास्तव में कितने कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई थी, कि वह संख्या सैकड़ों में थी या हजारों में या लाखों में? क्या वह जातीय सफाया था या नरसंहार था या फिर कि एक और ‘होलोकॉस्ट’ (सर्वनाश)?

इस बहस से कुछ हासिल नहीं होने वाला. उस भीषण राष्ट्रीय आपदा के 32 साल बाद ध्यान देने वाली बात यह है कि हम अभी भी उसे मारे गए लोगों की संख्या पर बहस में सीमित कर रहे हैं. वह संख्या उस त्रासदी को न तो हल्का करेगी और न गहरा करेगी. न ही वह उस बहुसंख्यक समुदाय—जो उस राज्य में अल्पसंख्यक था—की राष्ट्रीय शर्म को कम करेगी, जिसे दुनिया में सबसे प्रबल मानी जाने वाली सेनाओं, पुलिस, और खुफिया एजेंसियों में शुमार सेना, पुलिस, और खुफिया एजेंसियों से लैस लोकतांत्रिक गणतंत्र में पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया था.

दो पक्षों में बंटे लोग

एक पक्ष है जो मारे गए लोगों की संख्या के आगे मनमाने ढंग से शून्य जोड़ते जाने पर आमादा है; दूसरा पक्ष एक ओर तो म्यांमार में रोहिंगिया समुदाय पर अत्याचारों को लेकर आंसू बहाता है और दूसरी ओर हमसे कहता है कि कश्मीरी पंडितों के मामले को भूल-चूक लेनी-देनी की भावना से हल्के में लें. ये सब एक ही विडंबना के दो रूप हैं. यहां मैं जो भी कह रहा हूं वह न तो फिल्म का समर्थन करने के लिए है और न उसकी निंदा करने के लिए है. मैंने यह फिल्म अभी देखी नहीं है. न ही मैंने रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की क्रमशः ‘83’ और ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ फिल्म देखी है. कोविड के डर से अभी भी मैं सिनेमा हॉल में कदम रखने से परहेज कर रहा हूं.

‘कश्मीर फाइल्स’ का सकारात्मक योगदान यह है कि इसने एक रिसते जख्म को सामने ला दिया है, जो कभी भरा नहीं. इसका नकारात्मक पहलू यह है कि इस पर सिनेमाघरों में दर्शकों की डरावनी और शर्मनाक कट्टरपंथी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. एक पूरे समुदाय को खलनायक बताया जा रहा है और आम मुस्लिम परिवारों से बदला लेने की बातें की जा रही हैं. प्रतिभाशाली पत्रकार और लेखक राहुल पंडिता अपनी किताब ‘अवर मून हैज़ ब्लड क्लाउट्स’ में उस बर्बरता का यादगार विवरण दे चुके हैं लेकिन अब कुछ तथ्यों और फ़िल्मकार के साथ किए जा रहे बरताव को लेकर सवाल उठाने के लिए उन्हें सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है. पंडिता कहते हैं कि यह कश्मीरी पंडितों के लिए एक भाव-शुद्धि जैसी है, और इससे उन्हें गुजरना ही होगा. यह एक महत्वपूर्ण बात है, और इस पर और विचार करने की जरूरत है.

आज़ादी के बाद 75 सालों में भारत ने कई बड़ी त्रासदियों का सामना किया है. भारत कोई अकेला देश नहीं है जिसे अपने विकास के क्रम में हिंसा से गुजरना पड़ा हो. वास्तव में, भारत में ही नहीं बल्कि इस पूरे उपमहादेश में एक आम दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति यह है कि हम सच का सीधा सामना नहीं कर पाते; हम जो गलती करते हैं उसे कबूल करना तो दूर, उसे गलती भी नहीं मानते; गलती के शिकार हुए लोगों और गलती करने वालों के लिए सब कुछ रफा-दफा करके आगे बढ़ जाते हैं.

‘राष्ट्र और एक वैधानिक व्यवस्था’

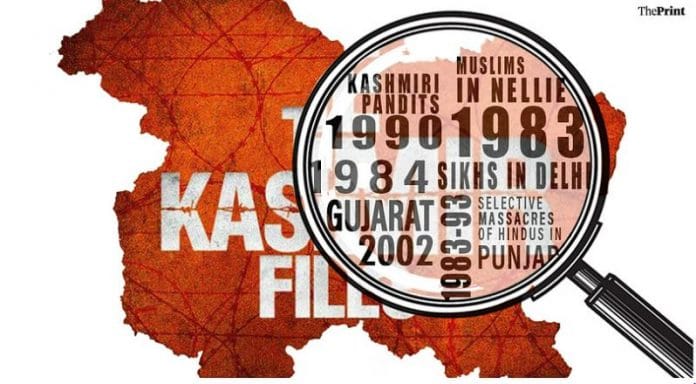

हमारी संस्कृति और सभ्यता सभी मसलों के बारे में गोलमोल नजरिया अपनाने की है; हमारे तर्कों का कोई अंत नहीं होता. शर्मनाक बात यह है कि एक राष्ट्र और एक वैधानिक व्यवस्था के तौर पर हम अपनी गंभीरतम त्रासदियों को अंजाम देने वालों को जवाबदेह बनाने में विफल रहे हैं. दशकों से, कई भीषण सांप्रदायिक दंगो से लेकर 1983 में असम के नेल्ली में मुसलमानों के छह घंटे के कत्लेआम तक; 1984 में दिल्ली और दूसरी जगहों पर सिखों की हत्याओं; 1990 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार; 1983-93 के बीच पंजाब में हिंदुओं की चुन-चुनकर हत्याओं; और गुजरात में 2002 के नरसंहार तक यही होता रहा है.

कानून जो फैसला सुना देता है उससे मसला निबट जाए, यह जरूरी नहीं होता. लेकिन इससे मदद मिलती है. दूसरी ओर, हमारे ‘सिस्टम’ में ही कुछ ऐसा है कि हम खुद जिस संकट को जन्म देते हैं वह स्थायी, एकतरफा मुद्दा बन जाता है. कुछ मामलों में यह फीका पड़ता दिखता है, जैसा नेल्ली के मामले में हुआ. मैंने ‘दिखता है’ इसलिए लिखा कि जनता के साथ नाइंसाफी की अगर लीपापोती की जाती है तो वह कुछ समय के लिए तो भुला दी जाती है लेकिन उसे कभी माफ नहीं किया जाता. वह वाचिक इतिहास का हिस्सा बन जाती है और अटूट खूनखराबे का कारण बन जाती है. यही हमारे लिए अभिशाप है.

ऐसे असंतोष कभी खत्म नहीं होते. किसी दिन आपको देश के बंटवारे के दौरान हुए खूनखराबे पर ‘कश्मीर फाइल्स’ जैसी फिल्म देखने को मिल सकती है और उसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं.

समाज और समुदाय अपने सबसे दुखद क्षणों को नहीं भूलते, लेकिन उनके लिए माफी दे सकते हैं. कोई भी सच इतना कड़वा या नागवार नहीं होता कि उसे परे न किया जा सके. एक बार आप कश्मीरी पंडितों के दर्द को कबूल कर लें, इस बात के लिए माफी मांग लें कि उनका देश उन्हें कानून और संविधान के तहत सुरक्षा देने में विफल रहा, तो विवाद को विराम दिया सकता है. इस तर्क को कि आतंकवादियों द्वारा जनता पर ढाए गए जुल्म ने ही भारतीय सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के कोप को बुलावा दिया; कि उसके बाद से इन्हीं बलों और पाकिस्तान-नियंत्रित आतंकवादियों ने करीब 20,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें अधिकतर मुस्लिम थे; कि घाटी में तब तक स्थायी शांति नहीं हो सकती जब तक कश्मीरी पंडित अपनी मर्जी से वहां आने-जाने में सुरक्षित महसूस न करने लगें, उस तरह नहीं जिस तरह वेस्ट बैंक में यहूदियों के एन्क्लेव बने हैं.

कश्मीर मसले से निबटने में भारत बिना सोचे-समझे कदम उठाता रहा है और संशयग्रस्त फौरी लीपापोती करता रहा है, जिसका उदाहरण यासीन मलिक है. मलिक के नेतृत्व में एक आतंकवादी दस्ते ने 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर में एक बस में सवार होने जा रहे वायुसेना के चार अफसरों और दो महिलाओं को मार डाला था. इस मामले की सुनवाई इसके 30 साल बाद 2020 में शुरू हुई और आरोप दर्ज किए गए. आखिर क्यों?

ऐसा नहीं था कि मलिक फरार होकर पाकिस्तान चला गया था. वह यहीं रहा, और ज्यादा समय ‘एजेंसियों’ की अच्छी ‘रखवाली’ में रहा क्योंकि वे यह सोच रही थीं कि वे उसे आतंकवादी से अमन के पैरोकार के नये अवतार के रूप में पेश करना चाहती थीं. यह तब था जब उसने कभी साफ तौर यह नहीं कहा कि उसने वायुसेना के उन अफसरों की हत्या नहीं की थी. बीबीसी को दिए लंबे इंटरव्यू ‘हार्ड टॉक’ में उसने बार-बार कहा कि ‘मैं तब सशस्त्र संघर्ष में शामिल था, और भारतीय सैनिक निशाने पर थे.’

कई सरकारों के दौर में वह अमन करवाने वालों का चहेता बना रहा. करीब 25 साल पहले जब मैं ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ का नया संपादक बना था तब काफी सम्मानित एक्टिविस्ट (उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उनकी स्थिति तब से अब बिलकुल बदल चुकी है) ने मुझे फोन करके ज़ोर दिया कि मैं दिवंगत कुलदीप नैयर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो जाऊं ताकि ‘इस नौजवान को बचाया जा सके, जो अमन के लिए बहुत जरूरी है…. कि अगर यह बच्चा मर गया तो बहुत ट्रेजेडी हो जाएगी.’

उससे अलग रहना मेरे लिए आसान था क्योंकि ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ की आचार संहिता कहती थी कि उसके पत्रकार मीडिया की आज़ादी के सवालों को छोड़ किसी और मसले की पैरवी में भाग नहीं ले सकते. लेकिन काश मैं सच बता सकता. बेकसूर नागरिकों और वायुसेना के निहत्थे अधिकारियों की हत्या करने वाले शख्स को अपनाने का विचार मुझे नापसंद था. कि अगर हम शांति की इसी तरह कोशिश करेंगे तो यह भारत को नाराज करेगी. कितना नाराज किया, यह हम उन सिनेमाघरों में महसूस कर सकते हैं जिनमें ‘कश्मीर फाइल्स’ फिल्म दिखाई जा रही है.

भावनाओं को शांत करने के लिए जरूरी है कि किसी भी आस्था के यासीन मालिकों को, जनता के साथ की गई सभी नाइंसाफ़ियों के जिम्मेदार लोगों को सजा भुगतने के लिए मजबूर किया जाए. जर्मन लोगों ने नाजी यातना शिविरों को अपने मूल रूप में पवित्र स्मारकों में तब्दील कर दिया ताकि भावी पीढ़ियां उन्हीं गलतियों को न दोहराए. लेकिन यह तभी किया गया जब नरसंहार करने वाले नाजियों को खोज-खोज कर सजा दे दी गई.

इनकार में जीना नाइंसाफी के दुष्चक्र में फंसे रहना है. ‘होलोकॉस्ट’ से बचे रहे नोबल पुरस्कार विजेता एली वीज़ेल ने कहा है, ‘अगर हम भूल जाते हैं, तो मारे गए लोगों की दोबारा हत्या होती है’ यह बात व्यापक नाइंसाफी के हर मामले पर लागू होती है. यह बहस करने का कोई फायदा नहीं है कि वह नाइंसाफी लोगों के पलायन के रूप में थी या जातीय सफाये, सामूहिक हत्या, नरसंहार या ‘होलोकॉस्ट’ के रूप में थी.

(इस लेख अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें- उर्दू मीडिया की नजर में हिजाब पर फैसला मुस्लिमों की पहचान को दबाने वाला, SC में अपील का समर्थन