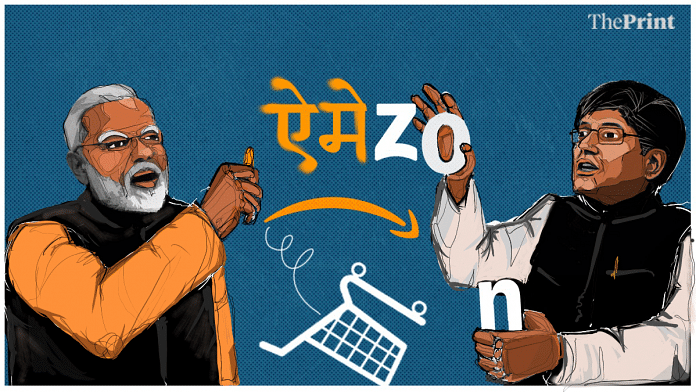

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहले तो यह बयान दिया कि अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस भारत में निवेश करके हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन फटाफट यह सफाई भी दे डाली कि भारत के नियमों के तहत किए जाने वाले सभी निवेशों का स्वागत है. अब इस पर कौन सवाल उठा सकता है.

लेकिन एकाधिकार पर निगाह रखने वाले भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग ने अभी हाल में अमेज़न को ‘अनुचित’ व्यापार प्रक्रियाओं के लिए जिस तरह फटकारा और स्वदेशी जागरण मंच तथा व्यापारियों/रिटेलरों के संघों ने आयोग के इस कदम की जिस जोश से तारीफ की उसे देखते हुए आप उदारवादी व्याख्या नहीं कर सकते. इसे कोई द्वेषपूर्ण षड्यंत्र भी नहीं कहा जा सकता. यह खालिस सियासत है. यह सिर्फ इस बात को रेखांकित करता है कि भाजपा अपनी मूल प्रवृत्ति— बनियागीरी— की ओर लौट रही है.

इसकी व्याख्या जरूरी है. जब तक, राजीव गांधी के दौर के बाद, कांग्रेस-वामदलों ने भाजपा को हिंदू पार्टी कहना नहीं शुरू किया था तब तक इंदिरा गांधी ने उसे हिंदू पार्टी कहने से परहेज रखा था. इस स्तंभ में मैंने आरएसएस के मुखपत्र ‘ऑर्गनाइज़र’ के पूर्व संपादक शेषाद्री चारी से हुई बातचीत को उदधृत किया था कि इंदिरा गांधी भाजपा को ‘बनिया’ पार्टी ही कहा करती थीं. इन दिनों भाजपा उनकी इस बात को सही साबित करने के ही संकेत दे रही है और बनिया मानसिकता की गिरफ्त में पड़ती दिख रही है.

यह भी पढ़ें: मोदी-शाह की भाजपा ने देश के युवाओं को नाउम्मीद तो किया ही, उससे लड़ने पर भी उतारू हो गई

स्वदेशी की दार्शनिक भावना का जन्म भी इसी से होता है. अगर किसी को व्यापार और उद्यमशीलता से लाभ कमाना है तो वह अपना ही आदमी होना चाहिए. अगर हम बाहर वाले को इसकी छूट दें भी तो उसे हमारा एहसान मानना चाहिए, न कि हम खुद उसके प्रति एहसान जताने लगें. इस मानसिकता के साथ कई भावनाएं जुड़ जाती हैं चाहे वह राष्ट्रवाद हो या संरक्षणवाद, या वणिकवाद और दंभवाद. मेरे बाज़ार में पैर रखने वाले तुम कौन हो? मेरे देश के व्यवसायियों को प्रतिस्पर्द्धा में पछाड़ने वाले और हमसे शुक्रगुजार होने की उम्मीद रखनेवाले तुम कौन हो?

एफडीआइ (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) का फैशन 1990-91 में शुरू हुआ था, जब शीतयुद्ध का दौर खत्म ही हुआ था. यह वह समय भी था जब भारत आर्थिक संकट में घिरने लगा था. वी.पी. सिंह की सरकार में मधु दंडवते वित्त मंत्री थे. उद्योग संघों की एक बैठक में उन्होंने जो कहा था वह काफी चर्चित या कुचर्चित हुआ था— ‘मैं एफडीआइ के खिलाफ नहीं हूं. लेकिन मैं इसकी खोज में नहीं निकल पडूंगा.’ चूंकि वे एक खांटी समाजवादी थे इसलिए एफडीआइ के लिए उनकी इस हिचक भरी हामी को भी स्वागतयोग्य माना गया था. लेकिन कोई विदेशी निवेशक इस बयान पर फिदा नहीं हुआ था.

1991 में हुए आर्थिक सुधारों ने बहुत कुछ बदल डाला. मगर गहरे जड़ जमा चुकी मनोवृत्तियां नहीं बदलीं. भारत चार दशकों से समाजवाद, संरक्षणवाद, स्वदेशी, आयात के विकल्प, निर्यात बेहतर है/आयात बुरी बात है की घुट्टी पीता रहा था और इस नशे के प्रभाव में सभी राजनीतिक वाद डूबे हुए थे. आर्थिक मामलों में दक्षिणपंथ की एकमात्र ताकत, कभी शक्तिशाली रही स्वतंत्र पार्टी इंदिरा गांधी के लोकलुभावनवाद की आंधी में उड़ गई थी. यहां तक कि जनसंघ भी उस समय वही समाजवादी सुर अलाप रहा था और अपने आर्थिक राष्ट्रवाद के किले में कैद था. आधुनिक मुक्त बाज़ार के लिहाज से भाजपा के एकमात्र सच्चे सुधारवादी नेता अटल बिहारी वाजपेयी सुधारों का परचम लहरा रहे थे. लेकिन उन्हें बहुत कम समय मिला.

पुरानी विचारधाराएं बेहद जिद्दी रही हैं, और यह हम बिलकुल दल निरपेक्ष होकर कह रहे हैं (चाहे यह वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, कांग्रेस हो या भाजपा). जैसा कि कुत्ते की दुम के बारे में मुहावरा है, इन्हें भी वर्षों बाद भी सीधा नहीं किया जा सकता. इक्का-दुक्का नेता भले फर्क लाते रहे हैं मसलन कांग्रेस के पी.वी. नरसिंहराव और मनमोहन सिंह, भाजपा के वाजपेयी. बाकी के दौर में दुम जस कि तस रही.

पिछले पांच-छह दशकों में हमने देखा है कि संरक्षणवादी, बहुराष्ट्रीय कंपनी विरोधी, तकनीक विरोधी पुरातनपंथी धारणाएं पूरी ताकत से हावी हुई हैं. वर्तमान सरकार आयातित पूंजीगत माल के मुक़ाबले भारत में बनाए गए ऐसे माल को शुल्कों में 20 प्रतिशत की छूट देकर पुराने चलन को ही जारी रख रही है. इसका सीधा मतलब यह है कि विदेशी कंपनी टुकड़े-टुकड़े में सामान लाकर यहां माल तैयार करे. उदाहरण के लिए, वह मेट्रो के डिब्बे यहां किसी छोटे भारतीय साझीदार के साथ संयुक्त उपक्रम के तहत या खुद बनाए और उन्हें आयातित कोचों से ऊंची कीमत पर बेचे. हमने देखा है कि बजट-दर-बजट शुल्कों में बढ़ोतरी होती गई है, अलग-अलग सेक्टर को संरक्षण दिया जाता रहा है (स्टील इसका सबसे प्रकट उदाहरण है), रेगुलेटर से लेकर निगरानी तक की तमाम सरकारी एजेंसियां विदेशी निवेशकों के पीछे पड़ जाती हैं, खासकर रिटेल सेक्टर में निवेश करने वाली विदेशी कंपनी के पीछे. पिछले बजट और इस पर भाजपा के विमर्श के बाद, इंदिरा दौर वाला भूला-बिसरा जुमला ‘आयात घटाओ’ पूरी ताकत से गूंजने लगा.

यही वजह है कि मोदी राज में भारत के साथ विश्व व्यापार का रोमांस फीका पड़ गया है. लेकिन यह बात कोई भी खुल कर नहीं कहेगा, चाहे वह भारत में निवेश करने वाला निवेशक हो या कर्मचारी या कोई और. ताकतवर सरकार से पंगा कौन ले? यहां तक कि वोडाफोन के दमदार सीईओ ने दुखी होकर यह जरूर कहा कि उन्हें भारत छोड़ना पड़ेगा, मगर इसके बाद चुप हो गए. वैसे, रेगुलेटरी कार्रवाइयों और करों के झटकों के चलते सैकड़ों अरब गंवाने के कारण और और अनिश्चितताओं के कारण वे ऐसा कर भी सकते हैं.

अगर आपको और सबूत चाहिए तो जरा इस बात पर गौर कीजिए कि जेफ बेजोस जब 2014 में भारत आए थे तब मोदी एवं दूसरे लोगों ने उनका किस तरह स्वागत किया था, और आज उन्हें किस तरह उपेक्षित किया गया है. और इस बारे में जो कुछ कहा गया वह 1990 के दंडवते वाली भाषा लगती है— हम एफडीआइ के विरोधी तो नहीं हैं मगर…

क्या आप जानना चाहते हैं कि इस भावना का स्रोत क्या है या इसकी प्रेरणा कहां से मिलती है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले साल दशहरा पर जो भाषण दिया था उसे फिर से सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने अपना आर्थिक सिद्धान्त प्रस्तुत किया था. इसके लिए हम यही शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं– संरक्षणवादी, विदेशियों के प्रति द्वेष, स्वदेशी. या इसे इस तरह भी कहा जा सकता है— ‘हम एफडीआइ विरोधी नहीं हैं मगर इसे उन्हीं सेक्टरों के लिए पसंद करेंगे जिनके लिए हमें इसकी जरूरत महसूस होगी या जब तक यह भारतीय व्यवसाय को नुकसान न पहुंचाए, और चाबी भारतीयों के हाथ में रहे.

यह भी पढ़ें: मंदिर तो हो गया लेकिन खराब अर्थव्यवस्था को देखते हुए हिंदू राष्ट्रवाद पर अब मोदी सवार नहीं हो सकते

भारी बहुमत वाली सरकार चला रहे मोदी जब सत्ता के छठे साल में हैं तब सबसे गौरतलब बात यह है कि उनकी सरकार नागपुर के निर्देशों को किस तरह सिर आंखों पर रख रही है. इसने नागपुर की सभी बड़ी चिंताओं का पूरा ख्याल रखा है, चाहे यह गाय का मामला हो या अनुच्छेद 370, नागरिकता कानून, तीन तलाक, पाकिस्तान विरोध, आदि-आदि का. वाजपेयी की तरह आरएसएस की उपेक्षा करने के जगह मोदी सरकार ने उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए आर्थिक सुधारों की दो दशकों से चली आ रही दिशा को उलट दिया है, चाहे वह व्यवसाय में सुधार का मामला हो या रिटेल में एफडीआइ का मामला हो या तकनीक का.

2014 और 2019 में भी भारत ने एक मजबूत सरकार और दमदार प्रधानमंत्री को चुना क्योंकि वह एक दशक से राज कर रही ‘कमजोर’ मनमोहन सिंह सरकार से निराश हो गया था. मोदी सरकार ने कई मामलों में मजबूत और निर्णायक कदम उठाए, चाहे वह आतंकवादी हमलों का जवाब देना हो या अनुच्छेद 370 पर फैसला लेना हो या भ्रष्टाचार के खिलाफ सक्रियता दिखाना हो. लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में यह मजबूती नहीं दिखी. जीएसटी (चाहे वह दोषपूर्ण क्यों न हो) या आइबीसी के सिवाय आर्थिक सुधार को लेकर इसका दूसरा कोई बड़ा, साहसी कदम नहीं दिखता है, हालांकि हाल में मैंने अर्थव्यवस्था के लिए इस निराशाजनक माहौल में भी 10 अच्छी खबरों की सूची प्रस्तुत की है.

गौर करने वाली बात यह है कि मनमोहन सिंह की कमजोर सरकार ने भारत-अमेरिका परमाणु संधि करने का साहस दिखाया और भौगोलिक रणनीति के मामले में भारत के तेवर को बुनियादी तौर पर बदल दिया था. लेकिन मोदी की मजबूत सरकार अमेरिका के साथ एक छोटा-सा व्यापार समझौता करने के लिए हाथ-पैर ही मार रही है, जबकि वह मनमोहन-ओबामा द्वारा किए गए ‘रणनीतिक समझौते’ का जश्न मनाती है. वाजपेयी की कमजोर सरकार ने ‘जीएम’ बीजों के इस्तेमाल की मंजूरी देकर कपास क्रांति ला दी थी. मोदी की सरकार कृषि क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग की ओर कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है और स्वदेशी वालों के प्रति सम्मान जताने में उलझी हुई है जबकि वाजपेयी उनकी परवाह तक नहीं करते थे.

यह भी पढ़ें: मोदी के लिए कड़ा संदेश- राजनीतिक हवाएं राष्ट्रवाद से हटकर अर्थव्यवस्था और रोजगार की तरफ मुड़ गई हैं

यहां आकर हम अपना पुराना सवाल दोहराते हैं— क्या एक मजबूत, पूर्ण बहुमत वाली सरकार अच्छी ही होती है? या वह एक उलझन में फंसी होती है? कि कहीं उसे ज्यादा नुकसान न हो जाए, सैद्धान्तिक आग्रहों और मजबूरियों का बहाना उसके पास नहीं होता, और अपना चेहरा बचाए रखने का निरंतर दबाव बना रहता है. क्या कमजोर सरकारें वास्तव में ज्यादा निर्णायक, और जोखिम से काफी मुक्त होती हैं क्योंकि उनमें लचीलापन और विनम्रता ज्यादा होती है? यह खास तौर से ज्यादा द्वंद्व भरा और उकसाने वाला मुद्दा है. दरअसल, इस मुद्दे को इसीलिए उठाया भी गया है.

(इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)