तीस्ता बाजार/जलपाईगुड़ी/गंगटोक. तीस्ता कभी गुस्से और शांति, दोनों को साथ लेकर चलने वाली नदी थी—सिक्किम के लोगों के लिए प्रेम की नदी, जिसके बारे में पीढ़ियों से लोककथाएं और गीत गाए जाते रहे हैं. गीत आज भी गाए जाते हैं, लेकिन नदी अब बाढ़ और विनाश का प्रतीक बन चुकी है, जो अपने रास्ते में घर और ज़िंदगियाँ निगलती जा रही है.

इस मानसून में पूर्वी भारत की यह मुख्य जल-जीवनरेखा फिर से उफनी और सिक्किम समेत पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तबाही मचा दी.

“पिछले तीन साल में मैंने अपना घर तीन बार फिर से बनाया है. अब तो समझ नहीं आता कि इसका कोई मतलब भी है या नहीं,” 38 वर्षीय दिनेश लामा ने कहा, जो अब पश्चिम बंगाल के तीस्ता बाजार के एक सामुदायिक केंद्र में दर्जनों विस्थापित परिवारों के साथ रह रहे हैं.

सिक्किम हिमालय के ऊपरी हिस्सों में—जहां से तीस्ता की शुरुआत होती है—इस मानसून लगातार बारिश ने ढलानों को तोड़ दिया. फिर अक्टूबर के अंत में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मोंथा ने बाढ़ को और भयानक कर दिया.

नदी किनारे बने कई निर्माण रातों-रात बह गए और हजारों लोग विस्थापित हो गए. लेकिन स्थानीय लोगों में न तो सदमा था और न ही हैरानी; यह déjà vu (पहले से घट चुकी किसी बात जैसा एहसास) जैसा था—2023 की ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड की डरावनी याद का दोहराव.

तीस्ता की समस्याएँ वही हैं: तेजी से पिघलते ग्लेशियर, नए हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, पुराने प्रोजेक्ट्स का बदइंतज़ामी, और नदी किनारे बेतहाशा अतिक्रमण. यानी, जहां जलवायु परिवर्तन तीस्ता को पहाड़ों से निकलते ही और ज़्यादा उग्र और भारी बना रहा है, वहीं नीचे मानव दखल इसे और गुस्सैल और अप्रत्याशित बना रहा है.

“तीस्ता की बाढ़ इंसानों द्वारा पैदा की गई आपदा है,” जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नॉर्थ ईस्ट स्टडी सेंटर के प्रोफेसर विमल खवास ने कहा. “पहाड़ों में अभूतपूर्व गर्मी भौगोलिक प्रक्रियाओं को तेज कर रही है—ग्लेशियर पिघलना, खतरनाक ग्लेशियल झीलों का बढ़ना—और यह सब आखिरकार तीस्ता में जाकर मिलता है.”

क्रोधित प्रेम और साझा जल

जब सिक्किम के हरे-भरे पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं, तब तीस्ता नदी जीवन से भर उठती है.

फिर भी इस नदी के बनने की कहानी आज की इसकी उग्र धारा जितनी ही अनिश्चित और बदलती रही है.

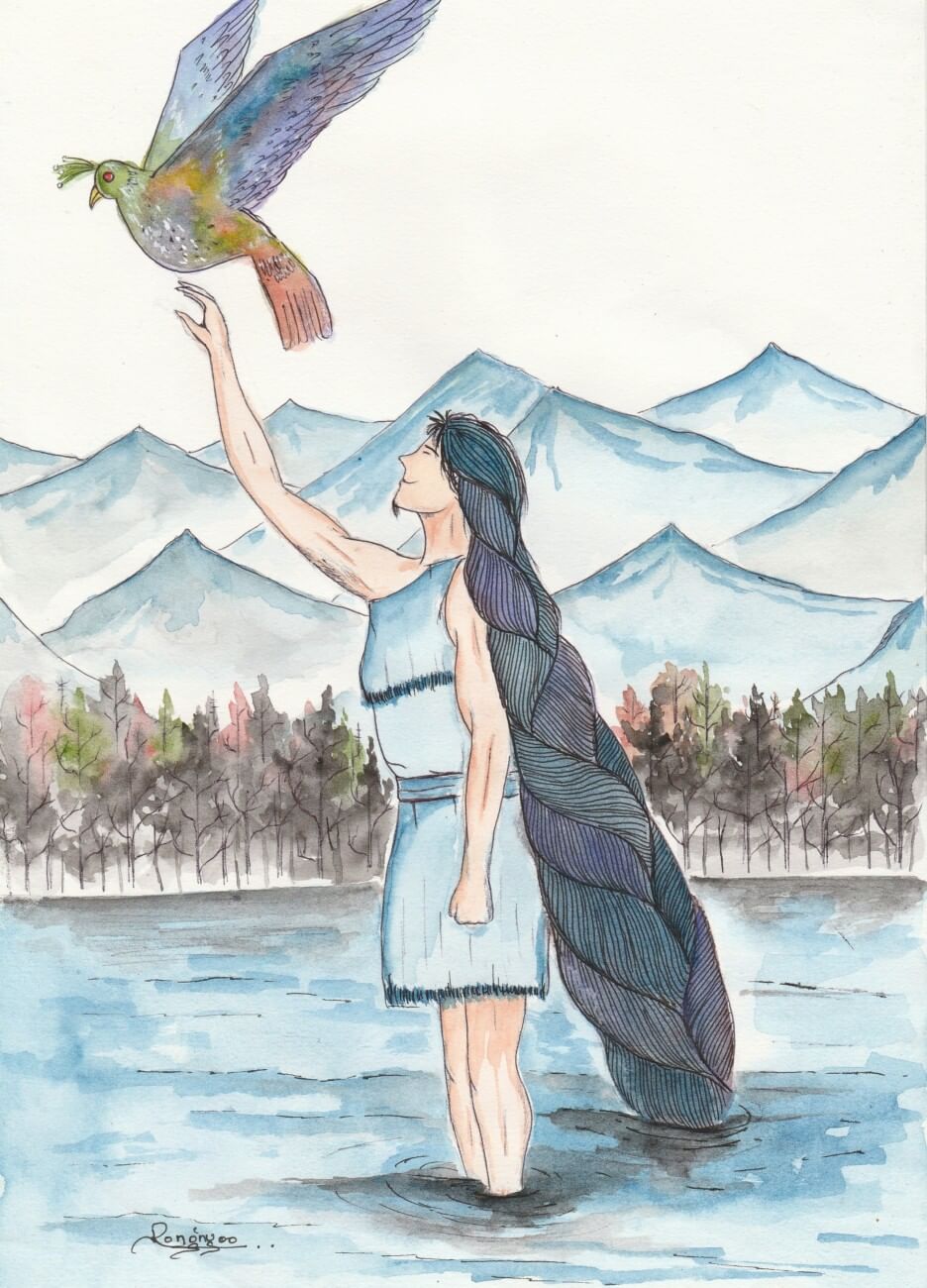

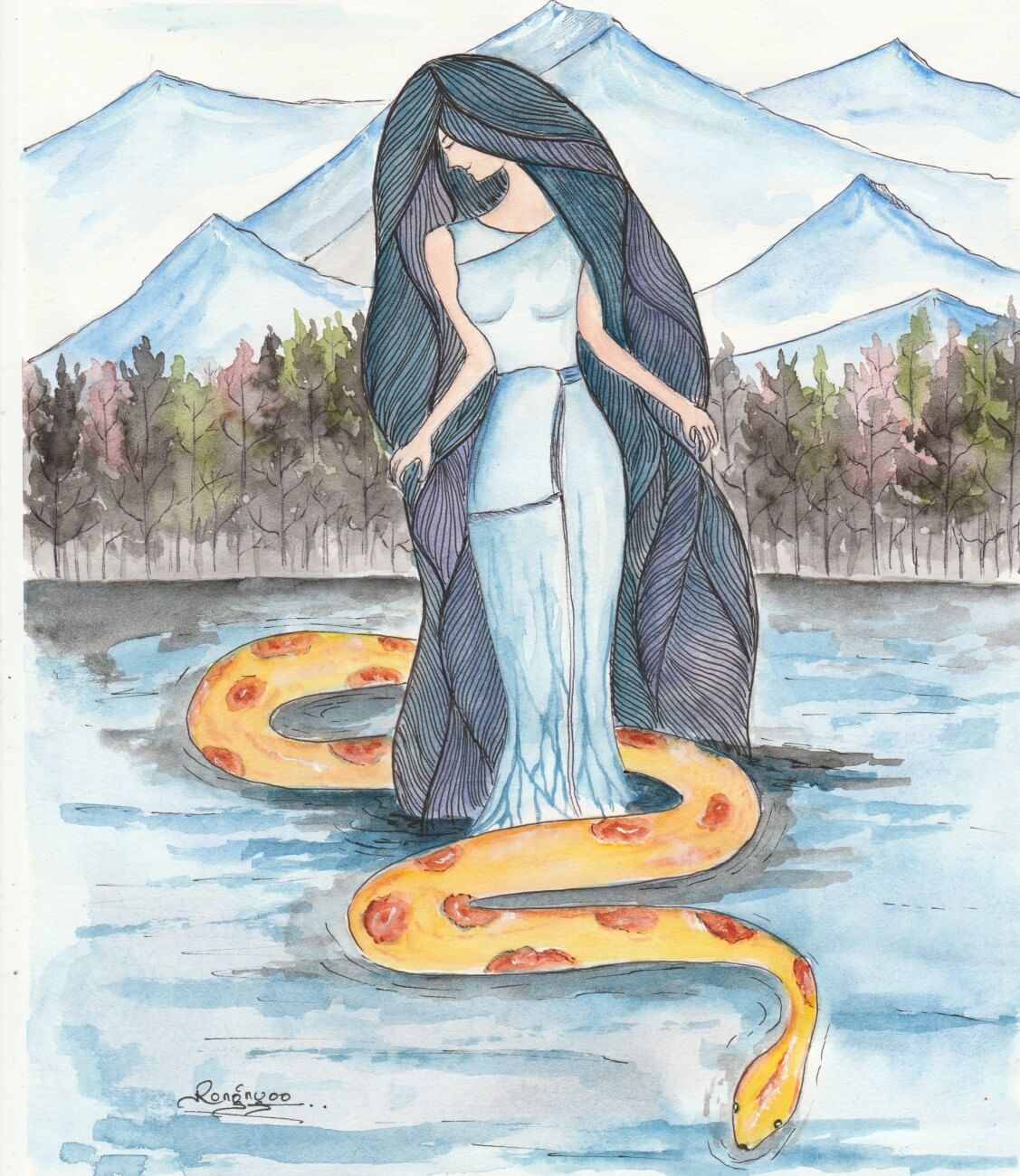

सिक्किम की लेपचा जनजाति — मुतांची रोंगकुप रुमकुप, यानी “प्रकृति और ईश्वर के प्यारे बच्चे” — के अनुसार, तीस्ता दो जल-आत्माओं के गुस्से भरे प्रेम का परिणाम है: रंजीत (जो अब एक सहायक नदी है) और रोंगन्यु (स्वयं तीस्ता).

जब देवताओं को उनके प्रेम का पता चला, उन्होंने आदेश दिया कि रंजीत और रोंगन्यु दोनों मैदानों की ओर साथ बहेंगे. उन्हें मार्ग दिखाने के लिए कंचन-चू — कंचनजंगा पर्वत का स्थानीय नाम — ने रंजीत को एक पक्षी और रोंगन्यु को एक सर्प साथी दिया.

पक्षी ने लंबा रास्ता चुना, जबकि सर्प ने रोंगन्यु को शॉर्टकट से ले जाया और वह रंजीत से बहुत पहले संगम स्थल पर पहुँच गई.

इंतज़ार करते हुए रोंगन्यु आज की विशाल तीस्ता में बदल गई. जब रंजीत पहुंचा और उसे इंतज़ार करते पाया, उसने कहा, “तीस्ता”.

रोंगन्यु के प्रतीक्षा करने से नाराज़ होकर वह वापस पहाड़ों की ओर मुड़ गया और अपने पीछे तेज़ बाढ़ छोड़ता गया.

यह प्रेम और प्रतिस्पर्धा की कथा आज भी लेपचा विवाह गीतों में गाई जाती है.

एक और कहानी कहती है कि तीस्ता नाम संस्कृत के शब्द “त्रि-श्रोता” से आया है, जिसका अर्थ है “तीन धाराओं वाली नदी”. कहा जाता है कि प्राचीन नदियां करतोया, अत्रेयी और पुनर्भावा मिलकर वही नदी बनती थीं जिसे आज हम तीस्ता के नाम से जानते हैं.

कहानी चाहे जो हो, एक बात समान है—यह नदी हमेशा उदार रही है. सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के लिए यह भरोसेमंद और समृद्ध जल-स्रोत रही है.

तीस्ता लगभग 414 किमी बहती है—पहले 151 किमी सिक्किम में, फिर 142 किमी पश्चिम बंगाल में, और अंत के 121 किमी बांग्लादेश से होकर बहती है, जहाँ यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है.

लेकिन इसकी यही संपन्नता एक संघर्ष का कारण भी बनी. दशकों से तीस्ता भारत और बांग्लादेश के बीच खींचतान का केंद्र रही है. ढाका जल-बंटवारा समझौते पर जोर देता रहा है, लेकिन दिल्ली हिचकिचाती है.

पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत की एक तकनीकी टीम जल्द बांग्लादेश जाएगी ताकि “तीस्ता के संरक्षण और प्रबंधन” पर चर्चा की जा सके, लेकिन जल-बंटवारा का ज़िक्र नहीं किया गया. केंद्र इस मुद्दे पर अनिश्चित रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अधिक मुखर रही हैं. उनका कहना है कि किसी भी समझौते से उत्तर बंगाल के लाखों लोग प्रभावित होंगे. 2017 में उन्होंने तोर्सा, संकोश, मनसाई और धांसाई नदियों का पानी साझा करने की पेशकश की थी — लेकिन तीस्ता का नहीं.

ORF की 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार, “भारत में तीस्ता के पानी के अत्यधिक उपयोग से पाँच ज़िलों में एक लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि गंभीर रूप से प्रभावित होती है और सूखे मौसम में पानी की भारी कमी का सामना करती है.” बातचीत के शुरुआती चरण में बांग्लादेश ने दिसंबर से मई के बीच तीस्ता के वार्षिक प्रवाह का 50 प्रतिशत माँगा था, जबकि भारत ने 55 प्रतिशत दावा किया था.

भारतीय सरकार का अनुमान है कि तीस्ता के बाढ़ मैदान का लगभग 2,750 वर्ग किमी हिस्सा बांग्लादेश में है. नदी का जलग्रहण क्षेत्र देश की लगभग 8.5 प्रतिशत आबादी का समर्थन करता है और 14 प्रतिशत फसल उत्पादन इसी पर निर्भर है.

विशेषज्ञ कहते हैं कि ये आंकड़े बताते हैं कि तीस्ता पर कितनी जिंदगियां निर्भर हैं. लेकिन यह भी स्पष्ट करते हैं कि नदी इस क्षेत्र पर कितनी शक्ति रखती है—और यदि उसके जल का अत्यधिक शोषण किया गया, तो वह पलटकर भी वार कर सकती है. ऐसा पहले भी हो चुका है और संकेत बताते हैं कि यह फिर हो सकता है.

1968 में जलपाईगुड़ी में आई भयावह बाढ़ ने भी यही याद दिलाया था.

ORF रिपोर्ट में लेखिका माया मिर्चंदानी लिखती हैं, “स्थानीय मानते हैं कि यदि तीस्ता नाराज़ हो जाए, तो जीवन देने वाली कृपा विनाशकारी रूप ले सकती है—जैसा लगभग 50 साल पहले बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था, जब भारी बाढ़ ने नदी किनारे रहने वालों की जान ले ली थी.”

“नदी गाढ़ी गाद की नाली बन गई थी, और फसलें व पशुधन नष्ट हो गए थे. उस बाढ़ की याद अब भी गाँवों की कहानियों में बसती है.”

घटते ग्लेशियर, बढ़ती तीस्ता

तेनज़िन लेपचा, जो सिक्किम की राजधानी गंगटोक के निवासी हैं, जानते हैं कि हिमालय में कुछ “अशुभ” हो रहा है.

उनके अनुसार 2023 की GLOF और 2025 की बाढ़ चेतावनी हैं — अगर इंसान “अपना व्यवहार नहीं बदलते”, तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे.

“यहाँ के मूल निवासियों के जीवन का एक तरीका था. प्रकृति देती है, लेकिन अगर आप उसका शोषण करते हैं, तो वह ऐसे तरीके से पलटवार करेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते. अभी यही हो रहा है,” लेपचा ने कहा.

उनकी यह भावना विज्ञान से भी साबित होती है.

GLOF के सिक्किम और पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने के बाद कई स्टडी यह बता चुके हैं कि इस क्षेत्र में ग्लेशियर तेजी से पीछे हट रहे हैं. शोध में ऊंचाई वाले इलाकों में अत्यधिक तापमान दर्ज होने की बात भी सामने आई है — तीस्ता में बढ़ते जलप्रवाह का यह एक और कारण है.

मध्य प्रदेश के डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के 2023 के एक अध्ययन में 1988 से 2018 तक सिक्किम के 24 ग्लेशियरों की जांच की गई. इनमें से आधे विभिन्न स्तरों पर पीछे हटे, और कम से कम सात — ईस्ट लैंगपो, लोनाक, साउथ लोनाक, ईस्ट रथोंग, रुला, तीस्ता और ताशा-1 — पूरे अध्ययन काल में लगातार पीछे हटते पाए गए.

चांगसांग और साउथ लोनाक ग्लेशियरों में सबसे अधिक पीछे हटने का रुझान दिखा: क्रमशः 1917.1-170.8 मीटर और 1328.8-118.4 मीटर.

2024 में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन, जिसे भारत के अकादमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च (AcSIR) और अमेरिका के बर्ड पोलर एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया, ने पूर्वी हिमालय में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न GLOF के बढ़ते खतरे पर प्रकाश डाला.

“ग्लेशियरों की बर्फ का नुकसान और उससे जुड़ी ग्लेशियल झीलों का बनना और फैलना बिल्कुल स्पष्ट है. ग्लेशियल झीलों की बढ़ती संख्या और आकार नीचे रहने वाले समुदायों और बुनियादी ढांचे के लिए खतरा हैं,” स्टडी ने चेतावनी दी.

सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SSDMA) के अधिकारी भी इससे सहमत हैं. उनका कहना है कि पहाड़ों की अभूतपूर्व गर्मी हाल के वर्षों में तीस्ता की उग्र धारा का एक प्रमुख कारण है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अभिलेखीय डेटा भी इसे साबित करते हैं. 1980 से 2020 के बीच सिक्किम हिमालय में औसत तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई — टाडोंग में 1.05 डिग्री सेल्सियस और गंगटोक में 1.98 डिग्री सेल्सियस.

“जब हमारी टीमें 2023 की GLOF के बाद गांवों में बचाव के लिए पहुंचीं, तो कई ग्रामीणों ने बताया कि आपदा आने से कुछ घंटे पहले हिमालय में निकटतम स्वचालित मौसम केंद्र में दिन का तापमान लगभग 2-3 डिग्री सेल्सियस था,” SSDMA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, बशर्ते कि उनका नाम न बताया जाए.

अधिकारी ने कहा कि इतनी ऊंचाई पर शून्य से ऊपर का तापमान पहले से ही खतरे की घंटी है.

हाइड्रोपावर प्लांट प्रोजेक्ट्स का कुप्रबंधन

तीस्ता के किनारे हाल की बाढ़ पिछले दो दशकों से बन रही थी.

साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स और एनवायरनमेंट एक्सपर्ट ने लंबे समय से नदी के किनारों पर बढ़ते अतिक्रमण के प्रभावों को लेकर चेतावनी दी है. लेकिन पर्यावरणविदों और कार्यकर्ताओं ने नदी पर मंज़ूर किए गए कई हाइड्रोपावर प्रोजेक्टों को भी जिम्मेदार ठहराया है.

सिक्किम में 11 संचालित हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट हैं. मुख्य तीस्ता धारा पर दो प्रमुख प्रोजेक्ट हैं—1,200 मेगावॉट का तीस्ता स्टेज-III और 510 मेगावॉट का तीस्ता स्टेज-V. कम से कम पाँच अन्य प्रोजेक्ट योजना या निर्माण चरण में हैं.

2005 में लगभग 5,700 करोड़ रुपये की प्रारंभिक लागत के साथ मंज़ूर हुआ तीस्ता-III प्रोजेक्ट बाद में बढ़कर 14,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. यह प्रोजेक्ट नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC) द्वारा बनाया गया और 2017 में शुरू हुआ.

सिक्किम की जनजातीय समुदायों ने शुरुआत से ही इस बांध का विरोध किया था. उन्होंने पर्यावरणीय खतरों और स्थानीय भू-अधिकारों की अनदेखी का मुद्दा उठाया था.

उनके डर अक्टूबर 2023 में सच साबित हो गए. पहाड़ों से आया बाढ़ का पानी जब नीचे उतरा, तो उसे चुंगथांग में बने तीस्ता-III बांध ने रोक लिया. जब बांध टूटा, तो पानी पहले से कहीं ज़्यादा ताकत और मलबे के साथ नीचे की ओर बहा, और तबाही लेकर आया.

“बांध से मलबे के साथ नीचे आया पानी और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा गया. पत्थरों ने घरों और इमारतों को तोड़ दिया. अगर सिर्फ पानी होता, तो शायद नुकसान इतना नहीं होता,” सिक्किम विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग के प्रमुख राकेश रंजन ने कहा.

अब निवासी 2023 की जैसी आपदा दोबारा न हो, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं. वे क्षतिग्रस्त बांधों को फिर से बनाने और नए बांधों के निर्माण पर ज़ोर देने वाले अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं.

सिक्किम आधारित जन आंदोलन ‘अफेक्टेड सिटिज़न्स ऑफ़ तीस्ता’ (ACT) की अगुवाई में कई प्रदर्शन यह ज़ोर देते हैं कि ऐसे प्रोजेक्टों से पहले विस्तृत पर्यावरणीय अध्ययन होना चाहिए, खासकर उन जगहों पर जो संवेदनशील हैं.

“यह इलाका बेहद नाज़ुक है. हर मानसून में हम अधिक भूस्खलन देख रहे हैं. कोई भी गलत कदम हमारे लिए विनाशकारी हो सकता है,” ACT के अध्यक्ष संगदुप लेपचा ने कहा.

उन्होंने कहा कि वर्तमान में नामप्रिकडांग और दिक्चू के बीच 10 किलोमीटर का हिस्सा ही ऐसा है जो सिक्किम में तीस्ता पर बांधों से मुक्त है.

लेकिन पर्यावरणविद आम लोगों की भूमिका पर भी जोर देते हैं. तीस्ता के बिल्कुल किनारे बने घर, दुकानें और होटल आपदाओं के बाद की स्थिति को और खराब करते हैं.

तीस्ता के प्रकोप से सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िले बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के शिकार रहे हैं. उन्होंने इसकी कीमत चुकाई—परिवार, घर और रोज़गार खोकर.

“यहां के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि नदियों की यादें होती हैं. वह वर्षों तक सब सह लेती है, लेकिन उसे पता रहता है किसने उसे नुकसान पहुंचाया. सही समय आने पर वह पलटकर वार करती है—अपना हक लौटाती है और वह सब नष्ट कर देती है जो उसे सिकोड़ता है,” संगदुप लेपचा ने कहा.

पश्चिम बंगाल के तीस्ता बाज़ार में, निवासी कहते हैं कि इन सालाना बाढ़ों से बचने का एकमात्र रास्ता है—शहर छोड़ देना, या कम से कम बच्चों को कहीं और भेजना. बहुत से लोग हर साल मानसून में घर खाली करने और भागने की मजबूरी से तंग आ चुके हैं, जब तीस्ता मौत बनकर बहती है.

“हमारे घरों को ‘अतिक्रमण’ कहना आसान है. हम दशकों से तीस्ता के किनारे रह रहे हैं. हम अपनी पूरी ज़िंदगी एक रात में समेटकर नहीं जा सकते. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो कुछ हुआ है, उसके बाद मुझे लगता है, हमें यहाँ से जाना ही बेहतर होगा,” लामा ने कहा.

यह तीन-पार्ट की सीरीज ‘Angry Rivers’ की तीसरी रिपोर्ट है. ब्यास नदी पर पहली रिपोर्ट पढ़ें और चिनाब पर दूसरी रिपोर्ट पढ़ें.

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: चिनाब का बदलता चेहरा— मोहब्बत की नदी कैसे ‘टाइम बम’ में तब्दील हो गई