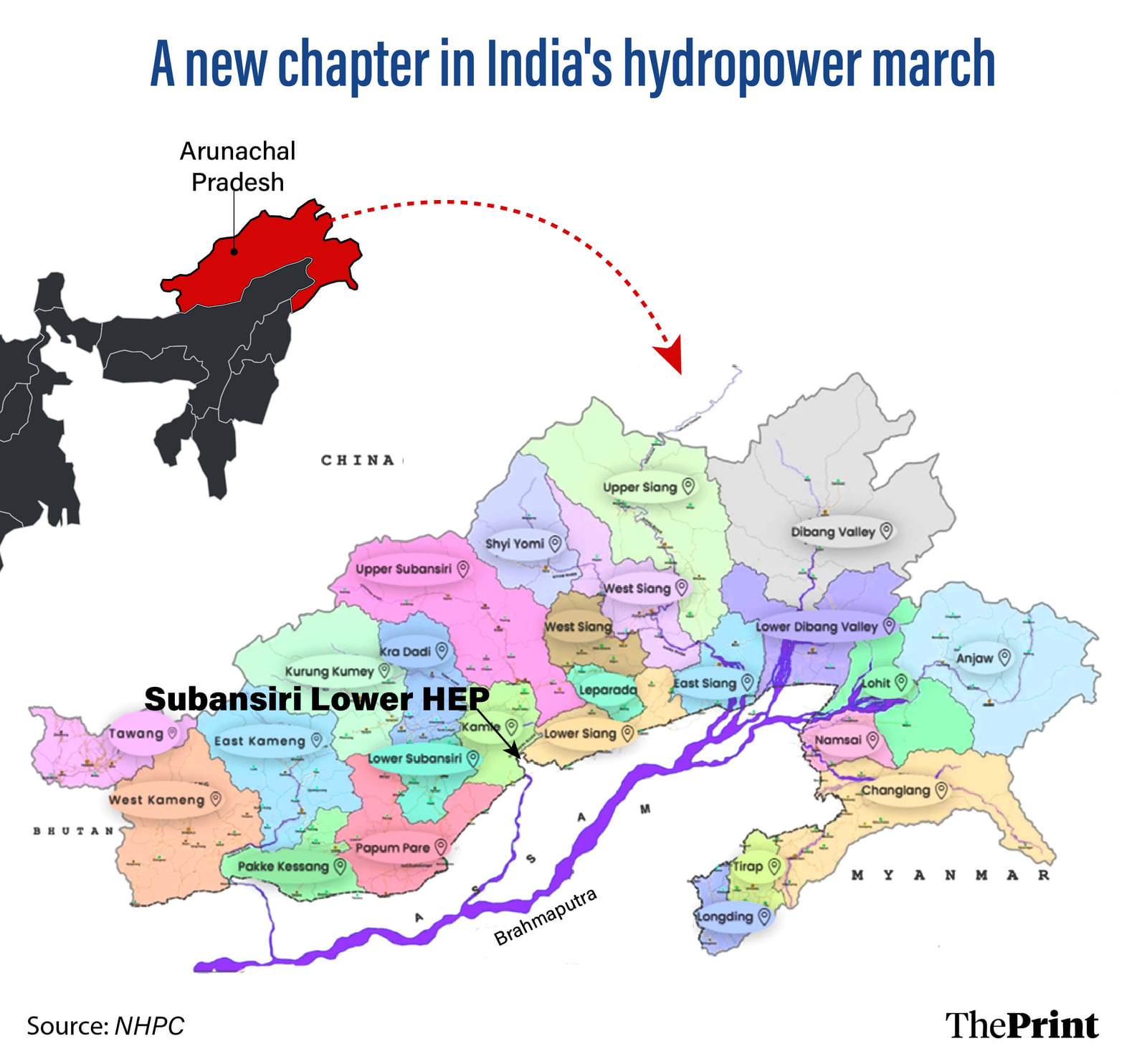

कामले (अरुणाचल प्रदेश)/धेमाजी (असम): असम- अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित छोटा सा गांव गेरुकामुख भारत के नक्शे पर भले ही एक छोटा बिंदु लगे, लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी है—क्योंकि यह यहां बहती है सुबनसिरी नदी, जो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है और उत्तर-पूर्व की ऊर्जा सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान देगी.

अरुणाचल प्रदेश के कामले ज़िले के पास स्थित यह छोटा-सा शांत गांव, जो डिब्रूगढ़ से दो घंटे की दूरी पर है, अब भारत के सबसे बड़े निर्माणाधीन हाइड्रो पावर स्टेशन — 2,000 मेगावॉट सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (SLHEP) — के कमिशनिंग का केंद्र बन रहा है.

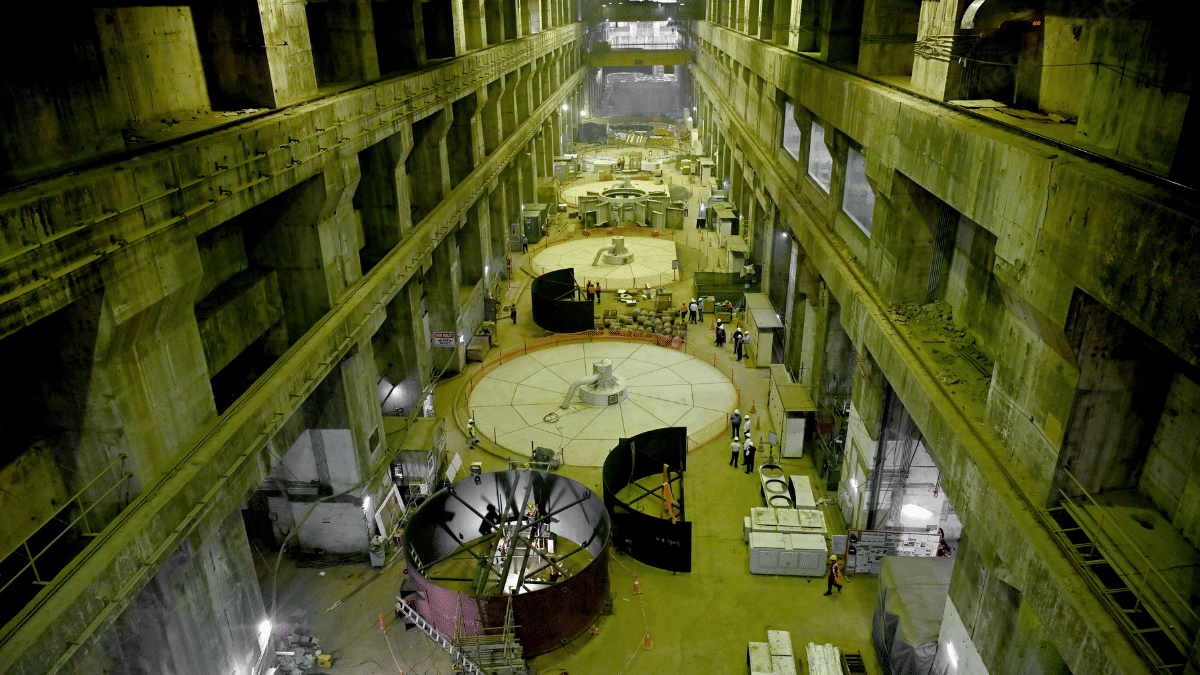

SLHEP के 50% स्ट्रक्चर, जो अपस्ट्रीम में हैं — जैसे मेन डैम और वह सिस्टम जो पानी को टरबाइन तक ले जाता है — अरुणाचल प्रदेश की तरफ (दाहिने किनारे) स्थित हैं. बाकी 50% स्ट्रक्चर, जिनमें 2,000 MW का पावर स्टेशन शामिल है, असम के गेरुकामुख (बाएं किनारे) में स्थित है.

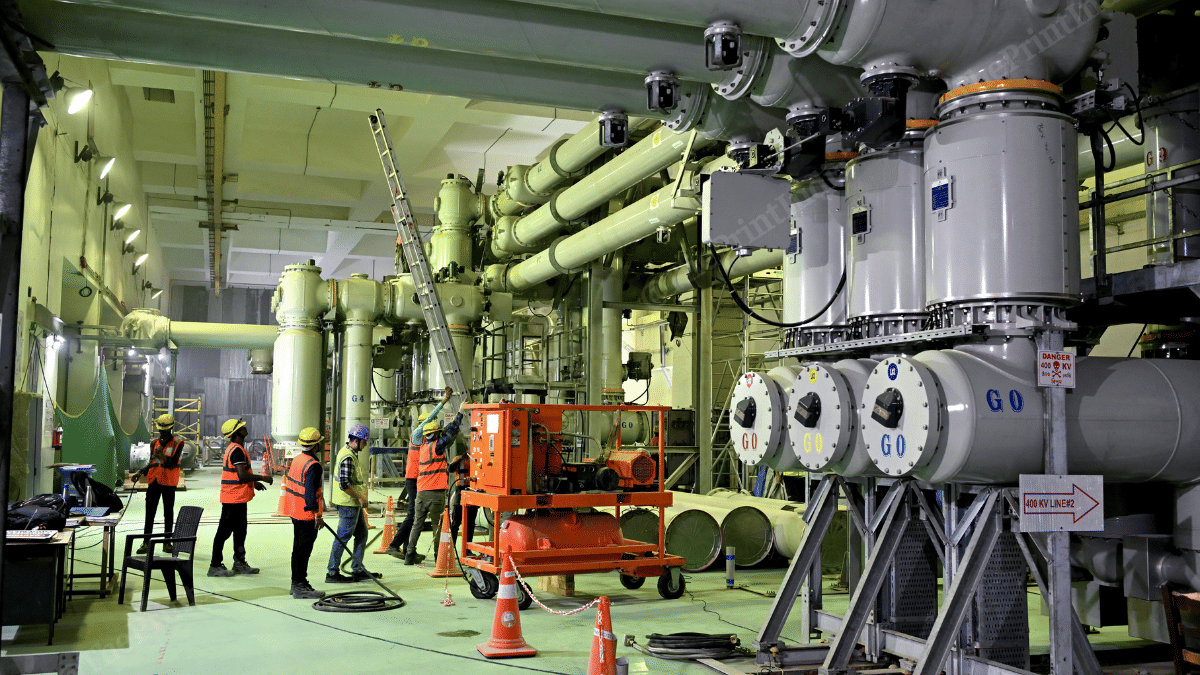

पावर स्टेशन की आठ यूनिटों में से चार यूनिटें, जिनकी क्षमता 250-250 MW है, नवंबर मध्य से दिसंबर के अंत तक कमर्शियल बिजली उत्पादन शुरू कर देंगी. एक यूनिट का ट्रायल रन दो हफ्ते से भी कम समय पहले शुरू किया गया था. इसके बाद तीन और यूनिटों का ट्रायल होगा.

बाकी चार यूनिटों का काम अंतिम चरण में है और उन्हें अगले वर्ष कमिशन कर दिया जाएगा.

पिछले वीकेंड, जब दिप्रिंट ने डैम साइट का दौरा किया, तो लगातार बारिश के बावजूद काम बहुत तेज़ी से चल रहा था. पीले, नीले और सफेद हेलमेट पहने मजदूर मशीनों और उपकरणों की टेस्टिंग में लगे थे.

डैम साइट के पास एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC) के अधिकारी 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं. अंदर एक छोटी मशीन है जिसमें लाल, हरी और पीली लाइटें हैं, जो सुबनसिरी नदी में पानी के बहाव की निगरानी करती है.

NHPC के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर और SLHEP प्रोजेक्ट हेड राजेंद्र प्रसाद ने दिप्रिंट को बताया कि डापोरिजियो (71 किमी ऊपर) और टामेन (53 किमी ऊपर) में एक फ्लड वार्निंग सिस्टम लगाया गया है. यह सिस्टम नदी में अचानक पानी बढ़ने पर तुरंत अलर्ट देगा.

उन्होंने कहा, “हमें बाढ़ आने से 5-6 घंटे पहले पता चल जाएगा कि पानी का स्तर बढ़ रहा है. जैसे ही अलर्ट मिलेगा, हम असम के नीचे वाले गांवों में बाढ़ रोकने के लिए पानी के डिस्चार्ज को नियंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे.”

काम के चरम दौर में—जब 2011 में प्रोजेक्ट रुका था—यहां करीब 8,000 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें ज्यादातर असम से थे. एनएचपीसी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “अब जब प्रोजेक्ट लगभग पूरा होने वाला है, मजदूरों की संख्या आधी रह गई है.”

प्रसाद ने बताया कि इस समय 96% काम पूरा हो चुका है.

उन्होंने कहा, “डैम स्ट्रक्चर, नौ स्पिलवे गेट (जो अतिरिक्त पानी को नीचे की ओर छोड़ते हैं), पानी ले जाने की प्रणाली और पावर स्टेशन की चार यूनिटें तैयार हैं. पहली यूनिट का वेट कमिशनिंग शुरू कर दिया गया है.”

इस यूनिट का ट्रायल रन प्रोजेक्ट के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और वाजिब भी है.

महंगा पड़ा इंतज़ार

SLHEP (सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट) पिछले 20 साल से बन रहा है. केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को 2003 में मंजूरी दे दी थी और भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोपावर कंपनी NHPC ने 2005 में सुबनसिरी नदी पर इसका निर्माण शुरू किया.

उस समय प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 6,285 करोड़ रुपये थी और इसे 2012 तक पूरा करना था, लेकिन बहुत ज़्यादा देरी होने से इसकी लागत 50% से अधिक बढ़ गई और आज यह लागत 27,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.

स्थानीय लोगों और बांध-विरोधी समूहों के लगातार विरोध, और पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभावों को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में दायर याचिकाओं की वजह से 2011 में काम रोकना पड़ा.

वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया, फिर 2019 में एनजीटी ने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की अनुमति दी. काम रुकने के कारण एनएचपीसी को हर दिन लगभग 5 करोड़ का नुकसान हुआ.

प्रसाद ने कहा कि सिर्फ पिछले एक साल में निर्माण अवधि का ब्याज करीब 1,000 करोड़ रुपये हो गया है.

उन्होंने कहा,“आज की कीमत के अनुसार कुल लागत 27,000 करोड़ रुपये है. लागत 50% से अधिक बढ़ गई है. अगर 2011 में काम न रुकता तो प्रोजेक्ट तय बजट के करीब ही पूरा हो जाता.”

उदाहरण के लिए — ब्रहमपुत्र बोर्ड ने सबसे पहले 1983 में गेरुकामुख पर 257 मीटर ऊंचा रॉकफिल डैम बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश ने आपत्ति जताई क्योंकि इससे डापोरिजो, डम्पोरिजो, टामेन और कुछ छोटे गांव डूब सकते थे.

इसके बाद यह प्रस्ताव बदला गया और 2000 में एनएचपीसी को सौंप दिया गया. काम रुकने से एक और नुकसान हुआ — एल&टी जैसी बड़ी कंपनियां, जो पहले काम कर रही थीं, प्रोजेक्ट छोड़कर चली गईं.

दरअसल, विरोध आज भी जारी है. असम के धेमाजी ज़िले में, डैम साइट से आधे घंटे की दूरी पर प्रदर्शनकारी बैठे हैं. उनका मुख्य मुद्दा है— SLHEP से राज्यों को मिलने वाली फ्री बिजली का असमान बंटवारा.

2,000 मेगावॉट क्षमता में से अरुणाचल प्रदेश को 274 मेगावॉट दिया गया है. इसमें से 240 मेगावॉट बिजली मुफ्त मिलेगी, क्योंकि प्रोजेक्ट ने राज्य में ज़मीन और आबादी को प्रभावित किया है (केंद्र की नीति के अनुसार प्रभावित राज्य को 12% मुफ्त बिजली मिलती है).

असम को 533 मेगावॉट बिजली मिलेगी, लेकिन इसमें सिर्फ 25 मेगावॉट ही मुफ्त है.

एनएचपीसी के अधिकारी के अनुसार, “असम को कम मुफ्त बिजली इसलिए दी गई है, क्योंकि बांध का अधिकांश ढांचा अरुणाचल प्रदेश में है और वही मुख्य प्रभावित राज्य है.”

बाकी पूर्वोत्तर राज्यों — मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिज़ोरम — को 198 मेगावॉट बांटा गया है.

बाकी बिजली उत्तर भारतीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों — हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ और पश्चिमी राज्यों — गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा — के बीच साझा की जाएगी.

क्षमताओं को खोलना

SLHEP उपनदी सुबनसिरी पर बन रहे कई बांधों में पहला है, जिसे मुख्य रूप से जलविद्युत उत्पादन के लिए विकसित किया जा रहा है.

यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें तीन हिस्से शामिल हैं— 2,000 मेगावॉट का सुबनसिरी लोअर, 1,600 मेगावॉट का सुबनसिरी मिडिल, जिसे कामले भी कहा जाता है.

इन सबको सुबनसिरी बेसिन पर बनाने की योजना है. SLHEP अगले साल शुरू होने वाला है, जबकि कामले और सुबनसिरी अपर प्रोजेक्ट पर शुरुआती जांच का काम पहले ही शुरू हो चुका है.

इसके अलावा, एनएचपीसी ने दिबांग नदी पर 2,880 मेगावॉट का एक मल्टीपरपज़ प्रोजेक्ट भी बनाना शुरू कर दिया है, जो लोअर दिबांग वैली में है.

कुल मिलाकर अरुणाचल प्रदेश में लगभग एक दर्जन बड़े और छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं. इनमें अब तक का सबसे बड़ा—11,200 मेगावॉट का अपर सियांग मल्टीपरपज़ प्रोजेक्ट शामिल है. इसे चीन द्वारा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र (यारलुंग त्सांगपो) पर बनाए जा रहे विशाल बांधों के जवाब में सोचा गया है.

ये सभी चल रहे, बन रहे और प्रस्तावित प्रोजेक्ट, उत्तर-पूर्व क्षेत्र और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देंगे.

एनएचपीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भूपेंद्र गुप्ता ने दिप्रिंट से कहा, “सुबनसिरी आने वाले समय में अरुणाचल प्रदेश के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए एक गेटवे की तरह काम करेगा. इससे इस क्षेत्र की बड़ी जलविद्युत क्षमता खुलकर सामने आएगी. इसका सफल निर्माण भारत की स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरणीय संतुलन और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता दिखाता है—जो 2070 तक नेट-ज़ीरो लक्ष्य की दिशा में अहम कदम है.”

SLHEP सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा ही नहीं बढ़ाएगा, यह बाढ़ नियंत्रण में भी मदद करेगा. मानसून में ब्रह्मपुत्र की बाढ़ पूर्वोत्तर में भारी तबाही मचाती है.

प्रसाद ने कहा कि यह डर था कि SLHEP की वजह से असम के निचले इलाकों में बाढ़ बढ़ सकती है, लेकिन 2024 और इस साल के मानसून में ऐसा नहीं हुआ.

उन्होंने बताया, “पिछले साल 30 जून और 1 जुलाई को 1,200 क्यूमेक की बाढ़ आई थी, लेकिन हमने जलाशय का स्तर पहले ही कम कर दिया था और ऊपर से आने वाले अतिरिक्त पानी को रोककर धीरे-धीरे छोड़ा. इससे निचले इलाकों में बाढ़ नहीं आई.”

इसी तरह इस साल भी 31 मई और 1 जून को ऊपर से 10,000 क्यूमेक पानी आया था. “हमने फिर डिस्चार्ज को नियंत्रित किया.”

एनएचपीसी ने केंद्र और राज्य अधिकारियों की संयुक्त समिति की सिफारिश के अनुसार नीचे के हिस्सों (डाउनस्ट्रीम) में नदी सुरक्षा का काम भी किया है.

एक अधिकारी ने बताया, “हालांकि, बाढ़ और नदी संरक्षण राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन नीचे रहने वाले लोगों के दबाव की वजह से हमने यह काम किया.”

डेवलपर ने 522 करोड़ रुपये नदी सुरक्षा और नीचे के गांवों की महिलाओं के लिए आजीविका कार्यक्रमों पर खर्च किए हैं, जो बाढ़ की स्थिति में प्रभावित हो सकती हैं.

यह काम आसान नहीं था

इसके अलावा भी कई चुनौतियां थीं. एनएचपीसी अधिकारियों ने कहा कि पूरे निर्माण समय के दौरान उन्हें भूगर्भीय समस्याएं मिलीं.

एनएचपीसी के एक अधिकारी ने कहा, “फ्लैश फ्लड (अचानक आई बाढ़) की वजह से काम में दिक्कत आई. हम कम पानी वाले मौसम में नदी के पानी को नियंत्रित और मोड़कर काम करते थे.”

इस काम के लिए पानी को मोड़ने वाली अस्थायी सुरंगें बनाई गई थीं ताकि निर्माण आसानी से हो सके, लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब आठ साल बाद 2019 में प्रोजेक्ट का काम दोबारा शुरू हुआ.

एनएचपीसी के एक अन्य अधिकारी ने बताया, “कुछ संरचनाएं बेकार हो गई थीं. उदाहरण के लिए, मुख्य बांध वाले हिस्से से पानी मोड़ने के लिए बनाई गई संरचनाएं 72 महीने (निर्माण अवधि) के लिए डिजाइन की गई थीं, लेकिन आठ साल बीत जाने से ये डाइवर्ज़न टनल खराब हो गईं…पानी के साथ बड़े-बड़े लट्ठे और पेड़ बहकर आते थे, जिससे कटाव हुआ. टनल इस तरह के दबाव के लिए डिजाइन नहीं थीं, इसलिए इन्हें नुकसान हुआ.”

काम शुरू होते ही एक प्राकृतिक आपदा आ गई. जून 2020 में प्रोजेक्ट साइट के पास भूस्खलन हुआ, जिससे बांध तक जाने वाला रास्ता बंद हो गया. 2021, 2022 और 2023 में भी लैंडस्लाइड की वजह से काम रुकता रहा. आखिरकार 2024 में काम ने तेज रफ़्तार पकड़ी.

हालांकि, बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अक्सर लोगों के घर-ज़मीन अधिग्रहण होती है, लेकिन SLHEP उन कुछ प्रोजेक्ट्स में से है जहां किसी को हटाना नहीं पड़ा.

फिर भी कुछ और मुद्दे सामने आए.

सुबनसिरी नदी के ऊपर वाले इलाके में दो गांव—जेंगी और साइबराइट—की खेती की ज़मीन प्रभावित हुई. कुल 77 प्रभावित परिवारों की पहचान की गई जिन्हें मुआवज़ा दिया गया.

इसके अलावा और भी कई लोगों ने दावा किया.

एनएचपीसी के अन्य अधिकारी ने कहा, “गांव वालों ने कहा कि जिन जंगलों की ज़मीन ली गई है, उस पर उनका अधिकार है, इसलिए उन्हें उसका भी मुआवज़ा चाहिए. ऐसा मामला सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में होता है. हमने जंगल की ज़मीन की नेट प्रेज़ेंट वैल्यू (एनपीवी) के आधार पर लगभग 300 करोड़ रुपये का मुआवज़ा दिया.”

कुल मिलाकर स्थानीय लोगों को लगभग 650 करोड़ रुपये मुआवज़े के रूप में दिए गए, जिसमें करीब 50% हिस्सा जंगल की एनपीवी वाली ज़मीन का था. अब मुआवज़ा देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ज़्यादातर विवाद खत्म कर दिए गए हैं.

एनएचपीसी के सीएमडी (चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर) गुप्ता के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों का सकारात्मक समर्थन और सक्रिय भूमिका इन पुराने और लंबे समय से चल रहे मसलों को सुलझाने में बहुत मददगार रही, जिससे SLHEP प्रोजेक्ट लगातार आगे बढ़ता रहा.

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: हरियाणा की ‘वोटर’ ब्राज़ीलियन मॉडल ने कहा — ‘यह सब एक कॉमेडी है, मैं कभी भारत गई ही नहीं’