भारतीय सिनेमा ने एक ऐसा लंबा दौर देखा जिसमें अभिनेता के इर्द-गिर्द कहानी चलती थी, जिस कारण समाज की हकीकत, संवेदना, अंतर्द्वंद ठीक तरह से उभर कर सामने नहीं आ पाती थे. लेकिन हिन्दी सिनेमा ने 1970 के दशक के बाद से अलग करवट लेनी शुरू की जिसमें मानवीय पहलुओं को बड़े पर्दे पर फिल्माने की शुरुआत हुई.

पहले पहल ये काम निर्देशक बासु चटर्जी ने राजेंद्र यादव के उपन्यास ‘सारा आकाश ‘ को फिल्मा कर किया. लेकिन उसके बाद अनेक सामाजिक पहलुओं को बड़ी संवेदनशीलता के साथ सिनेमाई पर्दे पर जगह मिलनी शुरू हुई.

बासु चटर्जी, बासु भट्टाचार्य और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे निर्देशकों ने एक नए तरह के सिनेमा को गढ़ा जिसमें शहर, गांव, कस्बे नज़र आने लगे तो वहीं मध्य वर्ग की आकांक्षाओं और समस्याओं को फिल्मी नज़र से देखा गया. ये वो दौर था जब सिनेमा गोल्डन एरा से आगे बढ़ रहा था और दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की छाया धुंधली पड़ती जा रही थी. उसी समय नए-नए निर्देशक तकनीक और सिनेमाई कौशल के सहारे नए प्रयोगों की शुरुआत कर रहे थे.

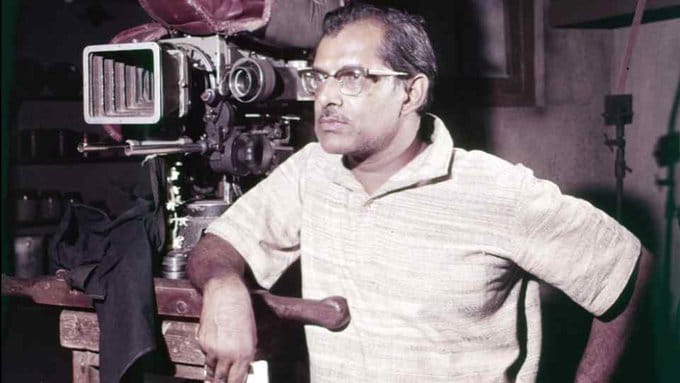

नए प्रयोगों के सिलसिले पर नज़र डालें तो फिल्म एडिटर, पटकथा लेखक और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी अलग तरह से फिल्मी दुनिया में खड़े मिलते हैं.

ऋषिकेश मुखर्जी की 15वीं पुण्यतिथि पर दिप्रिंट उनके फिल्मी सफर पर नज़र डाल रहा है.

यह भी पढ़ें: प्रेमचंद का साहित्य और सत्यजीत रे का सिनेमा: शब्दों से उभरी सांकेतिकता का फिल्मांकन

‘जो कुछ भी हूं वो बिमल रॉय के कारण हूं’

30 सितंबर 1922 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऋषिकेश मुखर्जी का जन्म हुआ था. उन्होंने रसायन विज्ञान की पढ़ाई की थी और कुछ दिनों तक गणित पढ़ाई थी. लेकिन उनका मन इसमें नहीं लगा और कैमरे ने उन्हें अपनी ओर खींचा.

1945 के करीब ऋषिकेश मुखर्जी ने न्यू थिएटर्स में बतौर कैमरामैन काम करना शुरू किया. वहीं उनकी फिल्म निर्देशक बिमल रॉय से मुलाकात हुई जो उन्हें एडिटिंग डिपार्टमेंट में लेकर गए.

1951 में जब मुखर्जी मुंबई आए तो उन्होंने बिमल रॉय के साथ काम करना शुरू कर दिया और रॉय ने उन्हें काम सिखाया.

एक साक्षात्कार में मुखर्जी ने कहा था, ‘मैं आज जो कुछ भी हूं वो बिमल रॉय के कारण हूं.’

रवींद्रनाथ टैगोर की रचना पर 1953 में बनी ‘दो बीघा जमीन ‘ में मुखर्जी ने रॉय के साथ काम किया और फिल्म की एडिटिंग की. इसके बाद वो लगातार फिल्म एडिटिंग के काम में लगे रहे और दिलीप कुमार अभिनीत देवदास और मधुमति जैसी फिल्मों का संपादन किया.

मुखर्जी ने एक बार कहा था, ‘बिमल रॉय खुले दिमाग के व्यक्ति थे. जब मैं फिल्म का संपादन करता था और कुछ नया करना चाहता था तो वे कभी मना नहीं करते थे बल्कि इसके लिए प्रोत्साहित करते थे.’

यह भी पढ़ें: आनंद बख्शी : तकदीर से ज्यादा तदबीर पर भरोसा करने वाला गीतकार

फिल्म निर्देशन

लंबे समय तक बिमल रॉय के साथ काम करने के बाद मुखर्जी ने खुद निर्देशन करने का फैसला किया और उन्होंने दिलीप कुमार के साथ अपनी पहली फिल्म मुसाफिर बनाई. लेकिन ये फिल्म उतनी नहीं चल पाई.

इसके बाद मुखर्जी ने राज कपूर और नूतन के साथ 1959 में अनाड़ी बनाई जो उस साल की सबसे हिट फिल्मों में से एक थी. इस फिल्म को राष्ट्रपति से रजत पदक सम्मान भी मिला था. अनाड़ी के जरिए उन्होंने अमीर बनाम नैतिकता के पहलू को फिल्माया था जो उस समय एक नया प्रयोग था.

अनाड़ी की सफलता ने उन्हें शोहरत दी जिसके बाद 1960 के दशक में मुखर्जी ने अनुराधा, असली नकली, आशिक, सांझ और सवेरा, अनुपमा, गबन, मझली दीदी, आशीर्वाद, सत्यकाम जैसी फिल्में बनाईं.

मुखर्जी की फिल्मों के किरदार सरलता, सहजता और सूक्ष्मता से चीज़ों को बयान करते हैं. 1970 के बाद की फिल्मों में मुखर्जी का नया रूप दिखाई पड़ता है. जिसमें आनंद, गुड्डी, बावर्ची, अभिमान, नमक हराम, चुपके-चुपके, मिली, गोलमाल, नरम गरम, रंगी बिरंगी, किसी से न कहना जैसी फिल्में शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: मौसिकी की दुनिया की सबसे मखमली आवाज़ थीं गीता दत्त

ऋषि दा की फिल्मों में कहानी की अहमियत

ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में कहानी की खास अहमियत होती थी. चमक-दमक से इतर वो समाज के अंतर्द्वंदों, उसके व्यवहार, दैनिक जीवन को दर्शाते थे और छोटी-छोटी कहानियों को बड़ा फलक देते थे.

ऋषिकेश दा की फिल्में एक तरफ जीवन का फलसफा लिए हुए हैं तो दूसरी तरफ इंसानी व्यवहार, जज्बात, हंसी-मजाक, संगीत, व्यंग्य से लबरेज है.

जहां बासु चटर्जी की फिल्मों में किरदार और शहर एक से अनुपात में नज़र आते हैं वहीं ऋषि दा शहर और किरदार का ऐसा घालमेल करते हैं कि दोनों ही चीज एक नए रूप में उभरती है और जीवन के लिए सीख दे जाती है.

1971 में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन अभिनीत आनंद उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है. 1973 में आई अभिमान के जरिए उन्होंने मशहूर पति-पत्नी के बीच जलन की भावना को दर्शाया. वहीं 1975 में आई चुपके-चुपके में भाषायी श्रेष्ठता की झूठी शान की व्यर्थता को व्यंग्यात्मक ढंग से फिल्माया.

बेरोजगारी से जूझता मध्य वर्ग भी मुखर्जी की फिल्मों का विषय बना. 1979 में आई गोलमाल इसी विषय को उठाती है.

मुखर्जी ने अपनी फिल्मों में कॉमेडी का सहारा लेकर कई जरूरी बातों को कहा है. कभी ये बातें हंसी-मजाक से कह दी जातीं तो कभी फिल्मों के गाने उसकी पूर्ति करते हैं.

मुखर्जी ने खुद कहा था कि वो फिल्म का बजट कम करने के लिए हमेशा कोशिश करते थे कि उनकी फिल्म 40 रील के अंदर बन जाए और एक सीन एक ही टेक में हो जाए.

अपने आखिरी के सालों में मुखर्जी ने काफी अकेलापन झेला. लेकिन उन्हीं वर्षों में उन्हें पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया. 27 अगस्त 2006 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया.

मुखर्जी ने अपने करीब 4 दशक के लंबे फिल्मी सफर में 42 फिल्मों का निर्देशन किया और कई फिल्मों के लिए संपादन का काम किया. उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की भी अध्यक्षता की.

मुखर्जी के पास फिल्मी दुनिया के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण था और वो अपनी हर फिल्म में इसका प्रदर्शन करते थे. चाहे वो 1972 में आई बावर्ची हो, 1975 में आई मिली हो या 1971 में आई फिल्म गुड्डी. उनकी फिल्में रचनात्मकता और सामाजिकता की कसौटी पर श्रेष्ठ उतरती हैं.

ऋषि दा ने अपनी फिल्मों के किरदारों के जरिए जो चित्र, कहानी, संवेदना, जज्बात उभारे, उसे देखकर और समझकर उनकी ही फिल्म अनुपमा का एक गीत बरबस याद आ जाता है-

कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं

ऐसी भी बातें होती हैं

कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं

ऐसी भी बातें होती हैं

ऋषि दा की फिल्में हर दौर में मकबूल बनी रहेंगी और उनके चाहने वाले हमेशा यही कहते रहेंगे कि, हां ऐसी भी बातें होती हैं….जो ऋषि दा कह चले गए.

यह भी पढ़ें: ‘मैं बंबई का बाबू, नाम मेरा अंजाना’- भारतीय सिनेमा में कॉमेडी को शक्लो-सूरत देने वाले जॉनी वॉकर