नई दिल्ली: पूरे तीन दशक हो गए हैं जब पीवी नरसिम्हा राव सरकार 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधार लेकर आई थी, जिन्होंने निजी क्षेत्र को मुक्त कर दिया और व्यापार बाधाओं को खत्म कर दिया जिससे भारत के विकास की संभावनाओं को पंख लगे.

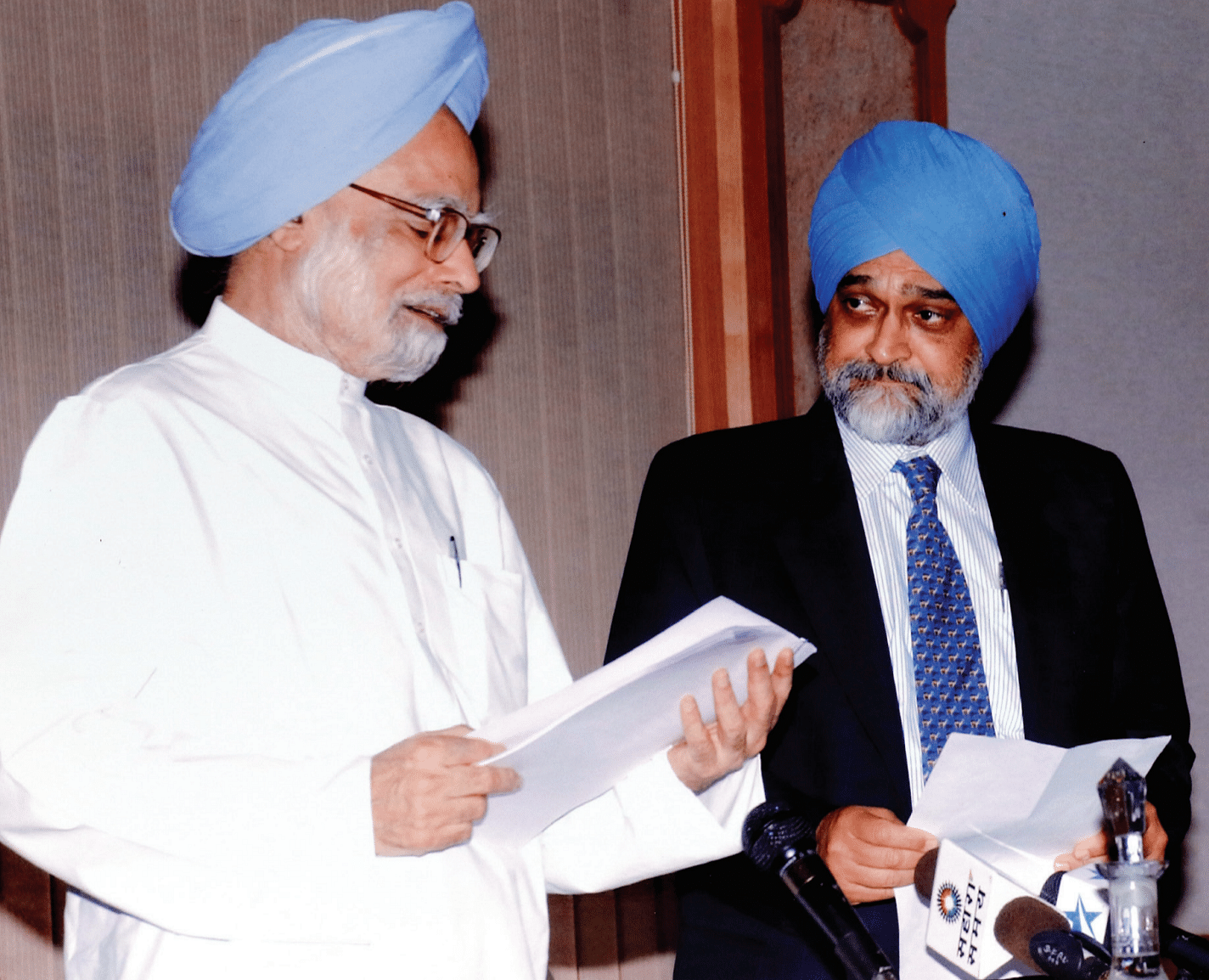

दिप्रिंट के साथ बातचीत में योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे और जाने-माने अर्थशास्त्री मांटेक सिंह आहलूवालिया ने, जो 1991 के सुधारों के साथ नज़दीकी से जुड़े थे, इस पर रोशनी डाली कि इस सुधारों से क्या हासिल हुआ और नरेंद्र मोदी सरकार को क्या करने की ज़रूरत है, जिससे भारत ऊंची विकास दर के पथ पर बना रहे.

यह भी पढ़ें: दानिश सिद्दीकी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि भारतीय पत्रकार उनकी अफगानिस्तान की खबरों को पूरा करें

साक्षात्कार के संपादित अंश:

प्रश्न: 1991 के ऐतिहासिक सुधारों को लगभग तीन दशक हो गए हैं. आपके विचार में इन सुधारों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है?

सुधार वास्तव में ऐतिहासिक थे और उनका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा. नतीजे सामने आने में समय लगा क्योंकि सुधार जानबूझकर क्रमिक ढंग से लाए गए थे. ये एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में आपको ऐसी रफ्तार से चलना होता है कि पर्याप्त संख्या में लोग आपके साथ चल सकें.

पीछे मुड़कर देखें तो इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि सुधारों ने भारत के लंबे समय से दबे हुए निजी क्षेत्र को खुला छोड़ दिया. 2003 से 2016 के मध्य तक, जिस दौरान एक से अधिक सरकारें आईं, हमारे आर्थिक विकास की औसत वार्षिक दर 7 प्रतिशत से अधिक बनी रही.

फिलहाल, हम एक महामारी के बीच में हैं और ये स्पष्ट नहीं है कि अर्थव्यवस्था कितनी तेज़ी से पटरी पर लौटेगी लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सुधारों के नतीजे में भारत सबसे तेज़ी से विकसित होते और उभरते बाजार वाला देश बन गया.

उस समय काफी आलोचना हुई कि सुधारों से गरीबों का वास्तव में कोई भला नहीं होगा. हमारे पास जो साक्ष्य हैं वो कुछ और ही संकेत देते हैं.

2004 और 2011 के बीच, जो अकेली अवधि है जिसके लिए हमारे पास गरीबी के स्तर के आंकड़े हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की निरपेक्ष संख्या में भारी कमी आई थी. मैं उसका कारण ये मानता हूं कि सुधारों ने न सिर्फ तेज़ विकास की प्रक्रिया को गति दी बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि विकास समावेशी हो.

“मुझे लगता है कि हमें कुछ और करना चाहिए था, जिससे ऐसा इनफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता जिसकी विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए भारतीय उद्योग को जरूरत है.”

कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि उसमें कोई कमियां नहीं थीं. दो क्षेत्र थे जिनमें निराशा हाथ लगी. पहला, मानव विकास के क्षेत्र में हमने उतना अच्छा नहीं किया जितना करना चाहिए था, जिससे मेरा मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा से है.

यूपीए काल में इस बात को माना गया था कि अभी और किए जाने की जरूरत है. हमने प्रथामिक शिक्षा के लिए फंडिंग बढ़ाई, जिससे स्कूलों तक पहुंच आसान हुई. लेकिन हम अभी तक अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देने में कामयाब नहीं हो पाए हैं.

स्वास्थ्य के मामले में हमने इस बात को समझा था कि स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाने की जरूरत है लेकिन उसे कर नहीं पाए. उसका एक कारण ये है कि स्वास्थ्य मुख्य रूप से राज्य का विषय है. कारण कुछ भी रहे हों, मैं समझता हूं कि सुधार शुरू होने के 30 साल बाद हम बेहतर परिणाम देख सकते थे.

दूसरा निराशाजनक क्षेत्र है पर्यावरण का प्रबंध. हाल के सालों में ये जागरूकता बढ़ी है कि पर्यावरण को बचाने और जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए हमें और अधिक करने की जरूरत है. विकास की नीति कैसे विकसित करें, जो विकास के लक्ष्यों और पर्यावरण संरक्षण के बीच सामंजस्य बिठा सके, ये अभी भी एक खुली चुनौती है.

प्रश्न: ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनपर आपके हिसाब से पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था?

मुझे लगता है कि हमें ऐसा इनफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर ज़्यादा काम करना चाहिए था, जिसकी भारतीय उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने के लिए जरूरत है.

यूपीए काल में बुनियादी ढांचे के विकास के महत्व को माना गया था. ये भी माना गया था कि चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र के पास पैसा नहीं है, इसलिए हमें सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपीज़) के ज़रिए और अधिक करने की जरूरत थी. पीपीपीज़ के क्षेत्र में बहुत सारी सफलताएं रही हैं लेकिन इस पहलकदमी में भी अलग-अलग तरह की अप्रत्याशित बाधाओं का सामना करना पड़ा है.

ये स्पष्ट था कि हमें और अधिक मेहनत करके, ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए था जिसमें पीपीपी काम कर सके. एक बड़ा मसला था विवादों का समाधान.

पीपीपी के राह में आ रही समस्याओं पर काबू पाने के रास्ते सुझाने के लिए मौजूदा सरकार ने विजय केलकर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी. कमेटी ने कई सिफारिशें पेश की थीं. उम्मीद है कि उनपर जल्द अमल किया जाएगा.

“मुझे लगता है कि भारतीय उद्योग को बचाने के लिए हम आयात के खिलाफ सुरक्षात्मक दीवारें खड़ी करने को ज़्यादा उत्सुक रहते हैं. निर्यात प्रतिस्पर्धा हासिल करने के लिए ये कोई अच्छी रणनीति नहीं है.”

1991 की नई औद्योगिक नीति का लक्ष्य उद्योगों के लिए परमिट्स की जरूरतों को खत्म करके उन्हें फलने-फूलने देना था. लेकिन भारतीय मैन्युफैक्चरिंग अभी भी प्रतिस्पर्धी नहीं है….

सुधारों की वजह से मैन्युफैक्चरिंग ने बहुत से क्षेत्रों में अच्छा किया है. हमने दिखा दिया है कि हम ऑटो-घटक, टू-व्हीलर्स, दवा उद्योग और वैक्सीन निर्माण में प्रतिस्पर्धी हैं. लेकिन मैं इससे सहमत हूं कि मैन्युफैक्चरिंग ने उस तरह से दोहरे अंकों में विकास नहीं किया जैसा हम चाहते थे.

मेरे विचार में उतनी तेज़ी से ये तभी विकसित हो सकता था जब निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भी हमने उतनी ही तेज़ी से विकास किया होता.

पूर्वी एशिया की तमाम सफलता की दास्तानों में मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी से विकास हुआ लेकिन वो विकास घरेलू मांग के बढ़ने से नहीं हुआ. वो इसलिए हुआ कि आर्थिक नीति में जान-बूझकर निर्यात को प्रोत्साहित किया गया, ताकि तेज़ी से बढ़ते विश्व व्यापार का फायदा उठाया जा सके. हमने सरल मैन्युफैक्चरिंग में लगे उद्योगों में तुलनीय सफलता हासिल करने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया, जिससे कि वो वैश्विक बाज़ारों का भरपूर फायदा उठा पाते. इस नाकामी के पीछे बहुत से कारण हैं.

एक आम लाचारी ये है कि भारतीय उद्योग के पास उस तरह का इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो प्रतिस्पर्धी होने के लिए चाहिए होता है. बिजली की लागत और गुणवत्ता एक बड़ी समस्या है. एक और कारण जो आमतौर से दिया जाता है, वो ये है कि हमारे श्रम बाज़ार बहुत कड़े हैं और उनमें वो लचीलापन नहीं है जो निवेशकों को श्रमिक-प्रधान क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश के लिए चाहिए होता है.

एक और कारण ये है कि सुधारों के शुरुआती वर्षों में बहुत से क्षेत्र जिनमें निर्यात की संभावनाएं थीं, उन्हें छोटे पैमाने पर निर्माण के लिए आरक्षित कर दिया गया. इन प्रतिबंधों को बहुत आहिस्ता आहिस्ता हटाया गया और उन्हें आखिरकार पूरी तरह हटाते-हटाते, सुधारों को शुरू हुए बीस वर्ष से अधिक बीत चुके थे. व्यापार लॉजिस्टिक्स से जुड़ी प्रक्रियाएं भी दूसरी जगहों की अपेक्षा बहुत खराब हैं.

ये सब देश की प्रतिस्पर्धा पर खुद से लादी गई सीमाएं हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. समय के साथ हम वास्तव में इन तमाम क्षेत्रों में सुधार कर सकते हैं.

“संरक्षणवाद के साथ दिक्कत ये है कि ये भारतीय उद्योग के ऊपर से प्रतिस्पर्धी होने का वो दबाव हटा देता है.”

मेरे विचार में हुआ ये है कि हमारे सिस्टम ने हमारे निर्माताओं को उच्च-कौशल और पूंजी प्रधान क्षेत्रों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया है. उन्हें सकारात्मक रूप से श्रम प्रधान निम्न कौशल वाले क्षेत्रों में जाने से हतोत्साहित किया गया है, जहां कहीं अधिक विकास हासिल हो सकता था लेकिन उस विकास के लिए उन्हें निर्यात प्रतिस्पर्धी होना पड़ता.

मुझे लगता है कि भारतीय उद्योग को संरक्षण देने के लिए हम आयात के खिलाफ सुरक्षात्मक दीवारें खड़ी करने को ज़्यादा उत्सुक रहते हैं. निर्यात प्रतिस्पर्धा हासिल करने के लिए, ये कोई अच्छी रणनीति नहीं है.

प्रश्न: मोदी सरकार सीमा शुल्क बढ़ाती जा रही है…

पिछले तीन या चार सालों में हमने वास्तव में अपने सीमा शुल्क बढ़ाए हैं. जब सुधार शुरू हुए तो हमारे शुल्क हास्यास्पद हद तक ऊंचे थे और सीमा शुल्क को घटाकर पूर्वी एशिया के स्तरों पर लाना नरसिम्हा राव सरकार द्वारा अपनाए गए आर्थिक सुधारों का एक सोचा समझा हिस्सा था. बाद में आने वाली सरकारों ने भी उसका समर्थन किया, जिनमें वाजपेयी सरकार भी शामिल थी.

वर्तमान सरकार के समय में भी नीति आयोग ने अरविंद पनगढ़िया की उपाध्यक्षता में, जो एक विख्यात व्यापार अर्थशास्त्री थे, अपनी एक शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा था कि भारत को सीमा शुल्क में कमी करते रहना चाहिए. लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है. ये भारतीय उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने और ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ एकीकृत करने के लक्ष्य से मेल नहीं खाता.

मुझे ये भी लगता है कि हमने एक अवसर और गंवा दिया, जब हमने आरसीईपी (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी) में शामिल नहीं होने का फैसला किया. पूर्वी एशिया दुनिया में सबसे तेज़ी से विकसित होता क्षेत्र है और हमें ज्यादा निकटता के साथ उससे जुड़ना चाहिए. ये फैसला जितना भू-राजनैतिक है उतना ही आर्थिक भी है.

चूंकि चीन आरसीईपी का सदस्य है, इसलिए एक आशंका ये है कि हम चीन को बहुत सारी रियायतें दे देंगे. लेकिन हमें इस बात को मानना होगा कि एक एकीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चीन से प्रतिस्पर्धा में होंगे. आरसीईपी ने हमें अपने सीमा शुल्क घटाने के लिए काफी समय दिया था.

संरक्षणवाद के साथ दिक्कत ये है कि ये भारतीय उद्योग के ऊपर से प्रतिस्पर्धी होने का वो दबाव हटा देता है.

हर भारतीय उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, अगर हम उसके लिए सीमा शुल्क बढ़ाते जाएंगे, तो हम उसी स्थिति के आसपास पहुंच जाएंगे, जहां हम 1991 में थे.

“महामारी ने अधिकांश देशों को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है और इसकी मार हम पर भी पड़ी है. लेकिन ऐसा लगता है कि हम दूसरों से कहीं ज्यादा प्रभावित हुए हैं.”

संयोग से, मैं ये नहीं कहता कि हमें कभी दिशा नहीं बदलनी चाहिए. मुझे अतीत की बुराई और गलतियों का सुधार करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको बहुत सावधानी के साथ विचार करना होगा कि अभी आप जो करने जा रहे हैं, क्या उसके बेहतर नतीजे हासिल होंगे.

प्रश्न: सरकार चार लेबर कोड्स के ज़रिए श्रम सुधार लेकर आई है. ऐसे कौन से बड़े सुधार हैं जो अभी किए जाने बाकी हैं?

बहुत सारे कोड्स को एक जगह करना अच्छी बात है और इसे किया जाना चाहिए. अभी उनकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है लेकिन मैं मान सकता हूं कि वो जल्द ही हो जाएगी.

लेकिन लेबर कोड से बड़ी इकाइयों के लिए स्थायी श्रम बल को संभालने का लचीलापन हासिल नहीं होता. इनमें ऐसी इकाइयों के लिए सिर्फ कर्मचारियों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है, जो श्रमिकों की छंटनी के लिए अनुमति चाहती हैं. ये वास्तव में उसी स्थिति में वापस चला जाना है जो 1983 में थी, जिसके बाद श्रीमती (इंदिरा) गांधी की सरकार ने श्रमिक-समर्थक दिखने की कोशिश में इसमें कमी कर दी थी.

श्रम प्रधान उद्योग में अगर आप प्रतिस्पर्धा चाहते हैं, तो ये लचीलापन न केवल उन कंपनियों के लिए होना चाहिए, जिनके यहां 300 तक श्रमिक हैं, बल्कि उनके लिए भी होना चाहिए जहां 5,000 श्रमिक काम करते हैं.

“उस समय काफी आलोचना हुई कि सुधारों से गरीबों का वास्तव में कोई भला नहीं होगा. हमारे पास जो साक्ष्य हैं वो कुछ और ही संकेत देते हैं.”

लेकिन, मुझे ये मानना होगा कि ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, जो ये करना चाहती हो. मेरा मतलब है कि हमारी सभी राजनीतिक पार्टियों के मन में ये विचार घर कर गया है कि भर्ती में लचीलापन लाने का मतलब रखो और निकालो की नीति होती है और ये श्रम-विरोधी है. लेकिन ये सही नहीं है. आप एक लचीलापन रख सकते हैं जिसमें श्रमिकों को पर्याप्त संरक्षण दिया जाता है लेकिन मंदी के समय श्रमिकों की छंटनी की भी इजाज़त होती है.

प्रश्न: आपका मोदी सरकार के इस हालिया कदम के बारे में क्या विचार है, जिसके अंतर्गत दो सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा?

उम्मीद है कि हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं कि कुछ बैंकों को चुनें और उन्हें किसी सार्वजनिक क्षेत्र के किसी दूसरे उपक्रम या एलआईसी को बेंच दें, जैसा कि आईडीबीआई के लिए किया गया. वो निजीकरण नहीं है. लेकिन अगर हम वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों का निजीकरण कर पाते हैं, तो मेरे विचार में वो एक अच्छा कदम होगा.

लेकिन निजीकरण की घोषणा करने और उसे अमलीजामा पहनाने में बहुत अंतर होता है. मिसाल के तौर पर सभी सार्वजनिक बैंकों में आवश्यकता से कहीं अधिक स्टाफ है. अगर आप ये शर्त लगा दें कि उनमें छंटनी नहीं की जाएगी, तो कोई उसमें ज्यादा रूचि नहीं दिखाएगा.

आमतौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए हमें कहीं अधिक व्यापक सुधार लाने की जरूरत है. केंद्र सरकार का सार्वजनिक बैंकों पर जो अत्यधिक नियंत्रण है, वो बहुत हानिकारक है.

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को सार्वजनिक बैंकों के ऊपर उतनी नियामक शक्ति नहीं है, जितनी निजी क्षेत्र के बैंकों पर हासिल है. अगर आरबीआई को लगता है कि किसी निजी बैंक का चीफ एग्ज़ीक्यूटिव अच्छा काम नहीं कर रहा तो वो उसे हटा सकता है लेकिन सार्वजनिक बैंकों में वो ऐसा नहीं कर सकता. पीजे नायक कमेटी ने बहुत सुधार सुझाए थे और हमें उन्हें लागू करने पर विचार करना चाहिए.

प्रश्न: आपके विचार में मौजूदा सरकार ने महामारी से उत्पन्न हुए आर्थिक परिणामों से निपटने में कैसा काम किया है?

महामारी ने अधिकांश देशों को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है और इसकी मार हम पर भी पड़ी है. लेकिन लगता है कि हम दूसरों से कहीं ज्यादा प्रभावित हुए हैं.

एक समय वो था जब हम कहते फिर रहे थे कि हमने असाधारण रूप से अच्छा काम किया है लेकिन दूसरी लहर ने उसे पूरी तरह उलट कर रख दिया है.

2020-21 में जीडीपी में 7.3 प्रतिशत गिरावट का ताज़ा अधिकारिक अनुमान विकासशील देशों में सबसे खराब है. बहुत से सांख्यिकीविदों ने कहा है कि वास्तविक परिणाम उससे कहीं ज्यादा खराब हो सकता है, जो सरकारी आंकड़े दिखा रहे हैं क्योंकि महामारी ने अनौपचारिक क्षेत्र को खासतौर से बुरी तरह प्रभावित किया है और अनौपचारिक क्षेत्र के प्रदर्शन पर हमारे पास विश्वसनीय डेटा नहीं है.

हमारे राष्ट्रीय खातों में मान लिया जाता है कि अनौपचारिक क्षेत्र उसी दर से बढ़ता है, जिससे औपचारिक क्षेत्र बढ़ता है और इससे कुल मिलाकर विकास का प्रदर्शन बढ़ जाता है.

जहां तक सरकार के आर्थिक परिणामों को संभालने का सवाल है, मुझे लगता है कि हमें राजकोषीय उपायों के ज़रिए ज्यादा काम करना चाहिए था. हमने मौद्रिक पक्ष को लेकर काफी कुछ किया, जो अच्छी बात है लेकिन निजी तौर पर मुझे लगता है कि राजकोषीय विस्तार को लेकर हम कुछ ज्यादा ही रूढ़िवादी थे.

वित्तीय घाटे को बचाने में हम कुछ ज्यादा ही उलझे रहे. कुछ हद तक समस्या ये भी है कि साल में बहुत आगे तक हम ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि विकास दर निगेटिव रहने वाली है. अगर हमने 2020-21 के पहले हिस्से में ही गिरावट की इस सीमा को सार्वजनिक रूप से मान लिया होता, तो हमने ज्यादा विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाई होती.

अब पूछने वाला असली सवाल ये है कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं? ये स्पष्ट है कि 2021-22 में हम सुधार देखेंगे, जो अर्थव्यवस्था को वहीं ले आएगी जहां वो 2019-20 में थी. लेकिन क्या 2022-23 में विकास दर महामारी से पहले के स्तर पर लौट जाएगी, जो शायद 4 प्रतिशत से कुछ अधिक थी?

हमें उससे अधिक दर का लक्ष्य रखना है और उसके लिए बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि निजी निवेश के मोर्चे पर क्या रहता है. निजी क्षेत्र के उत्साह और निवेश करने की उसकी क्षमता को हम कैसे वापस लाएंगे?

मुझे लगता है कि एक कहीं अधिक स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली बेहद महत्वपूर्ण है. आईबीसी को फिर से परिचालन में लाना, वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का एक अहम हिस्सा है और हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि ये कहीं छूट न जाए.

प्रश्न: वोडाफोन और कैयर्न इनर्जी मामलों में मध्यस्थ द्वारा दिए गए प्रतिकूल फैसलों के खिलाफ अपील करने का भारत सरकार का फैसला, एक निवेशक-हितैषी देश के तौर पर भारत की छवि को किस तरह प्रभावित करेगा, खासकर ऐसे में जब सरकार ने कहा है कि वो पुरानी तिथि से टैक्स लागू करने के पक्ष में नहीं है?

अगर सरकार के पास किसी मामले में कानूनी विकल्प है, तो आप शिकायत नहीं कर सकते कि वो अपील दायर कर रही है. भाग्यवश, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामलों में फैसले तेज़ी से लिए जाते हैं और अगर अपील दायर होती है, तो उसका निपटारा भी जल्द होगा.

असली सवाल ये है कि अंत में अगर केस सरकार के खिलाफ जाता है तो फिर सरकार को क्या करना चाहिए?

मेरे हिसाब से, जब हम इन मध्यस्थताओं में जाते हैं, तो स्पष्ट रूप से ये समझते हुए जाते हैं कि हम पूरी प्रक्रिया से गुजरेंगे लेकिन अंत में फैसले का पालन करेंगे.

अगर मामला आखिर में हमारे खिलाफ जाता है, तो हमें अंतिम फैसले को मान लेना चाहिए. अगर हम नहीं मानते तो तेज़ी से बात फैल जाएगी कि अगर आपका भारत सरकार के साथ विवाद है, तो उसके समाधान का कोई जायज़ तरीका नहीं है क्योंकि सरकार ऐसी किसी चीज़ को नहीं मानेगी जो उसके खिलाफ जाती हो. वो चीज़ भारत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगी.

(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ें: जानिए क्यों भाजपा को आगामी यूपी चुनावों में 2017 से भी बड़ी जीत करनी होगी हासिल