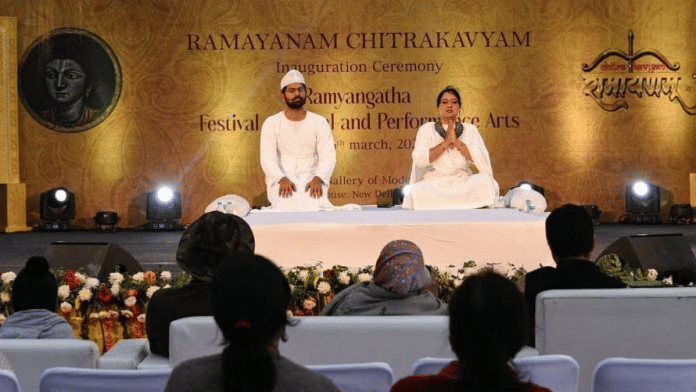

नई दिल्ली: फौजिया दस्तानगो घबराते हुए मंच पर आईं, एक ऐसी दस्तान लेकर जिसे वो कई बार सुना चुकी थीं. लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी. एक मुस्लिम महिला, ‘राम की नगरी’ अयोध्या में उर्दू में रामायण सुनाने जा रही थीं.

लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी कहानी ‘दास्तान-ए-राम’ शुरू की, उनका डर धीरे-धीरे जैसे गायब होने लगा. दर्शक ध्यान लगाकर उनको सुनने लगे.

“जिस तरह तुमने मुझे भगवान के दर्शन कराए, वैसे कभी किसी ने नहीं किया,” प्रदर्शन के बाद एक बुज़ुर्ग हिंदू महिला ने फौजिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, उनकी आंखें नम थीं. “मैंने रामायण को इस तरह कभी अनुभव नहीं किया था.”

साल 2006 से, देश की पहली महिला दस्तानगो फौजिया ने भारत और विदेशों में 500 से भी ज़्यादा पेशकश दी हैं. उन्होंने 13वीं सदी की एक मौखिक कहानी कहने की परंपरा दास्तानगोई में अपनी पकड़ से लोगों के बीच अपनी एक अलग जगह बनाई है. फारसी और उर्दू पर आधारित यह कला लगभग खत्म हो चुकी थी, जब करीब दो दशक पहले कलाकार महमूद फारूकी और दानिश हुसैन ने इसे फिर से जीवित किया.

फौज़िया ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से एजुकेशनल प्लानिंग में पोस्टग्रेजुएट की पढ़ाई की है और कई सालों तक स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT) में काम किया. लेकिन दस्तानगोई का जादू ज़्यादा असरदार निकला. 2014 में उन्होंने नौकरी छोड़कर सिर्फ दास्तानगोई पर काम किया. पुरानी दिल्ली में पैदा हुईं फौजिया, वहां की उस विरासत से जुड़ी हैं जहां 19वीं सदी के आखिरी महान दस्तानगो मीर बाक़र अली रहते थे. अब उन्होंने उसी परंपरा में, कुछ आधुनिक रंगों के साथ, अपनी एक अलग पहचान बना ली है.

उनकी कहानियों का दायरा मानसिक स्वास्थ्य और सांप्रदायिक सौहार्द से लेकर पौराणिक कथाओं और नारीवाद तक फैला हुआ है. उनके प्रदर्शन में दास्तान-ए-ग़ालिब, दास्तान-ए-कबीर, दास्तान तन्हा चांद की (मीना कुमारी पर आधारित), और दास्तान-ए-मधुबाला शामिल हैं. इसके अलावा वे दास्तान-ए-महाभारत और दास्तान-ए-राम भी प्रस्तुत की हैं.

फौजिया ने अपने शब्दों को असरदार बनाने के लिए हाथों के भावों का इस्तेमाल करते हुए कहा, “कहानियां किसी एक धर्म की नहीं होतीं—वो लोगों की होती हैं. और हमेशा कहा जाता है कि राम सबके हैं, तो उनकी कहानी भी सबकी है.”

2018 में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने उन्हें ‘भारत की पहली महिला दस्तानगो’ के रूप में सम्मानित किया. उन्हें उन 112 ‘फर्स्ट लेडीज़’ में भी शामिल किया गया, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में नई मिसाल कायम की.

फौजिया ने पिछले साल अयोध्या में साथी दस्तानगो रितेश यादव के साथ किए गए प्रदर्शन को याद करते हुए कहा कि “मैं सच में बहुत डरी हुई थी.”

“मुझे नहीं पता था कि दर्शक इससे जुड़ पाएंगे या नहीं, या वे इसे समझ भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये उर्दू में थी. लेकिन जैसे ही मैंने शुरुआत की, मुझे अपना जवाब मिल गया. पूरा हॉल “जय श्री राम! जय श्री राम!” के नारों से गूंज उठा.”

उर्दू में राम, सीता, कृष्ण पर दास्तानगोई

अपने सफेद चिकनकारी अनारकली में तैयार फौजिया जैसे ही दास्तान-ए-राम की शुरुआत करती हैं, तो जानी-पहचानी कहानी एक अलग लहजे में खुलने लगती है. उनकी यह पेशकश दानिश इक़बाल के एक नाटक पर आधारित है, जिसमें बश्शदमा (हैरानी) और बेक़रार (बेचैन) जैसे उर्दू शब्दों के इस्तेमाल से कहानी को एक नया रंग और गहराई मिलती है.

“चार लड़के हो गए, राजा हुए बश्शदमा,”—यह वो पल है जब राजा दशरथ यह जानकर चौंकते हैं कि यज्ञ के बाद उन्हें एक नहीं, चार पुत्रों का वरदान मिला है.

वो सीता को सिर्फ एक आदर्श औरत के रूप में नहीं, बल्कि रौशनी और नजाकत की एक खूबसूरत कविता के रूप में दिखाती हैं: “सीता जमाल-ओ-नूर का चांद थी, सर्दियों की गुलाबी धूप थी. यानी, सीता सुंदरता और रौशनी का चांद थी, सर्दियों की नर्म धूप जैसी थी.”

सीता के स्वयंवर में, जब एक के बाद एक वीर भगवान शंकर का विशाल धनुष उठाने में असफल होते हैं—तो फौजिया इस दृश्य को बेहद खूबसूरती से शब्दों में बुनती हैं: “बड़े से बड़ा बली अपना-सा मुंह लिए कमान को तक रहा था, लेकिन शंकर की कमान का बल भी बाका न हुआ… ये देख कर राजा जनक बेक़रार हुए और कहने लगे.”

फौजिया के लिए यह मायने नहीं रखता कि कुछ उर्दू शब्द श्रोताओं के लिए अनजाने हों.

फौजिया कहती हैं, “अगर श्रोता ध्यान से सुन रहा हो और प्रस्तुति में सचमुच डूबा हो, तो वह पूरी कहानी समझ लेते हैं. हर एक शब्द का मतलब जानना ज़रूरी नहीं होता.”

उन्होंने अन्य हिंदू कथाओं और महाकाव्यों को भी प्रस्तुत किया है, जैसे दास्तान-ए-महाभारत, दास्तान-ए-राधा-कृष्ण, और गणेश जी पर एक छोटी-सी प्रस्तुति, जिसे 2021 में गणेश चतुर्थी के लिए वीडियो में रिकॉर्ड किया गया था. दास्तान-ए-राधा-कृष्ण की पहली प्रस्तुति पिछले साल मथुरा में हुई थी, और इसके बाद यह भोपाल, चंडीगढ़, अहमदाबाद, जयपुर और मुंबई तक पहुंची. उनका हर शो हाउसफुल रहा.

यह प्रस्तुति मुख्य रूप से निज़ाम दौर के प्रधानमंत्री और शायर महाराजा किशन परशाद ‘शाद’ की लिखी हुई उर्दू शायरी पर आधारित है. उन्होंने कृष्ण की पूरी कथा को शायरी के रूप में पेश किया था.

एक शेर यूं है: “कृष्ण के नाम का तरन्नुम, वो तरन्नुम है जो शबनम के क़तरे के फूल की पत्ती पर गिरने से पैदा होती है.”

फौजिया इस एहसास को अपनी अदाओं से ज़िंदा कर देती हैं—कभी उंगलियों से बांसुरी बजाने की अदा करती हैं, तो कभी हाथों से फूल बना देती हैं.

अगले पल में वे पढ़ती हैं: “सब उस में है, वो सब में है, वो सब से जुदा है. ख़ालिक़ भी है, मख़लूक़ भी. बंदा भी है, ख़ुदा भी.”

भावनाओं से भरी हुई आवाज़ में फौजिया कहती हैं कि न स्वर्ग (समा) में और न धरती (अर्ज़) में उसका कोई सानी है.

उनका सबसे लोकप्रिय प्रदर्शन दास्तान-ए-महाभारत है, जो दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़, लखनऊ और पटना में मंचित हो चुका है. इन प्रस्तुतियों के यूट्यूब वीडियो पर अक्सर कमेंट्स में साझा विरासत और सांप्रदायिक सौहार्द की बातें देखी जाती हैं.

एक कमेंट में लिखा गया, “जो लोग नफ़रत का कारोबार चला रहे हैं, उन्हें यह जरूर देखना चाहिए—चाहे वे किसी भी धर्म का प्रतिनिधित्व करते हों. यह मेरा भारत है. अद्भुत.”

एक और कमेंट किया गया, “मैं मुस्लिम हूं, लेकिन मुझे यह दास्तान बहुत पसंद है और मैं सभी इंसानों से प्यार करता हूं.”

पुरानी दिल्ली की कहानी नए अंदाज़ में

शाहीन बाग के पास जसौला विहार में, फौजिया दस्तानगो का अपार्टमेंट हर कोने में दास्तांगोई की गूंज लिए हुआ है. मैन हॉल में वे रियाज़ करती हैं. फर्श पर सफेद चादर बिछी है और उस पर बैठने के लिए गद्दे, तोशक और तकिए रखे हैं. दीवारों पर उर्दू किताबें रखी हैं. एक अलमारी में उनके अवॉर्ड सजे हैं. ये कमरा किसी ड्राइंग रूम से ज़्यादा एक छोटा स्टेज लगता है.

मंच पर वह बहुत अभिव्यक्तिपूर्ण और अंदाज़दार होती हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में फौजिया कुछ हद तक संजीदा हैं. फिर भी, जब वह अपने कला के बारे में बात करती हैं, तो उनका चेहरा चमक उठता है.

पुरानी दिल्ली के पहाड़ी भोजला इलाके में एक मोटर मैकेनिक की बेटी के रूप में पली-बढ़ी फौजिया के परिवार में कहानी सुनना और सुनाना मानो एक परंपरा हो, परिवार में महिलाएं हमेशा मुख्य कथावाचक रही हैं.

2006 में जब फौजिया ने दयाल सिंह कॉलेज में एक दास्तांगोई देखी तो वहां से सब कुछ बदल गया. उन्होंने अभिनेता, थिएटर डायरेक्टर और कथाकार दानिश हुसैन के मार्गदर्शन में दास्तांगोई सीखनी शुरू की और उसी साल पहली बार गुड़गांव में अपना पहला शो किया. करीब आठ साल बाद, फौजिया ने SCERT में अपनी स्थायी लेक्चरर की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से अपने—दास्तांगो बनने के सपने पर काम किया.

उन्होंने कहा, “मैं उस जगह (पुरानी दिल्ली) से आती हूं जहां हर गली, हर मकान, हर दीवार एक कहानी समेटे हुए है. मैं उन कहानियों को बचाना चाहती हूं, साथ ही उन कलाओं को भी जिनके जरिए वे सुनाई जाती हैं.”

फौजिया चाहती हैं कि लोग पुरानी दिल्ली की सिर्फ़ खाने-पीने या स्मारकों की बातें न करें, बल्कि उसकी भाषा और संस्कृति पर भी ध्यान दें. इसके लिए सोशल मीडिया उनकी एक खास रणनीति है. उनकी रील्स, जो ज़ुबान का चटख़ारा या आज का मुहावरा सीरीज के तहत पोस्ट होती हैं, शहर की भूली-बिसरी अभिव्यक्तियों और रोज़मर्रा की कविताओं को नज़ाकत और हंसी-ठिठोली के साथ सामने लाती हैं.

एक 30 सेकंड की रील में, फौजिया एक मुहावरे ‘लंदूरी फाख्ता’ को समझाती हैं, जो आमतौर पर सिर्फ पुरानी दिल्ली में सुना जाता है. इसका मतलब होता है ऐसी महिला जो अकेली, बेसहारा हो.

मुस्कुराते हुए वह इसका एक उदाहरण देती हैं: “अगर कोई कहे, ‘बहन, आज यहाँ रहो’, तो तुम जवाब दो: ‘अरे, मैं कोई लंदूरी फाख्ता तो नहीं जो सब छोड़कर यहीं बस जाऊं!’”

एक और वीडियो में वह ‘ठकेल मारी’ मुहावरे पर बात करती हैं, जिसका इस्तेमाल उन महिलाओं के लिए किया जाता है जिन्हें समाज आलोचना या तिरस्कार की नजर से देखता है. वह इसका उदाहरण देती हैं:

“वो ठकेल मारी — जहाँ भी जाती है, कोई न कोई परेशानी जरूर खड़ी कर देती है.”

फौजिया का यह काम एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है. फौजिया दिल्ली की उन पुरानी बोलियों को फिर से जीवित करने पर काम कर रही हैं, जो अब शहर में भी लगभग लुप्त हो रही हैं: दिल्ली की कड़कंदारी जुबान (कसाईयों की भाषा), बेगमती जुबान (वो नज़ाकत भरी उर्दू जो कभी राजकुमारियों और नवाब महिलाओं द्वारा बोली जाती थी), धोबियों की जुबान, और नाइयों की बोली. वह इन बोलियों के इर्द-गिर्द थीमैटिक नाटक तैयार करती हैं और उन्हें आज के लोगों तक पहुंचाने के लिए वर्कशॉप भी कराती हैं.

उन्होंने कहा, “आज के ज़माने में अपनी बात, अपनी आवाज़ और अपना काम शेयर करने का आसान, मज़ेदार और तेज़ तरीका रील्स से बेहतर क्या हो सकता है?”

दास्तानगोई की वापसी

2000 के दशक के मध्य में फौजिया अकेली महिला थीं जो दास्तानगोई कर रही थीं. अब वुसअत इक़बाल और सृष्टि खरे जैसी अन्य महिलाएं भी इस कला में सक्रिय हैं. लेकिन जब फौजिया ने शुरुआत की, तब यह कला—जो कभी दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर सुनाई जाती थी—लोगों के बीच से लगभग गायब हो चुकी थी.

फिर, 2005 में रंगकर्मी महमूद फारूकी और दानिश हुसैन ने फैसला किया कि वे दास्तान-ए-अमीर हमज़ा (19वीं सदी की एक प्रसिद्ध कथा) का लाइव प्रदर्शन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में करेंगे.

दानिश हुसैन ने कहा, “हमें कभी नहीं लगा था कि यह एक रिवाइवल में बदल जाएगा. हमें लगा कि ये भी उन नाटकों में से एक होगा जो कुछ समय चलेगा और फिर खत्म हो जाएगा. लेकिन यह तो बस चलता गया और लगातार बड़ा होता गया.”

तब से लेकर अब तक इस कला ने बदलाव देखे हैं—ग़ालिब की ज़िंदगी से लेकर गांधी की कहानियों तक, और विषय ही नहीं, प्रस्तुति की शैली में भी नए प्रयोग हुए हैं.

2016 में, हुसैन ने ‘क़िस्सेबाज़ी’ की शुरुआत की—एक बहुभाषी कहानी सुनाने की शैली, जो ‘दास्तानगोई’ से प्रेरित थी. उनके शो, जो ‘होशरुबा रिपर्टरी’ के तहत पेश किए जाते हैं, पंजाबी, मराठी, हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू में कहानियां कहते हैं, और इन्हें भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मंचित किया गया है. यह दास्तानगोई की पारंपरिक कहानी कहने के तरीके को बनाए रखते हुए उसे आधुनिक रूप देने का उनका तरीका था.

हुसैन ने कहा, “दास्तानगोई को जिन हालातों और लोगों का सहारा था, वह अब नहीं रहे, न वैसी उर्दू बोलने वाले लोग.”

“हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उस भाषा को आज के दर्शकों तक बिना उसका सार खोए कैसे पहुंचाया जाए.”

इसी को ध्यान में रखते हुए, कलाकारों ने कहानियों की शुरुआत में छोटे-छोटे परिचय जोड़ने शुरू किए ताकि दर्शक उस सांस्कृतिक और भाषाई दुनिया से जुड़ सकें, जिसे दास्तानगोई प्रस्तुत करती है.

“कलाकार अब कहानी को छोदा कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, कविता, किस्से या अन्य बातों के ज़रिए व्याख्या कर सकते हैं,” रितेश यादव ने कहा, जो फ़ौज़िया के साथ ‘दास्तान-ए-राम’ प्रस्तुत करते हैं.

“एक कलाकार के पास ऐसे कई तरीके होते हैं जिनसे वह दर्शकों को बांधे रख सकता है.”

जब फ़ौज़िया विश्वविद्यालयों, स्कूलों और संस्थानों में व्याख्यान या कार्यशालाओं के लिए जाती हैं, तो उन्हें अक्सर कई सवालों का सामना करना पड़ता है. उनसे पूछा जाता है कि दास्तानगो बनने के लिए क्या ज़रूरी है? यह सामान्य कहानी सुनाने से कैसे अलग है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो उर्दू नहीं जानता, वह भी दास्तानगो बन सकता है? इस कला को सिखाया या सीखा कैसे जाता है? और सबसे अहम सवाल — दास्तानगोई में सबसे ज़रूरी बात क्या है, जिसे सीखना चाहिए?

फौजिया ने कहा, “धैर्य और अभ्यास”.

“दास्तानगोई में न तो कोई सजावट होती है, न ही खास पोशाक, बस आपकी आवाज़ और उपस्थिति ही इसे हर उस व्यक्ति के लिए संभव बनाती है जो कहानी सुनाने का जुनून रखता है.”

दास्तानगोई 2.0

दास्तानगोई अब अपने पुराने खास दायरे से बाहर निकल रही है. कलाकार अब विविध हो गए हैं, हर किसी की अपनी अलग शैली है, और यह कला अब कॉलेज कैंपस, इवेंट्स और यहां तक कि लोगों के घरों तक पहुंच रही है.

हुसैन ने कहा, “जो शुरुआत में यह प्रदर्शन शहरी अमीर तबके के लिए एक खास कार्यक्रम था—जिसे विशेष आयोजनों, अकादमिक केंद्रों और साहित्यिक समारोहों में पेश किया जाता था—वह धीरे-धीरे फैल रहा है.” हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि इसके प्रमुख केंद्र अभी भी दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ और बैंगलोर जैसे शहरों के सांस्कृतिक स्थल ही हैं.

नए कलाकार जैसे आइनी फ़रूकी और नुसरत अंसारी अक्सर हिंदी और उर्दू मिलाकर दास्तान सुनाते हैं। जैसे लुईस कैरोल की ‘एलिस इन वंडरलैंड’ पर बनी दास्तान ‘अलिस की’ में. वे कभी-कभी अंग्रेज़ी के शब्द भी जोड़ देते हैं ताकि युवा दर्शकों से जुड़ सकें.

शोकेस इवेंट्स की सीईओ नन्नी सिंह कहती हैं, “लोग कुछ अलग चाहते हैं, और दास्तानगोई उन्हें एक अनोखा अनुभव देती है.”

उदयपुर टेल्स, जो उदयपुर में हर साल तीन दिन का सांस्कृतिक त्योहार होता है, उसमें दास्तानगोई, शायरी, जुंबलेबाज़ी जैसी मौखिक कहानी कहने की परंपराएं भी प्रमुखता से दिखाई जाती हैं.

इसकी संस्थापक सुष्मिता सिंघा बताती हैं कि दर्शकों की रुचि बहुत बढ़ गई है — 2016 में जहां करीब 80-90 लोग आते थे, आज संख्या बहुत अधिक है.

उन्होंने कहा, “हम आमतौर पर 300 लोगों के आसपास प्रवेश बंद कर देते हैं, और हॉल हमेशा भर जाता है. इस तरह के कार्यक्रमों के लिए अलग तरह की व्यवस्था और जुड़ाव चाहिए होता है, इसलिए इन्हें ज़्यादा भीड़भाड़ वाला नहीं बनाया जा सकता.”

यह इवेंट हर साल अपनी प्रस्तुतियों की सूची बदलते रहते हैं. इसमें प्रमुख कलाकारों में लेखक देवदत्त पटनायक, अभिनेत्री मिता वशिष्ट, ब्रिटिश-बेल्जियन कथाकार रेबेका लेमेयर, रंगकर्मी उल्का मयूर, और दास्तांगो जैसे सैयद साहिल आग़ा और फ़ौज़िया शामिल रहे हैं.

सुष्मिता सिंघा कहती हैं, “फ़ौज़िया दास्तांगो ने इस परंपरा में नए दृष्टिकोण जोड़े हैं.” रामायण और महाभारत की उनकी प्रस्तुतियों के अलावा, फ़ौज़िया ने 2012 के निर्भया कांड पर आधारित दास्तान-ए-रेप और इस्मत चुगताई की कहानी पर आधारित दास्तान नन्ही की नानी भी प्रस्तुत की हैं, जिनमें आत्म-सम्मान, परिवार का दबाव और महिला मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय शामिल हैं.

सिंघा ने आगे कहा, “दास्तानगोई के ज़रिए इन महाकाव्यों को पुनः जीवित करके, वह इन्हें नई पीढ़ी के दर्शकों के सामने पेश करती हैं — जो सांस्कृतिक समझ और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए बेहद ज़रूरी प्रयास है.”

पहचान, विरोध और दास्तानगोई का भविष्य

जैसे-जैसे दास्तानगोई अपनी पहुँच बढ़ा रही है, पुराने पूर्वाग्रह अभी भी खत्म नहीं हुए हैं.

फ़ौज़िया बताती हैं कि कभी-कभी उनके कुछ शो सिर्फ उनकी पहचान की वजह से रोक दिए गए हैं. इसी मई में, दिल्ली में दास्तान-ए-राम की प्रस्तुति एक निजी आयोजक ने कुछ कार्यक्रम समन्वयकों की आपत्ति के बाद रोक दी थी.

उन्होंने कहा, “जब कभी किसी ने शिकायत की कि एक मुस्लिम महिला रामायण या महाभारत का प्रदर्शन कर रही है, तो आयोजकों ने कई बार मेरे शो कैंसिल कर दिए.”

उन्होंने कहा कि अच्छा हमेशा बुरे के साथ आता है, और इस बात को समझाने के लिए एक शेर भी सुनाया: “मेरे जूनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा.”

लेकिन लोकप्रियता के भी नकारात्मक पहलू होते हैं. दास्तानगोई मुख्यधारा में आने और बदलने के साथ, उन्हें डर है कि यह अपनी जड़ों से बहुत दूर न हो जाए.

फ़ौज़िया ने कहा, “दास्तानगोई अब एक ब्रांड बनती जा रही है. मैं नहीं चाहती कि यह सिर्फ एक ब्रांड बनकर अपनी असली पहचान खो दे. हमें ऐसे नए कलाकार चाहिए जो सच में दास्तानगोई करना चाहते हों, सिर्फ कहानी सुनाना नहीं.”